LES TOILES ROSES

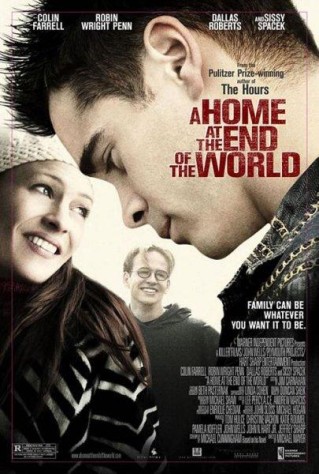

Fiche technique :

Avec Colin Farrell, Robin Wright Penn, Dallas Roberts, Sissy Spacek et Andrew Chalmers.. Réalisé par Michael Mayer. Scénario de Michel Cunningham, d’après son roman. Directeur de la

photographie : Enrique Chediak.

Durée : 95 mn. À voir en salles en VO, VOST et VF.

Résumé :

Depuis leur plus tendre enfance, Bobby et Jonathan sont inséparables. Chacun trouve chez l'autre ce qui lui manque. Pour Jonathan, Bobby et

son goût de la liberté sont une ouverture sur le monde. Pour Bobby, la famille de Jonathan, et surtout sa mère, Alice, lui apportent la stabilité qu'il n'a jamais connue.

Après quelques années de séparation, les deux garçons se retrouvent à New York. Avec Claire, une jeune femme libre d'esprit, ils vont s'inventer une famille comme ils en ont toujours

rêvé.

L'avis de Mérovingien02 :

Spectateurs neurasthéniques et suicidaires, passez votre chemin : La Maison du Bout du Monde n'est pas fait pour vous

redonner du baume au cœur ! Si vous avez vu The Hours, vous savez à peu prêt à quoi vous attendre.

C'est en effet le même auteur qui est à l'origine des deux romans adaptés pour le cinéma, à savoir Michael Cunningham, passé maître dans l'art de traduire le spleen de nos existences. Après

l'adaptation prestigieuse de The Hours par Stephen Daldry, c'est au tour de Michael Mayer de s'essayer à la transposition cinématographique du malaise indicible.

Si le rapprochement avec The Hours peut sembler facile, c'est avant tout parce que les deux œuvres ont de nombreux points communs. Ainsi, on retrouve un découpage en trois

temps différents véhiculant chaque fois une évolution chez l'individu. La seule nuance concerne les personnages qui ne sont plus différents selon l'époque mais tout bonnement fusionnés en un

seul être, à savoir Bobby, figure centrale de l'œuvre passant de l'enfance à l'âge adulte.

Premier acte du film : nous sommes en 1967, et le jeune garçon fait sa première rencontre avec la mort, lorsqu'il cause accidentellement celle de son frère. Les germes de la Peur de la

Solitude s'immiscent dans son âme. Deuxième partie : Bobby est adolescent. Il tente de retrouver les liens fusionnels qu'il avait avec son frère via une amitié grandissante

avec Jonathan. Lorsque les restes de sa famille disparaissent, il va chercher désespérément une famille de substitution, qu'il trouvera surtout avec la mère de Jonathan. Dernier acte, Bobby

est adulte et se confronte enfin à la réalité du monde.

Si ce canevas, on en peut plus simple, peut paraître assez simpliste, il trouve tout son intérêt dans ses racines clairement littéraires (il faut dire que Michael Cunningham a lui-même rédigé

l'adaptation de son propre livre). La construction est relativement elliptique, les relations entre les personnages sont peu communes et il y a beaucoup de non-dits qui évitent justement de

souligner le sous texte de l'œuvre. Totalement en phase avec l'esprit du récit, Michael Mayer soigne sa réalisation en revendiquant un statut d'auteur indépendant tout en demeurant sobre. La

mort du frère de Bobby frappe par sa simplicité sans effet dramatique, le dénouement déprimant est filmé en anti-climax qui ne fait que suggérer l'absence totale d'Espoir, un moment de paix

laisse planer une douce tristesse lorsqu'un travelling latéral relie les trois personnages principaux silencieux face au Grand Canyon...

Sans jamais chercher à émouvoir le spectateur par des facilités dramatiques, le réalisateur saisit l'air du temps, joue sur les pauses et colle au plus près de la réalité, telle cette

séquence de masturbation entre deux adolescents où la caméra reste fixe, laissant les deux jeunes allongés dans un lit hésitant à se rapprocher l’un de l'autre, s'effleurant avant de passer

enfin à l'acte. Pas de provocation, juste un instant de découverte sexuelle intime maladroite et innocente comme n'importe qui a pu en vivre. On saluera l'interprétation des comédiens qui

dévoilent une sensibilité à fleur de peau, particulièrement Sissy Spacek, en mère baba cool fragile et aimante et Robin Wright Penn, en femme tiraillée entre ses deux amours. Seul Colin

Farrell, dans un rôle de bisexuel à contre-emploi, peine à trouver ses marques, se contentant souvent de jouer la fragilité et l'innocence par des battements de cils.

On ne pourra que saluer la pudeur de l'ensemble qui ne tente jamais de faire le moindre couplet moralisateur. Car les personnages du récit ne sont jamais jugés et leurs forces comme leurs

faiblesses semblent aller de soi. Les relations qui lient les trois protagonistes du (non) drame n'ont rien de choquantes. Elles sont à la fois complexes et sincères. Car en somme, la quête

de chacun d'entre eux est d'accéder à un bonheur simple qui passe bien entendu par la nécessité de fonder une famille bien à soi. Jonathan aime Bobby mais celui-ci découvre naturellement

l'amour dans les bras de Claire, la colocataire de Jonathan secrètement amoureuse de celui-ci. Ce qui n'empêche pas Bobby de finir par comprendre qu'il aime aussi son ami. Pas de ménage à

trois voyeuriste pour autant. Tous ont conscience de la situation et ils finissent par fonder un foyer unique où la mère élève son enfant avec deux papas. L'Amour, l'homosexualité et même la

bisexualité sont évoqués le plus naturellement du monde avec tendresse, ce qui ne peut que nous toucher.

Mais ce qui finira par nous affecter dans cette Maison du Bout du Monde, c'est cette sorte de résignation qui anime chacun. Car si chaque membre du triangle aime les deux

autres et qu'une sorte d'équilibre s'installe, la situation ne peut durer éternellement car elle est autodestructrice. La Paix Intérieure tant recherchée est-elle franchement accessible ? En

tout cas, il se dégage une émotion sidérante à travers les différents décors du récit. Si tout commence dans un cocon pour le moins rassurant avec une petite ville tranquille et encadrée par

la famille, la suite déménage à New York pour mieux traduire l'âge adulte et la prise de responsabilité, faite de rencontres où chacun semble avoir trouvé sa place. Quelle sensation

indéfinissable nous prend alors aux tripes lorsque le triangle quitte la magie de New York pour s'isoler à la campagne.

À la question de Claire « Comment fais-tu pour t'adapter aussi bien à la ville qu'à la campagne ? », Bobby répondra que seul importe les gens avec qui nous sommes. C'est

alors là que se niche la grande déprime du récit : même si l'on est avec ceux qu'on aime, cela ne signifie pas que cela durera toujours. Aussi, la peur de l'abandon est clairement véhiculée

par Bobby, de loin le personnage le plus attachant de tout le métrage. S'il a réussi à se trouver une famille de substitution avec les parents de Jonathan, ces mêmes parents vont mourir tôt

ou tard (voir la mort du père justement). Et même si Bobby a enfin trouvé sa place dans sa propre famille avec Jonathan et Claire, le fantôme du SIDA et la vie à trois aussi idéale

qu'utopique ne pourra finalement que laisser qu'un arrière-goût de mort qu'on ne peut qu'accepter. Le départ de Claire est d'ailleurs une des séquences les plus marquantes du film tant elle

est d'une simplicité effarante et de sous-entendus dérangeants. Que restera-t-il pour Bobby dans l'avenir ? La réponse semble hélas être encore une fois la Solitude qu'il a tant cherché à

fuir.

Un constat amer qui nous laisse totalement lessivé une fois le générique de fin enclenché. A Home at the End of the World fait mal parce qu'il offre à voir des personnages

ayant les mêmes rêves que nous (être heureux, avoir une famille et des amis) et qui n'idéalisent plus le bonheur qui n’est finalement que trop utopique. À l'image du parfum hippie qui débute

le film, les idéaux naïfs à la Woodstock sont destinés à n'être plus que de la boue. Fataliste

? Oui. Émouvant et vrai ? Peut-être. Grand film ? Sans aucun doute.

Pour plus d’informations :

Film surprenant, on à le sourire aux lèvres durant toute la durée de l'histoire et on fini le générique déprimè ! En effet la quête du bonheur est possible, la preuve, il faut seulement en jouir chaque seconde car il part vite. Un film de notre vie révée en sorte.