LES TOILES ROSES

Fiche technique :

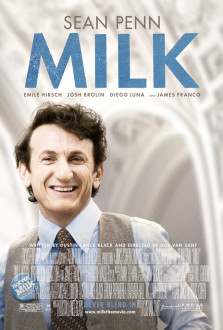

Avec Sean Penn, Josh Brolin, James Franco, Diego Luna, Emile Hirsch Alison Pill, Victor Garber, Denis O'Hare, Joseph Cross, Stephen Spinella, Lucas Grabeel, Brandon Boyce, Howard Rosenman, Kelvin Yu et Jeff Koons. Réalisation: Gus Van Sant. Scénario : Dustin Lance Black. Directeur de la photographie : Harris Savides. Compositeur : Danny Elfman.

Durée : 128 mn. Actuellement en salles en VO, VOST et VF.

Résumé :

Harvey Milk (Sean Penn) est un des premiers élus américains ouvertement gay. En novembre 1978, ce conseiller municipal de 48 ans est assassiné à San Francisco avec le maire de la ville George Moscone à l'Hôtel de Ville par un autre politicien, Dan White (Josh Brolin). Le film commence alors que Milk, qui habite New York, fête ses 40 ans. Il décide d’aller à San Francisco pour vivre ouvertement son amour avec son partenaire. Il y ouvre un magasin de photo dans Castro Street, le cœur du quartier gay de la ville dans lequel il s’impose bientôt, grâce à son activisme pour la cause gay, comme un personnage incontournable. Il devient le mentor de jeunes activistes comme Cleve Jones (Emile Hirsch). Il se présente sans succès deux fois aux élections municipales. Mais il devient néanmoins de plus en plus populaire, au point que sa réputation s’étend bien au-delà de la ville. Son insistance à vouloir être élu, ce qu’il parvient à faire à son troisième essai détruit le couple qu’il formait, depuis son installation à San Francisco, avec Scott Smith (James Franco). Pourtant après son assassinat, c’est Scott qui s’est occupé de l’héritage et de toutes les affaires ayant trait à la succession. La deuxième moitié de la vie de Scott Smith a été consacrée à préserver la mémoire de Harvey. Quand démarre sa quatrième campagne électorale, Harvey Milk est en couple avec Jack Lira (Diego Luna).

L’avis de Bernard Alapetite :

Avec Milk, Gus Van Sant démontre qu’il peut faire une réalisation cinématographiquement propre quand il se met au service de son sujet ; voilà 15 ans qu’il rêvait de réaliser ce film, et oublier ses velléités auteuristes.

Néanmoins ce cinéaste me parait être l’un des plus surestimés du moment. Son meilleur film, et de beaucoup, Gerry, doit plus à ses deux acteurs scénaristes, Cassey Affleck et Matt Damon, qu’à son réalisateur.

Dès les premières séquences de Milk, en souvenir des précédents films de Gus Van Sant, on est surpris de leur classicisme.

Avant tout, il me parait utile de situer historiquement cette tranche de vie. Lorsqu’elle débute, en 1970, Richard Nixon est président des États-Unis. En 1974 il démissionne (on voit dans le film comment l’affaire Watergate dans la dernière année de la présidence Nixon était une sorte de feuilleton quotidien). Gérald Ford lui succède ; en 1976, ce dernier est battu par Jimmy Carter. La guerre du Viet Nam prend fin en 1973. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1969 ont eu lieu les émeutes de Stonewall et quand Harvey Milk s’installe dans Castro Street, le quartier autour est encore majoritairement peuplé d’ouvriers. C’est le tout début d’une sorte de “gentryfication” gay de cette partie de San Francisco... C’est par l’évocation de la naissance de ce célèbre quartier gay que le film est le plus attachant. La réalisation de ce pan du film a certainement été la motivation principale de Gus Van Sant. C’est ce qui transparait dans ses déclarations : « À l’époque, Castro était un refuge. Des enfants homosexuels, qui avaient été jetés dehors de chez eux par leurs parents, s’y présentaient. Des gays de partout dans le monde y venaient... Une fois que Castro est devenu un quartier de référence, un point de convergence, il a été important d’avoir une personne qui parlait au nom de tous ces gens. Et Harvey Milk était l’une des personnes qui parlait directement au nom des habitants de Castro... Les témoins de l’époque m’ont d’ailleurs raconté que, dès qu’un incident survenait, dès qu’il se passait quelque chose dans le quartier, Harvey Milk était là, en avant, à s’occuper de tout... La ville de San Francisco est indissociable de Milk. Nous avons tourné devant le Capitole, dans Castro, etc. Le tournage s’est déroulé dans tous les lieux significatifs de la ville. »

Le film commence sur un cri perçant le silence d’un homme entre deux âges, cachant son visage derrière un journal pendant une incursion de police dans un bar gay, puis il jette le contenu de son verre directement dans l'objectif de la caméra du journaliste des actualités. Dans la séquence suivante, un homme d’une quarantaine d’années parle dans un magnétophone très daté années 70. C'est Harvey Milk prononçant une phrase empruntée au Sunset boulevard de Billy Wilder : « Ceci doit être écouté seulement si ma mort était causé par un assassinat… »

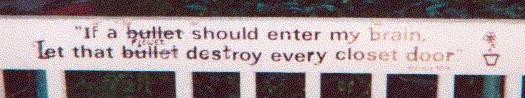

Pour raconter la vie du célèbre militant de 1970 à sa mort, le réalisateur use donc d’un procédé des plus traditionnels, le héros dicte ses mémoires au magnétophone. Ce qui permet d’utiliser une voix off “naturelle” au cours du film. Ce stratagème, qui peut paraître convenu, est pourtant tiré de la vie même d’Harvey Milk. Ce dernier avait envisagé qu’il pouvait être assassiné en raison de son militantisme pro gay qui lui valait quelques solides haines. Il avait enregistré plusieurs cassettes audio. Elles devaient être écoutées si un des fanatiques qui le menaçaient passait à l’acte. L'une de ces cassettes contenait cette phrase qui deviendra célèbre : « Si une balle devait traverser mon cerveau, laissez-la briser aussi toutes les portes des placards. » (“If a bullet should enter my brain, let that bullet destroy every closet door”). Milk faisait référence aux homosexuels qui cachent leur préférence et craignent de faire leur coming-out (la sortie du placard).

Si ces commentaires au magnétophone évitent au cinéaste des reconstitutions aussi couteuses que difficiles à réaliser, il l’oblige à mettre à l’écran l’image récurrente et statique du comédien débitant son texte d’une voix atone dans un micro. Ce plan, très laid et peu cinématographique, casse le rythme du film qui ne semble souvent n’être que l’illustration des paroles de Milk/Penn. Gus Van Sant aurait du superposer plus souvent au texte débité par Sean Penn des images d’époque que par ailleurs il mêle habilement aux prises de vues d’aujourd’hui. L’atmosphère du Castro Street de la fin des années 70, que j’ai eu la chance de connaitre, est bien évoquée.

Le film n’est jamais aussi bon que lorsque Gus Van Sant laisse jouer ses acteurs et donne aux séquences une longueur suffisante, comme celle narrant la première campagne électorale de Milk, où ils peuvent s’exprimer. Malheureusement souvent le montage haché tue à la fois le romanesque du film et son aspect documentaire. Rien n’a le temps de s’installer.

Sean Penn a réussi à se faire la tête d’Harvey Milk. Il est impressionnant de vérité et mérite son Oscar. Le rôle de Daniel White, l'assassin de Milk, qu’interprète Josh Brolin avait d'abord été proposé à Matt Damon qui l’a refusé.

La reconstitution des années soixante-dix est soignée, même si comme à l’habitude cela rutile un peu trop et que les looks sont un peu caricaturaux comme si sous prétexte que cela se passe en 1978 chacun s’était mis fissa à la mode du jour.

Gus Van Sant, en bon communautariste, s’est surtout intéressé dans la vie de Milk au militant gay. On sait en définitive peu de chose sur le Harvey Milk d’avant 1970. Sa rencontre avec son futur amant Scott Smith (James Franco) dans le métro new-yorkais et la plaidoirie pour qu’il connaisse le sexe avant quarante ans au joli garçon laisse perplexe (autant le jeune homme que le spectateur) tant la façon dont cette scène est présentée ne parait pas crédible.

Le film est sorti juste pour le trentième anniversaire de la mort d’Harvey Milk. Le moment était en outre bien choisi car toute la communauté gay se mobilisait alors contre la proposition 8 qui interdisait le mariage gay en Californie. À la première de Milk au Castro Theater de San Francisco le 29 octobre 2008 (presque en face d’où Harvey Milk tenait son magasin de matériel photographique), les acteurs, scénaristes et producteurs du film ont arboré le badge rouge vif « NO 8 ». Cette situation de conflit et de revendication n’était pas sans rappeler les combats du militant gay qu’était Harvey Milk. Durant les onze mois durant lesquels il a été conseillé municipal de San Francisco, il s'était opposé aux lois homophobes alors en vigueur aux États-Unis. Il soutint un projet de loi pour les droits des homosexuels et surtout il s'opposa à la Proposition 6, un projet de loi du sénateur Briggs soumis à référendum, qui aurait autorisé le licenciement des enseignants ouvertement homosexuels.

Le procès du meurtrier a connu un grand retentissement et a encore accru la célébrité de Milk. Son assassin n’a été condamné qu'à 7 ans et 8 mois de prison. Le jury n’a pas retenu la qualification de meurtre mais seulement celle d’homicide involontaire. Dan White fut considéré comme irresponsable de ses actes à cause d’un abus… de nourriture ! L’énoncé du verdict déclencha des émeutes dans San Francisco. Elles furent durement réprimées par la police. Elles sont connues sous le nom d' « Emeutes des nuits blanches ».

La vie d'Harvey Milk a déjà inspiré un opéra, plusieurs chansons et des pièces de théâtre. Un film, The Times of Harvey Milk, a été réalisé en 1984.

Cette biopic un peu terne, à la réalisation un peu scolaire (mais c'est le genre qui veut cela) est bien utile pour la connaissance de l’histoire du mouvement gay, comme l’est Stonewall de Nigel Finch dont malheureusement Milk ne possède pas la fraicheur. Mais le film est transcendé par l'interprétation de Sean Penn, véritablement habité par son personnage.

Nota : Je n'ai vu ce film qu'en anglais, je n’ai donc certainement pas compris certaines subtilités des dialogues, en outre je n'ai visionné Milk que sur le petit écran de mon ordinateur, ce qui n'est pas l'idéal pour juger de la qualité de ses images...

L’avis de Voisin Blogueur :

Gus Van Sant se penche sur le destin d’Harvey Milk (Sean Penn), premier homme ouvertement gay à avoir été élu à des fonctions officielles. Huit années dans la vie de ce personnage charismatique qui va passer de banal gay acceptant tête baissée les brimades de la police à un militant combatif et de plus en plus influent. De la rencontre avec l’homme de sa vie, Scotty (James Franco) à ses premières élections difficiles, ce biopic engagé retrace aussi et surtout la naissance d’une communauté homosexuelle qui demande l’égalité. Bienvenue dans la Californie des années 70, pas très ouverte à la tolérance…

Le cinéaste Gus Van Sant revient à Hollywood pour réaliser une histoire qui lui tient à cœur, celle d’Harvey Milk. La réalisation est très sobre mais assez élégante et le scénario (signé Dustin Lance Black, oscarisé en cette année 2009) bien fichu. Mais ce que l’on retiendra surtout c’est bien sûr l’interprétation de Sean Penn (lui aussi primé pour ce projet). Acteur caméléon, artiste total, il EST Harvey Milk. Beaucoup de justesse dans ce rôle habité qui offrira un bon lot d’émotions aux spectateurs. On connaît certes déjà la fin tragique, annoncée dès les premières minutes, et pourtant le cinéaste parvient à rendre le tout très haletant, nous donne envie de croire que notre bas monde n’est pas si mauvais.

Portrait d’une société arriérée, dénonciation d’une Église catholique, de ses représentants et fidèles fanatiques qui appellent au mépris de la différence plutôt qu’à l’amour de son prochain, ce film résonne malheureusement avec notre société actuelle. Alors, certes, les choses ont bien changé depuis. Mais quand on voit les propos de notre cher Pape actuel et de certaines personnalités politiques, on se dit qu’il y a encore bien du chemin à faire pour que tout le monde vive sur un pied d’égalité. Éternel et triste débat. Van Sant pointe du doigt l’amalgame atroce entre homosexuels et pédophiles, employé pour stigmatiser les gays comme des déviants, des personnes ayant opté pour le mal, alors que c’est bien connu, on ne choisit pas sa sexualité.

Je l’avoue, c’est un film qui m’a fait vibrer, étant gay moi-même. Et qui m’a aussi, forcément, fait froid dans le dos. Pour ce qui est de l’œuvre elle-même, il y a un côté académique mais le réalisateur peut s’appuyer sur un récit extrêmement fort et a su choisir un casting assez fabuleux. Il est également important de souligner que Harvey Milk évite le manichéisme : l’assassin de Milk étant plus montré comme une victime, un homme faible qui craque sous la pression, que comme un bourreau sans cœur. Le passage de l’assassinat n’est d’ailleurs pas sans rappeler un certain Elephant. Même s’il signe une œuvre très universelle et qui a pour espoir d’amener à réfléchir un grand public encore soumis à de gros préjugés, Gus Van Sant laisse sa trace, filmant les acteurs avec un réel désir (ah les photos de James Franco…) et livrant un énième long-métrage sur une personne en marge de la société, qu’elle le veuille ou non.

Propos fort, œuvre engagée et accessible, ode au militantisme, Harvey Milk est une œuvre à voir. Ne serait-ce que pour honorer la lutte de cet homme que l’Histoire a plus ou moins omis de mettre vraiment en lumière.

L’avis du Dr Orlof :

Je m'y attendais ! Je sentais qu'il ne fallait pas aller voir ce film ! J'en avais vu la bande-annonce et j'avais alors eu le sentiment que tout était déjà dit. Effectivement, le nouvel opus de Gus Van Sant (pincez-moi : c'est bien lui qui a réalisé Elephant ?) est un biopic qui déroule son programme convenu de A jusqu'à Z en suivant les traces du premier élu américain ayant affiché publiquement son homosexualité, de ses débuts de militant jusqu'à sa sanctification (comme chez Eastwood, le héros se sacrifie pour le bien de la communauté).

Sean Penn incarne avec une certaine conviction Harvey Milk même si son interprétation a presque quelque chose de « redondant » tant les récentes prises de position publiques de l'acteur semblent se superposer à celles du personnage.

Voilà donc Sean Penn en héraut du progressisme et de l'avancée de la démocratie. Il y aurait beaucoup à dire sur les enjeux

« idéologiques » du film et j'avancerai volontiers, à propos de l'homosexualité, ce que je disais dans ma cave à propos du féminisme : autant j'admire les pédés flamboyants qui se

sont élevés en tant qu'individu contre l'infamie des conventions sociales (un toast à Oscar Wilde, Jean Genet, Fassbinder, Pasolini, Guy Hocquenghem et tant d'autres), autant je méprise

royalement les revendications purement communautaristes et ce fonctionnement en lobby dont Harvey Milk est l'un des précurseurs (voir à ce propos l'infâme démagogie de certains élus qui ont fait

récemment leur « coming out » en prenant la pose du progressisme alors qu'ils ne risquent absolument plus rien, l'homosexualité étant, et c'est tant mieux !, globalement acceptée

par tous).

Je ne veux pas jouer les Philippe Muray à la petite semaine mais Harvey Milk n'a rien d'un révolutionnaire. Au contraire, c'est quelqu'un d'extrêmement conformiste, qui veut absolument s'intégrer et qui s'inscrit d'emblée du côté du Bien. Évidemment que personne ne peut décemment être aujourd'hui pour la discrimination envers les homos et que les figures de bigots d'extrême droite ne peuvent être que répugnantes pour le spectateur. Et pourtant, il y a quelque chose d'un peu effrayant dans cette volonté (ça ne concerne évidemment pas que la communauté gay) de réclamer plus de droits, le lois et de règlements au nom du Bien [1].

Du coup, revenons au film, Gus Van Sant fait immédiatement de son personnage une figure de saint laïc sans nuances. Aucune zone d'ombre, pas d'ambiguïté (ne serait-ce que dans son rapport au pouvoir) et un destin tragique qui ne peut que tirer des larmes de crocodile et mettre dans sa poche le spectateur.

Voilà encore du cinéma qui se contente d'être au service d'une Cause (qu'elle soit juste ou non, ce n'est pas le problème) et qui utilise

toutes les techniques les plus convenues pour emporter l'adhésion du spectateur. Il faudrait que je développe un jour cette idée mais Gus Van Sant a recours au syndrome « petite robe

rouge » de La Liste de Schindler. Il s'agit, dans des films qui évoquent des destins collectifs (la Shoah, l'émancipation des gays...) d'individualiser soudain une

souffrance pour permettre l'identification du spectateur et justifier le propos. Ce syndrome, qui me semble être une technique assez roublarde et ambiguë, Van Sant l'utilise avec le personnage

d'un jeune handicapé, au bord du suicide parce qu'il vit dans une ville de province rétrograde et qu'il souffre de son homosexualité. Quoi de plus émouvant qu'un jeune homme homosexuel et rejeté

(victimisation) qui, de plus, est handicapé (encore plus minoritaire). Dès lors, c'est cet exemple individuel qui semble impulser de l'énergie à la cause d'Harvey, soit un recours à des ficelles

mélodramatiques assez lourdes.

Pour rester dans le domaine du « biopic », Harvey Milk m'a fait songer au film de Milos Forman Larry Flynt. Or si le film de Forman (qui n'est pas son meilleur) me paraît mille fois plus passionnant, c'est qu'il y a une espèce de « dialectique » (pardon pour les grands mots) entre la cause défendue (la liberté d'expression, l'article 1 de la Constitution américaine) et le personnage qui n'a rien d'un saint. Le cinéaste parvenait parfaitement à mettre à jour cette contradiction : comment défendre un personnage peu sympathique (Larry Flynt est avant tout un marchand de soupe, un capitaliste roublard et un pornocrate plutôt vulgaire) au nom d'une cause juste ? Chez Gus Van Sant, il n'y a rien de ça : la Cause est juste (jamais la moindre contradiction n'est apportée), le personnage est un Juste (encore une fois, c'est un saint laïc) et le cinéaste n'a plus rien d'autre à faire que d'illustrer cette tautologie.

Du point de vue de la mise en scène, le cinéaste a suffisamment de métier pour impulser un certain rythme à son récit (le montage parallèle entre les images d'époque et la fiction est assez intéressant) mais c'est d'un classicisme sans relief et sans invention (à deux ou trois exceptions près). Encore une fois, même sans revenir sur ces sommets que constituent Gerry et Elephant, il me semble que Gus Van Sant avait plus de punch et d'ironie dans ses films « grands publics » comme Will Hunting ou le délicieux Prête à tout.

Harvey Milk est un film à thèse à la Hollywood, c'est-à-dire assez roublard et extrêmement bien-pensant. Résultat, le spectateur s'ennuie et ne rêve dès lors plus qu'au prochain film du cinéaste, en espérant sincèrement qu'il retrouve des sentiers plus personnels...

[1] Lu dans Télérama de cette semaine, cette brève qui fait froid

dans le dos : « Escroqueries, atteintes aux mineurs, propos racistes... En un mois et demi, 300.000 internautes se sont connectés sur www.internet-signalement.gouv.fr, et plus de 7000

affaires suspectes ont été révélées, se félicite Michèle Alliot-Marie ». On voit que la délation a toujours de beaux jours devant elle dans notre belle France ! Mais toujours au nom du

Bien suprême!

L’avis de Psykokwak :

Il y a trente ans Harvey Milk, le premier conseiller municipal ouvertement gay était assassiné en même temps que George Moscone le maire de San Francisco. Il y a presque six mois les électeurs de Californie plébiscitaient la proposition 8 qui interdit le droit au mariage pour les gays et les lesbiennes.

Harvey Milk de Gus Van Sant retrace la petite dizaine d’année (1970-1978)

de la vie publique et sentimentale de ce pionnier de la défense de la cause altersexuelle. Les premières images rappellent qu’à New York à la fin des années 60,

les descentes de police dans les lieux de rencontre gay étaient monnaie courante, et qu’il fallut attendre la révolte de Stonewall (1969) pour qu’elles diminuent. Harvey (Sean Penn) va avoir

quarante ans, il drague Scott (James Franco) un charmant choupinou.

Ensemble ils décident de quitter la côte est pour San Francisco, la ville des communautés hippies, de la maison bleue adossée à la colline. Ils s’installent et ouvrent un magasin de photos CameraCastro sur Castro street en passe de devenir le quartier gay de la ville, sorte d’Eden et le lieu de convergence de tous les pédégouines en quête d’un endroit accueillant. Face aux vexations et au traitement de citoyens de seconde zone, Harvey et quelques amis décident de se lancer dans l’action politique pour faire reconnaître leur existence. Encouragés par quelques soutiens et réussites, boycott de produits et d’entreprises anti gay, ils investissent la scène électorale même si leur action se veut plus radicale. Après deux échecs et une réforme du système électoral, Harvey est élu conseiller municipal (superviseur de son district) et pendant une petite année il va se servir de cette tribune pour lutter contre les attaques homophobes de la droite puritaine américaine. Les Anita Bryant et autre sénateur John Briggs ne se priveront pas de vilipender, d’insulter les gays en voulant leur interdire de bénéficier des mêmes droits que n’importe quel citoyen américain et ils voudront leur interdire l’exercice des professions d’enseignant (l’abjecte proposition 6).

Harvey Milk amalgame harmonieusement la fiction avec des images d’archives et dessine une biographie filmée à la limite de l’hagiographie de ce militant. Film à mon sens indispensable et nécessaire. Aujourd’hui, dans nos grandes villes occidentales, il est de bon ton de croire que l’homosexualité s’est dissoute ad vitam eternam dans un large consensus social. La mémoire à très court terme et le « tatalandocentrisme » scotomisent qu’à peine trois heures d’avion d’ici, le fait de vivre son altersexualité vous envoie en prison ou plus sûrement vous oblige à vivre masqués. De même qu’il n’est pas nécessaire de remonter loin pour se souvenir des insultes homophobes au moment du Pacs et que continuent de déverser de leur haine les Vanneste, Benoît XVI et consorts.

Le scénario emprunte la narration linéaire, épaulé par la voix off de Harvey qui accompagne son parcours amoureux et public pendant ces huit années. Porté par une ferveur militante il décrit la montée de la revendication des altersexuels ostracisés. Harvey a commencé sa lutte en créant une association de commerçants gays et il louvoie entre un radicalisme éclairé et la voie légale et civique. Sa démarche demeure déterminée, intangible pour obtenir le respect du à tout citoyen quelque soit son orientation sexuelle. Le film souligne la dimension collective de cette lutte incarnée par Harvey. Ainsi, il enjoint fermement tous les homos à sortir du placard, d’affirmer son orientation sexuelle à sa famille, sur son lieu de travail. Faire la publicité de sa différence représente le moyen le plus sûr d’ouvrir les yeux aux gens hostiles par ignorance et préjugé. Lui même le déclare quand pressentant son possible meurtre il dit si une balle devait traverser mon cerveau, laissez-la briser aussi toutes les portes des placards.

Harvey Milk passe de la lutte individuelle à une prise de conscience collective, de la nécessité du rassemblement du plus grand nombre pour obtenir satisfaction.

Le film navigue entre le parcours social et intime du protagoniste et de ses compagnons. Le cinéaste filme avec pudeur la scène d’amour entre Harvey et Scott, avec de très gros plans, un peu flous sur des détails corporels. Il le surprend draguant librement, nous sommes juste avant les années noires du Sida. Quand Scott s’éloignera, Harvey s’attachera à Jack (Diego Luna), un jeune latino un peu borderline avec passion et tendresse comme l’est son action politique. Le film nous ramène dans le Castro des seventies, qui n’a pas vraiment beaucoup changé, et que le réalisateur a tenu à reconstituer avec minutie. Le magasin de photo a été reconstitué à l’endroit même, face au théâtre Castro, l’appartement d’Harvey est utilisé comme décor et l’ambiance, les fringues et les dégaines de l’époque sont fidèlement reproduits.

Gus Van Sant imprime au récit une force érotique non seulement dans les séquences amoureuses, et aussi dans les liens entre les protagonistes

et qui contaminent leur rapport dans leur action sociale et politique. Cette dimension du désir érotique s’actualise dans la tension entre Dan (Josh Brolin) et Harvey. Dan qui condense le négatif

d’une bienveillance à l’égard de l’altersexualité présente des failles que Harvey exploite. Le film suggère que le militant était sensible à la personne de son adversaire et l’épilogue tragique

en rend compte. Gus Van Sant joue sur cette ambiguïté, sur la séduction déstabilisante d’Harvey pour l’autre élu ce qui donne à la

narration une tension dramatique, d’une histoire dont nous apprenons d’emblée la tragique destinée.

Le personnage d’Harvey Milk frôle la statue du martyr au sens qu’il parait difficile de lui reprocher des aspects troubles, ce qui n’est pas le cas pour Dan qui personnalise ici les figures rétrogrades de la société américaine anti gay. Mais il n’est pas autant sanctifié. C’est un individu qui prend la parole en disant je suis Harvey Milk et qui à son niveau lutte pour modifier l’acceptation de l’homosexualité. Le pouvoir ne l’intéresse pas même si par la force des choses il devint en quelque sorte le maire de Castro. Ma critique ? peut-être une tendance manichéenne dans la présentation, mais cela risquait d’affadir le propos du film. Le cinéaste dépeint l’histoire exemplaire d’un homme simple animé d’une conviction et d’un hédonisme solaire sous la menace pas simplement fantasmée d’un acte meurtrier. Sa crainte d’être la cible d’un fanatique le conduisait à profiter au maximum de la vie au jour le jour. Les acteurs donnent corps à cette histoire, avec la beauté généreuse de James Franco, la fraîcheur de Emile Hirsch qui interprète Cleve Jones, le premier directeur de campagne, et la complexité sombre de Josh Brolin. Quant à Sean Penn il habite son personnage avec une grande conviction et humanité. La relative platitude de la mise en scène est bousculée par des trouvailles, les séquences d’ouverture et de fin, des accélérations et par la tension qui sous tend le récit. Un film indispensable et beau.

Pour plus d’informations :