LES TOILES ROSES

JE SUIS LE FILM HARVEY MILK (2009) DE GUS

VAN SANT

ET JE SUIS LÀ POUR VOUS MOBILISER

Un film analysé et décrypté par

Marc-Jean Filaire

Enseignant en Lettres modernes à l’université de Nîmes

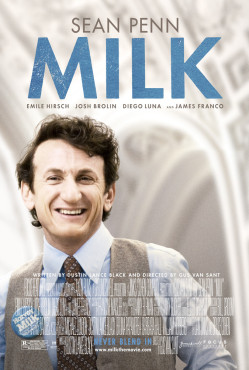

Harvey Milk était encore il y a quelques mois une célébrité locale à San Francisco, une figure mythique pour le seul public gay californien. Le film de Gus Van Sant est en train de donner une envergure mondiale à celui qui fut le premier élu politique américain ouvertement gay. La reconnaissance par des récompenses très enviées comme l’oscar du meilleur acteur attribué à Sean Penn pour interpréter le personnage a aidé à rendre célèbre le film avant même sa sortie en salle. Certes, le film n’est pas décevant et mérite les louanges et les prix reçus mais, s’il a conquis dès les premiers jours de sa diffusion en salles un véritable succès, c’est aussi par les qualités esthétiques d’une composition intelligente et simple, d’un discours engagé et accessible au grand public. L’image de l’homme politique, que propose Gus Van Sant, est séduisante parce qu’elle s’inscrit dans une historicité mais aussi dans une actualité militante sans pour autant donner le sentiment d’être agressive, alors même qu’elle s’affiche comme partisane. La réussite de la réalisation repose principalement sur la pensée même de l’homme qu’elle donne à voir : être audible et visible par tous et pour tous.

La composition du récit

Commençons par observer ce qui semble être un des éléments les plus artificiels de la fiction : Harvey Milk assume le rôle du narrateur de sa propre existence. Le film débute par la vision du personnage en train d’enregistrer le récit de son histoire en exprimant l’hypothèse que cet acte pourrait être utile au cas où lui-même viendrait à mourir. Même s’il est vrai que des tels enregistrements ont été faits par un homme qui craignait, à juste titre, d’être assassiné, peut-on faire plus artificiel pour introduire un récit biographique que de donner la parole au mort ? L’acte parle de lui-même et se refuse toute légitimité réelle : cet épisode ne se raccorde à aucun moment de la narration générale et la cuisine où se fait l’enregistrement n’est qu’une transposition pied-de-nez d’une incertaine antichambre de la mort. Tout cela n’est que comédie, mise en spectacle, à la manière pseudo-antique : Harvey est le prologue de sa propre histoire, de ce qui pourrait être une tragédie contemporaine, si l’on voulait faire de cet homme un héros moderne. Pourtant, Gus Van Sant se refuse cette facilité un peu trop drama-queen, et propose d’inscrire l’histoire à raconter dans l’énergie de la vie et non dans l’inertie de la mort – nous sommes loin de la tragédie moderne et pathétique de Brokeback Mountain (1) –, afin de respecter l’image d’un homme qui s’est consacré à rendre l’existence de ses semblables plus vivable, dépassant les épreuves politiques et personnelles qui auraient pu le briser. C’est Harvey Milk, revivifié par un Sean Penn tout en nuances, qui se raconte, un Harvey Milk qui se rit de la mort.

Ainsi, le personnage devient lui-même le grand imagier, le marionnettiste ordonnateur du récit : c’est en écoutant ses paroles que l’on entre dans son histoire, que l’on accède aux images. Le film est presque entièrement composé de flash-back, scandés par quelques retours à ce moment de l’énonciation verbale située dans le hors-temps énigmatique d’une mort refusée et les images du film jaillissent de la simple expression du souvenir réduit à des bribes : le passé remonte à la surface d’un temps qui n’est pas celui d’Harvey mais celui de notre présent de spectateurs. L’histoire des gays, dont Harvey Milk semble tracer le sillon dans la terre de l’Histoire des hommes, échappe à tout effet de mode – temps limité et soluble – pour accéder à une humanité que les sociétés tardent à lui reconnaître. Les gays existent depuis plusieurs décennies – nous ne parlons pas ici de pratiques érotiques mais du concept ethno-urbain – mais le film de Gus Van Sant est certainement le premier à faire état de leur existence politique de manière aussi explicite. On peut se demander cependant pourquoi Gus Van Sant a préféré se retirer dans l’espace le plus secret de la création et tenté de réduire l’idée de son implication. Assurément, l’engagement militant de Harvey Milk suscite une modestie de la part du cinéaste qui rend un hommage humble mais sincère. Son film est une œuvre qui accorde à l’homme évoqué toute sa place sans chercher à se faire le reflet d’un réalisateur qui se montre en creux dans une esthétique affichée. Film pour grand public – ce qui influe sur l’esthétique d’ensemble (2) –, le travail de Gus Van Sant n’interpose pas la figure de l’artiste entre le personnage et les spectateurs.

C’est donc l’homme dans sa totalité qu’il s’agit de donner à voir, dans son action politique et dans sa vie privée. Le film n’estompe pas la part intime de celui qui s’est consacré aux minorités, et pas seulement aux minorités gay. La part privée de son existence apparaît dans le film, les deux amants Scott Smith (James Franco) et Jacques Lira (Diego Luna) sont présents et parfois dans des scènes intimes qui permettent au grand public de ne pas appréhender uniquement Harvey Milk comme un être désincarné. Cet aspect de sa vie, même si elle n’occupe pas la plus grande partie du film, révèle la dimension humaine de celui qu’il aurait été si simple de faire passer pour une icône. On appréciera les proportions de la composition d’ensemble qui accorde aux engagements politiques une place prépondérante sans qu’elle soit absolue et qui représente avec une certaine exactitude le temps qu’occupait la politique dans le quotidien d’un homme qui a fait passer avant son confort personnel les intérêts populaires.

Dès lors, la composition du film et son alternance entre récit et flash-bash permet de comprendre l’image du personnage que dessine Gus Van Sant : à la fois il rend toute son humanité à quelqu’un qui sera assurément plus connu à titre posthume que de son vivant et à la fois il lui assure une dimension d’archétype gay, de modèle de la lutte contre les discriminations. Le Harvey du film est un pur personnage fictionnel avec tout ce que cela peut supposer de projection psychologique tout en étant en même temps un reflet si fascinant de l’homme réel, que certains de ses amis ont été profondément émus par l’interprétation de Sean Penn, qui n’avait jamais eu l’occasion de le rencontrer avant son assassinat en 1978. Le classicisme est ici à son comble, l’artifice fictionnel est si complet qu’il se fait passer pour naturel.

La prise de parole

Revenons aux scènes où le personnage enregistre le récit de son passé. Si le Harvey fictionnel spectacularise ainsi l’existence du véritable Milk, il met surtout en scène sa parole. Le cinéma, héritier du théâtre, préfère le dialogue : un échange de répliques donne davantage de crédibilité à la parole filmée, elle semble être plus naturelle, mais ici l’histoire du personnage jaillit non de l’illusion cinématographique mais d’une voix qui raconte devant un micro une vie passée, et c’est ce récit qui se fait image. Il y a là un niveau narratif supplémentaire à ce que nous avons l’habitude de voir au cinéma : habituellement nous nous contentons de saisir le récit en actes et de découvrir les événements en regardant ceux qui les accomplissent mais, dans le cas présent, s’ajoute la médiation, en apparence inutile, du personnage narrateur de sa propre vie. Le public reçoit le spectacle d’une histoire qui se dit historique mais qui dévoile le fonctionnement créatif de la fiction ; pour devenir un récit filmique, la vie de l’homme a été triée, synthétisée, ordonnée pour devenir celle du personnage, et c’est ce que rappelle la présence du Harvey-narrateur. Quel est le sens de ce fonctionnement narratif qui fait que le récit en images est préalablement annoncé par des mots ? Très certainement, faut-il voir dans ce procédé le moyen de mettre en scène la parole et surtout la prise de parole. Celle-ci n’est pas un acte anodin et Gus Van Sant montre que prendre la parole n’est jamais un acte gratuit : sur le plan humain, l’enfant qui prend peu à peu la parole dans un monde de mots refonde la singularité humaine et sociale ; sur le plan politique, le représentant qui harangue la collectivité ne peut pas se permettre d’être inconséquent ; sur le plan artistique, le créateur sait qu’il repense une parcelle du monde et participe à sa connaissance. Donner la parole à Harvey Milk pour qu’il raconte sa vie, c’est lui rendre, par delà la mort, la parole qu’il a su prendre, alors qu’il était de ceux à qui ont ne la donne pas.

Ainsi, le film donne à revoir de façon répétée les moments où Milk débute ses discours. Il commence par donner son nom et ajoute qu’il est là pour mobiliser ceux qui l’écoutent. En tant que représentant d’une minorité culturelle, il prend la parole et donne alors à voir une image auparavant inexistante : qu’un homosexuel parle en public n’est pas une nouveauté dans les années 70 mais c’en est une lorsqu’il parle en tant qu’homosexuel militant et l’acte qui est donné à voir fonde une réalité révolutionnaire. Le film multiplie cette image au sein de sa narration comme pour en assurer la possible reproduction, tout comme il la duplique à chacune de ses diffusions en salles. L’acte de Milk acquiert une portée exemplaire au même titre que son discours engagé. Ainsi, l’impact de celui-ci se redouble dans l’acte de son accomplissement. Comme le personnage le dit au cours du film, il a vécu trop longtemps dans le placard, il lui faut en sortir d’abord en son nom propre mais aussi au nom de tous ceux qui souffrent de ne pas pouvoir le faire. Il est nécessaire de créer un précédent pour rendre possible sa réitération. La prise de parole individuelle devient prise de parole collective mais elle rend possible la transformation de l’acte singulier en acte pluriel : chaque personne peut s’inscrire dans la voie ouverte et devenir à son tour l’origine d’un mouvement reproductible par d’autres. Il ne s’agit plus alors d’un acte égoïste pour s’assumer individuellement mais d’un acte altruiste qui ouvre la voie à tous ceux qui ne veulent plus d’un modèle préétabli et uniformisateur : si une personne qui appartient à une minorité contrainte au silence prend la parole une première fois, c’est chaque membre de cette communauté qui prend possession d’un devoir de parole.

Le film de Gus Van Sant est d’une indéniable portée politique et pas seulement parce qu’il y est question d’élections ; il se pose comme porte-voix de ceux que la classe politique n’écoute pas. À travers l’expérience particulière de Harvey, le film responsabilise l’acte de prise de parole politique et rappelle son implication dans la vie des citoyens. En opposant à l’écran les images d’archives d’Anita Bryant et les vues fictionnelles du personnage joué par Sean Penn, c’est la parole politique qui s’expose dans toute sa violence. En effet, en politique, prendre la parole peut être un acte violent et destructeur. Les propos des opposants ne font pas que refuser aux minorités un droit à la parole, ils tentent de les renvoyer au néant du silence ou, pour le dire autrement, de leur imposer une mort symbolique, puisqu’elles sont niées dans leur existence. Au-delà de la seule revendication de quelque droit pour les gays, c’est le droit à la reconnaissance de chacun des membres d’une société qui s’affirme dans ce film.

En outre, l’acte artistique qu’est la création d’un film, voire de toute œuvre, s’expose comme un acte politique. Il est impossible de créer hors de tout contexte socioculturel et tout sujet d’art se raccorde à un temps et une histoire dont ne peut pas faire totalement fi l’artiste. Peindre un couple d’homme, à l’heure actuelle et dans nos sociétés, est un acte à portée politique mais il peut rester relativement discret ; filmer la vie d’un militant homosexuel pour un film à large diffusion est un acte revendicatif de la part d’un réalisateur qui ne cache pas son homosexualité. Après plus de trente années, les gays ont suivi le chemin ouvert par les premiers militants et ont fait que leur existence ne soit plus tenue sous silence ; ce que donne à voir Gus Van Sant correspond au message politique de son personnage : désormais, il est impossible de nier l’existence des gays et des lesbiennes, leurs revendications sont des réalités au même titre que les autres, que l’on veuille ou non leur accorder l’égalité sociale qu’ils demandent en prenant la parole.

La valeur des images

Néanmoins, la prise de parole est insuffisante dans une société de l’image, il faut être vu pour être reconnu ; n’a-t-on pas fait de la formule « vu à la TV » un label de pseudo-qualité ? Et pour être vu, il faut se montrer ; évidence apparente et pourtant loin d’être acquise pour les minorités sociales. Si Milk monte sur une table ou sur des marches pour haranguer la foule, c’est pour être entendu mais aussi pour être vu. Un gay qui montre son visage dans les années 70 n’est pas une action courante. Un tel geste public dans la société américaine, où paraître gay est aussi mal vu que de l’être, doit être compris comme un acte politique dangereux, et Harvey en a fait les frais. L’acte d’exposer son visage peut se comprendre symboliquement comme la mise en lumière d’un miroir pour les gays et les lesbiennes qui sont désormais en mesure de se reconnaître dans une personne singulière qui parle pour eux, qui se montre pour eux. Aux yeux de la majorité, il existe désormais un visage de référence qui garantit une humanité à l’homosexualité, laquelle peut échapper désormais à l’aveuglement des uns et le non-dit des autres. Ainsi, il fait partie du travail collectif de se dire et de se montrer en tant qu’homosexuel pour faire savoir au plus grand nombre que la vie sociale est une constante proximité de l’homosexualité. Un membre de l’équipe politique de Milk est incité à révéler à son père qu’il est gay, car si les plus militants ne sont pas les premiers à assumer leur différence, il n’est pas possible d’engager ceux qui se cachent à se dévoiler.

La question se pose de savoir quelle image donner des homosexuels ? La rumeur et la diffamation se sont chargés d’en fournir de particulièrement dégradantes (3), la caricature et l’avilissement ont souvent été les moteurs de ces clichés collectifs, qui ne reposaient que sur l’ignorance et la crainte irraisonnée. Avec Harvey Milk, l’homosexualité s’est trouvé un visage qui n’a positivement rien d’exceptionnel, c’est le visage de monsieur Tout-le-monde, et encore plus après le relooking personnel, qui marque l’abandon du style hippie pour se fondre encore mieux dans l’apparence d’un Américain moyen. On peut penser à l’épisode politique des crottes de chien : comme n’importe qui, Harvey risque de marcher dedans. Ainsi, avec sa nouvelle image, chacun peut se voir en le voyant ou, plutôt, voir son représentant, l’homme susceptible de se montrer et de parler au nom de ceux qui aimeraient mais n’osent pas le faire. C’est déjà l’affirmation d’un droit à l’indifférence plus qu’un droit à la différence. Certes, on peut discuter le choix d’un tel parti pris pour la conformité, qui estompe les différences que certains gays revendiquent encore aujourd’hui. Cependant, pour les années 70, alors même que la « révolution sexuelle » est passée sur les USA, le choix de ne pas choquer par une allure originale était certainement le plus tactique. À l’inverse de sa véhémente adversaire Anita Bryant, Harvey refuse d’être dans l’agression, il est dans la défense des opprimés et la revendication de l’égalité. Les propos discriminants de la très médiatique starlette ne créent qu’une colère croissante et, dans une certaine mesure, renforce les partisans de Milk. La crédibilité politique du candidat est garantie par la respectabilité de son image.

Décider de faire un film sur Harvey Milk consiste à étendre cette image de respectabilité et de non-différence. Dans la continuité du succès de Brokeback Mountain, le film pour grand public de Gus Van Sant s’affirme en tant qu’œuvre délibérément partisane de la reconnaissance des gays. L’amour dans le film d’Ang Lee, la politique dans celui de Gus Van Sant sont des supports tout aussi valides pour créer des représentations cinématographiques de l’homosexualité mais d’un côté la fiction se faisait reflet idéalisé de l’amour entre deux hommes, de l’autre la fiction est le reflet d’une réalité politique ; d’une part un personnage fictionnel est mort peut-être assassiné pour des raisons homophobes, d’autre part un homme réel est mort pour des raisons peut-être d’homosexualité refoulée. Fiction et réalité se font face de manière d’autant plus troublante que le film de Gus Van Sant est lui-même une fiction de la réalité. La réussite commerciale d’un film à thème gay repose-t-elle sur le seul fait que la mort de l’homosexuel garantit la préservation des valeurs anciennes (c’est-à-dire hétérosexuelles) ? Adapter les combats de Harvey Milk qui mènent à son assassinat assure-t-il le succès d’un film moralement visible parce que le gay, nécessairement pervers, meurt à la fin ? L’analogie entre les deux films seraient hâtive et l’esprit transgressif de Gus Van Sant réduit à néant si l’on concluait ainsi. L’affirmation de la volonté de vivre oppose très nettement Harvey à Ennis (Heath Ledger) : ce dernier est figé dans une névrose autodestructrice et la mort de Jack (Jake Gyllenhaal) est la conséquence fatale de son impossibilité à assumer son homosexualité ; par opposition, le meurtre de Milk est la conséquence de sa volonté d’assumer la sienne. Ainsi, la dynamique des deux films est inverse : la mort dans Brokeback Mountain enfonce le survivant dans la solitude, alors qu’elle unit tous les partisans de Milk dans un cortège de plusieurs milliers de personnes. Le – possible – meurtre de Jack est une image fugitive et fantasmée, elle ne pèse pas dans l’économie du film ; le meurtre de Harvey est une scène plus longue, ralentie et signifiante : Harvey, amateur d’opéra, meurt en regardant par la fenêtre la façade de l’édifice consacré au spectacle, il ne meurt pas dans les cris, dans la peur, dans le repli du corps sur lui-même mais dans l’ouverture au monde – tel est ici le symbole de la fenêtre – et à l’art – l’opéra. C’est par le spectacle que son combat peut perdurer et c’est par le cinéma, équivalent filmique de l’opéra, que le discours de Milk est relayé. Gus Van Sant, avec une indéniable modestie, prend le relais du politicien et rend toute sa dimension politique à l’art visuel, jamais réductible – quand l’œuvre est bonne – au simple divertissement.

Le film donne donc à voir et à entendre, telle pourrait être notre conclusion ; n’est-ce pas une évidence au cinéma, depuis que celui-ci est parlant ? Disons que l’œuvre de Gus Van Sant affirme une évidence de façade : le film sur Harvey Milk donne à voir et à entendre Harvey Milk, tautologie simplette. Toutefois, pour celui qui s’attarde sur le film, l’évidence ne l’est pas et Harvey Milk, déjà sublimé par l’interprétation de Sean Penn, est lui-même transcendé par le travail de Gus Van Sant. A travers le personnage – et non pas l’homme assassiné en 1978 – c’est le rôle artistique du cinéma que le réalisateur donne à observer, peut-être à comprendre. Créer une œuvre qui sera vue et entendue de par le monde n’est pas un acte innocent, tout comme prononcer un discours politique : le cinéma est un outil de son temps et participe de l’édification des masses. La vacuité, l’inconséquence, les préjugés n’y sont pas acceptables, parce qu’ils imposent sur le public des images et des paroles qui le façonnent ou le blessent, alors que, choisies avec audace et intelligence, elles pourraient le grandir. Harvey Milk est un film conscient de ce qu’il montre, de ce qu’il fait entendre, de l’impact idéologique qu’il peut produire. Et Sean Penn lui-même a dit que le référendum américain pour la proposition 8 aurait eu un autre résultat si ce film était sorti quelques mois plus tôt.

(1) Voir mon article sur le site Les Toiles Roses.

(2) On lira avec profit un commentaire des procédés formels utilisés par Gus Van Sant sur le site Matière focale.

(3) Voir mon ouvrage L’Ado, la folle et le pervers – Images et subversion gay au cinéma, chapitre II notamment (p. 63-100).