LES TOILES ROSES

LILA

Une nouvelle signée Abdellah Taïa

On ne me demandait pas mon avis. On m'emmenait dans un autre monde, les yeux endormis, le corps las, le noir de la nuit en train de me gagner. Mon père me mettait sur son dos quand mes jambes n'arrivaient plus à me porter. On marchait longtemps dans le silence, on se préparait pour l'invisible, pour la musique, la danse, la joie et la douleur, le combat des corps, leur langage secret enfin révélé à travers des mouvements inédits… On allait vers un rendez-vous avec l'autre qui est en certains de nous, vers les miracles, vers là où même la nuit, on ne dormait jamais.

On m'emmenait. J'entrais ailleurs, loin de chez nous, le cœur peureux. La lila ne tardait jamais à commencer. Ce à quoi j'assistais alors dépassait tout, l'inimaginable, l'incroyable arrivaient. J'étais initié au mystère par mes propres parents. Le sexe, l'érotisme, déjà très présents dans mon quotidien, atteignaient durant ces nuits infinies une autre dimension. J'entrais et je voyais clairement que tout allait d'un moment à l'autre exploser, s'ouvrir de l'intérieur, violemment. Dans ce chaos nocturne, j'étais seul, moi et moi seuls.

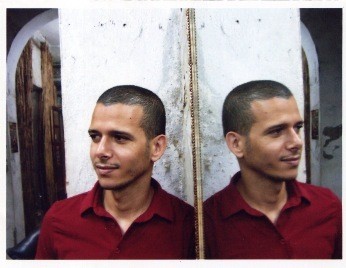

Je n'avais plus sommeil tout d'un coup. Dans un coin, celui des femmes, je regardais, j'observais et je faisais l'amour. Avec ma mère qui ne dansait jamais. Avec ma sœur qu'on disait possédée. Avec tous les hommes, je les recevais en moi, de loin, de près, l'un après l'autre. Je me donnais ouvert malgré moi, la tête perdue, l'âme dédoublée mais toujours dans la foi.

Les femmes étaient calmes. Elles avaient préparé à manger pour nous et pour les autres, ceux qui vivent autour de nous, les djinns, et qui ne les effrayaient pas ; elles avaient fait leur devoir, bien comme il fallait, sans se sentir obligées. Elles avaient fait même la vaisselle. Elles étaient assises par terre, accroupies, en groupe, et moi avec ma mère et ma sœur à côté. En face : les hommes, des agneaux, des loups, en djellaba ; ils buvaient comme nous du thé à la menthe très sucré.

La musique avait commencé. Sans qu'on s'en rende compte. Une flûte. Une flûte qui pleure, qui réveille, appelle, rappelle et fait petit à petit monter la chaleur de la pièce où on était réunis, et celle de nos corps fraternels, emprisonnés, bientôt libres.

Ma sœur avait ce privilège de voir, d'être visitée, de parler avec les autres, ceux que ma mère appeler les Maîtres. C'étaient des Maîtres gentils, du côté de Dieu, travaillant pour Lui, pour nous. Ils étaient entrés en ma sœur doucement mais je n'ai jamais su quand. De temps en temps, ils se manifestaient, ils venaient parmi nous, on ne les voyait pas mais ils étaient là: le corps de ma sœur tombait par terre, elle s'absentait, elle ne perdait pas connaissance, non, elle s'absentait pour laisser la place, son territoire, sa pièce, à une autre force, une autre respiration. Au début, le corps ne bougeait pas, puis comme un mouton qu'on venait d'égorger il commençait à trembler, à s'agiter dans tous les sens ; saisi par une force extraordinaire il s'apprêtait à vivre le monde autrement, une expérience intérieure qui se passait devant mes yeux mais dont je n'avais pas une idée précise, concrète. Une voix qu'on ne reconnaissait pas et à laquelle je me suis habitué au fil des années, surgissait alors de ce corps, de cette bouche, de ces lèvres, ceux de ma sœur ; une voix d'un autre monde, théâtrale, tragique, imposante qui faisait peur, elle disait des choses, de nous, de notre vie, elle réclamait un sacrifice, elle se plaignait, proférait des menaces, pleurait. Cette voix qui n'était pas bien sûr celle de ma sœur a accompagné une partie de mon enfance et toute mon adolescence, et c'est elle qui exigeait pour son bien-être, sa satisfaction, son plaisir, sa guérison, les lilas, les nuits en transe.

Ma mère ne savait pas organiser ces lilas. Elle chargeait une voyante amie, dont le rêve le plus cher était d'aller un jour à la Mecque, de cela : le sacrifice, le sang qui coule, les drapeaux de couleurs vives, les musiciens qui aimaient un peu trop le vin, les Jilalas, et les encens qui rappellent à certains le paradis perdu. Cette voyante, lalla Chafya, était une femme douce, habitée elle aussi, d'une autorité certaine mais intelligente. Elle tombait souvent malade et seules les lilas, me disaient ma mère, pouvaient la guérir, la soulager pour quelque temps. Lalla Chafya voyageait souvent, parfois très loin, pour faire des ziaras, des visites aux saints afin d’avoir leur baraka, leur bénédiction. Elle ramenait à ma mère le barouk, un souvenir sacré : l'eau des puits de ces saints, une eau rare, précieuse que ma mère gardait le plus longtemps possible.

Lalla Chafya était vieille. Elle l'a toujours été. La musique des Jilalas la transformait, la rajeunissait. C'était elle qui commençait la danse. Seule. Sans djellaba. La transe montait en elle. Son djinn montait en elle. Elle courrait sur place. Les bras inertes. La tête s'agitait, doucement, lentement. Plus tard ses foulards multicolores tombaient l'un après l'autre pour révéler sa chevelure, blanche, rouge henné. Puis elle pliait et repliait son corps, devant, derrière. Les bras se réveillaient. Les yeux s'ouvraient, se refermaient, heureux, fous. La musique montait un peu plus. Lalla Chafya, hypersensible, se mettait alors à genoux. Elle gémissait, criait. Elle se frappait la poitrine. Elle souriait et pleurait en même temps. Elle mordait ses mains, ses bras. Elle se relevait. Se remettait à genoux. Continuait à vivre le corps suspendu, dans des mouvements anarchiques, chorégraphiques, bizarres, beaux à voir. Lalla Chafya était saisie par la lumière, hypnotisée, emprisonnée, libre. Elle était primitive. De nouveau. Elle montait au ciel, nous invitait à la rejoindre, elle nous présentait à son Maître, on ne le voyait pas, mais on le saluait quand même. On redescendait tous, en même temps, vite. Le corps de lalla Chafya, à bout, tombait par terre, et cet ultime mouvement était accompagné d'un cri horrible et salutaire. Les femmes allaient vers elle, l'aspergeaient d'eau de fleurs d'oranger. Lalla Chafya ouvrait les yeux. Redevenait la vieille femme que nous connaissions. Des hommes jeunes, forts, l'aidaient à se relever ou alors la transportaient dans un coin de la pièce où elle allait, ravie, se reposer, dormir un peu, et plus tard, saisie de nouveau par la force de la musique, excitée par les odeurs des différents encens qu'on ne cessait de brûler, elle se relevait pour se remettre au milieu de la pièce et recommencer la transe, la rencontre avec l'invisible, le dialogue secret du corps, de la musique et des djinns. Mais cette fois-ci elle n'était pas la seule à danser. D'autres femmes et aussi quelques hommes étaient eux aussi sous l'influence de leur djinn, ils dansaient, s'agitaient en inventant des mouvements, des pas, des poses, des râles, une façon d'être dans le monde, l'instant, complètement inédite. Parmi eux, il y avait ma sœur : je la reconnaissais et en même temps je ne la reconnaissais pas. Pour son djinn, au contact libre avec les corps des autres, homme, femme, elle était transfigurée, pour son bien, pour son équilibre, pour s'aimer, se punir et plus tard s'unir sexuellement avec le monde et celui qui l'habitait.

De loin, enfant, adolescent, chétif, j'étais reconnaissant. L'invisible avait un sens, une odeur, une musique. Plusieurs fois, à intervalles réguliers, je l'ai rencontré. Il m'invitait à le rejoindre, à me mettre dans le groupe des corps mêlés. Je n'ai jamais voulu. J'avais peur. Je voulais juste regarder et par les yeux entrer en communion pour plus tard dire, raconter. Je savais que moi, mon plaisir, ma joie, ma liberté, c'était, à cette époque-là, de me dévêtir complètement dès que je me retrouvais seul dans la maison familiale de Hay Salam. J'enlevais mes vêtements et, nu, je redécouvrais ce premier monde qui allait à jamais me hanter. Je me promenais dans toutes les pièces, je faisais l'homme, la femme, le petit garçon. Je cherchais les miroirs pour redessiner mon corps osseux dans ma mémoire. J'avais envie de danser, faire un peu comme lalla Chafya. Je n'osais pas, je ne savais pas. Je finissais toujours par me retrouver dans le petit lit sur lequel une fois par semaine mes parents faisaient l'amour, et là, là, allongé sur le dos, les yeux toujours ouverts, agité, déterminé, ivre par avance, je me donnais à moi-même en dansant enfin : je me masturbais lentement en chantant l'hymne national marocain.

© Abdellah Taïa

Tous droits réservés.

Publiée avec l’autorisation d’Abdellah Taïa.

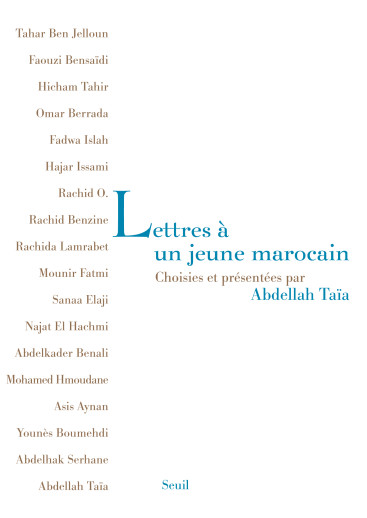

À paraître le 1er octobre 2009 aux éditions du Seuil :