LES TOILES ROSES

par BBJane Hudson

Ce post est dédié à Yvonne Monlaur, interprète des "Maîtresses de Dracula", dont il sera question ici, et dont vous pouvez visiter le blog passionnant (et bilingue !) en cliquant sur cette bannière.

Cet article est extrait d'une étude consacrée au cinéma Camp anglo-saxon (à paraître prochainement), dont votre servante est l'auteure. Il s'intéresse prioritairement aux films fantastiques gothiques de la Hammer, ce qui explique l'absence de certains titres Camp produits par la firme, mais ne relevant pas du genre.

Si les américains participèrent activement au nouvel âge d’or que connut le cinéma fantastique dans les années 60, celui-ci fut initié en Angleterre par la célèbre Hammer Films, dont le succès décida de la réorientation générale du genre vers le gothique, tant aux États-Unis qu’en Europe. La Hammer commença par s’intéresser à la science-fiction, en adaptant pour le grand écran une série télévisée très populaire, relatant la lutte d’un physicien, le professeur Quatermass, contre diverses entités extra-terrestres (Le Monstre [The Quatermass Experuiment, Val Guest, 1955] et La Marque [Quatermass II, Val Guest, 1957]). Mais c’est avec sa nouvelle version de Frankenstein (la première en couleur) que la Hammer trouva véritablement sa voie et parvint à conquérir le public international. Suite au succès de Frankenstein s’est échappé (The Curse of Frankenstein, Terence Fisher, 1957), elle régna en maîtresse durant une dizaine d’années dans le domaine de l’épouvante, remettant au goût du jour toutes ses figures mythiques : Dracula, la Momie, le loup-garou, Dr Jekyll et Mister Hyde, etc…

Malgré sa nationalité favorable au Camp (et sa spécialisation dans un genre qui s’y prêtait), la firme n’en fit guère usage, excepté dans certains thrillers psychologiques comme Die ! Die ! my Darling ! (Silvio Narizzano, 1965), Conversation avec un cadavre (The Nanny, 1965) et The Anniversary (Roy Ward Baker, 1968). On peut d’ailleurs noter que les vedettes de ces trois films (Bette Davis et Tallulah Bankhead) étaient américaines et réputées pour leur démesure, tandis que les stars de la Hammer, comme Peter Cushing et Christopher Lee, favorisaient un jeu retenu et nuancé. (Une exception : Michael Gough, acteur porté aux « récitals de cabotinage débridé, surprenants et assez fascinants » (dixit Jean Marie Sabatier), qui, significativement, n’eut jamais la tête d’affiche dans les films de la firme, et ne l’obtint que chez le producteur Herman J. Cohen – un émigré américain.)

Tallulah Bankhead en plein délire Camp dans Die ! Die ! my Darling ! (Silvio Narizzano,

1965)

Tallulah Bankhead en plein délire Camp dans Die ! Die ! my Darling ! (Silvio Narizzano,

1965)Bien que la violence des films Hammer fit sensation lors de leur sortie et titilla sérieusement la censure, elle garde un caractère flegmatique typiquement britannique, qui s’étend à tous les aspects de ces œuvres où l’excès est toujours rapidement jugulé. De plus, leur propos demeure essentiellement conservateur. Qualifiés de subversifs par les bien-pensants qui les découvraient dans les années 60, et qu’effarouchaient la vue du sang ou d’un décolleté trop plongeant, les films Hammer sont pour la plupart réactionnaires et moralistes. On eut tort de prêter des vertus contestataires à leur exposition généreuse de déviances et turpitudes diverses ; elle relevait davantage d'un argumentaire commercial que d’une remise en cause de l’ordre établi. Leur morale n’est guère plus progressiste que de celle des films de science-fiction américains de la guerre froide, et ressort du même manichéisme : le monstre doit être détruit pour que survivent les valeurs de la société bourgeoise et patriarcale (exception faite du cycle frankensteinien, dont je parlerai plus loin).

Tel fut l’esprit de la Hammer durant sa période de gloire artistique, que l’on situe généralement entre 1957 et 1965, époque où Terence Fisher était considéré – avec raison – comme le metteur en scène le plus prestigieux de la firme.

Dans un tel contexte, le Camp n’avait guère sa place, et c’est avec prudence et de façon détournée qu’il s’immisça dans quelques films. On le rencontre beaucoup plus fréquemment dans la période dite « de déclin » (de 1965 au début des années 70), à mes yeux la plus excitante et la plus variée thématiquement. L’ombre de Fisher, quasiment déifié par les fantasticophiles, pesa lourdement sur ses collègues et successeurs, à qui l’on déniait les compétences artistiques du Maître ; ajoutons-y l’énervement que l’abandon progressif du gothique provoqua chez les puristes. Les films de Freddie Francis, Roy Ward Baker ou Jimmy Sangster, réalisateurs de la « seconde époque », furent ainsi longtemps négligés, et n’ont toujours pas obtenu un statut digne de leurs multiples qualités.

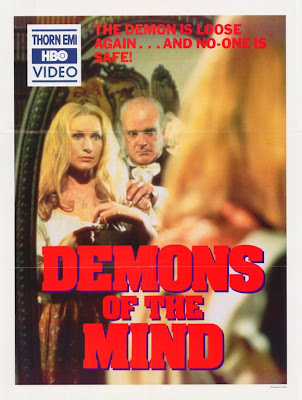

Demons of the Mind (Peter Sykes, 1972),

Demons of the Mind (Peter Sykes, 1972),un film typique de la seconde période Hammer

« Je ne veux pas que dans mes films l’horreur soit gratuite, mais qu’elle repose sur un fondement philosophique et moral », expliquait Terence Fisher dans le n°7 de « Midi Minuit Fantastique ». De fait, son cinéma possède un caractère didactique qui, s’il n’empiète jamais sur les notions de spectacle et de divertissement, les sous-tend constamment. Le surnaturel et la Peur y servent un propos manichéen (la lutte du Bien contre le Mal) et nihiliste (l’humanité n’est pas susceptible d’évolution ; toutes les classes sociales s’égalent dans la médiocrité). Il en va de même de l’humour, dont Fisher use volontiers mais de façon univoque : pour railler les bourgeois, ou pour stigmatiser la bêtise du bas peuple. Dans chaque film de ce cinéaste que Jean-François Rauger a qualifié de « calviniste » (dans l’entretien bonus édité sur le DVD des Maîtresses de Dracula), l’imaginaire est associé au désordre, et donc présenté comme néfaste. Le Camp ne correspond clairement pas à son tempérament moraliste, qui le porterait plutôt vers le kitsch, comme c’est souvent le cas chez les artistes aux tendances conservatrices.

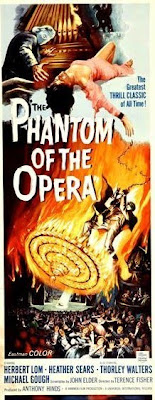

Un exemple révélateur peut être vu dans son adaptation du Fantôme de l’Opéra (The Phantom of the Opera, 1962). Le sujet, le décor, les personnages de cette fameuse histoire imaginée par Gaston Leroux en 1910, font plus que se prêter admirablement au Camp : ils l’appellent avec insistance. La version muette de Rupert Julian (1925) en relève pleinement, qui s’inspire des illustrations d’André Castaigne pour l’édition originale du roman, en particulier lors de la grande scène du bal où le Fantôme apparaît sous le déguisement de la Mort Rouge. Fisher réussit l’exploit d’évacuer toute tonalité Camp, et ne conserve même pas la scène en question. Sa version est sans doute la plus sirupeuse et conventionnelle que l’on ait vue à l’écran, et l’on ne peut que souscrire à l’opinion de René Prédal lorsqu’il écrit (Anthologie du cinéma n°109) : « S’il fallait renouveler à tout prix le style des premières adaptations de ce chef-d’œuvre baroque (…), les démences et l’excès pourraient paraître des partis-pris plus justifiables que l’étouffement du thème par trop de sagesse et de sobriété. » Le choix de Herbert Lom pour incarner le Fantôme est d’ailleurs significatif d’une volonté de ramener le personnage à des dimensions humaines et réalistes, cet excellent acteur se signalant en général par le naturalisme de ses compositions. De même le Dracula de Christopher Lee (Le Cauchemar de Dracula, Horror of Dracula, 1958) tranche-t-il résolument sur celui de Bela Lugosi dans le film de Tod Browning ; s’il apparaît plus érotisé et plus bestial, il est aussi infiniment moins théâtral.

Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera, Terence Fisher, 1962),

Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera, Terence Fisher, 1962),une adaptation singulièrement fade

Mais le fantastique est trop étroitement lié aux questions sexuelles et à l’ambiguïté des genres pour que les éléments queer en soient bannis. C’est par ce biais que le Camp pénètre l’œuvre fisherien, dans au moins deux de ses films.

Le premier est bien entendu Les Maîtresses de Dracula (The Brides of Dracula, 1960), qui s’intéresse aux méfaits d’un disciple du comte (non au comte lui-même, comme le suggère le titre), le baron Meinster (David Peel), jeune aristocrate libertin souffrant d’un sérieux complexe d’Œdipe. Le baron est maintenu en captivité par sa mère dans une chambre de leur château, au moyen d’une chaîne en or attachée à sa cheville. Ce sont ses fréquentations douteuses qui ont fait de lui un vampire, comme le rappelle la domestique Greta (Freda Jackson), qui reproche à la vieille baronne d’avoir approuvé les dissipations de son fils : « Il était toujours entêté et cruel, et vous l’encouragiez. Et les mauvaises fréquentations que vous entreteniez. Vous aviez l’habitude de prendre un verre avec eux. Oui, vous riiez de leurs jeux stupides, jusqu’à ce que l’un d’eux fasse de lui ce qu’il est devenu. » L’homosexualité du baron, plus que suggérée par le fait qu’il fut contaminé par « l’un d’eux », se complique de traditionnels sentiments incestueux. Libéré par une jeune fille (Yvonne Monlaur) que sa mère voulait lui donner pour proie, c’est à sa génitrice qu’il s’attaquera d’abord ; sachant la symbolique sexuelle de l’acte vampirique, cette « morsure filiale » est des plus suggestives.

C’est ici que le Camp s’insinue, comme il ne manque jamais de le faire dans la peinture d’une relation mère / fils de cette nature. Les comédiens y aident beaucoup, dans la mesure où la baronne est interprétée par Martita Hunt, grande dame de la scène anglaise, au physique impressionnant et étrangement masculin, tandis que David Peel fait du fils un dandy efféminé au brushing d’une blondeur impeccable. Dardant son regard hypnotique sur sa mère frémissante, il la contraint à le suivre dans une pièce voisine où elle se livrera à sa morsure. Echevelée, les traits ravagés et les lèvres grossièrement fardées de rouge, elle s’abandonnera ensuite au pieu libérateur du chasseur de vampires, Van Helsing (Peter Cushing).

En matière de Camp, la baronne Meinster et son rejeton sont talonnés de près par leur servante Greta, de qui Freda Jackson offre un portrait inoubliable : devenant hystérique après que le vampire se soit évadé du château, elle pousse des clameurs spasmodiques, se contorsionne, se change en harpie divagante. La scène où, rampant sur la terre d’une tombe, elle encourage une femme vampire à s’en extraire, est proprement ahurissante. « Pousse ! Pousse ! Encore un petit effort !... La voilà ! Elle arrive ma petite beauté ! », hurle-t-elle à la façon d’une sage-femme stimulant une parturiente. Enfin, l’évocation du folklore attaché au vampirisme nous vaut d’autres moments flirtant avec l’outrance, comme cette veillée funèbre d’une villageoise vampirisée, dans une salle encombrée de liens d’ail – la morte elle-même en porte les fleurs en collier –, ou les longues explications de Van Helsing sur cette maladie « mi-physique, mi-mentale », et sur les moyens de la combattre. Roman Polanski s’en souviendra dans son Bal des vampires (Dance of the vampires, 1967), où le professeur Abronsius déclinera ses enseignements sur un ton encore plus pontifiant. (Notons que le célèbre vampire gay du Bal doit peut-être quelques-uns de ses traits au baron Meinster.)

Non seulement Les Maîtresses de Dracula nous offre la grande première d’un vampire flanqué de sa mère (le cas ne s’était présenté dans aucun film précédent), mais il nous montre ledit vampire plantant ses crocs dans une jugulaire masculine, en l’occurrence celle de Van Helsing. Certes, l’agression d’un homme par un vampire mâle existait déjà dans le roman « Dracula » de Bram Stocker (1897), comme dans les films de Murnau, Tod Browning, et même chez Fisher (la première victime de Dracula est son invité Jonathan Harker – devenu Rendfield chez Browning). Mais l’acte avait lieu hors champ, tandis qu’il se déroule cette fois devant la caméra, à l’issue d’un combat très physique entre Meinster et son adversaire.

Une symbolique sado-masochiste imprègne ces séquences, depuis les chaînes que le baron fait tournoyer au-dessus de sa tête pour en menacer Van Helsing et avec lesquelles il tente de l’étrangler, jusqu’à la scène demeurée célèbre où Van Helsing cautérise au fer rouge sa morsure, et l’asperge d’eau bénite. Deux femmes vampires extatiques observent de loin l’affrontement et le vigoureux traitement que s’inflige le professeur pour empêcher sa contamination. Le climat très érotisé qui baigne ces scènes rend parfaitement dérisoire (et assez Camp, dans le contexte) l’ouverture de sa cape par le baron Meinster pour nous dissimuler le spectacle du baiser mortel – en vérité, le caractère homosensuel de l'acte se trouve accru par cette pudeur grandiloquente.

Le sous-texte queer des Maîtresses de Dracula, bien que remarquable pour un film Hammer, paraît presque timide comparé à celui de Frankenstein créa la femme (Frankenstein created woman, Terence Fisher, 1967). Le baron n’y pratique pas moins que la première intervention de changement de sexe de l’ère moderne !

Sa méthode, étonnamment spiritualiste, consiste à transférer l’âme d’un sujet masculin dans un corps féminin. Hans (Robert Morris), homme de main du baron Frankenstein (Peter Cushing), est injustement accusé du meurtre d’un aubergiste dont il aime la fille, Christina (Susan Denberg). Le crime fut commis par un trio de jeunes bourgeois hédonistes et crapuleux, ayant pour habitude de harceler Christina en raillant ses infirmités. Hans est guillotiné sous les yeux de la jeune fille, qui, désespérée, se jette dans la rivière. Avec l’aide du Dr Hertz (Thorley Walters), qui l'assiste dans ses expériences, Frankenstein récupère les dépouilles des amants, dissocie l’âme de Hans de son cadavre, et la transfère dans le corps de Christina, qu’il remodèle au passage pour le défaire de ses imperfections. Plastiquement impeccable, le fruit de l’opération, que l’on peut assimiler à un splendide transsexuel, entreprend de châtier les responsables de son exécution – et les meurtriers de son père. Christina les séduit et les assassine sauvagement. Sa vengeance accomplie, elle se suicide une seconde fois.

Le scénario de John Elder (alias Anthony Hinds, fils du fondateur de la firme) est sans conteste l’un des plus délirants jamais élaborés pour la Hammer. Son potentiel Camp est tellement écrasant que le plus rigide des réalisateurs n’aurait pu l’omettre ni le réduire de façon significative. Terence Fisher livre une mise en scène élégante et dépouillée, qui n’atténue cependant pas l’extravagance du sujet. D’un point de vue queer, le film se révèle une compilation très fournie de thèmes crypto-gay propres au cinéma fantastique. Pour commencer, nous y trouvons le couple de savants (Frankenstein et le Dr Hertz) tentant de se confectionner une progéniture. Le comportement du baron envers Christina après sa résurrection, est celui d’un père protecteur et autoritaire : il refuse de la laisser sortir, lui interdit les miroirs afin qu’elle ne puisse prendre conscience de sa beauté. Le second père, Hertz, qui assume le rôle maternel, est plus complaisant envers la demoiselle, et accède secrètement à ses souhaits (il lui fournit un miroir en cachette de Frankenstein). Follement dévoué à son compagnon, il lui voue une admiration sans borne, et, bien que faible et timoré, s’interposera entre le baron et les policiers quand ils se lanceront à ses trousses. Dans plusieurs scènes, les discours qu’il tient sur son ami, et les regards qu’il lui adresse, sont quasiment d’ordre amoureux.

Quand les deux hommes obtiennent le cadavre nécessaire à la fabrication d’une progéniture, il se trouve qu’il est féminin (Christina). Frankenstein le masculinise derechef en y intégrant la seule chose qu’il lui importe de préserver : l’âme de Hans – il n’aurait de toute évidence jamais ressuscité Christina s’il n’avait eu besoin d’une enveloppe humaine où loger cette âme. Notre couple queer donne ainsi naissance à l’androgyne parfait.

Dans la monographie qu’il consacra au cinéaste (Terence Fisher, Manchester University Press, 2001), Peter Hutchings estime que le baron est moins antisocial dans Frankenstein créa la femme que dans les précédents films du cycle fisherien (Frankenstein s’est échappé, 1957, La Revanche de Frankenstein, The Revenge of Frankenstein,1958) : il ne tue personne de ses propres mains et se révèle moins agressif envers son entourage. L’observation n’est que partiellement vraie, car si Frankenstein manifeste moins ostensiblement son opposition à la société, ses visées subversives n’ont pas changé, et atteignent même un point culminant : l’annihilation de la notion de genre, concrétisée par sa nouvelle créature, Christina / Hans. Hutchings poursuit en signalant que le film témoigne du déclin de l’autorité masculine, puisque Christina échappe à son père / créateur, et refuse, dans la dernière scène, qu’il lui explique « qui elle est vraiment ». « Je le sais déjà », répond-elle avant de se jeter à l’eau. Elle parle alors avec sa propre voix – non celle de Hans, qui se substituait parfois à la sienne. Cette lecture féministe restreint là encore le propos du film, qui va bien au-delà d’un équilibre des rapports de sexes, puisqu’il rompt carrément la barrières des genres – ce en quoi il est Camp.

Une autre différence fondamentale d’avec les autres « Frankenstein » de la Hammer tient à ce que le baron s’éloigne du strict matérialisme qui caractérisait jusqu’alors ses expériences (greffe de cerveau) pour adopter une optique spiritualiste (transfert de l’âme). Frankenstein créa la femme est pourtant, de tous les films du cycle, celui qui s’attarde le plus sur les travaux en laboratoire, et sur la lourde machinerie qu’ils nécessitent. Nous voyons le baron et Hertz manœuvrer un appareillage contraignant, actionner de pesantes manettes, lutter contre les courts-circuits, tout ceci pour isoler une immatérielle boule de lumière flottante : l’âme du mort. Les efforts physiques et mécaniques déployés contrastent avec la nature étherique du résultat obtenu. Les recherches de Frankenstein prennent une coloration ésotérique inaccoutumée : il puise l’énergie de la roche pour fabriquer un champ de force, il se fait cryogéniser puis décongeler afin de vérifier que son âme n’a pas déserté son corps pendant la suspension de son métabolisme.

On songe aux expériences, aux frontières de la science et de la tradition, tentées par les savants nazis dont nous parlent Pauwels et Bergier dans « La Matin des magiciens » (1960). Le baron se rapproche ici furieusement du « réalisme magique » (mouvement contreculturel auquel le livre précité servit de manifeste) ; ce qui le motive est moins la création de la vie que la génération d’un surhomme, et les voies fort peu rationalistes qu’il emprunte à cette fin achèvent de le poser en précurseur de la mystique fasciste.

Le cycle frankensteinien fut pour Fisher l’espace dans lequel le moraliste victorien qu’il était remit en cause ses certitudes, de la même façon que, dans la sphère politique, certains réactionnaires glissèrent vers le fascisme. Il en résulte chez le cinéaste un rejet soudain des conventions, une ouverture sur l’utopie la plus fantaisiste qui, comme on l’a vu, croise le Camp – comme le Camp croisa le fascisme à l’orée de son avènement (Murnau, Fritz Lang), et parfois durant celui-ci (Leni Riefenstahl, et les cinéastes « officiels » du régime). Mais on notera aussi dans ce film plusieurs traces de kitsch qui, comme toujours, marquent la persistance du conservatisme : les décors rococos, l’image pieuse peinte sur le lit de Christina, les tenues folkloriques de cette dernière – situé dans une Europe de l’Est d’opérette, comme beaucoup de films Hammer, Frankenstein créa la femme est le plus proche, esthétiquement, du film de terroir allemand (Heimatfilm). Le Camp emporte néanmoins le morceau, lors de scènes aussi emblématiques que celles où notre transsexuel Christina aguiche ses victimes masculines avant de les assassiner, ou encore lorsqu’elle parle à la tête coupée de Hans avec la voix de ce dernier.

Après ce sommet, Fisher s’assagira notablement – du moins, dans le domaine qui nous intéresse –, et ses trois derniers films pour la Hammer s’achemineront vers une épure plastique et thématique assez impressionnante. On peut à la rigueur trouver une dimension Camp au sabbat de la secte des Vierges de Satan (The Devil Rides Out, 1968), avec ses adeptes gesticulants et son Diable mi-homme mi-bouc, mais les ultimes volets de la saga frankensteinienne (Le Retour de Frankenstein [Frankenstein must be Destroyed, 1969] et Frankenstein et le monstre de l’Enfer [Frankenstein and the monstre from Hell, 1972]) sont des œuvres très concertées, frôlant l’austérité pour le dernier. Le matérialisme y fait un retour en force, aboutissant même à un certain « mécanisme », sensible dans la façon dont Frankenstein, dans le dernier film, enchaîne les expériences avec une sorte de résignation stakhanoviste, totalement dépassionnée. Passée la phase idéaliste du fascisme, le baron s’enlise désormais dans la macabre routine des camps d'anéantissement (auxquels l’asile d’aliénés du film fait invinciblement penser) ; le Prométhée moderne, créateur de la vie, n’est plus qu’un pourvoyeur de la mort.

À suivre...

BONUS :

Bande-annonce des Maîtresses de Dracula, sur YouTube

Bande-annonce de Frankenstein créa la femme, sur YouTube

Ven 20 nov 2009

Aucun commentaire