LES TOILES ROSES

par BBJane Hudson

Fiche technique :

Avec : Beryl Reid, Susannah York, Coral Browne, Patricia Medina, Ronald Fraser, Hugh Paddick, Cyril Delavanti. Réalisation : Robert Aldrich. Scénario : Lukas Heller, d'après une pièce de Frank Marcus. Directeur de la photographie : Joseph Biroc (Metrocolor). Musique : Gerald Fried. Montage : Michael Luciano.

Durée : 138 mn. Disponible en VO, VOST et VF.

L'histoire :

Populaire actrice d’un soap opera télévisé, June Buckridge (Beryl Reid) est une quinquagénaire tempétueuse et alcoolique, dont la personnalité est à l’extrême opposé du personnage qu’elle incarne à l’écran, « Sister George », une nurse aimable et dévouée. June vit en couple avec Alice McNaught (Susannah York), de plusieurs années sa cadette. Le tempérament ingérable de l’actrice finit par irriter la chaîne qui l’emploie. Après une exhibition scandaleuse avec des nonnes qu’elle tente de trousser dans un taxi, June apprend que son personnage sera absent de la série durant quelque temps. Elle craint d’être virée, mais la lecture du scénario d’un futur épisode la rassure : « Sister George » n’est victime que d’une mauvaise grippe. Elle va fêter l’événement en compagnie d’Alice dans un bar lesbien, où elles convient Mme Croft (Coral Browne), l’une des exécutives du studio. Cette dernière ruine les espoirs de June en lui révélant que son renvoi est imminent, et que « Sister George » est appelée à mourir dans un accident de mobylette. Pour maigre consolation, la chaîne lui propose de prêter sa voix à une marionnette, la vache Clarabelle, dans une émission pour enfants. Découragée, June boit de plus en plus et multiplie les altercations avec Alice. La jeune femme tente de l’épauler dans un premier temps, mais finit par se lasser et succombe aux avances de Mme Croft. June les surprend en pleine étreinte et leur fait une scène. Alice décide de la quitter et part en compagnie de sa nouvelle protectrice. Abandonnée de tous, June s’introduit nuitamment sur le plateau de tournage et, après avoir détruit le cercueil de « Sister George », s’entraîne au rôle de la vache Clarabelle en poussant de longs meuglements de désespoir.

L'avis de BBJane Hudson :

Avec Faut-il tuer Sister George ?, Robert Aldrich franchit un pas décisif dans son exploration du Camp, qu’il associe pour la première fois, et sans détour, à l’homosexualité – en l’occurrence féminine. Cette approche, logique mais audacieuse pour l’époque, produisit son petit effet. Qu’elle déplût souverainement aux censeurs n’avait rien d’étonnant (aux États-Unis, le film fut amputé de sa longue scène d’amour saphique) ; qu’elle attisât l'ire de la communauté homosexuelle est en revanche beaucoup plus déplorable. À l’origine de ce rejet, perceptible aujourd’hui encore chez certains analystes gays du film, on trouve le souci récurrent et obsessionnel de la représentation des homosexuels à l’écran. Faut-il tuer tuer Sister George ? nous présente en effet un couple féminin composé d’une vieille butch (1) alcoolique, agressive et grossière, et d’une jeune femme faussement ingénue, quelque peu mythomane et volontiers aguicheuse. Ajoutez-y une troisième larronne, lesbienne refoulée, retorse et vampirique, et vous comprendrez pourquoi, au nom de la sacro-sainte représentation de l’homosexualité, le film d’Aldrich n’eut et n’a toujours pas bonne presse.

Faut-il tuer Sister George ? se soucie peu de plaire à la communauté homo. Il a bien mieux à faire : explorer les méandres de psychologies humaines. L’angélisme n’est pas son fort – et n’a jamais été celui de son réalisateur. Le fait que ses protagonistes soient des lesbiennes devait-il infléchir les options d’un auteur dont tout l’œuvre s’attache à révéler le monstre tapi en chaque être humain, et la part d’humanité que tout monstre recèle ? La réponse avancée par les tenants de la « politique de représentation » est un oui indigné, si l’on en juge par leur réception de ce film – et de dizaines d’autres par la suite, comme Cruising (William Friedkin, 1980), Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992), ou Bound (Andy & Lana Wachowski, 1996).

On ne dira jamais assez (on le dit d'ailleurs peu) à quel point les approches critiques ou théoriques d’ouvrages fondateurs comme The Celluloid Closet de Vito Russo ou Screening the sexes de Parker Tyler, ont pu fausser les perspectives d’appréciation des films, en imposant pour critère de valeur essentiel la notion de respectabilité de l’image des gays. Ce qui me frappe dans une telle position, c’est le narcissisme qu’elle exprime. Elle peut se résumer en une injonction : « Brossez-nous dans le sens du poil, ou nous vous dénierons tout crédit. » Qu’un gay soit, à l’écran, possédé d’un vice un peu trop voyant, ou que certains de ses traits recoupe une vision considérée comme clichéique (efféminement ou libido exacerbée, par exemple), et c’est aussitôt le haro. Non seulement cette attitude favorise le simplisme psychologique, mais elle promeut une production lénifiante, univoque et pas moins stéréotypique que celle du cinéma hétérocentriste. C’est toute une machinerie idéologique qui s’ébroue alors, et aboutit soit à des œuvres d’un militantisme à crever d’ennui, soit à des plaidoyers intégrationnistes d’une mièvrerie béate (Philadelphia [Jonathan Demme, 1993], Comme tout le monde [Pierre-Paul Renders, 2006]), soit à des love stories d’une vacuité suffocante, qui constituent un fort pourcentage du cinéma gay indépendant et des séries télévisées à destination des homosexuels.

Comme l’écrit Ellis Hanson dans son enthousiasmante introduction à l’anthologie d’essais queers, Out Takes (Duke University Press, 1999) : « Le cachet d’approbation gay et lesbien est souvent apposé sur des films politiquement impeccables, mais visuellement et sexuellement balbutiants. » Pour obtenir ce sceau, il convient que l’œuvre offre une représentation valide de l’homosexuel – mais quelle est la vérité de l’homosexualité ?... sur quels repères infaillibles se base-t-on pour décider de la justesse de sa représentation ?... et la justesse d’une représentation doit-elle forcément aboutir à du bon cinéma ?...

Bien que se réclamant du réalisme, une telle politique, dans son intransigeance, sa volonté de réduire un type de sexualité à un profil déterminé, donc sa méfiance envers les contradictions propres à tout être humain, relève de la fantaisie pure. Et c’est au nom de ce réalisme illusoire qu’elle bannit le Camp, accusé de n’être qu’artifice et superficialité. Pourtant, la réflexion qu’il propose sur le jeu des apparences, la confusion des genres et la complexité de leurs représentations, constitue une démarche beaucoup plus intègre, puisque refusant tout manichéisme.

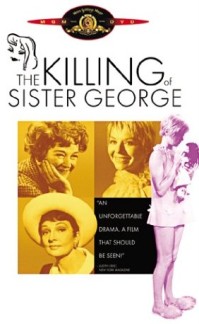

Beryl Reid entre deux proies

Beryl Reid entre deux proies

En ce sens, les aspects Camp de Faut-il tuer Sister George ? tiennent un rôle important dans l’authenticité du drame qu’il expose et des caractères qu’il développe. Sans l’outrance affectée par ses protagonistes, leurs accès de sincérité et d’abandon auraient une résonance moindre. Il eut d’ailleurs été difficile, et même stupide, d’évacuer le Camp d’un scénario où le monde du spectacle (ici, la télévision) et la notion de « jeu » ont une importance capitale – une importance non seulement égale au thème de l’homosexualité, mais consubstantielle à celui-ci.

Loin de porter un regard hostile sur le lesbianisme, comme il fut écrit, le film en offre une vision certes sans complaisance, mais non dépourvue de tendresse. Et loin d’être une apologie simpliste du Camp, il en use également pour en dénoncer les dérives.

June est une incarnation classique de la butch : forte en gueule, directive, habillée de tailleurs en tweed de coupe masculine, elle collectionne les étriers et les éperons. Elle se conforme à l’image que la société se fait d’une lesbienne – mais aussi que la communauté gay elle-même entretient. Parallèlement, elle est prisonnière d’une autre image, cette fois appliquée par l’industrie du spectacle : celle de son personnage, Sister George, aimable nurse ne vivant que pour aider son prochain. On perçoit très nettement que les excès de son comportement privé sont pour elle une manière de se désolidariser de ce rôle bêtifiant qui lui insupporte : pour s’affranchir d’une mascarade (celle de la gentillesse dégoulinante) elle en joue une autre (celle de l’agressivité butch). Écartelée entre le kitsch de Sister George et le Camp de Georgie-la-gouine, June est perpétuellement exposée à la perte de son identité propre. Une menace qui s’aggrave lorsqu’elle apprend que son personnage doit être supprimé de la série. Le titre original du film : The Killing of Sister George (L’Assassinat de Sister George) met l’accent sur ce danger : c’est au meurtre d’une part (fictive) d’elle-même que June est confrontée. Une fois George éliminée, que lui restera-t-il à jouer ? La butch Georgie – mais puisque celle-ci n’existe en grande partie qu’en réaction contre Sister George, ne risque-t-elle pas de se dissoudre aussi ?...

De son côté, Alice se complaît dans l’incarnation de la petite fille prolongée. Surnommée « Childie » par June (« Fillette », dans la VF), elle affectionne les nuisettes en mousseline, possède une encombrante collection de poupées, et minaude constamment. Elle est une sorte de « Baby Jane » avant l’âge (elle a trente-deux ans), à ceci près que son attitude ne découle pas d’une nostalgie de l’enfance, mais répond à une stratégie de séduction : elle estime qu’elle lui vaut l’attention des femmes mures, qui l’attirent.

Le couple repose sur cette répartition des rôles, et son quotidien est rythmé par des petits jeux sadomasochistes où June est la dominatrice et Alice la dominée. Si certains critiques voient de la « lesbophobie » dans ce portrait d’un couple féminin stéréotypique, c’est qu’ils oublient (ou ne veulent pas considérer le fait) que les deux femmes sont parfaitement conscientes d’incarner des clichés, et qu’elles s’en amusent. Elles baptisent leurs actes SM « Rituels » (« Tu as gâché le rituel ! », s’insurge June quand Alice fait semblant de se délecter du mégot de cigare que son amante lui demande de manger), et ne sont pas dupes des personnages qu’elle campent : June sait très bien que sa « fillette » n’en est plus une depuis longtemps, puisqu’elle l’a rencontrée lorsque celle-ci était une "fille-mère" ayant abandonné son enfant. De même, Alice est consciente de la fragilité de June, et ne se laisse pas impressionner par sa façade agressive et volontaire. Endosser sciemment l’apparence de stéréotypes n’est pas les approuver, mais peut devenir une manière de s’en distancier de façon ludique. S’offusquer d’une telle attitude (et du film) trahit un fond d’arbitraire et de puritanisme – « On ne plaisante pas avec l’homosexualité » –, le même puritanisme qui juge malséant de prendre plaisir aux représentations de « méchants gays » ou de « folles » à l’écran. Il serait bon de signaler que ces restrictions portent atteinte à l’un des droits fondamentaux de tout spectateur (gay ou non) : celui de varier ses sources d’amusement.

Si le Camp du film tient à l’état de représentation où se plaisent ses protagonistes, il n’interdit pas la peinture d’un amour sincère, et touchant. Dans L’Homosexualité au cinéma (La Musardine, 2007), Didier Roth-Bettoni, souvent partisan de la « politique de représentation », concède que « la relation George/Childie n’est jamais réduite à une liaison utilitaire », mais que, « au contraire, disputes, réconciliations, souvenirs communs, vrai respect de l’autre, évidente complicité – comme lorsqu’elles imitent Laurel et Hardy dans une boîte lesbienne – etc…, les caractérisent. »

C’est que le couple existe réellement ; il est même l’un des plus attachants que le cinéma nous ait offert en matière d’homosexualité. La raison en est simple, et tient précisément à ce qu’Aldrich s’est abstenu d’en offrir la vision idyllique que les gays auraient souhaitée. C’est la complexité du couple, son adoption et sa subversion Camp des stéréotypes, qui en font l’authenticité. Quel intérêt aurait-il présenté sans sa dialectique sadomasochiste qui fut tant décriée, sans son recours conflictuel aux clichés gay, sans le fond de perversité habitant June et Alice ? Nous aurions alors eu un couple lesbien sympathique et propret, qui, pour nous représenter sous un jour favorable (car inoffensif) au public hétéro et à nous-même, n’en serait pas moins aussi débilitant que les protagonistes d’un roman de Barbara Cartland. Au lieu de quoi, June et Alice vivent sous nos yeux une passion qui nous touche, et s’avèrent profondément vraies à travers leurs mensonges et leurs artifices.

De même que l’évocation d’un amour sincère, le Camp n’empêche nullement, comme je l’écrivais plus haut, sa propre remise en cause. Les meilleurs films Camp n’éludent jamais l’autocritique. Dans Faut-il tuer Sister George ? elle se profile dans la détérioration du couple June/Alice, victime non pas de son goût du Camp, mais de sa difficulté croissante à le gérer. Si leurs simulacres permettent aux deux femmes de supporter le poids des conventions qui les entourent, voire de les faire éclater, c’est elles-mêmes qu’ils détruiront lorsqu’elles ne les distingueront plus de leurs identités réelles. Ainsi, les vertus du Camp sont exposées dans la scène du tournage de la mort de Sister George : June transforme un moment lugubre et tendu en une explosion de rires, à laquelle le réalisateur de la série lui-même est contraint de céder. Plus tard, lors du dîner d’adieu organisé par les studios, les déclarations cinglantes de June désamorcent l’hypocrisie ambiante, et transmuent la vexation en un petit triomphe personnel. Mais lorsque, trop investie dans son numéro, elle le poursuit avec Alice qui souhaite lui parler à cœur ouvert de ses relations avec Mme Croft, son arme Camp se retourne contre elle : Alice lui tourne le dos, et se mure à son tour dans le simulacre de la « petite fille incomprise ». Les beaux moments de partage et de sincérité (la scène dans la boîte lesbienne, ou la nuit au cours de laquelle June, écrivant des fausses lettres de fans, est consolée par une Alice sensible à son chagrin), ces instants d’authentique communication deviennent impossibles dès lors que chacune s’absorbe dans sa pose, et la confond avec sa vraie nature. Ce qu’Aldrich et son scénariste Lukas Heller nous signifient là, c’est que le Camp sans humour ni distanciation peut être nuisible – il n’est d’ailleurs plus le Camp, mais une forme de schizophrénie.

Mme Croft, elle aussi experte en Camp (dans le registre de la sophistication et de l’hyperféminité), profitera de la situation pour conquérir Alice. Le trouble de la jeune femme, qui la fait se rétracter dans son image de « fillette », en font la partenaire idéale pour la mise en scène que Croft a concoctée. Elle y sera la « femme-femme » maternante (au lieu de la « femme-mec » personnifiée par June, et devenue trop rebutante), qui prendra la petite Alice sous son aile protectrice. Leur scène de séduction et d’amour, que Didier Roth-Bettoni estime « filmée avec une complaisance voyeuriste assez détestable », et honnie de nombre de lesbiennes, est une réussite à tout point de vue. Magnifiquement photographiée par Joseph Biroc, elle fige les deux actrices dans une pénombre ocreuse, où la palpitation des souffles annonce l’extase érotique : Alice et Mme Croft, tendues vers l’accomplissement du désir, composent un tableau vivant fortement codifié, une représentation expressionniste du triomphe de la perversité. La mise en scène est si habile que le spectateur s’y laisse prendre, et finit par oublier qu’en vérité, cette scène est exempte de perversité, et ne fait que décrire l’accomplissement d’un nouveau rituel amoureux par deux partenaires adultes et consentantes. Mme Croft prédatrice et Alice abusée n’existent que dans la mesure où elles se plaisent à endosser ces rôles. Considérer leur performance (et cette admirable séquence) comme dégradante (ou « lesbophobe »), c’est persister dans un jugement non seulement moraliste et rétrograde, mais bien peu avisé.

Signalons que Robert Aldrich déclara qu’en tournant Sister George, il espérait donner sa version personnelle de cet autre classique Camp qu’est le Eve de Joseph L. Mankiewicz. La pièce de théâtre de Frank Marcus lui parut une matière idéale pour concrétiser ce souhait, et il n’y apporta que peu de modifications. L’une d’elles lui fut néanmoins reprochée, et derechef attribuée à sa soi-disant misogynie : dans la pièce, Betty, l’amie de June, était une cartomancienne, non une prostituée. On se demande en quoi un tel changement s’avère infamant pour les femmes, sauf d’estimer que l’exploitation de la crédulité d’autrui est plus noble que le commerce du plaisir…

(1) : Butch : Femme affichant un aspect fortement masculinisé.