LES TOILES ROSES

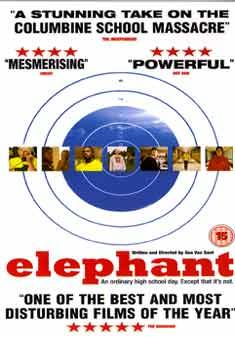

Fiche technique :

Avec Alex Frost, John Robinson, Elias McConnel, Eric Deulen, Jordan Taylor, Carrie Finklea, Nicole George, Brittany Mountain et Alicia Miles. Réalisation : Gus Van Sant. Scénario : Gus Van Sant. Directeur de la photographie : Harris Savides. Monteur : Gus Van Sant.

Durée : 81 mn. Disponible en VO et VOST.

Résumé :

En ce jour d'automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent leur temps entre cours, football, photographie, potins, etc. Pour chacun des élèves, le lycée représente une expérience différente, enrichissante ou amicale pour les uns, traumatisante, solitaire ou difficile pour les autres. Cette journée semble ordinaire, et pourtant le drame couve...

L’avis de Petit Ian :

Que les choses soient bien claires : non, non, dix fois non, Elephant n'évite pas les explications. Il a suffit que Gus Van Sant soutienne le contraire pour que l'ensemble de la critique en fasse la promotion (en France) ou la condamnation (aux États-Unis). Déjà à la sortie de Bully en 2001 (film de Larry Clark sur le meurtre d'un ado par deux de ses camarades), on a entendu dire que rien n'expliquait le crime. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Elephant raconte le même genre d'histoire, sauf qu'il n'y a pas une unique victime. Et, hélas !, Gugus reprend les mêmes causes que Larry (parents mi-absents mi-démissionnaires, jeux vidéo super offensifs), auxquelles il ajoute, ô rage !, d'autres raisons (le Grand Méchant Internet et l'exclusion d'au moins un des tueurs par ses camarades, le tout auréolé d'une référence au nazisme certainement pas anodine – même si sans influence directe, comme l’ont fait remarquer Les Cahiers du cinéma). Il faut avouer que sur ce coup-là, Gugus craint pas mal. D'autant que le film ressemble à la caricature parfaite des séries américaines (après tout, Elephant était d'abord destiné à la télé) : un bahut supergénial avec plein de couloirs où tout le monde se croise et se connaît (bon, ok, Barbie vient seulement d'apprendre que Ken a déjà une copine), avec un directeur sympatoche qui t'engueule à peine quand tu multiplies les retards – en fait ce n'est pas tellement grave car ici il n'y a presque pas de cours (pour être précis, Gugus n'en montre qu'un [en revanche, il y a des animations supercool, style une discussion sur la visibilité homo aussi plate que bien filmée]), avec des pétasses anorexiques (ouf ! l'humble Gugus a pensé à compatir avec l'unique thon du lycée. La pauvre, elle est victime aussi bien des élèves que des profs, sauf du documentaliste car, comme chacun sait, y a pas meilleure église que le CDI)... Bon, si on ne s'en tient qu'à ça, Elephant c'est pas génial, mais nous n'attendions pas de Gus Van Sant un scénario très fin (tiens d'ailleurs il n'y en avait pas, même si le générique se doit d'en mentionner l'auteur !), quand on sait à quel point sa filmo est inégale [Du bon côté : Mala Noche, Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho et Gerry ; de l'autre, déjà moins folichon : Even Cowgirls Get the Blues, Prête à tout, Will Hunting et À la recherche de Forrester ; entre les deux : Psycho] et comme son roman, Pink, est médiocre. Néanmoins, Gugus et le bon côté de sa filmo (surtout Mala Noche et My Own Private Idaho) sont essentiels dans l'épanouissement de la culture gay.

Ne conclure en aucun cas de sa maladresse qu'Elephant n'est qu'une balourdise. Le film de Gus Van Sant témoigne avant tout d'une maîtrise incroyable des techniques filmiques. Il n'est pas une seule séquence qui ne regorge d'effets visant à épaissir le mystère contextuel de ce fait divers déjà connu. Ainsi toute la banalité des situations est-elle ancrée dans une entreprise plastique extrêmement soignée. Depuis le début jusqu'à la fin (le film a été tourné dans l'ordre de l'histoire), Gus Van Sant prend le temps de travailler ses plans jusqu'à la perfection : le générique d'ouverture apparaît sur un ciel à éclairage variable accélérant le déroulement d'une journée (métaphore de l'événement, survenu aussi vite et naturellement que le passage du jour à la nuit). Le plus remarquable est de toute évidence la façon dont la caméra suit les personnages : toujours derrière eux (à qui la palme de la plus belle nuque ?), souvent à contre-jour, elle évolue dans les couloirs au balancement de leur pas (dommage pour les deux ralentis tape-à-l'œil), si bien que le spectateur a l'impression d'avancer dans le corps des personnages. Mais elle croise de nouvelles personnes qui sont autant de perspectives dramatiques (voir par exemple la séquence répétée où Eli photographie John, vue à travers trois regards successifs), et la caméra vogue, suit celui-ci, puis celui-là, fluidement, joliment. Elephant est une œuvre très courte mais au rythme lent, vrai. L'histoire s'étale sur deux jours au maximum, mais la chronologie est éclatée (on pense un peu à Mulholland Drive, autre événement cannois, autre prix de la mise en scène, autre projet télévisuel, autre montage décousu). Gus Van Sant présente de façon originale des banalités, il interpelle, il séduit, il envoûte, son film transporte parce qu'à la volonté contemplative est associée une transfiguration de l'ordinaire (clichés certes, mais démarche documentaire : les comédiens improvisent, n'usurpent pas leur identité [John s'appelle bien John], jouent ce qu'ils font quotidiennement [Elias est bien féru de photographie]).

On peut aussi considérer Elephant plus simplement. On peut encore ignorer qui sont JT Leroy et William Burroughs, crédités au générique, mais le casting de Gugus n'est pas sans trahir son (bon) goût pour les jeunes garçons (oui, bien sûr, John est magnifique, mais Elias l'est encore plus !) La scène où les deux tueurs se donnent leur premier baiser sous la douche est très touchante et filmée avec tant d'amour que la cruauté de la suite s'en trouve d'autant plus impressionnante. On déchante un peu en apprenant que Gugus a dû agiter deux cents dollars pour que les ados acceptent de s'embrasser mais, après tout, cela fait partie de leurs séduisantes manipulations. Car il faut les voir se trémousser devant la caméra, aguicher Gugus et le spectateur ! La pose que prend John pour la photo d'Eli en dit long sur leurs intentions ! Et quand on sait que ces ados sont les nouvelles images de marque des publicités américaines ! Quand en plus on voit les autoportraits d'Elias McConnell (sans chemise... pas sans pantalon) ! Ne nous cantonnons pas à leur seul charme physique : leur jeu est excellent, des plus naturels (bel exemple : la diction mignonne de John admettant qu'il est en train de pleurer). Esthétique, mise en scène, interprétation rattrapent-elles les clichés dans lesquels Gugus saute à pieds joints ? Que les choses soient bien claires : oui, oui, dix fois oui, Elephant est un chef d'œuvre !

L’avis de Matoo :

Après Ken Park, on essaie de voir dans Elephant une filiation quelconque ou bien un rapprochement quant aux thèmes abordés. En fait, Ken Park est un peu la version « cliché » et « concentrée » d’un Elephant, qui est le regard objectif et froid du documentaire. Ce film est une fiction plus qu’animée d’un souffle authentique, puisqu’il s’agit d’un épisode de la réalité. Elephant est le récit circonstancié à travers la narration de plusieurs protagonistes tout au long de cette fatale journée où la folie de Columbine a eu lieu.

La mise en scène nous donne à regarder le film comme un documentaire, comme l’émission Strip-tease, un simple exposé de séquences qui illustrent bout à bout une série d’événements. Mais là où Gus Van Sant va plus loin, c’est justement dans cette impression de récit froid d’une réalité objective qui est pourtant tout à fait réglé au cordeau pour livrer une telle impression globale. En effet, la manière dont les personnages ont été choisis et interprétés, le montage, la musique distillée tout au long du film et cette incursion dans l’intimité de l’école (un monde complexe de souffrance et d’initiation) sont gérés avec une minutie et une précision redoutables. Ainsi, le film déroule cette journée en empruntant le regard d’une poignée d’élèves (dont les deux tueurs), et nous dévoile les dessous de l’affaire en quelques regards, dialogues, plans, qui nous plongent dans un univers complexe. Car les tueurs ne sont pas deux êtres diaboliques et psychopathes par l’opération du saint-esprit, et tous les adolescents américains ne sont pas non plus les êtres névrosés et borderline de Ken Park ou Kids.

Les protagonistes ont l’air d’être un peu piochés au hasard, mais évidemment il n’en est rien. On suit les pérégrinations de chacun et on ressent les frustrations, les blocages, les humiliations et aussi leurs raisons de vivre et d’espérer, en définitive la démonstration même de la vie adolescente ici ou ailleurs. La différence résidant peut-être dans la manière dont l’éducation entre en jeu, aussi bien celle des parents que celle dispensée à l’école, ainsi que la façon dont on peut se procurer des armes – tout simplement. Certains moments sont filmés un peu à la manière de Jackie Brown, on suit les points de vue de différents personnages sur une même scène et dans un même intervalle de temps. Ce subtil effet met en abîme avec habileté les acteurs dans leur environnement, et souligne la tension qui grandit et un dénouement qu’on sent imminent.

La musique vient aussi souligner certaines scènes avec beaucoup de virtuosité et d’intensité. Le jeu de ces classiques de Beethoven rend certains instants surréalistes et créé une puissante émotion. La caméra glisse sur les personnages et ne tient pas à nous expliquer le fond des choses, simplement à montrer avec dextérité, la triste réalité. On sent que Gus Van Sant ne propose pas une explication complète et argumentée de cette journée, mais veut seulement faire partager les différentes hypothèses qu’on peut ébaucher à partir de ce film-témoin. Et surtout, comme on sait dès le début qu’on est dans une recopie d’un moment passé, on est encore plus sous le choc. Cette sobriété de traitement contribue d’ailleurs à renforcer cette impression de documentaire, et elle place parfois les spectateurs dans un état d’inertie et de prostration incroyable. À certains moments, on a le souffle coupé et dans la salle un même silence d’incompréhension et d’impéritie inonde littéralement l’atmosphère.

J’ai vraiment trouvé que c’était un excellent film, qui a déjà le mérite de raconter cette histoire avec et par les yeux des adolescents (qui sont excellents comédiens) à la fois victimes et bourreaux, proies et prédateurs. En outre, je me dis qu’une fiction qui relaterait ce genre d’événements aurait été considérée comme irréaliste et grossière, et certainement même censurée. Cela ne fait que plus entériner le malaise et faire réfléchir sur la manière dont on doit prendre en considération l’adolescence et ses souffrances, ainsi que la responsabilité de chacun face à ce genre d’actes qui échappent à toute raison humaine.

L'avis de Nachiketas Wignesan :

Gus Van Sant s’est expliqué sur le titre Elephant… Remake d’un film éponyme d’Alan Clarke puis référence philosophique à une parabole bouddhique où un groupe d’aveugles examine médusé un éléphant. Chaque aveugle a son idée propre de l’animal, mais aucun ne peut l’appréhender dans son ensemble. Pour Van Sant nous sommes ces aveugles, plutôt que de nous révéler une illusoire vérité il tente simplement de nous convaincre de cet état de fait. Apprenons à mieux voir !

Elephant revient sur un fait divers qui a traumatisé les USA, le massacre du lycée de Columbine, en donnant la parole aux victimes… Aussi combine-t-il plusieurs points de vue en suivant des élèves en longs plans-séquence dans les couloirs d’un lycée qui devient vite un labyrinthe. La mise en scène de Van Sant multiplie les entrées dans le film, refuse les coupes, efface la présence de la caméra. Elephant devient ballet lorsque l’on comprend que l’on assiste aux mêmes quelques minutes sous des angles et des point de vue différents.

Bowling for Columbine de Michael Moore proposait un coupable… Loin du documentaire militant, Gus Van Sant joue avec des clichés auxquels il redonne vie dans un lycée fantôme. Point de travail moral, d’explication ou de jugement. Il offre avant tout du plaisir cinématographique.

Mais pourquoi alors que l’on espèrerait compassion, pleurs et cours de morale ? Il rappelle simplement que les enfants morts étaient des êtres humains… qu’il transforme en un seul regard grâce aux répétitions des actions. Nous sommes au centre du film. Ainsi il n’y a pas d’acteur principal ou secondaire dans Elephant. Van Sant nous transforme en élève-fantôme, revenu suivre le cours de sa vie. Nous incarnons une autre dimension du titre : la mémoire. Parler de pachyderme c’est aussi évoquer sa légendaire mémoire : Elephant capte un moment passé, une trace de réalité, une portion de vie : une dimension parallèle.

Elias « shoote » des photos dans un parc. Il capture des moments de vérité, il fige le temps… rapproche un couple de la mort ! Nous n’avons jamais le point de vue de l’appareil photo. Van Sant met en parallèle l’acte de prendre en photo et de tuer (to shoot en anglais).

Plan fixe de footballeurs (au ralenti) à l’entraînement au lycée qui courent dans tous les sens en habits de ville. C’est en quelque sorte la représentation photographique qui nous été volée plus tôt. La panique finale est déjà présente. Un des jeunes joueurs, vient chercher au pied de la caméra un sweater rouge arborant une croix blanche et l’inscription Lifeguard (« sauveteur » en anglais) et l’enfile. La caméra s’anime alors, le suit et pénètre dans le lycée en un long plan-séquence. La croix au centre du plan associe le point de vue de la caméra à l’idée de vie (elle redonne vie l’instant du film aux fantômes du lycée), avant qu’il ne devienne la cible du jeu vidéo ou le fusil d’assaut des tueurs… Quand le porteur de la croix (symbole christique) est tué dans la chambre froide, le film s’arrête net. Les travellings d’accompagnement prennent sens : ce sont des fils de vie et chaque coupe du montage nous rapproche de la fin fatale du film.

On pense suivre les parcours de John, Elias puis Michelle mais en fait ils ne font qu’un (la trinité ?)… Ils sont déjà un peu morts. Elephant propose sous leurs trois points de vue différents une scène centrale où Elias prend en photo John qui se donne une claque sur la fesse et Michelle court. Là encore Gus Van Sant figure ce qui parait immontrable : l’horreur du massacre qu’il présentera de manière elliptique par la suite. La claque sur la fesse au moment du déclic fait office de coup de feu et la course de Michelle de panique…

La représentation artistique tue un peu plus… Elias le chasseur d’images examine son « gibier » dans la chambre noire où il développe des photos. Après un très long noir qui évoque la dangerosité qui opère dans la chambre noire, Elias admire ses prise de la journée… là encore elles ne nous sont pas offertes mais on les devine par transparence. La photo du couple remplace son visage ! Il s’agit d’art : le portrait est toujours une représentation de soi.

Eric et Alex, les tueurs, apparaissent en cours de physique sur l’électron… ils rêvent de devenir les électrons qui s’agitent dans les tubes cathodiques. Ils s’absorbent devant des jeux vidéo shoot’em up ou contemplent des écrans de TV tout aussi violents… Mais l’image devient miroir car ils en sont simples spectateurs… Ils transformeront le lycée en champ de bataille et intègreront leur jeu vidéo : ils ne sont plus que le bout d’un fusil, une cible.

Dernier plan (en guise de conclusion) : le même cadre que le premier plan du film mais cette fois le ciel est vide (Dieu existe-t-il ?). Les fils ténus ont disparu : quelque chose d’infime à changé… Le fil de la vie a été coupé.

Pour plus d’informations :

Quand on aime Bergman et qu’on apprécie Visconti, la simplicité didactique de Gus Van Sant a peu de chance de plaire. Quand on est habitué à être guidé par l’artiste à travers un système de symboles vers un sens, on est pour le moins abasourdi par cette leçon de morale scolaire (c’est le cas de le dire) que nous administre dans son film Gus Van Sant. D’autant plus que, contrairement à ce qu’en dit le réalisateur (qui visiblement aime jouer avec le public, mais est-ce vraiment opportun ?) les réponses et les explications sont livrées dans le film et prêtes à être consommées, alors qu’on a eu à peine le temps de se poser les questions. Absence de lien entre les parents et les enfants (scène avec les pancakes, par exemple), influence des jeux vidéo, influence de l’idéologie néonazie (IIIe Reich à la télé), anonymat et solitude au lycée (nombreuses indications), homosexualité refoulée (scène de la douche),... Est-ce que vous avez appris quelque chose que vous ne connaissiez pas, est-ce que cela vous a conduit à vous poser des questions que vous ne vous êtes jamais posées avant ? Je voudrais espérer que oui, ce qui signifierait que l’artiste n’avait pas travaillé inutilement, mais, hélas, ce n’est pas mon cas.

J’ai trouvé de plus la scène de la douche un peu agaçante : ce n’est pas vrai qu’elle signifie « seulement » que les garçons y consomment leur première expérience sexuelle. A notre époque où les rôles dans le monde du sexe sont si bien connus, on ne met pas deux mecs ensemble sous la douche juste pour ça, en tout cas pas dans un film aussi didactique que celui-là. Le seul enseignement que j’en tire, c’est un lien entre l’homosexualité et le cloisonnement humain qu’établit visiblement le réalisateur. On espère en tout cas qu’il ne veut pas insister sur le lien entre l’homosexualité et le fachisme, sujet longuement débattu, mais dans un cadre plus adapté pour ce genre de discussion.

Il faut néanmoins lui dire merci d’avoir d’une façon assez pédagogique indiqué les jeux vidéo comme un des responsables de cette tragédie. Sauf erreur de ma part, c’est la première fois que dans un film à large diffusion, on montre aussi clairement l’influence néfaste de ce monde “ virtuel ”, où on tue, égorge, massacre, sans en faire d’états d’âme, sans âme précisément. Merci de nous avoir montré que ce monde est virtuel jusqu’au jour où, comme à Columbine, il devient réel. C’est étonnant qu’on se fasse des soucis à cause des OGM dont on ne sait pas quels peuvent être les conséquences à long terme, mais qu’en revanche, on laisse nos enfants tabasser “ virtuellement ” à longueur de journée les humains sans se poser sérieusement la même question. Mais pourquoi Gus Van Sant s’arrête-t-il aux jeux vidéo ? Il aurait mieux fait, au lieu de nous montrer des nazis à la télé dont la responsabilité dans les tueries à répétition qui secouent l’Amérique est loin d’être prouvée, il aurait mieux fait de pointer du doigt la production cinématographique de masse générée par ses confrères américains, elle a sûrement une part de responsabilité à prendre dans cette tragédie.

Côté cinématographique le réalisateur s’en est mieux sorti. Gus Van Sant a trouvé un moyen adapté pour nous montrer ce monde de la solitude qu’est le monde d’un lycéen américain. Certes, tous les lycéens américains ne sont pas aussi déséspérément solitaires que certains de ses héros (il en montre d’ailleurs quelques uns qui ne le sont pas), mais l’insistance avec laquelle la caméra suit le parcours de chacun, mérite d’être saluée. Ce travelling interminable est utilisé à bon escient et colle vraiment bien à ce que veut nous dire le réalisateur, à savoir que les chemins de ces adolescents ne se croisent que de façon superficielle et qu’ils sont emmurés dans leur monde, malgré les apprences. Chez Gus Van Sant, il ne s’agit pas simplement d’un tour de force, comme dans l’un des derniers films d’Alexandre Sokourov (l’Arche russe).

L’utilisation subversive de la sublime musique de Beethoven est aussi très réussie. Il a fallu en effet trouver une musique qui par sa beauté soit aussi en contraste avec ce qui suivra, pour faire ressortir combien la culture “ classique ” reste impuissante face à notre culture de zapping : une hôte mal accueillie, une étrangère qu’on vous impose et que vous acceptez parce qu’il “ le faut ”, mais que vous n’aimez pas et dont vous désirez en secret vous débarasser le plus vite possible. C’est vite fait : on ferme le piano et on passe au jeu vidéo, passage si brusque qu’il est impossible de ne pas en sentir la singularité. La beauté et la création demandent en effet des efforts, pourquoi en faire, alors qu’il y a une solution de facilité, qui est aussi celle de la destruction ?

Malgré ces quelques réussites, mes réserves sont grandes. Je me permettrai donc de ne pas être d’accord avec les critiques exaltés qui encensent cette oeuvre qui rend, disent-ils, inutile, tout autre discours. La violence n’est pas loin des représentations mentales, elle en est une elle-même avant d’être un acte. Se poser la question sur les moyens d’arracher ou, soyons plus prudent, d’évincer cette représentation de notre esprit est à mon avis plus pertinent que de donner des réponses trop hatives ou trop catégoriques ou trop à la mode.

Et la dernière réserve : le cinéma, surtout le cinéma américain contemporain est devenu une grosse machine à sous, c’est archiconnu. Je me demande dans quelle mesure un artiste sujet à la pression du marché est capable de faire une oeuvre honnête sur une question aussi sérieuse et délicate, à la fois. Je pense aussi qu’il faut être profondément concerné par un thème aussi vital, si le mot est permis par rapport à l’histoire traitée, pour pouvoir l’aborder. Est-ce que la tragédie de Columbine est une grande préoccupation de Gus Van Sant ? Est-ce un moyen de faire une bonne recette ? Est-ce qu’on peut faire les deux en même temps ? Laissons Gus Van Sant répondre à cette question qu’un artiste digne de ce nom devrait se poser.