LES TOILES ROSES

par BBJane Hudson

(3/11/1938 - 15/12/2010)

[Ce billet a été publié sur le blog De BBJane alias Pascal Françaix le 16/12/2010]

Jean Rollin n'est pas mort. La mort est un concept auquel il n'adhéra jamais. Tout au plus, l'on disparaît. L'on

disparaît pour s'immerger enfin dans notre imaginaire, tissé de souvenirs recomposés...

Votre imaginaire est médiocre, trivial, anémié ? Bienvenue en Enfer !... Vous n'avez jamais su rêver, ni n'avez

tenté de lutter contre la sclérose du réel ? Le Purgatoire sera votre lot... Vous êtes riche d'un univers onirique et créatif ouvert à tous les impossibles ? Il n'est pas d'autre Paradis ; vous

vous l'êtes forgé, pénétrez-y sans crainte...

Telle était sa philosophie, sa conception de l'issue dite "fatale", qui ne l'est qu'aux esprits rabougris, stériles,

terre à terre. Aux âmes pleutres. L'homme est la somme de ses fictions, et c'est en elles qu'il s'absorbe, au terme de son parcours terrestre.

« Ce sont les morts qui rêvent des vivants, pas l'inverse. »

Aujourd'hui plus que jamais, je me sens un rêve de Jean.

Jean Rollin a disparu, s'est éclipsé comme le cinéaste Michel Jean, héros inaccessible de son avant-dernier film,

La Nuit des horloges. La nouvelle ne m'a pas surpris.

Depuis plusieurs semaines, ses amis le savaient hospitalisé, et au plus mal. Depuis une quinzaine d'années, la maladie ne lui laissait guère de répit, sans pour autant altérer sa puissance

créatrice, son irrépressible besoin de donner corps, encre et pellicule, à l'univers qu'il portait. Farouche adversaire de l'informatique, il s'offrit un ordinateur portable afin de pouvoir

écrire sur son lit d'hôpital, durant ses interminables séances de dialyse. Il dirigea une partie des Deux orphelines vampires depuis une civière, entre deux séjours à l'hosto. Sa santé s'était vaguement améliorée au cours des années 2000, sans

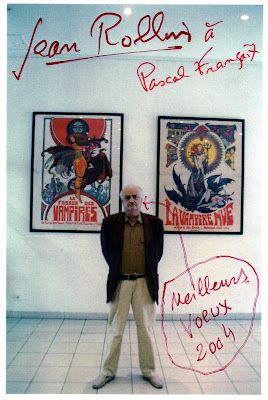

jamais retrouver le beau fixe, mais assez pour lui permettre de participer aux hommages qui lui étaient rendus à l'étranger, et, bien tardivement, en France. Assez pour qu'il puisse enrichir sa

production littéraire de dizaines de textes, romans et nouvelles, et pour qu'il réalise deux films, sans aide financière notable, sans soutien critique, presque à l'arraché, à la sueur de sa

foi...

Cet homme dont l'œuvre a transfiguré (le mot n'est pas trop fort) et nourri mon adolescence, dont l'amitié fut l'une de mes plus grandes fiertés, dont le soutien m'a permis d'accéder au rêve (bien fallacieux) de tout aspirant écrivain : être édité ; cet homme d'une fidélité exigeante à ses passions, ses convictions, et ses amitiés, restera l'un des êtres à la fois les plus singuliers et les plus "évidents" qu'il m'ait été donné de côtoyer.

Je veux lui rendre hommage aujourd'hui, de la façon la plus simple et spontanée possible -- la seule dont je me sente capable à cette heure -- : en notant quelques souvenirs par bribes, en paragraphes épars, sans souci de littérature. Et en observant, pour une fois, l'un des principes qui lui étaient chers et auquel je n'ai jamais su m'astreindre : se fier au premier jet, ne pas trop se relire, ne pas s'autoriser de "repentirs".

Février 1985 : Fan inconditionnel du cinéma de Jean Rollin, que j'ai découvert grâce à la vidéo (quelques cassettes poussiéreuses dénichées dans l'arrière-boutique d'un vidéo-club de Somain), je discute de ses films avec le libraire et critique de cinéma Norbert Moutier. Ce dernier s'étonne de ma connaissance d'un cinéaste dont on ne parle plus guère dans la presse, sinon pour railler ses travaux. « Je le connais, me dit Moutier, nous sommes amis. Je peux vous donner son adresse. » Je dois quitter Paris dans la soirée, mais je n'imagine pas de le faire sans avoir essayé de rencontrer cet homme dont les films me hantent depuis deux ans. La tentation est trop forte. Une heure plus tard, je sonne à sa porte, en me disant qu'il est bien incorrect de me pointer sans crier gare, et que je n'aurai pas volé de me faire rabrouer !... La porte s'ouvre, et le maître des lieux apparaît, plus grand que je ne l'imaginais, plus souriant que je n'osais l'espérer.

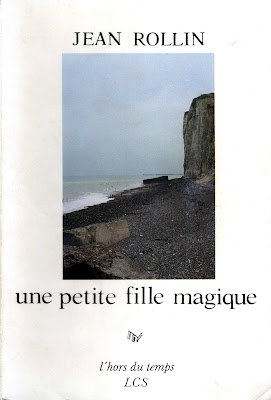

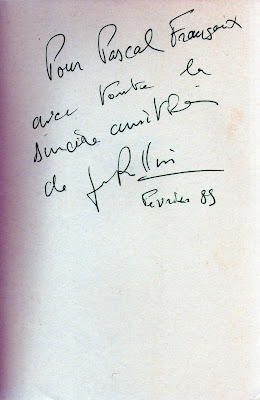

Comment me suis-je présenté à lui ?... Comme « un admirateur qui passait dans le quartier » ? Je ne m'en souviens plus, mais je n'oublierai jamais, en revanche, l'affabilité de son accueil, sa générosité et son étonnement. « À votre âge ?... Vous connaissez mes films ?... Vous avez entendu parler de moi ?... C'est tellement vieux, tout ça !... Je ne tourne plus désormais... J'écris... Tenez, voilà mon premier livre... » Il m'offre un exemplaire de son premier roman, Une Petite fille magique. Nous discutons une heure durant... de ses films, du fantastique, de littérature. Il pousse la gentillesse jusqu'à s'intéresser à mes "activités", mes "projets", mes "rêves d'avenir"... sans se douter qu'il concrétisera le plus cher d'entre eux neuf ans plus tard, et sans avoir conscience qu'il réalise à l'instant l'un de ceux qui me tenaient le plus à cœur : le rencontrer.

Au cours des trois années suivantes, son œuvre fera l'objet d'une redécouverte passionnée en Angleterre et surtout aux États-Unis, où il sera le premier des cinéastes européens du fantastique à obtenir le statut "culte".

La dédicace qui m'a fait réaliser aujourd'hui que notre

première rencontre datait de 1985, et non 87.

La dédicace qui m'a fait réaliser aujourd'hui que notre

première rencontre datait de 1985, et non 87.FANZINE : « Je veux vous consacrer tout un numéro de fanzine. Avec filmographie détaillée, analyses de vos films, interviews de vous et de vos collaborateurs. » Rien de tel n'avait été fait depuis plusieurs années, et Jean s'intéresse au projet. Il m'ouvre ses archives, me fait lire ses premiers scénarios jamais tournés, celui d'un film inachevé (L'Itinéraire marin, co-dialogué par Marguerite Duras), et un roman non publié. Il me file les coordonnées de ses acteurs, actrices, techniciens, complices de tous ses films. Durant trois ans, je ne quitte plus son univers. Chacun de mes séjours à Paris donne lieu à une rencontre avec l'un des membres de sa fidèle équipe, tous totalement dévoués aux projets de leur ami Jean, prêts à tout quitter à tout moment pour le rejoindre sur un tournage. Et justement, stimulé par la reconnaissance qui lui vient enfin de l'étranger, il se remet à tourner. Un moyen-métrage, Perdues dans New York. Il me fait découvrir le film sur la moviola, en plein montage aux vieux studios Pathé, en présence de Janette Kronegger, sa monteuse, qui jubile en assemblant ces bouts de pellicule insolemment oniriques...

Le fanzine ne verra jamais le jour. Il m'est alors impossible d'écrire sur Jean. Je suis trop habité par son univers, je manque du recul nécessaire, mon enthousiasme me garrotte, j'échoue à trouver les mots justes. Piteux, je lui annonce un jour que j'y renonce pour l'heure, qu'il est sans doute trop tôt. « Vous ne m'en voulez pas ?... » -- « Mais non ! Ce n'est pas grave. Rien n'est jamais perdu. Ça deviendra peut-être un livre un jour... »

VOUS : Il m'a fallu neuf ans pour me décider à lui dire "Tu". Cela s'est produit, je crois bien, lorsqu'il a publié mon premier livre. J'étais pourtant conscient que ce "vous" le gênait... J'ai dû faire un terrible effort. Mais ensuite, dans ma tête, je n'ai jamais cessé de le vouvoyer.

Louise d'Hour

Louise d'HourLOUISE D'HOUR : Je ne puis penser à Jean Rollin sans aussitôt songer à "sa famille", son équipe de tournage, ses amis, les "Rolliniens". Parmi eux, Louise d'Hour reste à mes yeux la plus emblématique.

Je veux la rencontrer, je la cherche à Paris, Jean n'a plus son adresse. Durant des mois, j'enquête en vain. Et un jour, Jean me téléphone : « J'ai l'adresse de Louise ! Tu sais quoi ? Elle vit près de chez toi !... » À Douai, où je me rends chaque semaine, à douze kilomètres de la ville où j'habite. Je la contacte sans retard, mais j'apprends par sa mère que Louise est... à Paris, où elle a conservé un studio à Montparnasse. C'est là que nous nous rencontrons une première fois, avant que Douai ne devienne notre lieu de rendez-vous familier. Louise d'Hour est, dans la vie comme à l'écran, un personnage Jean Rollin. Elle a connu une existence démentielle, fut l'une des grandes figures de Montparnasse dans les années 80. Un peu vampire, un peu sorcière, beaucoup médium, mais moins magicienne que magique. Le Fantastique est son quotidien. Sa vie est tout entière constituée de ces "intersignes" chers à Villiers de L'Isle-Adam.

Nous pénétrons dans la boutique d'un antiquaire douaisien ; la porte est reliée à un piano mécanique qui se met à jouer dès que quelqu'un entre. Je suis sidéré : dans Les Démoniaques de Jean Rollin, le personnage interprété par Louise meurt en s'effondrant sur le clavier de son piano, qui achève seul la mélodie qu'elle jouait. Chacune de nos rencontres est marquée par l'une de ces coïncidences rolliniennes. « C'est toujours comme ça, avec moi, me dit-elle. Que veux-tu, faut s'y faire... »

PÈRE LACHAISE : 1999 ou 2000, un jour d'automne : Voilà plusieurs mois, peut-être plus d'un an, que je n'ai pas pris de nouvelles de Jean. J'ai relu les premiers romans du cycle des Orphelines vampires avant de venir à Paris, il me manque, j'aimerais aller le saluer, mais je sais qu'il traverse une période difficile, que sa santé est à nouveau déclinante. Je me rends au cimetière du Père Lachaise, l'un de ses lieux favoris de la capitale, histoire de respirer quelques effluves rolliniennes. Dans une allée écartée, sur les sommets du cimetière, je distingue une silhouette qui me semble familière. Je m'approche et reconnais mon Jean, en arrêt devant un mausolée en ruine. « Tiens ! Tu es là ?... Eh bien ça, par exemple !... », me dit-il en souriant. Je prononce quelques mots sur le hasard qui fait rudement bien les choses, même dans les cimetières. « Surtout dans les cimetières ! me dit-il. Tu vois, ce mausolée, c'était la résidence d'un de mes amis, un type complètement excentrique et à demi clodo, que j'ai fait jouer dans mon premier film, Le Viol du vampire. Il vivait là, dans le caveau, avec un petit réchaud et des chats. Je pensais à lui hier, et j'ai voulu revoir sa maison. » Nous cheminons vers les allées principales, et je lui rappelle cette phrase qui m'a toujours ravi, extraite du Frisson des Vampires, concernant les cimetières : « C'est ici que ceux que l'on croit morts pratiquent le culte de la vie ; c'est ici que ceux que l'on croit vivants pratiquent le culte de la mort. » Il me regarde en biais et fronce les sourcils : « Tu te trompes ; la vraie phrase est : "C'est ici que ceux qui SE CROIENT vivants pratiquent le culte de la mort." » Je l'assure du contraire -- j'ai vu le film 30 fois, j'en connais les dialogues par cœur. Deux jours plus tard, il me téléphone : « J'ai revu le film, et tu avais raison. Mais maintenant, je préfère ma nouvelle version. Si tu dois citer cette phrase, emploie plutôt celle-là que l'originale. » Je lui ai obéi dans le livre que je lui ai consacré, où la phrase apparaît. J'informe aujourd'hui les puristes qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une révision...

PETITES FILLES ET PETITS GARÇONS : Jean ROLLIN n'aimait guère les petits garçons. Il ne jurait que par les petites filles. L'un de ses reproches favoris au sujet du dernier de mes romans qu'il publia, était que ses héros étaient deux garçonnets, et non pas deux gamines. « Tu devrais le réécrire en changeant leur sexe. Ce serait bien plus touchant avec des fillettes ! Tel quel, ça n'émeut pas... Pourquoi donc préfères-tu les amitiés entre garçons ? »

Je doute qu'il ait jamais rien su de mon homosexualité. Du moins n'en avons-nous jamais parlé. Il était trop fervent du lesbianisme...

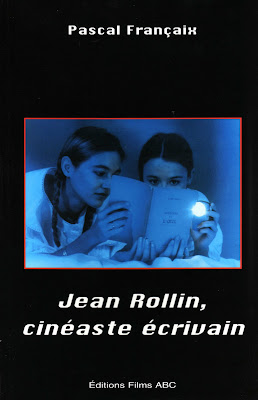

JEAN ROLLIN, CINÉASTE ÉCRIVAIN : La rédaction de ce livre m'apporta l'un de mes plus grands plaisirs d'écriture. Durant six mois, Jean et moi eûmes des échanges plus fréquents que jamais auparavant. Il m'avait demandé de l'écrire pour « qu'au moins, il existe un travail de fond sur mes films en France, que je puisse lire avant ma mort. » Pour la première fois, il s'étendit longuement, durant toute cette période, sur sa vie personnelle, son passé, ses souvenirs. Il me parla de Georges Bataille, l'amant de sa mère, qui s'occupa beaucoup de lui lorsqu'il était enfant ; de Maurice Blanchot, de Jacques Prévert, qu'il côtoyait régulièrement dans sa jeunesse. Toutes ces informations n'entraient pas dans le cadre du livre, qui est une analyse de son œuvre, non une biographie (il écrivit lui-même ses mémoires en 2008, sous le titre Moteur, coupez ! Mémoires d'un cinéaste singulier, aux édition é-dite) Peu avant que le manuscrit parte chez l'imprimeur, Jean me téléphona : « Je crois bien qu'il manque un chapitre. Tu n'as rien écrit sur le surréalisme ! Quand même ! Il faut ajouter quelque chose là-dessus ! On ne peut pas ignorer ça !... » Le surréalisme, à vrai dire, n'a jamais été mon dada, tel que théorisé, cadastré, dictatorisé par Breton. « Tu sais, Jean, si tu relis attentivement le manuscrit, tu verras qu'il n'est question que de ça. De ton surréalisme à toi, qui est autrement plus stimulant et riche de perspectives que celui des surréalistes attitrés... » Je crus l'entendre se gratter le crâne. « Oui, peut-être qu'on peut voir ça comme ça... Mais quand même ! Magritte ! Ernst ! Tous les peintres ! Dali ! Et Bunuel ! Ce sont mes influences ! Il faut toujours citer ses inspirateurs... Je vais t'écrire à ce sujet-là... »

Il m'écrivit. Longuement. Et je bénis mon oubli (ou ma réticence) qui me valut cette lettre de sa main -- qui, si je m'en étais inspiré point par point, aurait doublé le volume de l'ouvrage !

Vous pouvez commander ce livre en m'écrivant à

:

Vous pouvez commander ce livre en m'écrivant à

:bbjane@neuf.fr

DEUX ROSES BLANCHES : 1996, dans les bureaux de l'éditeur Florent Massot.

Nous sommes quelques auteurs publiés par Jean Rollin qui attendons sa venue avant de nous rendre au Salon du Livre de Paris. Nous avons appris il y a quelques mois qu'il est atteint d'une grave

maladie, et nous nous demandons dans quel état il nous apparaîtra. Il arrive, escorté par sa collaboratrice. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas bonne mine. Je ne sais pourquoi, nous

en venons à parler d'une célèbre photographie montrant deux enfants juifs, frère et sœur je crois, pendus par les nazis et entourés de leurs bourreaux hilares. L'histoire de ces enfants l'obsède.

Il dit vouloir écrire une nouvelle à leur sujet, inventer leur histoire, se raconter leur vie et, bien sûr, leurs aventures posthumes et fantomatiques. « Il

paraît, nous dit-il, qu'il existe une tombe où ces enfants ne reposent pas, mais que l'on peut fleurir de roses blanches. » La conversation

dévia, je ne sais comment, sur cette tradition de fleurir les tombes. « Quand je mourrai, dit Jean, ne m'en apportez

pas... Ou alors, si... Deux roses blanches, comme pour ces enfants-là... Rien que deux roses blanches... »

Cher Jean, elles seront là...

DERNIÈRE RENCONTRE : Je viens lui apporter la reproduction d'une vieille

affiche du théâtre du Grand Guignol, qui servira d'accessoire décoratif dans son prochain film, Le Masque de la Méduse. Nous discutons du tournage autour d'un verre de genièvre, qui lui est interdit mais dont il raffole, et dont, en conséquence, il

ne se prive pas. « Ça me fatigue, mais je suis heureux de tourner. On a des maquilleurs qui se débrouillent pas mal avec des bouts de ficelle. Le titre est un

hommage à mon ami Alain Petit et au fanzine qu'il écrivait dans les années 70... Et toi, tu écris en ce moment ? Tu travailles sur quoi ?... » Je lui parle de mon étude sur le cinéma

Camp qui m'occupe depuis deux ans ; il ne connait ni le terme ni le concept et me demande de les lui expliquer. « C'est excellent ! Tu crois que mes films sont

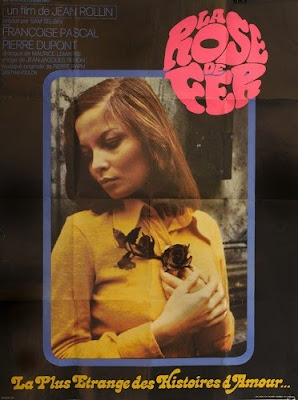

Camp ?... » Je lui réponds qu'ils peuvent entrer dans la catégorie, par certains aspects mineurs, mais qu'ils en sont globalement éloignés -- à l'exception du Frisson des vampires. « J'aime bien ce film, dit-il. Je trouve qu'il

vieillit pas trop mal, et puis Robiolles et Delahaye en font tellement des tonnes ! » C'est justement par le jeu de ces deux acteurs que, selon moi, le film s'apparente au Camp. Il me

demande ensuite si j'écris un roman, parce que « la fiction, ça c'est important ! » Je lui parle d'un livre en mal d'éditeur, dont l'héroïne est son

actrice fétiche, Louise d'Hour. « C'est bien ; ça va lui faire plaisir, à Louise... Tu devrais aller la voir, quelquefois... » Après trois heures

d'une conversation qui me semble avoir duré trois minutes, il me raccompagne à la porte, en maudissant sa démarche pesante et douloureuse. « Ça fait combien de

temps qu'on se connaît, dis-moi ? » -- « Je suis venu ici pour la première fois en 87. Ça fait donc 23 ans... » (Je rajeunissais notre amitié de deux ans, je m'en aperçois

aujourd'hui...) -- « Tant que ça !... Tu devais être bien jeune à l'époque ! Et moi, je marchais mieux que ça !... » Nous nous embrassons, il m'accompagne

jusqu'à l'ascenseur, et au moment où les portes coulissantes sont sur le point de se refermer, il me fait un petit salut de la main. « À bientôt ! », lui

dis-je.

Lui, dans un petit rire : « Oui, mais ne tarde pas !... »