LES TOILES ROSES

Fiche technique :

Avec Jorge Roman, Daniel Valenzuela, Jose Munoz, Daniel Sosa et Ana Maria Montalvo. Réalisation : Santiago Otheguy. Musique :

Vincent Artaud. Images : Paula Grandio. Son : Abel Tortorelli. Décor : Sergio Rud. Montage : Sebastian Sepulveda et Valeria Otheguy.

Durée : 85 mn. Disponible en VO et VOST.

Résumé :

Le delta du Paranà en Argentine est un labyrinthe de rivières et de ruisseaux, un monde sensuel et sauvage, où Alvaro (Jorge

Roman) mène une vie humble et solitaire. La pêche et la coupe des roseaux constituent son labeur quotidien. Son homosexualité et sa passion pour les livres font de lui un personnage à part

parmi les habitants frustres, traditionalistes et homophobes de cette région d'Argentine qui semble située hors du temps. Chaque jour, un bateau bus (La León) relie ce territoire mouvant sans

frontières définies à la ville. Il est piloté par El Turu (Daniel Valenzuela), un homme violent et autoritaire, le relais incontournable de toute communication entre les habitants, qui en

font un notable de cette communauté. El Turu voit la différence d'Alvaro comme une menace et est déterminé à le harceler parce que… secrètement, il le désire.

L’avis de Bernard Alapetite :

Au temps des formatages exacerbés, des séquelles et autres préquelles voici un film absolument singulier, d’abord par la

merveille de ses images, filmées par une caméra posée, en plans fixes et contemplatifs, aux cadrages au cordeau. La León est à la fois ambitieux, sans concession par sa forme, et

raisonnable par la longueur du film et la limitation du sujet, du nombre des personnages et du lieu dans lequel l’intrigue se déroule : un lieu vraisemblablement très bien connu par le

réalisateur et un sujet qui le touche probablement de très près. Modeste aussi par l’argument, l’affrontement psychologique tendu entre deux hommes totalement dissemblables, sur fond de

chicanes pour des coupes de bois ; peinture de l’engrenage de la violence quotidienne née de la frustration sexuelle qui passe beaucoup plus par le non dit, ces pesants regards signifiants,

par l’ellipse narrative et la grammaire cinématographique que par le dialogue dans ce monde de taiseux. Au-delà de la narration et de l’esthétique, Otheguy se sent un devoir de témoignage et

de vérité comme il l’explique : « J’ai du mal à comprendre comment au-delà de l’efficacité de la narration, certains cinéastes n’arrivent pas à voir qu’avec les implications dans

l’histoire, comment filmer un type qui coupe du roseau puisse poser problème. Tu vas laisser trace et document de ça, ça crée l’Histoire. C’est notre archéologie en train de se faire. Donc

quand les Américains montrent les Mexicains avec les grands chapeaux ou les Irakiens comme des terroristes, ils sont en train de créer l’Histoire, car finalement ces images font l’Histoire,

complètement opaque et fausse. Donc quand on parle d’engagé, je me sens engagé personnellement à essayer de ne pas en tout cas faire cela, et de laisser avec mes moyens, une trace, quelque

chose avec une visibilité qui soit la moins perturbée possible. »

On peut aussi penser que si Santiago Otheguy a choisi d’ancrer son récit dans le delta du Paranà, c’est que ce fleuve dans son pays jouit d’une aura de mystère, fleuve mythique déjà du temps des conquistadores. Les navires l’empruntaient pour acheminer l’or et l’argent du Nouveau Monde vers l’Europe.

Un peu de géographie : le Rio Paraná prend sa source au Brésil et descend vers l'Argentine jusqu'à rejoindre le Rio Uruguay.

Il devient alors, aux abords de Buenos Aires, le Rio de la Plata (Le Fleuve de l'Argent). Avec ses 220 Km de rive à rive, c'est le fleuve le plus large au monde. Lorsqu'il se déverse dans le

Rio de la Plata, le Paraná se divise en d'innombrables ramifications plus ou moins larges. Il forme alors le Delta du Paraná, véritable labyrinthe aquatique. Ce réseau complexe d'îles et

îlots inondables s'est constitué au cours des siècles grâce au dépôt incessant des sédiments charriés par les eaux du fleuve. Les sédiments s'accumulent régulièrement dans le Rio de la Plata,

provoquant une avancée permanente de ses îles sauvages vers le Sud, vers Buenos Aires. Le Delta avance d'environ 70 mètres par an. Au début du siècle, 30 000 personnes vivaient dans le Delta.

Ils ne sont plus que 3 000 à vivre dispersés sur ce territoire devenu proportionnellement immense. Ils s’appellent les Isleños (habitants de L'Île), forment une communauté refermée sur

elle-même, où tous les membres se connaissent entre eux et ont besoin les uns des autres pour survivre au quotidien. Le film raconte cet isolement, image par image, avec beaucoup de rigueur.

La plupart des Isleños, tel Alvaro, subsistent en récoltant les roseaux qui poussent abondamment sur les rives. Une fois séchés, ils servent à la fabrication de vanneries. On voit « le

vieux », père d’élection d’Alvaro, tresser un panier. Ils vivent aussi de la pêche et du bois des peupliers qu'ils coupent pour le revendre aux papeteries de la ville. C’est d’une

rivalité pour la coupe de ces arbres que va naître le drame entre les îliens et des étrangers au territoire, deuxième fil rouge du scénario.

Le bateau-bus est le seul lien avec le monde extérieur. De fait, les conducteurs comme El Turu de ces bateaux-bus sont donc des figures centrales et puissantes dans cette vie

communautaire.

Le film est tourné dans un beau noir et blanc bien contrasté, où néanmoins la gamme de gris n’est pas sacrifiée, en haute définition numérique. Le noir et blanc renforce l’impression d’être

hors du temps, d’autant que le spectateur possède peu de marqueurs temporels. Le bateau pourrait en faire office, mais la León avec son étrave perpendiculaire à l’eau peut aussi bien

naviguer il y a 60 ans qu’aujourd’hui. On aperçoit quelques télévisions et automobiles lors d’une incursion dans la ville la plus proche qui pourraient nous transporter à la fin des années

70, mais tout cela n’est que supputation, l’époque n’a que peu d’incidence sur le déroulement du drame mais cette incertitude chronologique renforce l’étrangeté du lieu et de cette histoire.

Le spectateur est par ailleurs troublé par l’inattendue architecture cubiste de la maison rongée par l’humidité qu’habite Alvaro. Par le choix du noir et blanc, le cinéaste rompt avec les

canons esthétiques du jour, comme par le choix de l’acteur qui interprète Alvaro que l’on peut admirer nu dans des plans évidents, une beauté loin des canons made in USA. Le rythme très lent

du filmage épouse le cours méandreux du fleuve. L’image rend palpable l’humidité et la touffeur de cette contrée qui rappelle un peu le bayou louisianais et nous fait nous souvenir de films

comme La Nuit du chasseur, Un Été en Louisiane... Curieusement, l’atmosphère lourde de ce lieu clos aux brumes rampantes évoque Simenon… La pesanteur de la frustration

sexuelle est la même que chez Tennessee Williams.

La caméra filme horizontalement, souvent louvoie au raz de l’eau et se pose quelques fois au plus près des corps, mais souvent comme à distance, pour leur laisser la liberté de vivre leur

triste quotidien. Elle nous fait entrer dans ce monde fermé, un peu à la manière d'un anthropologue. On se sent proche de ces êtres écrasés de solitude, isolement dont s’évade Alvaro par la

lecture. Il faut voir avec quelle tendresse il caresse les livres qu’il soigne... On est surpris lorsque l’on découvre qu’il répare les livres pour la bibliothèque de la petite ville. Cette

scène inopinée, mais bien introduite, est exemplaire de l’habileté qu’a Otheguy pour densifier ses deux rôles principaux, leur épaisseur étant pour beaucoup dans la réussite du film.

« Voilà, moi mon petit vieux dans mon histoire, je ne vais pas le sur découper avec 5 caméras dans 3 vues différentes. C’est un petit vieux, contemplatif etc. Je veux que les gens

rentrent dans ses rides, dans son regard, dans ses mains… » En deux phrases, le cinéaste dit tout sur sa manière de filmer.

Le mélange entre acteurs professionnels et habitants de la région est très réussi. On a pu déjà voir Jorge Roman (Alvaro) dans le film chilien Mon meilleur ennemi d’Alex Bouen et

dans Nordeste de Juan Solanas, quant à Daniel Valenzuela (El Turu), il s’est révélé dans L’Ours rouge d’Adrian Caetano.

Santiago Otheguy a fait ses étude de... musique en France, où il vit. El León est son premier long métrage ;

auparavant, il n’avait signé que quelques courts métrages dont un La Rampe avec Claude Jade, réalisé dans le cadre des scénarios contre la drogue. Quand on lit sa note d’intention

sur le cinéma, on ne peut que continuer à espérer en cet art et en ce nouveau cinéaste : « J’ai l’impression que les jeunes réalisateurs s’inhibent, s’autocensurent. Je pense qu’il

faut faire des films vraiment comme on le sent avec un langage qu’on pense approprié au sujet et qu’il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se voiler la face non plus, il y a de grands

sacrifices à faire, et dans le monde actuel, soit on se laisse porter par le consensus, et fatalement on traverse une vie de consommateur tranquille, soit toute autre action ou geste que l’on

voudra faire méritera un sacrifice. Il ne faut pas vouloir faire une carrière dans le cinéma en voulant absolument reproduire le langage des autres, mais aujourd’hui c’est comme ça, il faut

sacrifier quelque chose pour pouvoir sortir quelque chose. »

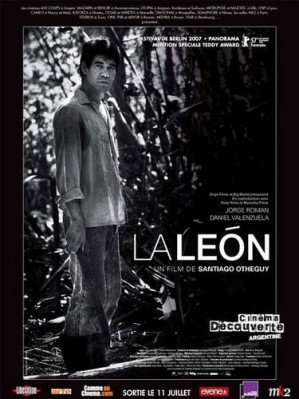

La León a été primé au Festival de Berlin

2007. Le film a reçu la Mention spéciale Teddy Award.

Un western aquatique où chaque plan, tous magnifiques et sensuels, est essentiel, images raffinées où les sexes mâles remplaceraient les colts.

L’avis de Chori :

Incontestablement « la » découverte ciné de mon séjour parisien.

Un film en noir et blanc, très horizontal, à la perfection plastique bluffante (certains de mes amis d'ailleurs lui reprochent cette volonté de

virtuosité...), bref, un objet filmique totalement fascinant, et ce dès la première image.

Un univers dense, touffu, étouffant qu'on n'appréhende que petit à petit (car on ne peut pas dire que le réalisateur joue la facilité en nous filant d'un seul coup et dès le début la carte du

lieu ou en parsemant sa narration de poteaux indicateurs explicatifs, bien au contraire, ici c'est la jungle, semble-t-il chuchoter, et

démerde-toi...) une histoire donc qui s'élabore en zigzags, se constitue, se perd et se reconstitue au fil des méandres que parcourent un

certain nombre d'embarcations, notamment un bateau, El Leon (celui qui donne son titre du film), dans un labyrinthe aquatique, insulaire,

foisonnant, mystérieux.

Dans ce paysage moite d'eau, de roseaux, de forêts, de marécages (nous sommes en Argentine, dans le delta du Paraná) vivent (survivent) des hommes, loin de tout, vies minuscules, précaires,

comme des îlots jetés ça et là au hasard sur le fleuve, et organisées en un monde clos, autonome (les Isleños), régi par ses propres règles,

(qu'on ne saisit pas forcément d'emblée), et dont le seul lien régulier avec l'extérieur, la terre ferme, le reste du pays, du continent (la réalité

?) est ce bateau, celui que pilote El Turu, qui fait la navette entre les deux.

L'autre protagoniste, aussi mutique que le premier est hâbleur, aussi introverti que l'autre est jovial (?), s'appelle Alvaro. Il coupe des roseaux, file occasionnellement un coup de main à

ceux qui bûcheronnent (et les mate un peu quand ils se baignent dans le fleuve ou quand ils font la sieste), et répare des livres de

bibliothèque, bref, nous est signalé comme encore plus singulier, au beau milieu de cette somme déjà de singularités ambulantes.

Oui c'est un puto, (un jeune homme sensible dans la rude langue locale). Et c'est entre

lui et El Turu, le pilote à grande gueule, que va se jouer une partie tendue et redoutable, un duel (qui hésite peut-être à devenir un duo ?), attraction/répulsion, chat et souris (mais qui

chasse qui ?) homo & hétéro... Mais on n'est ici ni dans La Meilleure façon de marcher, ni dans Le Droit du plus fort, encore moins dans Les Chansons d'amour ou La Cage aux Folles. À des kilomètres.

Car Otheguy, dont c'est, il faut le souligner, le premier long-métrage, a l'intelligence de ne pas faire de cet affrontement la pièce maîtresse, le mur porteur, du film, qui aurait alors

beaucoup perdu de son élégance radicale et vénéneuse. Il n'en fait qu'un des éléments dans le constat d'un combat beaucoup plus vaste, qu'il soit politique, social, ou racial. (Les

Isleños, premiers habitants des lieux, voient ainsi débarquer chez eux des immigrants, les Misioneros, qui veulent profiter aussi de leur maigres moyens de subsistance, ce que certains

exaltés vont percevoir comme une insupportable agression.) Aussi pauvre et malheureux soit-on, il s'en trouvera toujours un plus désemparé que vous sur l'échelle sociale, et certains auront

toujours, à tort ou pas, la trouille qu'un plus bas veuille grimper sur leur barreau et leur piquer leur place.

Le film débute juste après un suicide et se termine après un meurtre. Entre les deux aura coulé, au sens propre comme au sens figuré, beaucoup d'eau. (L'eau c'est la vie ?) Le format scope (celui habituel des westerns) constitue un cadre parfait pour la rectitude (rigueur ?) géométrique (mais pourtant

violemment poétique) de son écoulement, son caractère inéluctable. Horizontalité de l'élément liquide et verticalité de l'élément humain. Horizontalité du regard et verticalité des roseaux,

des arbres, des hommes. Horizontalité des embarcations qui glissent et verticalité des corps qui s'affrontent. Verticalité de la violence, verticalité du désir, horizontalité du rapport

sexuel, et, finalement, horizontalité de la mort. Tout ça retranscrit, je l'ai déjà dit, dans un noir et blanc sublime, qui radicalise

encore un récit où l'économie des mouvements de caméra (le réalisateur privilégie les longs plans fixes) s'allie à des cadrages à la rigueur (la vigueur) et à la beauté implacable(s), pour

évoquer cet univers foisonnant, mi-homme mi-bête, à la beauté vaguement inquiétante, mais aussi à la tristesse prégnante.

(J'ai pensé, à la fin, peut-être paraîtra-ce ici trivial, au clip de Tanita Tikaram Twist in my

sobriety, en sépia et blanc, qui évoquait un univers assez semblable. Longtemps je l'ai considéré comme le clip le plus triste du

monde.) Si La Leon n'est pas bavard, il est pourtant très sonore. Beaucoup de

bruissements, de chuintements, de craquements, (la bande-son est aussi extrêmement travaillée), entre le végétal malmené et l'animal aux aguets, entre l'inquiétude et la menace, entre la

caresse et le coup. Oui on est quelque part au milieu d'une jungle, perdu dans la forêt, on n'est sûr de rien, on avance à pas lents, aux aguets et rien de plus beau, de plus jouissif que

cette perte-là (on ne serait plus si loin, finalement, de la deuxième partie de Tropical malady, non ? Mais peut-être là m'égare-je).

Bon, encore une fois, (smiley rosissant), j'avoue (soyons honnête) m'être quand

même très intéressé au sous-texte gay... (même si l'auteur a dit et répété que ça ne

l'intéressait pas de faire un film homosexuel, et que d'ailleurs lui-même ne l'était même

pas !) En tout cas je peux vous dire que ça fonctionne, et bougrement ! Tout y est, les regards, les visages, les corps, (et même le sexe,

d'ailleurs... Si, si ! Et joliment impressionnant, avec ça), et les figures (de style) imposées des circonvolutions tortueuses de la séduction, (in)volontaire ou pas, d'autant plus efficace

(à mon sens) que les protagonistes en sont très (trop ?) humains (je veux dire « normaux »), oui, simplement, ordinaires, comme vous et moi (enfin, comme moi surtout).

Pour plus d’informations :