MARC ENDEWELD

RENCONTRE

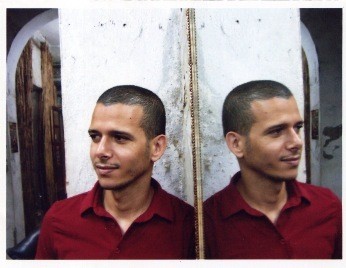

ABDELLAH TAÏA

(1/2)

Journaliste, Marc réalise des enquêtes et des reportages pour de

nombreux journaux sur des sujets aussi divers que la vie politique, l’économie, l’actualité sociale, les nouvelles technologies, les médias et leur économie, la lutte contre les discriminations

et la question des minorités...

Abdellah est écrivain. Et sûrement plus que cela depuis qu’il a affirmé publiquement, et à de

multiples reprises, son homosexualité, « réfléchie et installée au cœur des débats marocains ». À 36 ans, il est donc aujourd’hui un Marocain convaincu que « tout dans nos vies est

politique », et qu’un « autre rêve pour le Maroc est possible », comme il le souligne dans un ouvrage collectif, Lettres à un jeune Marocain, publié en octobre en France,

dans lequel il a rassemblé de grands auteurs marocains comme Tahar Ben Jelloun, Rachid O., Mohammed Hmoudane…

Dans l’introduction de cet ouvrage, le jeune

écrivain se réfère à la grande figure de Mehdi Ben Barka. Une évidence pour Abdellah, le « serviteur de dieu », Taïa, « l’obéissant », qui a désormais choisi la résistance, « parce

que j’ai toujours en moi cette colère du pauvre », confie-t-il au détour d’une phrase. L’homme cherche le regard de son interlocuteur, cherche à convaincre, à établir un dialogue, à ouvrir

un débat. Soucieux de choisir le bon mot, d’un coup, ses mains s’animent et lâchent un flot de paroles, précises, denses, à la hauteur de sa colère intérieure.

Notre rencontre date de l’été dernier. J’avais lu deux de ses ouvrages, L’armée du Salut, et

Mélancolie Arabe. Quelques semaines auparavant, j’avais consacré un petit article sur tetu.com à sa tribune, « L’homosexualité expliquée à ma

mère », publiée au printemps dernier dans l’hebdomadaire marocain Tel Quel. Il m’avait alors envoyé un mail pour me remercier, conclu par un « Salam chaleureux ».

Une rencontre forte, avec déjà le partage de ses doutes, espoirs, et combats. Pour Têtu, je

l’ai revu par la suite, il m’a accordé deux longs entretiens, de deux heures chacun. Un véritable cadeau. Je devais être à la hauteur de celui-ci. Ne pas déformer notre rencontre, conserver la

tension de ses propos, leur complexité et leur dureté à la fois. Au final, 20 000 signes ont été publiés, soit six pages, dans le n°149 de novembre 2009 (vous pouvez, encore pour deux jours,

l’acheter en kiosques).

Si je n’avais qu’une chose à retenir de ce flot de paroles, je retiendrai les mots suivants, car ils

ne vont plus de soi dans notre monde bousculé et incertain : « Je suis peut-être homosexuel, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas comprendre ce qui peut amener un jeune Marocain à ce

pire-là, à devenir islamiste, à choisir la mort plutôt que la vie. Je veux dire qu’être homosexuel n’est pas pour moi quelque chose de fashion, ou quelque chose qui fait de moi un traître à mon

pays ou à ma famille. Être homosexuel, c’est aussi quelque chose qui est dans la vie, ce n’est pas dans un ghetto. On dialogue avec la réalité, aussi intolérante soit-elle ».

Des paroles qui se conjuguent si bien à l’obsession d’Abdellah, cette responsabilité politique dont il

espère toujours être à la hauteur. Responsabilité : la sienne, la nôtre. Un mot qui a fini par devenir désuet dans notre démocratie médiatisée jusqu’à l’absurde. Mais un mot que personne ne

devrait oublier. Car se sentir responsable, c’est tenter de se tenir debout, fier, déterminé. Comme Abdellah. Même si ce n’est pas confortable.

Alors, pour Minorités, Abdellah a accepté de nous en livrer un peu plus. Pour aboutir à

l’interview de Têtu, j’avais en effet retranscris près de 80 000 signes. Un flot de paroles de cette teneur se tient de bout en bout. Voilà aujourd’hui de nouveaux passages de notre

rencontre de cette fin d’été 2009. Il ne vous reste plus qu’à imaginer son regard troublant, mêlant une certaine pudeur et l’espièglerie de son enfance. Mais aussi sa voix douce qui sait se faire

grave, tranchée. Et moi, je songe à cet autre cadeau : la naissance de notre amitié. Merci à toi Abdellah. Salam chaleureux.

Marc Endeweld : À travers tes dernières déclarations publiques, tu as toujours refusé

le rôle de victime que la société aimerait t’imposer…

Abdellah Taïa : Le fait d’écrire amène loin en soi, à l’intérieur, ou aux

origines, ou aux images d’avant. Je ne peux pas être vrai avec moi-même quand j’écris mes livres, et après faire comme si, prendre la pose de l’intellectuel qui n’est pas concerné par les

réalités du monde, les complexités et les contradictions de la société. En revanche, je faisais très attention de les dépasser, de ne pas tomber dans leur point de vue très étroit sur

l’homosexualité et l’homosexuel : efféminé, prostitué, passif… Je précisais que chacun avait une liberté de pratiquer ça, mais je n’étais ni l’efféminé, ni le prostitué, ni le passif, et c’est

peut-être ça qui a perturbé le plus. Ils ne s’attendaient pas à ce que l’homosexualité soit réfléchie et installée au cœur des débats marocains. Ceux qui me critiquaient disaient : est-ce qu’on a

réglé tous les problèmes du Maroc pour traiter la question des homosexuels ? Ce à quoi je répondais : mais les homosexuels payent des impôts et ils sont aussi bien dans la société que vous, et

ils ont aussi droit à la liberté de s’appartenir comme n’importe quel autre sujet marocain.

Pourquoi être revenu sur le sujet alors que tu avais déjà affirmé publiquement ton

homosexualité ? Pourquoi impliquer cette fois-ci ta famille ?

Ce que je suis aujourd’hui intellectuellement, les goûts artistiques, ma façon d’être, de voir… je le

dois beaucoup à mon grand frère Abdelkébir. Quand j’étais enfant, lui il était déjà très grand. Il y a 20 ans de différence entre nous. C’est lui qui avait les livres, qui avait les disques de

Dire Straits, de David Bowie, de la diva égyptienne Oum Kalsoum… Heureusement pour moi, il était là, dans la maison. Mon autre mon rêve était d’aller à Paris. Aujourd’hui il s’est marié, il a des

enfants, il a abandonné ses vieux rêves. Il n’y a plus de modèle dans ma famille pour mes neveux et nièces. Écrire, publier des livres, parler de moi, évoquer mon intimité, réinventer tout

ça dans la littérature, c’est aussi une responsabilité vis-à-vis de ces neveux et nièces. Je voudrais, c’est même mon ambition ultime, devenir l’Abdelkébir pour mes neveux et nièces. Il fallait

donc leur parler directement, leur expliquer les choses. Au Maroc, aujourd’hui encore, on ne nous explique rien, le pouvoir fait ce qu’il veut... Au Maroc, dès qu’on affirme une chose, elle est

niée. Tout est nié, en permanence.

Depuis 2006, je parle de mon homosexualité dans la presse marocaine, ouvertement. Mais jamais je ne

l’avais fait avec mes parents. Je n’éprouvais pas le besoin d’avoir une reconnaissance de leur part. Mais, en même temps, j’éprouvais une responsabilité envers eux, une fidélité. J’ai partagé

avec eux des années de pauvreté. J’ai avec eux la solidarité du ventre vide, et ça on ne l’oublie pas. Quoi qu’il arrive, même s’ils me trouvent bizarre, fou, pas comme eux, un monstre, moi je

sais qu’il y a ce lien du ventre vide entre nous. Je voulais un jour leur dire ça, leur dire cette continuité dans notre histoire familiale. Je suis parti de la maison, j’ai quitté ma mère, mais

ce n’est pas pour autant une trahison. La transgression, elle était déjà vécue avec eux, parmi eux. J’ai voulu leur dire : être homosexuel, écrire, parler d’eux et de moi… je ne le faisais pas

dans le but de les déshonorer, ou de leur faire du mal, bien au contraire… Je voudrais les faire entrer dans la littérature, ce sont eux qui m’inspirent.

Dans le cadre d’une fidélité familiale…

Une fidélité familiale, marocaine. Je ne voulais pas qu’on dise que je m’inspire de Gus Van Sant, de

Visconti, de Michel Foucault, de Pasolini… Échapper à ce reproche : « Tu t’es vendu à l’Occident en voulant être libre ». Je voulais, au contraire, montrer que ces valeurs existent chez

nous, a l’intérieur de chez nous, c’est juste qu’il y a une sorte d’omerta… Un silence infernal qui sclérose à la fois les vies, les âmes, le quotidien, les traditions, le pouvoir… En avril

dernier, trois mois avant les élections législatives, le ministre de l’Intérieur déclare, pour couper l’herbe sous les pieds des islamistes, que « la morale de la société marocaine nous préoccupe

», « la religion, c’est aussi un sujet pour nous ». Il n’a rien trouvé de mieux que de publier un communiqué pour dire que désormais l’État marocain allait protéger le citoyen marocain de tous

ceux qui attaquent sa morale, sa religion, ses valeurs, etc.

Et surtout ceux qui parlent d’homosexualité. J’ai estimé que ce communiqué m’était adressé

personnellement, pour me ramener à l’ordre, pour arrêter quelque chose qui a commencé au Maroc. Encore une fois, voilà comme le pouvoir réagit dans un pays qui essaye de s’en sortir, de se

regarder en face. Le pouvoir, au lieu d’accompagner le changement, fait plaisir aux islamistes. Aujourd’hui le citoyen arabe et musulman est malheureusement pris entre deux étaux, le pouvoir et

les islamistes. Le ministre a voulu également intimider les journalistes qui parlent d’homosexualité d’une manière plus sérieuse et qui essayent d’interroger la société par le prisme de

l’homosexualité. Je savais que les intellectuels marocains n’allaient jamais défendre l’homosexualité, parce que pour certains d’entre eux, évoquer ce sujet, parler d’Abdellah Taïa, c’est un

déshonneur. J’en ai conscience… Depuis toujours, je ne ressens pas le besoin d’avoir des soutiens pour lancer les choses… Je peux commencer seul… Je peux écrire, j’ai appris seul à le faire, et

je vais continuer à le faire. Je réponds au ministre. Et, presque malgré moi, je vais donc prolonger ce coming out qui n’en finit pas.

Mais, au lieu de m’adresser à un ministre directement qui n’aura aucune considération pour ce que

j’écris, j’ai préféré m’adresser à ma famille, à ma mère, ramener cette parole libre à l’origine, à ce cercle où le changement doit être initié, le cercle familial. Le pouvoir nous abandonne, la

religion est en train d’être vidée de son sens, qu’est-ce qui nous reste ? Il nous reste nous-mêmes. Je vais parler.

Mais comment l’homosexualité est devenue en quelques années un thème national au Maroc

?

Depuis dix ans à peu près, l’homosexualité est devenue une obsession marocaine. Cela se voit à travers

différents incidents et scandales… Comme l’outing d’un ministre en 2002, sans le nommer, mais tout le monde avait compris de qui il s’agissait… L’homosexualité est presque devenue un point de

rencontre entre plusieurs partis, entre plusieurs mouvements opposés. Il y a eu aussi cette affaire de Tétouan, ces jeunes homosexuels qui célébraient un anniversaire dans la vieille ville. Un

jeune homme hétérosexuel a voulu se joindre à eux, ils ont refusé de le laisser entrer. Il a alors a alerté la police qui a emmené tout le monde en prison. Cela a provoqué un scandale dans la

presse marocaine, mais, deux jours après, tout le monde a été libéré. Ces jeunes homosexuels ont eu beaucoup de problèmes car on a su qui ils étaient, et certains d’entre eux ont été obligés de

quitter le Maroc…

En 2006, il y a eu le fameux procès de l’étudiant homosexuel à l’Université de Fès. Des étudiants

islamistes l’ont convoqué en pleine nuit. Au cœur même de la cité universitaire, 200 étudiants islamistes ont jugé cet étudiant homosexuel et, une semaine des examens, ils l’ont exclu de

l’université. Pire, ils sont allés voir sa famille pour le dénoncer. Du jour au lendemain, ce jeune étudiant était interdit des examens, abandonné par les autorités marocaines, par l’université,

et rejeté par sa famille… Je vais peut-être écrire un jour une pièce de théâtre sur cet incident dramatique… On dirait presque « Le procès » de Kafka… Un procès qui montre comment la figure

de l’homosexuel est devenue importante ces dernières années au Maroc. Une figure a la fois reconnue et, en même temps à éliminer.

L’événement majeur autour de l’homosexualité au Maroc s’est produit en novembre 2007. Il s’agit du

faux « mariage homosexuel » à Ksar El-Kébir, une petite ville au nord du Maroc dont on n’entend jamais parler. Pendant la saison de pèlerinage d’un saint, des fidèles ont organisé un faux mariage

entre deux hommes. Tout le monde le sait, ce genre de traditions existe au Maroc depuis longtemps, cela fait partie d’une culture populaire que, moi personnellement, j’aime beaucoup… Sauf que

Ksar El-Kebir, comme d’autres villes marocaines, est devenue encore plus conservatrice qu’avant. Quelqu’un du parti islamiste est venu à la fête, ce faux mariage homosexuel, l’a filmé a

l’aide de son téléphone portable, et il a téléchargé ces images sur YouTube. La presse marocaine s’en est emparé, tout le monde est allé visionner ces images sur YouTube… Et le scandale a éclaté

dans tout le pays : « Les homosexuels se marient au Maroc ».

Pour moi, ce qui s’est passé à Ksar El-Kebir est l’équivalent marocain de Stonewall. Un scandale

tellement retentissant, couvert par toute la presse marocaine, sujet de toutes les discussions des Marocains pendant plus de deux semaines, même la télévision 2M lui a consacré une émission de

trois heures et en direct. Quelque chose d’historique s’est passé là, à l’intérieur du Maroc, entre Marocains et l’Occident n’y était pour rien. Une réflexion a commencé. Une existence de

l’homosexualité qu’on ne peut plus renier.

À partir d’un mal, le lynchage des participants à ce faux mariage homosexuel, quelque chose de positif

va venir… Et en effet, quelques jours après, le magazine Tel Quel a publié en couverture un manifeste pour plus de libertés individuelles et sexuelles, y compris pour les

homosexuels. Il a été signé par tout ce que le Maroc compte de vedettes de télé, de stars, d’écrivains, de journalistes importants…

En un temps record, un peu moins de dix ans, je constate que l’homosexualité est passée de « zamel »

(pédé passif) à « mathali » (mot neutre inventé, il y a trois ans pour designer en arabe un homosexuel), de l’anonymat à l’incarnation. On est passé de la honte, le sujet tabou qui n’existe pas,

à une émission télé qui ne parle que de ça pendant trois heures. C’est déjà en soi quelque chose de très important à relever, à dire et à redire.

Dans ce contexte-là, la visibilité est à la hauteur du silence du pouvoir

marocain…

Cette absence et ce silence interpellent, poussent à se poser mille questions… Cela révèle le grand

conservatisme des mouvements politiques marocains. Il n’y a pas de laïcité au Maroc, le pays est gouverné au nom de l’Islam, et il ne faut pas trop s’attendre à ce qu’il y ait une réaction

moderne pour soutenir ce combat. Je pense que beaucoup de gens le savent, et ils foncent, malgré tout. Le pouvoir ne nous soutient pas, la religion nous abandonne, la famille continue de nous

écraser, qu’est-ce qu’il nous reste ? Il nous reste nous-mêmes, hétérosexuels ou homosexuels.

L’homosexualité est entrée presque dans le programme politique des gens, pour se situer contre, pour

établir ce qu’ils ne veulent pas au Maroc. Mais, en même temps, l’existence même de ce débat contradictoire est quelque chose d’unique dans le monde arabe. Quelles que soient les motivations des

adversaires de cette cause, quel que soit le degré d’instrumentalisation de l’homosexualité, le simple fait que ça se passe aujourd’hui, dans un pays comme le Maroc, c’est un signe positif,

encourageant pour l’avenir.

Il y a eu des réactions extrêmement violentes après ton coming out, mais en même

temps…

Je vais au Maroc régulièrement, pour voir ma famille, des amis, participer à des colloques, donner des

conférences….

Donc ça participe d’un mouvement de démocratisation de la société

marocaine…

Oui. Mais ce mouvement est initié par la société civile… Malheureusement, il ne concerne pas tout le

monde. Il faut rappeler cette vérité : ce sont les valeurs islamistes qui gagnent du terrain aujourd’hui. Mais aussi rajouter que très souvent, dans l’histoire, des choses qu’on imagine

impossible finissent par arriver… L’histoire peut avancer à travers des coups inattendus.

Finalement, à travers ton affirmation homosexuelle, tu poses la question plus large des

libertés individuelles. Mais tu rappelles bien que ce combat des libertés individuelles est indissociable d’un combat pour plus de justice sociale…

Je n’ai jamais rêvé de devenir écrivain. L’écriture est arrivée comme une surprise heureuse. Et aussi

comme une évidence inattendue. Quand je pense aux livres qui m’ont marqué quand j’étais enfant et adolescent, deux s’imposent, ils viennent de mon grand frère : « Le Christ recrucifié » de Nikos

Kazantzaki, et « Le pain nu » de Mohamed Choukri. Ce qui réunit ces deux livres, c’est leur côté sulfureux. S’opposer par rapport à une tradition religieuse. Chrétienne dans le cas de Kazantzaki.

Et à toute une société marocaine qui jette ses enfants dans la rue dans les années 1940, à travers le livre de Mohamed Choukri, qui a introduit dans la littérature marocaine arabe la langue de la

rue, cette langue arabe impure, celle des putes qu’on ne reconnaissait pas. Lui, cet écrivain analphabète jusqu’à l’âge de 20 ans, il l’a fait, il a mélangé la langue de la honte avec l’autre,

cette langue sacrée, celle du Coran, l’arabe. Cela a produit un tel scandale, et le livre a été interdit immédiatement, jusqu’en 2002…

Cela ne l’a pas empêché de continuer à circuler sous le manteau. Je me rends compte que ces deux

livres m’ont nourri d’une façon inconsciente. Ils m’ont préparé à l’écriture, et donc à la résistance, et, à partir de là, à l’affirmation d’une individualité. Ce combat personnel a fini par

rejoindre les revendications d’une grande partie de la jeunesse marocaine d’aujourd’hui qui, même dans le silence, se reconnaît dans ce que je dis… Au Maroc, on en revient toujours à ça, à la fin

: la négation, le silence. La soumission.

Dans les familles notamment…

Il n’y a pas longtemps, je disais à ma sœur au téléphone que je préparais un livre sur la jeunesse

Marocaine abandonnée. Elle m’a répondu : « Mais de quoi tu parles ? La jeunesse n’est pas abandonnée chez nous… Tu exagères… ». C’est typique… Je sais que tous les Marocains ne se reconnaissent

pas dans ce combat…

Tu te places toujours dans une continuité, par exemple, en invoquant l’écrivain Mohamed

Choukri, ou la figure de ton grand frère Abdelkébir. Celle d’une responsabilité de liberté, d’insoumission, à l’égard des plus jeunes. Entre ton texte de 2007 intitulé « Il faut sauver la

jeunesse marocaine », ou le livre collectif « Lettres à un jeune Marocain », tu as toujours eu ce souci d’une jeunesse libérée…

J’ai toujours été scandalisé par l’égoïsme de mes professeurs, dans le sens où ils se contentaient de

faire leur leçon et de partir, et à aucun moment de mettre un lien entre ce qui nous était enseigné et la vie. Ils ne souciaient pas de ça, il y avait une sorte d’abandon, de la part de ceux qui

avaient une responsabilité de nous accompagner au-delà des cours. Et j’ai construit mon identité à la fois dans ce manque et dans cette colère. Aujourd’hui, je peux écrire et m’affirmer à travers

notamment l’homosexualité et investir des champs laissés vides par ces gens, les professeurs.

Les pères n’ont pas joué leur rôle, nous initier, nous aider, nous parler, mettre un lien. Or ce lien

n’existe pas… J’ai toujours eu l’impression que les intellectuels parlent souvent dans le vide et préfèrent plutôt parler de Platon, de Descartes, ou de Michel Foucault, plutôt que de parler des

tensions de la société marocaine, comme si ce qui se passait dans la réalité marocaine n’était pas digne d’intérêt. Comme si, nous, notre réalité, c’était le folklore. Je trouve que c’est une

trahison historique énorme. Non seulement on a été abandonnés par le pouvoir, mais on a été abandonnés par les intellectuels et, pire que cela, empêchés de porter un regard positif par rapport à

notre réalité qu’ils ont folklorisés. Ils nous ont folklorisés, ils nous ont vendu comme un produit touristique et ça c’est quelque chose qui me fait « bouillir » de colère encore

aujourd’hui.

En mai 2007, deux frères islamistes marocains à Casablanca voulaient se faire exploser dans des

cybercafés. Ils n’ont pas pu le faire. Tout le Maroc l’a su, la police les a poursuivis dans les rues de Casablanca, et le lendemain, comme ils ne savaient pas où se faire exploser, ils se sont

juste explosés eux-mêmes. Ils n’ont tué personne d’autre. On a un peu parlé de cet événement tragique au Maroc, en France à peine. Pour moi, c’était le comble de l’horreur, le comble de

l’abandon, et l’illustration que même dans la radicalité la plus absolue, la jeunesse marocaine est vouée a l’échec. Même quand il est dans le pire, le Marocain extrémiste n’arrive pas à

atteindre son but. Quand j’ai découvert cette histoire, j’ai été plus que bouleversé.

J’ai pleuré pendant des heures. Je me suis dit, ces gens, ces deux frères, c’est moi. Je suis

peut-être homosexuel, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas comprendre ce qui peut amener un jeune Marocain à ce pire-là, à devenir islamiste, à choisir la mort plutôt que la vie. Je veux

dire qu’être homosexuel n’est pas pour moi quelque chose de fashion, ou quelque chose qui fait de moi un traître à mon pays ou à ma famille. Être homosexuel, c’est aussi quelque chose

qui est dans la vie, c’est pas dans un ghetto. On dialogue avec la réalité, aussi intolérante soit elle. Quand j’ai appris cette histoire, je me suis dit : « Il faut faire quelque chose ». J’ai

donc écrit cette tribune intitulée « Il faut sauver la jeunesse marocaine ». Une version courte a été publiée dans Le Monde en mai 2007 et une version longue a été publiée dans le

magazine marocain Tel Quel.

En finissant cet article, j’ai compris qu’il fallait aller plus loin que ça, faire un document qui

reste, qui dépasse le temps et qui dépasse la mort de ces deux jeunes. Un livre. J’ai pensé au livre de Rainer Maria Rilke, « Lettres à un jeune poète ». Au départ, je voulais faire ce livre tout

seul, j’avais suffisamment d’éléments, d’histoires et de colère en moi pour écrire un livre qui s’adresse à toute la jeunesse marocaine. Puis, je me suis rendu compte ensuite qu’il y avait

d’autres voix très intéressantes au Maroc à qui on ne donne pas la possibilité de s’exprimer.

Au lieu de le faire tout seul, j’ai réuni autour de moi toutes ces voix qui, à leur manière, sont

aussi dans un combat et dans une résistance. Ce qui m’a amené à faire ce livre collectif, « Lettres à jeune marocain », qui a été distribué avec le magazine Tel Quel, grâce à l’aide

apportée par Pierre Bergé. 50 000 exemplaires ont été distribués gratuitement. Bientôt ce livre va être traduit en arabe… C’est ce dont je parlais tout à l’heure, aller jusqu’au bout de ma

liberté, au bout de ce que je peux faire, quand je sens que j’ai la possibilité de le faire. Je le fais parce que j’ai au fond de moi cette colère du pauvre, face aux riches, cet empêchement

d’advenir, d’être révélé, et cet écrasement perpétuel venant d’une classe dirigeante, d’une élite dirigeante qui ne s’intéresse qu’à son propre enrichissement et qui ne se rend pas compte qu’elle

est en train d’appauvrir doublement le Maroc.

Cette colère, je l’ai encore en moi, et plus j’écris, plus je me rends compte à quel point cette

colère est grande.

Première publication : Minorités

Interview reproduite avec l'aimable autorisation de Marc

Endeweld.

Tous droits réservés. Merci de ne pas reproduire sans

l'autorisation de l'auteur.

Toutes les photographies sont © les auteurs. Avec l'autorisation

d'Abdellah Taïa.

À

SUIVRE...

Commentaires