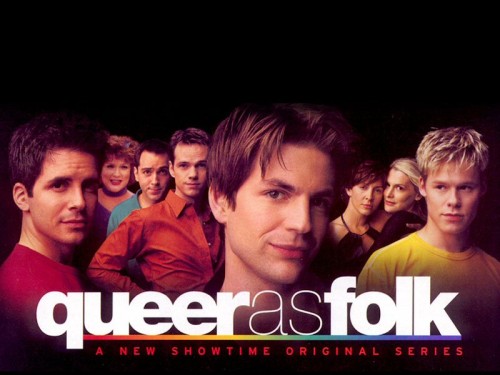

Fiche technique :

Avec Aidan Gillen, Craig Kelly, Charlie Hunnam, Denise Black et Jason

Merrells. Réalisé par Charles McDougall et sarah Harding.

Disponible en VO, VOST et VF.

Le dossier de Thierry Le Peut (Arrêt sur

Séries) :

Dire que Queer as Folk a soulevé un petit scandale avant même sa diffusion sur Channel Four, en Angleterre, est un

euphémisme. Deux ans plus tard, la tension est retombée : passée la surprise du premier épisode, délibérément « démonstratif », le feuilleton a réussi à convaincre même certains de

ses détracteurs. Aujourd'hui, s'il est inévitable que certains continuent de crier au scandale, de nombreux téléspectateurs, homos et hétéros, plébiscitent le programme revenu sur Channel

Four pour un nouvel épisode d’une heure trente. En France, c'est Canal+, la chaîne cryptée, qui a diffusé la télésuite, remontant les huit épisodes originaux en deux téléfilms de deux heures.

Une diffusion un peu confidentielle, sans doute, mais quelle autre chaîne nationale pouvait s'y coller ? En attendant qu’une chaîne hertzienne et non cryptée se décide à le diffuser (on peut

toujours attendre !), cet excellent feuilleton mérite bien un dossier. Let’s go... and see, folks !

Pour un grand amateur de séries US (comme moi), Queer as Folk est une bouffée d'air frais. Si la fiction de l'Oncle

Sam a su trouver un nouveau style depuis une bonne dizaine d'années (les puristes diront vingt en rappelant l'importance de Hill Street Blues dès 1980), elle n'a encore rien produit

d'aussi radical que ce 8 x 30', et ce ne sont pas les quelques baisers échangés par Ally et ses collègues de bureau qui contrediront ce constat. D'accord, Friends met en

scène (épisodiquement) un couple lesbien élevant un enfant « normalement » conçu, mais Queer as Folk va plus loin en montrant un couple lesbien élevant un enfant conçu...

avec un homosexuel. Qui plus est, les gays ne sont pas des personnages épisodiques mais les héros de Queer as Folk, qui refuse autant l'étiquette de « série documentaire »

que celle de « série à message » ou de programme socio-polémique. Écrit par un gay, produit et réalisé par des hétéros, joué par une distribution mêlant les différentes orientations

sexuelles mais dont les têtes d'affiche sont hétéros, Queer as Folk ressemble à un soap mais présente une histoire bouclée ; il paraît provocant mais suit finalement plusieurs

personnages dans un quotidien parfaitement crédible ; il a ému la critique mais enthousiasmé le public, qui en redemande. Bref, Queer as Folk est simplement un bon feuilleton, qui

permet à chacun de s'identifier à des personnages parfois sympathiques parfois dégueulasses mais somme toute attachants.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA VILLE

La Ville, c'est Manchester, une cité culturelle du Nord-ouest de l'Angleterre, siège du journal du parti libéral, le

Guardian, et décor de plusieurs séries anglaises dont le populaire Coronation Street qui passionne les foules depuis 1960. Russell T. Davies y a planté aussi le décor de sa

série The Grand, qui se déroule dans un hôtel (1997), et comme il y habite (de même d'ailleurs que la productrice Nicola Shindler et le script editor Matt Jones) c'est là, tout

naturellement, qu'il a imaginé de faire vivre les héros de Queer as Folk. D'autant que la ville possède son « Village » homosexuel, dont le cœur est la fameuse Canal Street

dans laquelle commence l'action du feuilleton. Plusieurs semaines durant, le lundi et le mardi, la production y plantera son attirail technique et y déploiera son armée de maquilleurs,

coiffeurs, électriciens et cameramen afin d'assurer à la série une authenticité qui fera plus tard la joie des habitués (réels) des lieux, invités à prêter leur concours comme autant de

figurants enthousiastes. La pluie ne parviendra pas à décourager les curieux, d'abord intrigués (même quand il faudra la recréer artificiellement pour des raisons de continuité, les scènes

étant tournées à plusieurs jours d'intervalle).

Davies, qui a déjà croisé ses futurs partenaires Shindler et Jones dans les couloirs de la compagnie Granada, déclare n'avoir

reçu aucun cahier des charges particulier de Channel Four. Pour lui, tout a commencé en novembre 1997, lors d'une conversation avec Catriona McKenzie, chargée de la fiction à Channel Four.

Elle voulait une série calquée sur le populaire This Life, une sorte de « clone » british de Friends lancé en 1996, où cinq jeunes gens partagent un appartement et

découvrent ensemble les joies de la vie active. La différence résidait dans les personnages, ceux de la nouvelle série devant tous être gays. L'idée d'amis homos partageant un appartement ne

parut pas très satisfaisante à Davies, d'abord parce que les personnages risquaient de se ressembler un peu trop, ensuite parce que le concept n'aurait été qu'un This Life gay. À la

place, il écrivit donc Queer as Folk, dans lequel il mit beaucoup de lui-même tout en s'attachant à créer des personnages originaux, capables de gagner la sympathie ou du moins de

susciter l'intérêt du public.

« Personne ne m'a dit qu'il y avait un cahier des charges », certifie le scénariste. « La

création de la série fut entièrement personnelle. Personne à Channel Four n'a dit : 'Il nous faut un gay drama'. Simplement, les responsables de la fiction de la chaîne, Gub

Neal et Catriona McKenzie, ont lu le script et ont dit : 'C'est ça que tu devrais écrire'. » C'est donc ce qu'il a fait, sans se préoccuper de ce qui pouvait choquer l'élite

bien-pensante ou le public. « Je savais que je devais inventer des personnages avec leur vie bien spécifique, et non peindre la prétendue communauté tout

entière. »

Du coup, le scénariste ne s'embarrasse pas de considérations « politiquement correctes » et aborde pêle-mêle des

thèmes que la presse percevra comme autant de sujets de société traités dans la provocation : le « ghetto » homosexuel, la consommation de drogue, la drague sauvage et, bien sûr,

l'âge de la majorité sexuelle à travers le personnage de Nathan, un ado de quinze ans qui découvre les plaisirs du sexe gay sans honte et sans pudeur. « Je l'ai fait (comprenez, bien

entendu : « J'ai baisé ») dès ma première sortie », déclare fièrement le teenager devant la caméra au bout de quelques minutes de film, un large sourire aux lèvres, avant

de laisser le public découvrir son dépucelage en direct, toujours sans fausse pudeur. Tranchant avec l'innocence de la comédie sentimentale genre Beautiful Thing (où deux ados

bravent l'interdit en ayant une relation homosexuelle), la caméra ne recule pas devant la nudité ou les gros plans des deux hommes échangeant de fougueux baisers. Point non plus de

clair-obscur complice à la manière de My Beautiful Laundrette, de Stephen Frears : la scène d'amour est explicite et se termine sur le lit après un désapage en règle ponctué de

caresses passionnées.

Une scène qui n'a pas effarouché les acteurs, selon leurs propres commentaires, mais qui a plutôt posé problème au

réalisateur, peu habitué à filmer l'amour entre hommes : « Nos deux fabuleux réalisateurs sont hétéros », commente Matt Jones avec humour. « Les seules fois où ils

se sont tournés vers moi et m'ont demandé de chorégraphier une scène, ç'a été durant les scènes de sexe, parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Notre fabuleux assistant maquilleur

et moi, le script editor, avons mimé l'amour gay sur le lit de Stuart pour montrer aux hétéros comment on s'y prenait. Les acteurs nous regardaient, nus mais en robes de chambre, et une fois

qu'ils ont su comment faire l'amour entre hommes ils l'ont approché en bons professionnels qu'ils sont. » Selon Charlie Hunnam, tout de même (le jeune acteur chargé de rendre

convaincant le personnage de Nathan), le réalisateur faisait le vide sur le plateau de manière à diminuer la gêne des acteurs : tourner une scène d'amour peut déjà être embarrassant entre un

homme et une femme, alors entre deux hommes hétéros, on imagine assez bien la difficulté !

UN PARFUM DE SCANDALE

À l'époque où la série était diffusée sur Channel Four, les parlementaires anglais devaient se prononcer sur l'âge de la

majorité sexuelle pour les homos, fixée par la loi à 18 ans, soit deux ans de plus que pour les hétéros (« une abomination ! », selon Davies). Pure coïncidence, disent les

auteurs, pour qui l'âge du personnage était avant tout une question de cohérence : « Nous lui avons donné quinze ans non pour provoquer », déclare Davies,

« puisque je suis sûr que beaucoup de gens éteignent leur poste parce qu'il a quinze ans, et j'ai toujours su que ce serait le cas. Il a quinze ans parce qu'à quinze ans on est

‘impuissant’ (sic). S'il avait seize ans il pourrait quitter sa maison et faire sa vie tout seul. Alors que Nathan est piégé... » De fait, le feuilleton explore la situation de

l'adolescent face à son environnement familial autant que scolaire : il fait l'expérience de la moquerie et du mépris, sans pour autant renoncer à chercher sa voie. Il trouve une alliée de

taille en la personne de sa copine Donna, elle-même forcée de supporter un beau-père détestable mais moins fermée que la plupart de leurs camarades aux expériences « insolites ». Sa

mère, également, après un moment de doute et de peur, s'efforcera d'accepter sa différence et de l'aider à l'assumer, au contraire du père qui, fermé à toute discussion, ne voit en lui qu'un

« déviant », une sorte de dépravé qui lui fait honte.

Porte-parole d'une Angleterre bien-pensante, c'est le journal Daily Mail qui s'insurge contre la

« décadence » symbolisée par le programme, criant au scandale et appelant au boycott de la chaîne et des annonceurs qui s'aviseraient de placer leurs publicités pendant sa

diffusion. Il n'en faut pas plus, sans doute, pour éveiller la curiosité du public et, du coup, attirer les annonceurs vilipendés, mais l'un des partenaires du programme, la marque de bière

Becks, se retirera tout de même au bout de

trois épisodes. Ce qui n'empêchera pas le feuilleton de toucher un vaste public, plus de deux millions de téléspectateurs s'asseyant devant leur poste les meilleurs soirs, pour une moyenne de

trois millions et demi sur l'ensemble de la diffusion.

Si l'on peut difficilement nier que le premier épisode est fait pour détourner de leur téléviseur les esprits frileux et

bien-pensants, le reste de la série s'avère bien moins « provocateur » et s'intéresse davantage aux personnages qu'aux scènes de sexe explicites. Commentant avec humour le

qualificatif de live sex show attribué au programme par le Daily Mail, Charlie Hunnam dira que « au moins ils admettent la qualité de l'interprétation »,

résumant ce que l'on peut dire de la polémique soulevée en pure perte par certains journalistes (mais qui n’est pas sans évoquer la polémique nationale autour du Pacs...). Hunnam, qui avait

tout juste dix-huit ans au moment du tournage, ajoutera d'ailleurs que sa propre mère n'a pas été choquée outre mesure par sa prestation, déplorant seulement d'entendre le mot

« enculé » dans la bouche de son innocente progéniture. Bref, le scandale fera long feu, même si l'arrivée en France de la série sera accompagnée d'un petit parfum sulfureux (sans

entraîner le tollé provoqué chez nos voisins - après tout, Canal+ est une chaîne payante, et puis c'est la chaîne du porno mensuel, donc il n'y a pas de quoi fouetter une chatte... euh, un

chat).

SCÈNES DE LA VIE D'UN VILLAGE GAY

Loin de la polémique, Russell Davies avance que les scènes de sexe du premier épisode étaient essentielles, « parce

que cela affectait le comportement de Nathan pour le reste de la série. » Ayant découvert au cours d'une nuit de folle escapade le plaisir de l'amour avec Stuart, l'ado s'accroche

en effet à son initiateur et acquiert peu à peu une indépendance et une assurance qui lui font défaut au départ. S'il a d'autres aventures, notamment avec Dazz, à peine plus âgé que lui mais

plus expérimenté, c'est Stuart qu'il a dans la peau et en le poursuivant il est amené à s'affranchir de la tutelle parentale pour s'intégrer à son nouvel univers. S'il peut paraître bien

innocent au début de l'histoire, la suite le montre déterminé et aussi manipulateur que peut l'être son modèle, qui a le double de son âge. L'épisode quatre lui offre une nouvelle scène

« chaude » (une fellation), mais il n'a plus grand chose alors du gamin perdu dans Canal Street et Vince, qui a suivi son évolution (ses parents ayant même donné asile au jeune

garçon), ne se fait guère d'illusion sur sa prétendue innocence.

Nathan n'est d'ailleurs pas le personnage central de Queer as Folk, qui suit également les destinées de Stuart et de

Vince, les amis d'enfance, dont les caractères sont très différents. Autant Stuart est l'incarnation du chasseur, toujours en quête d'une nouvelle aventure, l'esprit tourné vers l'avant et

jamais vers l'arrière (les anciennes conquêtes sont vite oubliées et les années perdues sont un rappel désagréable de la trentaine bien sonnée), autant son compagnon de sortie est un

romantique égaré dans un monde glauque, tiraillé entre le désir de séduire et la peur de se « ranger ». Stuart est volontiers cynique, insensible voire détestable, jaloux du bonheur

d'autrui mais incapable de le souhaiter pour lui-même. Il sait que son ami est amoureux de lui depuis qu'ils ont quatorze ans et se sert de cette faiblesse pour en faire un peu ce qu'il veut,

le gardant près de lui sans pour autant lui accorder ce dont il rêve. Dans l'avant-dernier épisode, il pousse même la vilenie jusqu'à s'acharner sur cet ami trop proche, révélant son

homosexualité à une collègue de travail qui a des vues sur lui, alors qu'il s'est toujours efforcé de cacher sa « tare » (vous avez remarqué le nombre de guillemets qu’il faut

mettre dans cet article ?).

À l'opposé, Vince est certainement le plus sympathique des trois protagonistes, à défaut d'être le plus jeune ou le plus

séduisant. Il est le seul, aussi, à connaître une histoire d'amour un peu plus sérieuse, ou tout au moins à essayer, en vivant un temps avec Cameron, un séduisant Australien (un peu vieux,

certes, puisqu'il a déjà parcouru la moitié de sa trentaine, mais bon...). Stuart fera d'ailleurs ce qu'il pourra, après avoir poussé Vince dans les bras du bonhomme, pour apporter quelques

nuages dans le couple. Une attitude finalement salutaire puisque Vince prendra conscience de n'être qu'un gamin aux yeux de Cameron, plus mûr, extérieur au milieu homo du Village, et rompra

in extremis afin de retrouver Stuart, l'ami de toujours, dans leur boîte fétiche.

L'immaturité consentie de Vince est en quelque sorte stigmatisée par sa passion démesurée pour Docteur Who, LA série

de science-fiction de nos voisins les Anglais, véritable mythe dans son pays mais que les frères Bogdanoff ont vainement essayé de faire adopter chez nous en présentant ses aventures

romancées (celles de la télé n'ayant fait qu'un passage éclair au sein de l'émission dominicale de Dorothée, il y a déjà un bout de temps). Les mordus des exploits psychédéliques de

Who seront d'ailleurs verts de jalousie en découvrant le cadeau de Stuart à son ami dans le septième épisode : une réplique télécommandée du chien-robot K-9 ! Sa passion télévisuelle

(Russell Davies est lui-même un fan de Docteur Who et n'a pas eu à faire beaucoup de recherches pour citer des répliques de la série) ne fait finalement qu'isoler plus encore Vince,

qui passe ses soirées à dire les répliques avant les acteurs eux-mêmes, pendant que Stuart lève un partenaire sur Internet et que Nathan traîne dans les bars de Canal Street. Paradoxalement,

c'est cette passion qui le rapproche (superficiellement) de sa collègue Rosalie, elle aussi fan de séries. (Décidément, ce feuilleton est plein d'ados attardés !)

Autour des trois protagonistes, Davies a développé quelques figures attachantes ou colorées : Phil, l'un des amis de Vince,

aussi solitaire et peu extravagant que lui, mais qui meurt d'une overdose à la fin du troisième épisode, Donna, l'amie fidèle, qui adore le monde de Canal Street que lui fait découvrir

Nathan, et surtout Alexander et Dane, un couple londonien en vadrouille à Manchester, qui a le chic pour se fourrer dans des situations délicates et ridicules. Et puis il y a les familles des

héros : la mère de Vince, Hazel, est un roman à elle toute seule, ou un poster coloré, c'est selon. Ennemie des préjugés, elle est une sorte de mère universelle débarrassée des oripeaux de la

maman-poule mais pleine de compassion. Les parents de Nathan sont moins attachants, mais sa mère tient aussi une place non négligeable dans l'histoire, prête à se muer en Hazel bis pour

accompagner son enfant chéri dans ses errances nocturnes inédites ! La famille de Stuart, si elle est moins pittoresque, n'en joue pas moins elle aussi un rôle dans l'histoire par les

rapports problématiques que Stuart entretient avec elle.

Enfin, il ne faudrait pas oublier Romey et Lisa, les lesbiennes qui élèvent le fils de Stuart, dont la naissance est l'un des

événements du premier épisode. La suite de l'histoire accorde une grande place à cette paternité qui met Stuart face à de nouvelles responsabilités et développe chez lui une fibre paternelle

inattendue, le poussant à comploter avec le concours de Nathan afin d'évincer un « rival », que Romey (la mère) veut épouser pour donner un père officiel à l'enfant tout en assurant

audit père la nationalité anglaise (pfou ! vous vous y retrouvez ?).

Bref, la série s'appuie sur une galerie de personnages assez riche (rappelons qu'elle n'occupe que huit épisodes de trente

minutes) qui lui donnent une ampleur bien éloignée du simple « scandale » lié au personnage de Nathan. Ce sont avant tout ces destinées individuelles que l'histoire nous propose de

suivre, révélant un visage sans doute méconnu de Manchester (voire de l'Angleterre) mais dans lequel le public gay prétend s'être en partie reconnu. Au contraire, bien entendu, de certains

journalistes pour qui ce monde relève probablement de la pure fiction, délétère qui plus est et absolument insoutenable.

RÉALISME A L'ANGLAISE

Queer as Folk possède au moins une qualité

que l'on reconnaît habituellement au cinéma et à la télévision d'outre-Manche : un réalisme parfois cru mais tout à fait bienvenu. Si les bars de Canal Street sont des lieux trop peu

fréquentés par la majorité du public pour n'être pas perçus comme (parfois) insolites, les allées du supermarché où travaille Vince ou les rues bordées de maisons rouges sont en revanche un

paysage familier, comme la grisaille anglaise. Cela étant dit, le réalisme s'applique avant tout aux personnages : certes, on a pu voir en Stuart un caractère un peu excessif, mais qui peut

dire que les Stuart n'existent pas ? Au contraire, ses craintes et ses angoisses (car il en a) sont parfaitement crédibles, autant que l'immaturité de Vince (c'est ce qui le rend sympathique)

et l'appétit dévorant de Nathan, projeté sans préparation dans un univers pour le moins « étrange » (c'est l'origine du mot queer qui signifie tante, pédé en argot anglais). Comme

l'écrivait un journaliste du magazine Gay Times en janvier 1999, « les personnages de Queer as Folk font tout ce que vous et moi connaissons et tenons pour la vraie

vie, mais que le petit monde hétéro de la télé voit comme étrange. » Et le journaliste d'ajouter que « ce que les gens du Daily Mail vont trouver si choquant,

c'est que tout ça est joué simplement comme quelque chose de foutrement normal. »

De fait, l'homosexualité est la normalité dans Queer as Folk, ce qui bien sûr peut choquer si l'on n'a pas intégré

l'homosexualité comme l'un des possibles de la vie amoureuse et sexuelle. C'est là sans doute que le bât blesse : sans être polémique au départ, la série le devient précisément parce qu'elle

ne montre que des homos dans un programme destiné à un large public. Surtout, même si elle n'évite pas quelques clichés (le « chasseur » d'hommes, l'homo complexé, la grande folle),

elle peint les homos comme des gens normaux, avec leurs soucis, leurs craintes et leurs désirs, mais aussi dans leur vie quotidienne, finalement aussi banale que celle de n'importe qui.

« Franchement je suis fatigué de voir les homos hommes et ados comme des victimes constamment passives », déclarait Russell Davies. « Soyons honnêtes, on trouve ce

genre d'intrigues dans les soap operas. J'essaie de faire quelque chose de différent. Nathan est un survivant, un optimiste, il est à l'opposé de l'image qu'on pourrait avoir du lycéen

gay. » Queer as Folk se veut donc à l'opposé des comédies sentimentales comme (déjà cité) Beautiful Thing sorti en 1996 et Comme un garçon sorti en 1999.

Ce qui disparaît, c'est la volonté didactique et la pudeur grand public, en même temps qu'une certaine mièvrerie (même si elle n'est que passagère). Il reste en définitive les personnages, à

prendre tels quels, sympathiques ou pas mais bien campés, pris dans des intrigues mi-amères mi-comiques qui mêlent le superficiel et le plus profond (sans jeu de mot), les moments de folie et

de repos, les couleurs bigarrées et les ombres intimistes. « Il n'y a pas de message dans la série, vraiment, mis à part le fait que les gays sont merveilleux, que leurs vies

devraient être célébrées et qu'on devrait en voir plus à la télévision », résume Davies avec humour. Et Matt Jones d'ajouter : « Nous espérons que Queer as Folk

est la preuve que l'on peut faire de la fiction de qualité avec des homosexuels que tout le monde aimera. »

De fait, ces homos-là ont une qualité que présentent peu de leurs homologues de séries : ils sont crédibles. Pour la première

fois peut-être, le monde gay est montré à la télévision sans verre correcteur, tel que les auteurs le connaissent et ont pu le voir sur les lieux mêmes du tournage. Pour la première fois

aussi, le sexe gay est abordé sans déguisement, autrement que par des allusions perçues comme grivoises par un public trop peu habitué au politiquement incorrect. On a beau s'extasier devant

la liberté de ton d'Ally McBeal (que d’aucuns disent dépassée, déjà, par le réalisme de Sex and the City...), série au demeurant agréable et intéressante à plus d'un titre,

cette liberté n'en reste pas moins très codifiée et vaut surtout par une apparente transgression, le sexe étant traité sur le mode de la dérision et de la provocation sans être réellement

abordé de front.

Au contraire, l'absence de provocation de Queer as Folk (que l'on peut discuter mais qui me paraît sincère), le fait

que la série soit écrite par un homosexuel familier des personnages qu'il dépeint, l'évidente primauté accordée aux personnages en dehors de toute considération mercantile (franchement,

iriez-vous faire une série comme celle-là si vous visiez le consensus le plus large ?) font de ce produit télévisuel une œuvre attachante et pour l'instant unique, qui se revoit avec plaisir.

Dans cette optique, les scènes de sexe sont non seulement indispensables mais parfaitement cohérentes, elles entrent dans une peinture aussi honnête que possible de la condition homosexuelle

(il y a quelques années, on parlait de condition féminine : les mêmes combats se répètent, simplement déplacés). Enfin les homos sont des êtres de sentiment ET de sexe au lieu d'afficher une

sensibilité factice et une sexualité inexistante ou au moins problématique. Rien que pour ça, je vais revoir la série, tiens ! Souhaitez-moi une bonne soirée...

Pour plus d’informations :

Commentaires