UNE CAPTATION

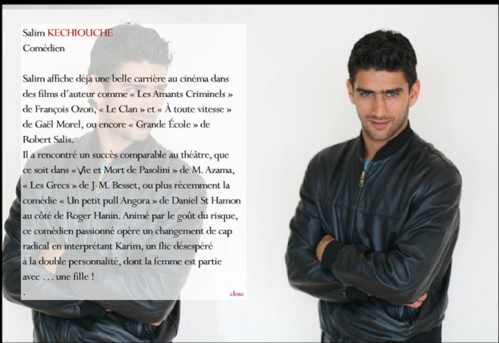

Par Bernard Alapetite

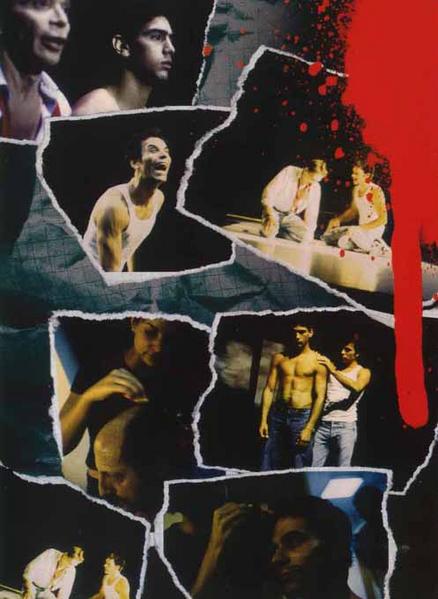

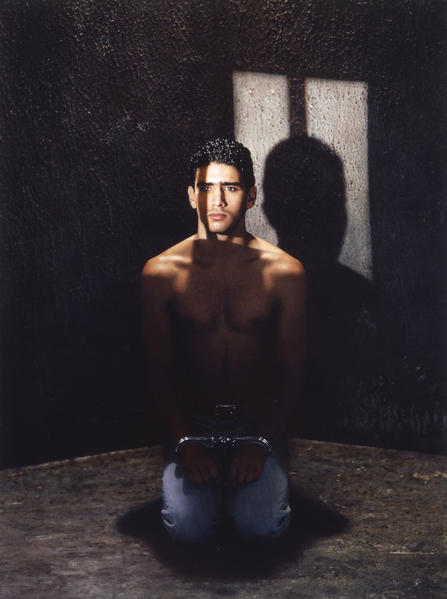

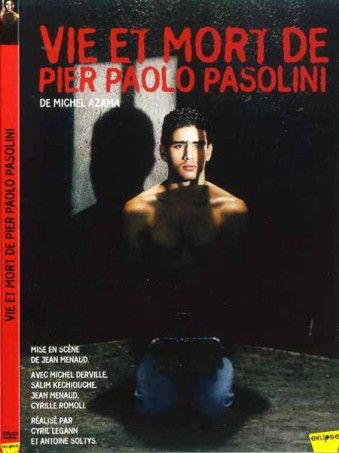

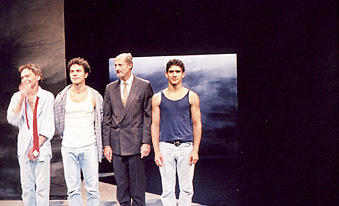

Ingénieur, critique, photographe, éditeur et producteur, Bernard Alapetite a exploré différentes passions, devenues, par le succès rencontré, des professions. Son goût pour l'art et sa curiosité naturelle l’a donc poussé à co-réaliser, avec Cyril Legann, sa première œuvre cinématographique : Comme un frère. Il a aussi co-réalisé les captations des pièces Vie et mort de Pier Paolo Pasolini et Vincent River.

Pourquoi réaliser une captation ? C’est-à-dire transformer en film une pièce de théâtre. Réponse : pérenniser l’éphémère.

UNE MISE EN SCÈNE NE DOIT PAS EN CACHER UNE AUTRE

Le réalisateur de la captation (je reviendrai plus loin sur son rôle) doit être au service du travail du metteur en scène de la pièce. Il doit le servir et non le trahir. Une complicité entre les deux est plus que souhaitable. Dans ce cas, lors du filmage, le metteur en scène de la pièce aura un peu la même fonction que le manager d’un boxeur quand son poulain est sur le ring.

LA BEAUTÉ DE L’ÉPHÉMÈRE

Il y a encore peu bien, des hommes de théâtre et des plus estimables refusaient l’idée que l’on puisse filmer leur mise en scène car cela à leurs yeux s’apparentait à un sacrilège. La beauté du théâtre résidait selon eux en partie dans l’éphémère.

J’ai encore en mémoire l’âpre discussion que j’eus avec Jorge Lavelli, alors directeur du théâtre de la colline et auteur d’une superbe mise en scène de La visite inopportune de Copi (c’était la création de la pièce), pour essayer de le convaincre de me laisser filmer son travail, hélas rien n’y fit et l’inénarrable prestation de Michel Duchaussoy ne restera imprimée que dans nos mémoires...

PUBLIC OR NOT PUBLIC

La première question que l’on se pose lorsque l’on envisage une captation, est : filme-t-on la pièce en public ou sans celui-ci ? Parfois la réponse est donnée par la production du théâtre et il n’y a plus qu’à se plier à cette injonction. Si dans le cas du tournage d’un film, le seul maître est le cinéaste, il n’en est pas de même pour une captation où le pouvoir est partagé.

Lorsque le choix est permis, la première chose à observer est si le public est, pour ainsi dire, un personnage de la pièce. Si tous les comédiens réagissent peu ou prou au public devant lequel ils évoluent, dans certaines formes théâtrales les spectateurs ont plus d’importance que dans d’autres. Pour faire simple, les spectateurs influent plus lors de la représentation d’une comédie que durant celle d’une tragédie. Il est impossible de faire une bonne captation d’une pièce de boulevard sans ses spectateurs.

Une autre question doit d’emblée être abordée : veut-on faire théâtre ou cinéma, comme si la pièce était un film tourné en huis clos ? C’est l’option que nous avons prise pour la captation de Vincent River. Cette option n’est envisageable que si le décor est naturaliste. Car plus il est naturaliste plus il donnera au spectateur l’impression qu’il est devant un film de cinéma. Dans ce cas bien sûr la présence du public est inutile et même fortement déconseillée. Ce choix aurait été impossible par exemple pour Gilles Bondi, le réalisateur de la belle captation d’Un cœur sauvage (dvd Antiprod) en raison de la pauvreté du décor et aussi du symbolisme de la mise en scène.

Il faut être conscient que si vous supprimez le public, vous contenterez grandement votre ingénieur du son mais vous mécontenterez tout aussi grandement les comédiens. Ceux-ci s’appuient toujours sur le « retour » des spectateurs, véritable béquille à leur ego. Les faire jouer sans leur cher public, à qui ils dédient chaque soir secrètement leur prestation, c’est les frustrer et surtout augmenter le stress qu’ils ont d’abord de jouer devant ces plus gros animaux que sont les caméras et que parfois même des comédiens chevronnés n’ont pas encore apprivoisés. Ce stress s’empile sur celui qu’ils ont déjà, conscient de jouer pour « l’éternité » puisque la captation restera la seule trace de leur travail.

THÉÂTRE À L’ITALIENNE ???

Ce que je viens d’écrire ne s’applique que pour un spectacle se déroulant dans un théâtre à l’italienne, la forme de salle la plus courante. Elle est composée d’une scène, généralement surélevée par rapport au parterre (l’orchestre). Les spectateurs ne sont placés que face à la scène. Le décor est composé de trois murs, le quatrième étant, en quelque sorte, le regard des spectateurs.

Toutes autres dispositions scéniques, comme par exemple celle de la Phèdre (dvd Arte, réalisé par Stéphane Metge) montée par Chéreau l’an passée ou bien encore les représentations d’Orange mécanique données au printemps dernier au cirque d’hiver de Paris ne pouvaient induire que des captations en présence du public.

TONTON POURQUOI TU TOUSSES ?

L’ingénieur du son, lui, sera toujours un chaud partisan d’une captation sans public. La raison en est bien simple. Son rôle est de faire que le futur spectateur du film entende le mieux possible les dialogues de la pièce et les bruits signifiants de celle-ci. Il devra pour cela débarrasser la bande son de tous les bruits parasites. Vous n’êtes pas sans avoir remarqué combien les amoureux de la chose théâtrale se recrutent parmi les catarrheux intempestifs et autres quinteux chroniques sans parler des racleurs de gorge compulsifs, autant de citoyens haïs par notre amoureux des paroles audibles.

LE DISPOSITIF

Dans une captation, vous l’avez déjà compris, il y a deux postes bien distincts, le son et l’image.

Commençons par ce que tout réalisateur (sauf bien entendu ceux de radio) considère comme capital, au grand désespoir de cette secte étrange pour tous les non initiés, ces messieurs du son : l’image.

COMBIEN ET OÙ ?

Immédiatement on se pose cette question : combien de caméras ? Ce qui en détermine la quantité, c’est d’abord le nombre de comédiens, ensuite la largeur du plateau et les déplacements des acteurs sur celui-ci et enfin, la diversité des valeurs de plan que l’on veut obtenir.

Il est bien connu que pour rompre la monotonie dans un film, on coupe deux dialogues en intérieur par une scène d’extérieur. On « aère » le film, vieux truc de scénariste. Dans une captation, pas question de tromper l’ennui par un petit tour sur le boulevard. Un des seuls moyens pour vaincre la somnolence reste celui d’alterner la valeur des plans : plans serrés, plans larges, plans américains, inserts... toute la gamme quoi, mais pour cela il faut plus d’une caméra. Il est néanmoins conseillé de privilégier, sans systématisme, les gros plans sur les visages des acteurs. Car aujourd’hui, sur un écran, le spectateur est habitué, sans en avoir conscience, à la grammaire du cinéma qui, le plus souvent fait passer les émotions par le truchement des regards des acteurs. C’est encore beaucoup plus vrai pour les réalisations télévisuelles. N’oublions jamais qu’une captation est vue sur une télévision. Si l’on multiplie les gros plans, c’est tout simplement en raison de la petite taille de l’image perçue par le téléspectateur (souvenez-vous de vos cours d’optique !).

Je préconise d’attribuer une caméra par acteur se trouvant en même temps sur la scène. Elle devra suivre tous les déplacements du comédien auquel elle est dévolue. Cet a priori est un vrai choix de mise en scène qui comme tout choix peut en appeler d’autres. Il induit que nous serons toujours au plus près de l’acteur et donne une priorité au jeu individuel par rapport à la mise en scène de la pièce ou du décor par exemple. C’est ce choix que nous avons fait pour Vie et mort de Pier Paolo Pasolini (dvd Eklipse) ainsi que pour Vincent River (dvd Eklipse) Prenons ce dernier exemple où il n’y a que deux comédiens : nous avons réalisé la captation à l’aide de trois caméras. En plus des caméras poursuivant les acteurs, il faut toujours en prévoir une supplémentaire qui filme la scène dans toute sa largeur. Son rôle est de donner, d’une part une vue d’ensemble de la mise en scène et d’autre part, d’offrir au monteur une image toujours exploitable lorsque les autres caméras n’auront pas réussi à capter une image satisfaisante, d’où son surnom de parachute.

Quel que soit le nombre d’acteurs en scène, je déconseille d’aller au delà de cinq caméras mobiles pour des raisons pratiques de tournage et de montage.

À ce dispositif minimum, on peut ajouter une caméra destinée à musarder, de détails en détails, pour fournir des plans de coupe, pour souligner l’importance d’un objet, pour rompre la monotonie du champ, contre champ ou celui du gros plan visage, plan large.

Il va sans le dire que toutes les caméras sont fixées sur de solides pieds. En revanche, surtout lors d’une captation avec le public et/ou en vue d’un dvd, il est judicieux d’avoir dans le public une personne munie d’une petite caméra portée pour faire des images des spectateurs dans le théâtre et aux abords.

LES OPÉRATEURS

Chaque opérateur est relié au réalisateur par une oreillette par laquelle il reçoit ses instructions. Chaque opérateur ne s’occupe que de sa caméra et de rien d’autre et c’est déjà beaucoup. Si le servant de la caméra filmant en plan large la représentation ne devrait pas sortir trop épuisé de la captation, il ne fait, de temps à autre, que quelques papotages d’ajustement (il faut bien que le réalisateur lui donne quelques ordres pour éviter son assoupissement). Il devra, surtout en cas de filage, veiller à recharger à toute vitesse sa caméra lorsque la cassette de celle-ci arrivera en fin de bande.

Il en va tout autrement pour ses camarades qui doivent suivre ou plutôt le plus souvent précéder, chaque geste, chaque expression de LEUR comédien. Il est donc indispensable que ces opérateurs aient vu plusieurs fois la pièce avant de la filmer. Les qualités qui leur sont demandées sont plus proches de celles utiles à la retransmission d’un événement sportif que celles nécessaires au cadrage d’un long métrage de cinéma. Un sens aigu du cadre est pourtant indispensable ; plus que dans d’autres postes de travail dans le cinéma l’opérateur, lors d’une captation, bénéficie d’une grande liberté de création.

OÙ METTRE LES CAMÉRAS ?

Tout d’abord lorsque l’on peut choisir, ce qui est bien rare, il faut opter pour filmer dans une salle ayant la forme d’un amphithéâtre. Cette géographie permet de positionner les caméras soit à la hauteur des comédiens, soit légèrement en plongée. Dans ce cas généralement, le troisième rang en partant du plateau est confortable. Malheureusement, la plupart du temps, l’équipe œuvrera dans une salle classique dans laquelle la scène est surélevée par rapport aux fauteuils d’orchestre. Il faut le plus possible limiter l’effet de contre-plongée qui est rarement valorisante. La solution est d’éloigner les caméras en augmentant la focale. Si des balcons existent, ils offrent souvent des éventualités intéressantes.

ZOOM

Au cinéma, l’utilisation du zoom est bien passée de mode et parait aujourd’hui autant obsolète qu’un peu vulgaire. Bien qu’il ne faille pas en abuser, manié avec fluidité et à bon escient le zoom devrait, via les captations, retrouver une nouvelle jeunesse car c’est un autre moyen pour dynamiser une scène statique. La réalisation de Vitold Krysinsky pour L’évangile selon Pilate (dvd COPAT) d’Éric-Emmanuel Schmitt en est une belle illustration.

LE POSITIONNEMENT LATÉRAL DES CAMÉRAS

Il est souvent plus pratique d’installer les caméras au centre plutôt que de les répartir sur toute la largeur de la salle. Cette dernière disposition doit réservée que lorsque la scène est très large et la salle peu profonde, interdisant de reculer les caméras et les obligeant donc, en position centrale, à des angles de prise de vues trop aigus. On attribue alors une zone géographique de la scène à chaque caméra. La caméra à droite filmera ce qui se passe à droite et la caméra à gauche ce qui se déroule à gauche... Il est indispensable d’avoir en plus une ou deux caméras « volantes » dévolues aux déplacements des acteurs quels qu’ils soient. Si la captation a lieu sans le public, on peut même envisager un travelling parallèle à la scène. Vous avez compris que plus la scène est large, plus la captation est difficile.

Revenons à notre agréable disposition centrale où il faut tout de même être vigilant aux problèmes de raccord qu’elle peut occasionner lorsque deux comédiens dialoguent aux extrémités de la scène. N’oublions pas cette règle d’or du montage : le jardin doit parler à la cour, et vice versa, jamais le jardin au jardin ni la cour à la cour (coté cour, partie de la scène située à droite des spectateurs, coté jardin... à gauche). Le champ/contre-champ sera alors délicat ; un des deux acteurs étant de dos, ce qui n’est pas rédhibitoire puisqu’une partie de la salle voit l’échange ainsi. À ce propos, lors des représentations auxquelles le réalisateur assistera avant la captation, il est bon qu’il change à chaque fois de place pour aborder la mise en scène par des angles différents. Et puis c’est peut-être le moment de réveiller le gardien du plan large et lui demander d’à la fois diriger sa caméra (panoter) et de zoomer vers les deux compères.

L’ŒIL ET L’OBJECTIF

Trop de personnes pensent encore, sans doute en raison de vieilles réminiscences des soirées télévisuelles mythiques de l’émission Au théâtre ce soir que le plan qui embrasse la totalité de la scène est l’image la plus naturelle, celle que l’on perçoit lorsque nous sommes assis bien inconfortablement au centre du deuxième rang de l’orchestre. Rien n’est plus faux. Le spectateur d’une pièce réagit comme celui qui assiste à un match de tennis. Il ne suit pas la balle, mais la parole. Il fixe celui qui parle, tantôt l’un, tantôt l’autre. Ainsi dès la première représentation d’une œuvre théâtrale, le spectateur inventa le montage du champ/contre-champ. Lorsqu’un comédien traverse la scène en courant, votre regard le suit et vous voilà transformé en poursuite (la poursuite est la caméra ou le faisceau de lumière qui accompagne le comédien d’un point à un autre) ! Parfois votre œil s’égare sur un détail du décor. Qu’est-ce sinon un insert de montage ? À un autre moment, vous observez un comédien pendant que son partenaire lance sa tirade et ainsi vous avez découvert inopinément le hors champ.

En captation, comme ailleurs, méfions-nous des dogmes. Il arrive que le plan large soit la meilleure façon de rendre justice à une œuvre, en particulier dans une pièce chorale comme L’atelier de Grumberg (dvd COPAT), c’est ce que démontre avec brio le vétéran de la captation qu’est Alexandre Tarta.

Chaque spectateur réalise son propre montage. Une captation ne fait que proposer celui d’un spectateur qui a le privilège de pouvoir le rendre tangible.

Ces dernières petites réflexions m’ont amené à m’imposer une contrainte pour la captation de Vincent River : ne filmer que ce que le spectateur assis à sa place lors d’une représentation peut voir. Par exemple, je me suis interdit de placer une caméra dans les coulisses, ce qui permet pourtant de voir la mise en scène d’un point de vue inhabituel, mais d’un angle pour laquelle elle n’a pas été pensée ou de demander à un opérateur muni d’une caméra d’arpenter la scène pour y réaliser des gros plans de détails du décor. Ces choix de mise en scène ont été fait par Vitold Krysinsky à la demande du metteur en scène de la pièce de théâtre, Roman Polanski, pour la captation d’Hedda Gabler (dvd COPAT), le résultat est excellent...

Il n’y a pas de vérité dans le domaine de la mise en scène, seulement la nécessité de faire des choix cohérents.

LA LUMIÈRE

L’œil a la faculté de s’adapter, en outre notre cerveau imagine, complète, rectifie ce qu’il ne voit pas ou mal. Il n’en va pas de même pour la caméra qui ne restitue que ce qu’elle « voit ». Elle est souvent beaucoup moins sensible que l’œil humain, en particulier en ce qui concerne les séquences peu éclairées ou celles en clair-obscur. Ce qui amène le réalisateur à demander à ce que l’on élève un peu l’intensité de la lumière pour les moments les plus sombres et aussi parfois de diminuer les contrastes lumineux par rapport à l’éclairage habituel de la pièce.

LE SON

Deux possibilités existent pour rendre audible dialogues, bruits et rumeurs.

On peut répartir les micros sur toute la largeur et la profondeur de la scène, si possible en les laissant pendre du plafond, il ne reste plus qu’à espérer que les cintres ne sont pas à une altitude vertigineuse. Il est toujours préférable de situer les prises de son en hauteur. D’abord parce que le son « monte » et qu’ensuite, les acteurs disent rarement leur texte au ras du sol mais debout (quoique il suffit de voir Vie et mort de Pier Paolo Pasolini pour s’apercevoir que ce n’est pas une vérité intangible). Plus les micros seront près du sol, plus on entendra le bruit des pas sur les planches, ce qui peut avoir la fâcheuse conséquence de couvrir le texte. Il faut en plus bien sûr les dissimuler. Le fameux micro dans un bouquet reste un grand classique !

L’autre solution est d’équiper chaque acteur d’un micro « embarqué » dissimulé dans ses vêtements. Elle permet en général un meilleur rendu des dialogues et de diminuer le nombre des micros. Son inconvénient est que ce dispositif peut entraver le jeu de l’acteur. Il faut aussi ajouter que certains comédiens répugnent à jouer avec un micro fixé sur eux. Cette réticence diminue au fil des années mais persiste encore.

Pour une captation avec le public, des micros d’ambiance répartis dans le parterre aideront à donner une profondeur au son.

Ai-je besoin d’ajouter que tous les micros sont reliés à l’ingénieur du son par l’entremise d’une sorte, pour faire simple, de table de mixage.

JUSTE AVANT LES TROIS COUPS…

Cette rubrique vaut essentiellement pour une captation sans public. Dans le cas du filmage d’une représentation habituelle, le réalisateur n’a pas à donner d’indications aux comédiens. Il doit laisser ce soin au metteur en scène de la pièce.

Mais lorsque la troupe joue uniquement pour la captation, il est important d’imposer que (théoriquement) le filmage se fera sans interruption dans les mêmes conditions qu’une représentation normale.

Sans leur cher public, les comédiens auront tendance à vouloir s’interrompre pour refaire un passage où il estimeront qu’ils auront été moins bons par rapport à ce qu’il croiront pouvoir être. Il est impératif d’imposer un filage (jeu sans interruption) quel que soit les événements extérieurs. Dire et redire aux interprètes qu’ils doivent aller jusqu’à la fin du texte, pour garder la dynamique qui est le propre du jeu théâtral, qui n’a pas le même rythme que le jeu au cinéma. Leur insinuer avec délicatesse, cette gent étant quelque peu susceptible, qu’aujourd’hui les caméras se tapissant au troisième rang, il n’est pas utile de jouer pour le fond de la salle. Ce qui a pour corollaire la possibilité de modérer leurs effets, qu’ils vont pouvoir interpréter leur rôle tout en nuances, ce qui rendra justice à leur immense talent. Après cette déclaration aussi hypocrite qu’intéressée, le réalisateur a le devoir de s’éclipser au plus vite pour rejoindre son poste de pilotage où nous allons le retrouver.

LE POSTE DE PILOTAGE

Il est maintenant dans les starting-blocks, prêt pour le sprint presque final. Il peut, s’il a la chance d’être dans une salle moderne, à travers une vitre, voir là-bas la scène où déjà « bouge le rideau rouge ». Mais le plus souvent, son Q.G. sera installé dans un coin de loge (parfois aussi pour les productions luxueuses dans un car régie). Une petite boîte coupée du monde ? Pas tout à fait, dans cet espace exigu, il y a la table de son à laquelle sont reliés tous les micros. Devant est déjà installé l’ingénieur du son, le casque sur les oreilles, les yeux mi-clos, tendu comme un coucou suisse avant de jeter son cri. De l’autre coté sont disposés à touche-touche quatre écrans, chacun étiqueté d’un gros numéro, de un à quatre, suivi d’un nom correspondant au numéro de la caméra et au nom de son opérateur dont il retransmet les images. Devant chaque combo (nom exotique pour écran de contrôle), un micro portant le même numéro que celui apposé sur l’écran. C’est par ce micro que le réalisateur et son assistant enverront les indications.

L’assistant, je n’en avais pas encore parlé. Pourtant il était là depuis le début de l’aventure. Car il ne faut jamais oublier que si vous ne voyez le plus souvent qu’un nom signer un travail cinématographique, c’est pourtant toujours une œuvre collective. Dans le cas précis de la captation, il me parait difficile pour un homme de surveiller plus de deux écrans à la fois, d’où l’indispensable assistant. Au préalable, il faut bien sûr que le réalisateur et son assistant aient le même regard sur la pièce, qu’ils aient confronté leurs impressions, qu’ils aient discuté au sortir d’une représentation de telle ou telle manière de filmer un passage précis... en un mot qu’ils soient entrés en osmose.

Pendant toute la durée de la pièce, il n’y aura que ces trois hommes isolés dans leur cagibi, chacun rivé à sa tâche. C’est une expérience aussi intense qu’épuisante. Si le tournage d’un long métrage s’apparente à l’effort produit lors d’un marathon ou mieux encore à celui exigé pour une course à étapes, la captation c’est un sprint long. C’est un peu la douleur qu’éprouve le coureur de 400 m, les habitués des cendrées me comprendront... Il faut tout donner, en peu de temps, avec bien peu d’espoir de rattraper ses erreurs (quoique voir épisode suivant).

QUOIQUE…

J’ai considéré les conditions extrêmes pour une captation : représentation unique, sans interruption... Ce n’est heureusement pas la règle (mais attention, tout ce que je vais dire maintenant coûte cher : le budget, obsession de chaque instant). Dans le cas d’une représentation avec public, il est le plus souvent possible de revenir avec une caméra pour filmer quelques minutes disséminées tout au long de la représentation, utiles pour remplacer de très courts moments qui ne sont pas satisfaisants du fait de la captation du jeu des acteurs ou encore d’un problème inhérent à la régie du théâtre. Souvent les soucis viennent plus du son que de l’image. Pendant la représentation, l’ingénieur du son aura noté tous les passages avec les heures exactes où le dialogue aura été oblitéré par un bruit parasite ; pour ensuite, si possible, remédier à ces inconvénients. Dans une captation sans public, on peut demander aux comédiens de rejouer un passage parce que par exemple un bruit extérieur incongru a perturbé le dialogue. On peut aussi les postsynchroniser. Les acteurs rejouent les parties défectueuses de leur rôle devant les micros d’un studio son. Autant de solutions délicates, contraignantes et surtout coûteuses d’où la nécessité de faire « tout bien du premier coup ».

MONTAGE

Après la dernière coupe de champagne bue avec la troupe, voilà notre réalisateur retourné à la solitude mais le sac lesté par les cassettes de la captation. Prochaine étape : le montage. Il n’aura pas attendu la fin de la captation pour s’enquérir d’un monteur idoine. L’idéal est que ce dernier, tout comme l’assistant soit présent dès le début du périple, qu’il soit allé voir le plus possible la pièce, pour déjà effectuer son montage virtuel, dans l’esprit de ce que lui aura demandé le réalisateur avec plus ou moins de verve. Il ne lui reste plus qu’à espérer que les opérateurs auront mis en boîte les images dont il a rêvées.

En prenant l’hypothèse d’une pièce d’une heure trente, le monteur est donc maintenant devant quatre fois une heure trente, chaque opérateur ayant filmé la totalité de la représentation de son point de vue; soit six heures de rushes. Ce qui peut paraître modeste si l’on compare cette durée avec celle des rushes d’un film classique de même longueur dans lequel on aurait fait, en moyenne cinq prises par scène et filmé quatre valeurs ou angles de plan à chaque prise. On arrive à vingt fois le temps de projection, soit trente heures de rushes. Et encore, je n’envisage qu’une modeste réalisation avec un cinéaste particulièrement efficace ou peu exigeant. Mais le monteur d’une captation, à la différence de son collègue d’un film classique, ne pourra pas s’appuyer sur le précieux document qu’est le journal de tournage sur lequel la scripte aura noté, en accord avec le réalisateur, quelle est la prise qu’il faut retenir (en général la dernière tournée mais pas toujours) et celles sur lesquelles il serait bon néanmoins de jeter un œil. Le monteur d’une captation aura à considérer d’une manière égale tout le matériel tourné.

MIXAGE ET PEAUFINAGE

De son coté, l’ingénieur du son aura confié les cassettes audios au monteur son qui, en bonne intelligence avec le monteur image, se sera évertué à faire coïncider paroles et images. La synchronisation est au dixième de seconde.

Nous avons maintenant un produit presque diffusable. Il reste à lui adjoindre un générique de début et un de fin. Ceux-ci avec fond musical (à mixer) peuvent apparaître sur les images mobiles ou fixes de la captation, sur des fonds neutres ou bien encore sur les images qu’aura pris la caméra « volante », que vous n’aviez pas oubliée j’espère, des abords du théâtre, de l’installation des spectateurs, du salut des comédiens...

Enfin si l’option « faire comme si on était au cinéma » a été choisie, on peut aussi ajouter et mixer avec les dialogues des bruits d’ambiance se rapportant à la pièce, comme nous l’avons fait discrètement avec des bruits de ville pour Vincent River.

CODICILLE EN FORME DE SUPPLIQUE…

Je souhaite que mon humble texte vous aide après sa lecture à mieux apprécier les captations de pièces de théâtre. Mais surtout, cher lecteur, qu’il vous donne l’envie de vous précipiter dans le théâtre le plus près de chez vous, où ne vous attend que du bonheur. Comme moi, vous vous transformerez bien vite en chaud prosélyte des planches.

Quant à vous, théâtreux de tout poil (ne voyez rien de péjoratif en ce vocable. Vous avez compris combien je vous aimais, et il faut vous aimer, quand on sait combien, une captation représente de souffrances) n’hésitez pas à me confier vos ébats gays ou pas, entre cour et jardin, pour que je les transmute en images pour grands et petits écrans.

Images (c) Eklipse.

Images (c) Eklipse.

Commentaires