DE L'HOMOPHOBIE EN BANLIEUE...

Journaliste, Marc Endeweld réalise des enquêtes et des

reportages pour de nombreux journaux sur des sujets aussi divers que la vie politique, l’économie, l’actualité sociale, les nouvelles technologies, les médias et leur économie, la lutte contre

les discriminations et la question des minorités...

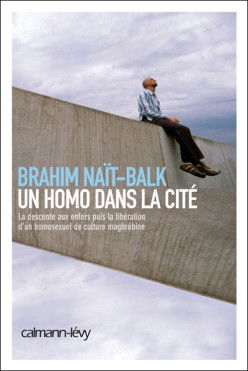

Depuis plusieurs mois, les projecteurs médiatiques sont tournés une nouvelle fois vers les

cités de banlieue à propos de l’homophobie. « Nouveauté » cette fois-ci, deux livres rassemblent des témoignages de jeunes (et moins jeunes) gays et lesbiennes qui habitent (ou ont

habité) ces quartiers. Au-delà des émotions légitimes, il serait peut-être temps de nous poser certaines questions autour de l’homophobie en « banlieue ».

Quels enjeux ? Quels écueils à éviter ? Quels outils à mettre en

place ? Quelles sont nos responsabilités ? Voici en tout cas dix points qui attendent des réponses urgentes et collectives.

1. De quelle « banlieue »

parle-t-on ?

D’elles, les médias ont l’habitude de parler des « cités », des « quartiers

sensibles », ou même des « grands ensembles ». Les habitants y restent souvent invisibles… Depuis trente ans, les signaux d’alerte se multiplient pourtant. Les voitures brûlées

s’accumulent, tout comme les « politiques de la ville », avec leurs noms de code : « Zones urbaines sensibles », « quartiers prioritaires »… Et pourtant, rien

ne change. Sauf cette incompréhension qui enfle comme cette colère, et cette peur, qui contaminent toute la société.

Et qui parle encore de quartiers populaires ? Quand on évoque « l’omerta » dans ces

quartiers, il ne viendrait à personne l’idée de dénoncer ce même silence à Neuilly, ou dans les rallyes de la grande bourgeoisie. Car, là-bas, l’homophobie se fait discrète, ça se règle dans les

familles, loin des faits divers tragiques. Ceux-là même qui attirent les médias…

2. Des problèmes plus

qu’ailleurs ?

Alors la banlieue, territoire de non droit ? Jungle pour les homosexuels ? L’impasse serait

justement de ne se focaliser que sur ces territoires, qui, nous dit-on, sont perdus pour la République… Comme si ailleurs, tout était réglé. Comme si, ici comme ailleurs, tout était mis en place

pour lutter contre l’homophobie. Bref, il ne faudrait pas que ces banlieues deviennent autant de prétextes pour nous donner bonne conscience, alors que dans pleins d’autres endroits peu de choses

ont bougé (l’entreprise, les cours d’école, à la campagne…).

Ce qui ne veut pas dire : ne pas aborder de front la question. Car, bien sûr, les problèmes

existent. La rue dans ces quartiers n’est pas facile pour ceux qui apparaissent comme les plus faibles. Et les difficultés sociales conduisent à des manifestations de haine parfois très dures et

violentes. D’autant plus que la société toute entière n’envoie généralement qu’un message à ces filles et garçons qui jouent des coudes et parfois des poings : « tu es né

racaille ». D’où le danger, pour nous, de nous laisser emporter par ces relents essentialistes, tout simplement réactionnaires, bien que mâtinés d’espoirs humanitaires.

Car les « banlieues » n’ont pas le monopole du sexisme, ni de l’homophobie. Toutes les

études le montrent : les violences faites aux femmes existent dans des proportions voisines dans tous les milieux sociaux, et la majeure partie de celles-ci ont lieu dans l’espace privé. En

tout cas, concernant l’homophobie, il est urgent de réaliser un diagnostic précis. Car de rares appels au téléphone (à SOS Homophobie, ou Sida Info Service), ou de simples enquêtes par courriel,

nous révèlent qu’une chose : la terrible distance sociale entre ces quartiers et l’ensemble des acteurs associatifs.

3. La politique du bâton ou lutter par

l’éducation ?

Car très vite, l’ennemi devient cette « bande de jeunes » qui vient « casser du

pédé » sur les lieux de drague. Dans le meilleur des cas, les responsables politiques s’émeuvent aujourd’hui d’un communiqué, mais n’impulsent rien d’autre, attendant toujours qu’il soit

trop tard pour s’exprimer. Or, dans cette « bande de jeunes », il y a parfois, et même souvent, des homosexuels, qui ne s’assument pas, qui ont peur d’apparaître comme « un

pédé » aux yeux de leurs copains.

Et cette « bande de jeunes » n’est pas toujours celle qui vient de la « cité ».

Une bande d’étudiants ou de sportifs peuvent parfois avoir la main lourde après des soirées bien arrosées. À entendre certains, la « banlieue » serait donc d’abord ces

« bandes », comme s’il y avait « eux » et « nous », comme si le principal souci par rapport aux « banlieues » était notre tranquillité.

Quoi faire dans ces conditions ? Répondre uniquement par le

bâton ? « Augmenter les patrouilles de police sur les lieux de drague », comme le réclamait un jour un responsable associatif ? Pourquoi à une peur

(l’homophobie), faudrait-il qu’on réponde par une autre peur (la « bande de jeunes ») ? À un jugement, par un autre jugement ?

C’est là où l’Éducation Nationale, tout comme les associations d’éducation populaire (animateurs,

éducateurs…), devraient jouer pleinement leur rôle. Mais trop souvent encore, au sein de ces institutions, le fait même d’évoquer les différences ou de parler de sexualité reste tout simplement

tabou….

Dès lors, comment faire pour avancer quand certains professeurs de l’Éducation nationale n’osent

toujours pas évoquer leur homosexualité à leurs collègues ? Comment avancer quand, parmi ces collègues, l’argument du « handicap culturel » des élèves est régulièrement invoqué

pour expliquer que certains sujets sont trop délicats pour être abordés en classe ? À ce niveau-là de peur, on abandonne tout, et on convoque les avocats ?

4. Le débat sur les différences à

l’envers ?

Quelle triste ironie quand ceux qui pointent aujourd’hui l’impossible « visibilité » des

homosexuels en banlieue sont parfois les mêmes qui en appellent à « l’indifférence » dans la vie politique, et notamment publique. N’est-il pas intolérable pour le coup, de voir si peu

d’hommes ou de femmes politiques avoir le courage de faire leur coming out, quand les mêmes dénoncent l’intolérance de ces banlieues à l’égard des différences ? Comment un éducateur qui n’a

pas les moyens de faire son coming out, auprès de ses collègues et de sa hiérarchie, pourrait-il avoir une quelconque efficacité auprès de ces « jeunes de banlieues » ? Pour le

coup, en appeler à la « banalisation » de l’homosexualité, ça évite de se coltiner les réalités sociales…

5. Une simple question de

look ?

À Paris, si on était un peu provocateur, le débat pourrait se résumer à jean slim vs jogging basket…

En tout cas, derrière tout ça, se joue peut-être d’abord une histoire de codes, révélant, aussi, les barrières sociales. On ne compte plus les histoires où le mec se change dans les toilettes du

RER, délaissant son jogging de cité, pour venir en boîte avec son t-shirt moulant.

Surtout ne pas apparaître pédé dans le quartier, et auprès de la famille. Car, le slim, « ça fait

pas mec ». Sur un tchat comme Kelma, certains réclament un « mec mec », non parce qu’ils détestent les mecs efféminés, ou qu’ils sont mythos, mais d’abord parce qu’ils se protègent

en rencontrant des mecs qui pourront venir dans le quartier sans se faire « griller ». Car, ayant les mêmes codes.

6. À l’heure d’internet, une vie gay qu’à Paris

?

Avec les tchats, on franchit le périph’ dans les deux sens pour se faire des plans. Preuve que le 93

n’est pas un département en guerre civile comme certains médias aimeraient nous le faire croire. Mais souvent, ça en reste là. À l’inverse, pas facile pour un mec de cité, de se faire accepter

dans le milieu. Et à l’heure d’Internet, il semble encore difficile de favoriser un mélange, de permettre des échanges, des rencontres, sans passer systématiquement par le centre de Paris, et sa

scène commerciale…

À quand un « Grand Paris » pour les gays et l’ensemble des minorités ? Le fiasco autour

de la refonte du quartier des « Halles », où est située l’une des plus grandes gares d’Europe (900 000 voyageurs par jour), montre que l’actuel pouvoir parisien préfère se préoccuper

des 18 000 habitants du premier arrondissement – et de quelques associations de riverains – plutôt que de s’inscrire, au delà des mots, dans une réelle perspective métropolitaine…

La « démocratie de caniveau » (lire les réflexions de Laurent Davezies), version

métropolitaine du clientélisme électoral, n’est pas le monopole de M. Dassault. Ne l’oublions pas, « les Parisiennes et les Parisiens » vivent également en dehors des

arrondissements de « la ville de Paris »… Et ils ont droit à autre chose qu’à des compagnies de CRS, des hypermarchés, ou à des RER qui tombent en panne.

7. Quelle place pour les minorités parmi la

minorité ?

Alors bien sûr, il existe des associations, mais peu. Et en dehors de quelques espaces associatifs et

de quelques bars, il n’y a vraiment pas grand chose. Encore moins pour les Noirs, les Arabes, ou les Asiatiques. La distance sociale entre les associations LGBT s’exprime avec éclat par ce manque

d’ouverture. Sans parler des discriminations racistes entre gays.

Eh non, l’univers gay n’est pas aussi rose et tolérant qu’on ne le voudrait… Il suffit de lire les

commentaires racistes, xénophobes, sur les sites gays en ce moment en réaction à l’affaire du Paris Foot Gay. Sans parler qu’en dehors des fantasmes et des films de boules, les mecs de banlieue

n’ont souvent pas droit de cité…

8. Faire savoir ou

savoir-faire ?

La visibilité médiatique, si elle nécessaire au combat des gays et des lesbiennes, ne suffit pas pour

régler tous les problèmes… Tant de visibilité, et la seule image qui reste c’est : « les pédés, c’est un truc de bourgeois », on fait quoi ? À l’inverse, il est

terriblement difficile, en France, de mettre en place des politiques publiques prenant en compte toute la diversité des publics.

Résultat, les associations, comme les agents de collectivités publiques, manquent cruellement

d’outils, et de savoir-faire. « La lutte contre l’homophobie » est un slogan facile à porter en bandoulière, tendance, mais il est plus difficile à le concrétiser…

Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville, qui s’épanchait dans les colonnes

de Têtu il y a deux ans (avril 2008), en est encore à parler de l’éventualité de campagnes d’affichages dans Le Parisien… Des campagnes d’affichages ! Bref, en dehors des

grandes professions de foi et des grands discours, associations comme responsables politiques dans nos différents territoires semblent à court d’imagination. Les symboles oui, mais le

reste ?

9. Famille, religion, et l’autonomie

alors ?

Dans les petites villes et à la campagne, le prétexte des études permet souvent de fuir une atmosphère

étouffante. Dans les cités, l’ascenseur social en panne, les discriminations à l’embauche, coincent les jeunes entre les ragots des voisins, les clichés sexistes des copains, et puis, surtout, la

famille.

On parle alors de l’Islam, et de l’influence des intégristes. On dit toujours que ça ne concerne

qu’une minorité de familles, mais ça ne fait rien, l’ennemi est tout trouvé : les familles musulmanes. Même si, dans la majorité d’entre-elles, ça ne ressemble qu’à du très banal finalement,

ce qui ne veut pas dire que tout va bien.

Mais la vraie question ne serait-elle pas celle de l’autonomie financière des gays et des lesbiennes

dans les quartiers populaires ? Pourquoi à 25, 30 ans, certains sont encore obligés de vivre chez papa-maman, avec la promiscuité des frères et sœurs, sans possibilité de s’épanouir dans leur

sexualité ? Quelle autonomie pour eux ?

Pourquoi le mouvement gay et lesbien ne pourrait-il pas porter la revendication d’un revenu minimum

universel pour les moins de 25 ans dans un pays où les politiques sociales sont largement familialistes ? Mais ça personne ne l’évoque, on préfère pointer les « différences

culturelles »…

10. Et la question sociale dans tout

ça ?

Il est donc peut-être urgent de lier lutte contre l’homophobie, lutte contre les discriminations, et

lutte contre les inégalités sociales. À moins, d’aller droit dans le mur. Pourquoi laisser « l’individu » au seul marché ? Quelles solidarités proposons-nous ? On le voit, la

question des « banlieues » renvoie d’abord aux limites de nos revendications et de nos priorités. Les principes oui, mais pour qui ?

Car si les gays de Paris luttent d’abord pour les droits

civiques, le mariage et l’adoption, les gays populaires luttent d’abord pour pouvoir dire à leurs parents et à leurs amis qu’ils sont homos, ou tout simplement vivre leur vie comme ils

l’entendent. Bien sûr, les indignations sont souvent un préalable nécessaire à l’action. Mais aujourd’hui, celles-ci semblent servir avant tout à la machine médiatique… De la difficulté d’assurer

un combat politique et collectif quand chacun se réfugie derrière son écran…

Première publication : Minorités

Article reproduit avec l'aimable autorisation de Marc

Endeweld.

Tous droits réservés. Merci de ne pas reproduire sans l'autorisation de l'auteur.

Commentaires