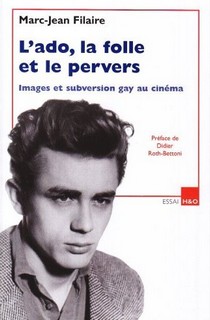

Derrière les masques :

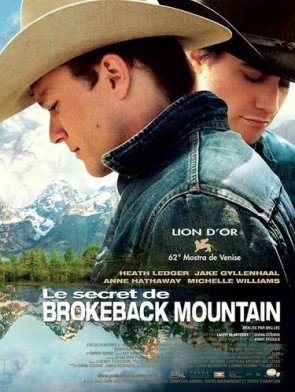

BROKEBACK MOUNTAIN (2004) de ANG LEE

ou LE COMPLEXE DE L'ATLAS GAY

Un film analysé et décrypté par

Marc-Jean Filaire

Enseignant en Lettres modernes à l’université de Nîmes

Fiche technique :

Avec Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy

Quaid, Linda Cardellini, Anna faris, Scott Michael Campbell et Kate Mara. Réalisé par Ang Lee. Scénario : Larry McMurty et Diana Ossana, d’après la nouvelle d’Annie Proulx. Directeur de la

photographie : Rodrigo Prieto. Compositeur : Gustavo Santaololla et Rufus Wainwright.

Durée : 134 mn. Disponible en VO, VOST et VF.

Il n'est pas aisé de comprendre les raisons d'un succès cinématographique, la réunion de procédés formels et de

conditions publicitaires ne suffit pas. Il demeure une part, difficile à cerner préalablement, d'écho psychologique qui varie dans le temps selon les circonstances sociales et culturelles avec

lequel les spectateurs entrent en résonance. Brokeback Mountain a dépassé toutes les attentes, il a conquis une renommée mondiale en quelques mois malgré le thème de l'amour homosexuel

qui risquait d'être un pesant obstacle – ce qu'il a été dans certains pays. Néanmoins, la difficulté à accepter de manière raisonnée ce qui est encore considéré comme répréhensible ou immoral,

alors même que l'émotion entraîne à la compassion, conduit parfois à falsifier le propos pour que l'interprétation proposée passe outre le paradoxe. Le film d'Ang Lee, adapté de la nouvelle

d'Annie Proulx, est l'objet d'une telle falsification.

La critique a été unanime : Brokeback Mountain est une histoire d'amour universelle. Qu'on se le tienne

pour dit. Avait-on tant insisté sur le caractère universel de l'amour à la sortie d'Autant en emporte le vent, de Love Story, de Titanic ? Pour Brokeback

Mountain il s'agit de rendre visibles l'interdit et l'inacceptable. Lourde tâche. Si la morale est sauve, le film est bon ; dans le cas contraire, il n'est que voyeurisme et

perversion.

Cependant, Brokeback Mountain n'est pas autre chose que l'histoire de deux hommes qui se désirent et dont le

désir est nié, empêché et finalement anéanti pour la seule raison qu'il n'est que désir homosexuel. Et le film d'Ang Lee, réalisateur hétérosexuel, est bien un film idéologiquement gay, dans la

mesure où il est revendication sociale pour la reconnaissance d'un désir d'ordre sexuel tout autant que de vie commune, pour la visibilité d'un amour particulier – et non universel – de deux gars

tout ce qu'il y a de plus banals et populaires. Et si certains s'accrochent à l'idée d'universel, elle n'existe que par le fait que toute narration est susceptible de projection psychologique et

d'assimilation aux personnages. En outre, l'amour d'Ennis et Jack n'est donné à voir que parce qu'il est homosexuel et donc impossible dans le contexte socio-culturel des années 60 et 70 dans le

sud des États-Unis. On peut se demander si une telle situation a son équivalent dans l'espace de l'amour hétérosexuel ? Une différence sociale, religieuse, ethnique, aussi scandaleuse

qu'elle puisse être présentée, n'est pas ressentie comme une atteinte à l'ordre naturel de la condition humaine, dans la mesure où l'amour de deux personnes du même sexe les exclut du cycle de la

procréation. Il serait donc naïf de croire qu'à l'aide de la seule étiquette d’universel, on puisse passer outre la singularité d'un amour entre hommes. Ainsi, à l'aide de la nouvelle d'Annie

Proulx (toutes les citations sont celles de la traduction – médiocre il est vrai – d'Anne Damour aux éditions Grasset, 2005), à laquelle le film est assez fidèle, il convient de définir la

perspective idéologique de l'œuvre d'Ang Lee qui donne à voir une tragédie moderne et sociale.

La pesanteur du temps

L'amour d'Ennis et Jack est aux prises avec le temps : tempus edax rerum, le temps dévoreur des choses et

surtout de l'amour lorsqu'il est interdit. Pendant vingt ans, les deux hommes entretiennent une relation factice de façade qui, aux yeux du monde, est une amitié confortée par un goût partagé de

la pêche ; pendant vingt ans, tous deux tentent de concilier désir et discrétion en partant se perdre dans la nature, loin du regard d'une foule intolérante. Que ce soit dans la nouvelle

d'Annie Proulx ou le film d'Ang Lee, le temps occupe une place fondamentale, puisqu'il permet les rares retrouvailles des amants mais qu'il montre également le statu quo d'une situation bloquée

et rendue immuable dans le mensonge.

Les saisons passent, les familles se font, voire se défont, les enfants grandissent, la moustache et les rides

apparaissent sans que la situation évolue pour les deux anciens cow-boys. Qu'importent les références aux montres et aux pendules, aux attentes et aux longs voyages, aux mois de retrouvailles et

aux saisons d'absence, la contrainte extérieure grève la vie des deux personnages au point de ne plus permettre la moindre modification, le moindre espoir de vie commune et de maison partagée. En

pointillés, il ne demeure que les courtes semaines de fuite vers les hauteurs, comme si, dans les montagnes, il était enfin possible de respirer l'air frais de la passion véritable et non les

miasmes délétères de l'oppression sociale. Néanmoins, l'altitude n'empêche pas l'illusion, la fausseté, puisqu'il ne peut s'agir que d'un rêve de bonheur et non du bonheur lui-même, enfin atteint

et tangible.

On sera peut–être étonné de constater que les deux œuvres, romanesque et cinématographique, utilisent des procédés

contradictoires pour donner l'image de ce statisme situationnel. Ainsi, la nouvelle d'Annie Proulx cherche à concentrer les effets, à densifier un texte dont le peu de mots se fait l'écho de la

parole des personnages peu enclins à développer leurs propos : que ce soit une discussion en montagne ou une parole écrite comme la carte postale de Jack reprenant contact (Entendu dire

que tu étais à Riverton. Serai dans le coin le 24, pensé m'arrêter pour te payer une bière, p. 36), les protagonistes ne sont ni bavards ni expansifs, même sur leurs sentiments (Allons,

Ennis, tu m'as expédié au septième ciel, fais quelque chose pour que ça continue, p. 54). Esprits frustes, parole fruste. Le texte joue de cette pauvreté intellectuelle et tend vers une

formulation à la limite de l'elliptique parfois. La contrepartie est alors l'impression d'épure qui se dégage du récit. Le sentiment amoureux en paraît encore plus pur, plus intense, dans la

mesure où il est moins victime des mots et des concepts. Encore une fois, il faut redire l'importance du désir d'Ennis et Jack, lequel se passe de mots et s'incarne dans la chair même des amants

qui ne se retrouvent que pour rouler au creux d'un lit (Ils partirent dans le pick-up de Jack, achetèrent une bouteille de whisky et vingt minutes plus tard ils étaient au motel Siesta à faire

rebondir un lit, p. 41) ou dans la poussière d'un campement sauvage (Une chose ne changeait jamais : l'intensité fulgurante de leurs rares accouplements était assombrie par le sentiment que

le temps leur échappait, le temps trop court, toujours trop court, p. 68), limitant leurs échanges verbaux à quelques souvenirs. Les corps parlent pour eux et ne mentent pas.

Quant à ces corps, ils sont aussi les lieux où le temps laisse sa trace et rappelle que si la situation n'évolue pas, le

temps n'épargne personne. Ils vieillissent au cours des vingt années de retrouvailles éphémères et d'échappées montagnardes : le corps de Jack s'empâte (Jack s'était étoffé des épaules et

des hanches, p. 60) et les yeux d'Ennis se rident fortement dans le film.

Tout autant que les fleuves au cours unidirectionnel et les saisons au mouvement cyclique, les corps redisent

l'inéluctabilité de l'écoulement temporel qu'Ennis préfère nier, alors que Jack souhaiterait y introduire le changement. Pour le dire autrement, Ennis se satisfait d'un futur à définir mais

auquel il ne permet jamais d'advenir, alors que Jack espère un présent qui tienne compte des acquis du passé et des incertitudes à contenir. Sa mort le voue définitivement au passé, tandis

qu'Ennis, seul désormais, se fige dans une posture d'attentisme intenable (Jack, je jure..., p. 93 et Jack, je te jure... dans le film) qui ne le mène nulle part.

À l'écriture concise de la nouvelle, Ang Lee oppose un film de deux heures et quatorze minutes, qui prend le temps de

laisser se dérouler les étapes de la vie, les pesanteurs psychologiques et les compromis sociaux. La densité de la nouvelle, qui se satisfait des ellipses, trouve son pendant dans le délayage

filmique de l'information et même son gonflement ; ainsi, Ang Lee donne à voir la famille de Jack, et notamment la suffisance machiste de son beau-père, mais aussi l'homme qui pourrait

remplacer Ennis dans la vie de Jack, ainsi que Cassie Cartwright, la jeune femme amoureuse d'Ennis et prête à le sauver de lui-même : autant d'indices d'une dilution informative qui aide à

s'immerger dans la complexité réaliste des personnages. L'illusion de leur quotidienneté permet de satisfaire la curiosité du spectateur, qui se laisse plus facilement séduire par un être perçu

dans son humanité complexe que par un personnage inconnu à la sexualité moralement suspecte.

Ainsi, les deux approches artistiques conduisent à deux conceptions du temps. Si la nouvelle fonctionne de manière

circulaire en une grande analepse assimilable à un souvenir d'Ennis, on peut considérer par contraste que le film fonctionne sur un mode plus romanesque qui privilégie l'analyse psychologique

dans la durée et par le biais du détail observé : l'adaptation cinématographique offre au spectateur une perception progressive de l'inéluctabilité d'un processus destructeur qui évolue avec

lenteur et de façon inexorable. Dans le dossier de presse du film, on peut lire : Ang avait envie de raconter l'histoire de ces gens qui vivent à une époque et dans un lieu où ils n'ont pas

le droit d'éprouver ces sentiments, ni de les exprimer (Michael Costigan, producteur exécutif). La nouvelle, quant à elle, annonce dès le départ la solitude finale d'Ennis – même si l'incipit en

italique ne date pas de la toute première édition du texte – et donc le résultat tragique d'une histoire encore à venir et dont les détails n'aideront pas à comprendre autre chose que la

mécanique dévastatrice. Pourtant, lorsque l'on regarde le film, à tout moment il semble qu'une issue heureuse pourrait être envisagée et que le bonheur simple qu'espère Jack n'est pas

inaccessible, cependant l'oppression latente de la morale sociale veille et nos protagonistes sont empêchés par l'épée de Damoclès qu'est cette contraignante assignation à s'aligner sur le modèle

hétérocentriste, exclusif et répressif.

Le poids de la morale

Si le temps est un moteur de l'anéantissement des personnages, c'est parce que la vingtaine d'années qui égrène les

événements de l'histoire couvre une période où l'homosexualité est considérée comme un vice social et dans le meilleur des cas comme une pathologie. Pour certains, à l'instar d'Alma, l'épouse

d'Ennis, fermer les yeux ou refermer la porte suffit pour ne pas voir (Quand elle constate la relation de son mari avec Jack, elle a peur d'en parler et ne sait comment aborder le sujet. Alors,

elle garde tout cela en elle, comme un secret honteux, Michelle Williams, dossier de presse), pour d'autres, le père d'Ennis par exemple, il faut éradiquer cette perversion de la manière la plus

violente possible. Ainsi, l'amour des deux hommes est cantonné au silence, à la dissimulation, voire à l'autodestruction, parce qu'il est du domaine de l'interdit.

Considérons tout d'abord la manifestation contextuelle du rapport à l'interdit selon le point de vue de la société des

années 60 et 70. Face à l'inconnu, seule la condamnation est de rigueur : ce que l'on ne comprend pas doit être supprimé. Les signes manifestes de cette conception ne se donnent à voir que

dans la violence. Ennis est marqué par celle-ci, dont il a vu le résultat à l'âge de neuf ans : son père, qui est peut-être le meurtrier (Merde, autant que je puisse le savoir, c'est lui qui

l'avait fait, p. 52), l'a contraint à voir le cadavre, brisé par les coups et les mutilations, du vieux Earl (Ce que le démonte-pneu avait fait on aurait dit des tomates brûlées répandues sur

tout son corps, son nez était déchiré d'avoir raclé sur le gravier, p. 52) ; Ennis sait que devant son fils le père n'aurait pas plus de retenue et que sa rage serait tout aussi meurtrière

(S'il vivait encore et passait la tête par la porte en ce moment même, tu peux parier qu'il sortirait son démonte-pneu, p. 52-53). Le film reprend le récit fait à Jack et y ajoute l'horreur de

l'image analeptique : une seule image du corps gisant dans un fossé d'irrigation, un plan fixe, celui que l'on peut croire imprimé dans la mémoire de l'enfant devenu grand et de l'adulte

effrayé (Ennis parle peu. Ce silence nous semblait non seulement lié à une expérience traumatisante dans son enfance, mais aussi à la découverte de sa propre sexualité. Ennis se cache derrière

une attitude violente. Il peut devenir violent parce qu'il a très peur, Ang Lee, dossier de presse). Ang Lee ajoute à ce souvenir un autre événement qui aide à percevoir le poids psychologique

que représente la contrainte sociale : lors d'une séance de rodéo, Jack est sauvé de la fureur du taureau par un clown, auquel il tente d'offrir un verre le soir venu. Cependant, son offre

est refusée et le clown sans costume s'écarte de Jack pour aller retrouver d'autres hommes avec qui il échange des propos inaudibles tout en regardant Jack de manière agressive. La scène trouve

son intérêt dans l'ambiguïté érotique que suscite Jack et qui est tout de suite refoulée par l'autre homme, lequel ne trouve refuge contre ce qu'il ne comprend pas ou s'interdit de comprendre que

dans le groupe protecteur et exclusif. On aura perçu que les avances, discrètes, de Jack le mettent en danger dans le cadre machiste de la société des États américains du sud. À la violence

physique relatée par Ennis répond la violence psychologique endurée par Jack (Ennis et Jack font partie de l'Ouest américain qui a des valeurs machistes et traditionnelles. Ils doivent donc

garder en eux tout ce qu'ils ressentent, Ang Lee, revue de presse).

La contrainte morale conduit les deux jeunes gens à entrer dans le rang en se mariant et en fondant chacun une famille.

Certes, il serait mensonger de dire que le statut de père leur déplaît – Ennis est un père aimant et présent, Jack enseigne le respect à son fils lors de l'épisode filmique relatif à la

télévision pendant le repas – mais ils ne l'ont pas choisi, ils s'y sont conformés parce qu'aucun autre modèle de couple ne leur était proposé, d'autant plus que leur manque de culture livresque

ne leur donne pas accès à des modèles mythiques, littéraires ou historiques susceptibles de les libérer de la norme sociale. L'un et l'autre ont intériorisé l'interdit jusqu'à s'en faire les

défenseurs (Suis pas pédé dit Ennis, et Jack de répondre : Moi non plus. C'est parti comme un boulet. Regarde personne que nous, p. 28). Ainsi, alors même qu'ils sont seuls dans la montagne

et sans contrainte apparente, les deux amants revendiquent leur hétérosexualité et justifient leur attirance mutuelle par le fait qu'ils sont loin de toute société, donc de femmes. Il leur faudra

se perdre quatre ans et se retrouver presque par hasard pour admettre la réalité de leur désir. Pourtant, cela ne les empêche pas d'avoir des liaisons avec des femmes, ce qui permet à Annie

Proulx et Ang Lee de ne pas caricaturer non plus la condition humaine en une antinomie naïve entre homosexualité et hétérosexualité exclusives, la réalité du désir étant infiniment plus complexe.

Néanmoins, l'attitude d'Ennis et Jack montre combien les normes sociales sont contraignantes : l'un et l'autre ont intériorisé l'interdit qui circonscrit leur sexualité, comme le révèle la

confrontation qui a lieu après le divorce d'Ennis. Alors même que l'obstacle social est levé et que Jack se laisse bercer par l'illusion qu'Ennis acceptera de partager sa vie, l'attachement au

modèle parental devient le nouveau prétexte pour ne pas se mettre en marge des codes de la communauté. En termes métaphoriques, les amants se contentent de l'ombre pour échapper à la lumière de

la visibilité, ils cherchent par tous les moyens d'éviter le regard des autres et craignent qu'en pleine rue on lise la vérité sur leur visage (Si on le fait [s'embrasser] là où il faut pas, on

est cuits. Y a rien pour brider un truc pareil. Ça me fout la trouille. p. 48).

À vouloir être invisibles, c'est progressivement eux-mêmes que les deux amants estompent, et plus particulièrement

Ennis, qui refuse tout engagement malgré les propositions et même les infidélités désespérées au Mexique de Jack (Je pense qu'Ennis se punit lui-même d'éprouver ce besoin et ce désir. La peur

s'est installée en lui à un très jeune âge et ses sentiments le dégoûtent, Heath Ledger, revue de presse). À se refuser ce qu'il désire réellement, Ennis en vient progressivement à perdre tout ce

qui pourrait être sien, il vogue d'un emploi précaire à un autre, mais c'est surtout ses relations avec ses proches qui pâtissent de sa crainte à s'investir dans une relation homosexuelle

suivie : il perd tout d'abord Alma, qui divorce au bout d'une dizaine d'années, puis ses filles après le repas de Noël chez Bill (Il resta longtemps sans chercher à voir ses filles, se dit

qu'elles lui feraient signe lorsqu'elles auraient l'âge et l'intelligence de s'éloigner d'Alma., p. 59-60) et, enfin, selon Ang Lee, Cassie Cartwright, la dernière personne à tenter de l'arracher

à sa lente déchéance. Tout cela ne fait qu'annoncer la perte ultime de Jack, non par sa mort, mais en apprenant des parents du défunt que celui-ci avait pour projet de venir retaper la ferme

familiale pour s'y installer avec un autre homme. À vouloir échapper au regard des autres – espoir raté dès le début de leur relation, puisque Joe Aguirre les a observés avec ses jumelles –,

Ennis finit par sortir du champ visuel de Jack même, du moins c'est ce qu'il peut être en droit de croire, après la mort de ce dernier, auquel il reste fidèle dans sa misère et sa

solitude.

La charge psychologique de la morale collective est telle pour les deux hommes que vivre en société est difficile :

Ennis se renferme peu à peu en lui-même, Jack est obligé de fuir parfois vers le Mexique pour apaiser son désir homosexuel, et cette double fuite gène l'épanouissement de leur passion au point

d'en briser l'élan fusionnel.

Une tragédie sociale

La situation qui accable Jack et Ennis porte les marques de la fatalité tragique : l'étude la temporalité et de

l'oppression sociale a déjà révélé combien ils étaient victimes de circonstances si contraignantes qu'elles les empêchaient d'accéder à un bonheur que les deux auteurs nous font sentir comme à

portée de main. Jamais les deux amants ne retrouvent la joie insouciante de leur séjour à Brokeback Mountain.

Le texte d'Annie Proulx ne cesse de fournir des indices pour annoncer l'issue douloureuse de son récit et, dans une

ambiance postromantique, la nature est l'écho des sentiments des personnages au point d'en devenir le substitut narratif. L'exemple le plus éloquent est assurément l'évolution météorologique

durant l'escapade dernière des deux amants en mai 1983 : l'inquiétude fondamentale d'Ennis semble appeler l'orage et symboliquement la destruction de la beauté simple de son bonheur

temporaire (Ennis, veillant au grain, cherchait à l'ouest les cumulus qui auraient pu apparaître par une telle journée, mais le bleu du ciel était si profond dit Jack, qu'il allait se noyer à

regarder en l'air, p. 62-63) ; et quelques paragraphes plus loin le mauvais présage d'advenir (Le matin du troisième jour arrivèrent les nuages qu'Ennis attendait, un tourbillon gris venant

de l'ouest, une barre sombre qui poussait devant elle un vent froid et de légers flocons, p. 65). Quant à Jack, quoi qu'il fasse ou propose, il se heurte à la fixité d'Ennis, ce qui se résume

dans l'image d'un accomplissement impossible, fuyant entre les doigts de celui des deux qui tente de le retenir (Jack mit pied à terre, recueillit l'eau glacée dans sa main, des gouttes

cristallines s'échappant de ses doigts, la bouche et le menton luisant d'humidité, p. 64). Les animaux eux-mêmes ont partie liée avec le sens (L'ours apeuré disparut dans les arbres, galopant

d'une allure pataude qui lui donnait l'air à moitié disloqué, p. 64) : comment ne pas voir en cette bête effrayée par les hommes l'annonce de ce qu'est en train de devenir Ennis, un vieil

ours solitaire ? Et pour s'assurer que le lecteur comprend bien les symboles que l'on met à sa portée, Annie Proulx ajoute une comparaison qui explicite la valeur allégorique du récit

qu'elle vient de faire (Comme de vastes nuages de vapeur montant des sources thermales en hiver, des années de choses tues et aujourd'hui indicibles – acceptations, déclarations, remords,

culpabilités, craintes – s'élevèrent autour d'eux, p. 74).

Quant à Ang Lee, il donne à voir des symboles tout aussi évocateurs et, de la même manière que la nouvelliste, il les

intègre à la narration en tant que signes annonciateurs. Avant et après l'épisode dans les massifs de Brokeback Mountain, Jack regarde Ennis dans son rétroviseur : d'une vision à l'autre, on

est passé de l'homme distant à l'homme distancé qui disparaît peu à peu dans le lointain parce qu'il n'avance pas aussi vite que Jack ; symboliquement, Jack est celui qui roule – n'est-ce

pas toujours lui qui fait les voyages pour retrouver l'homme aimé ? –, qui progresse et rêve de changement, alors qu'Ennis n'avance lentement que vers le néant pour s'y confondre

presque (Tout ce que j'ai jamais fait comme voyage, c'est de tourner autour de la cafetière à chercher la poignée, p. 70). Voué au statisme ou au mouvement circulaire, Ennis se condamne à la

solitude, ce que la composition générale de la nouvelle donne à voir : le récit commence et finit avec lui, la boucle diégétique l'enferme dans le souvenir de Jack, qu'il n'a pas su rendre

heureux, et toutes les promesses ne servent plus qu'à entretenir le mouvement de la spirale (Jack, je [te] jure...)

En outre, dire d'Ennis qu'il est condamné, dans le cadre d'une interprétation tragique des œuvres, c'est postuler qu'il

est coupable d'une faute commise ; mais peut-on accuser quelqu'un de n'avoir pas eu le choix ? En effet, contrairement à Jack, il est miné depuis son enfance par le souvenir du meurtre

au démonte-pneu, qu'il projette au final, malgré ce qu'on lui dit des circonstances accidentelles, sur la mort de son amant : l'idée de la mort violente imposée à l'homosexuel qui vit sa

sexualité se manifeste chez Ennis comme une nécessité. Si faute il y a, il ne fait que la porter, elle lui est imposée par les autres qui ont construit un monde où son désir est considéré comme

une faute. Qu'importe de savoir si son amour est pur, son désir n'entre pas dans les schémas formatés de la morale collective. La norme sociale est bien l'espace où la fatalité trouve sa

réalisation, et Ennis, plus que Jack encore, en est la victime, parce que loin dans son passé, il a été marqué par la violence hétérocentriste. Sa faute, comme celle de Joseph K. selon Franz

Kafka et même Orson Welles qui a adapté Le Procès au cinéma, ne peut être qu'auto-générée dans un contexte social contraire à une éthique personnelle. À cela s'ajoute que, dans le

contexte judéo-chrétien qui constitue la trame morale de la société américaine, le désir en soi est d'ores et déjà lié au mal : qui cherche son propre plaisir est un pervers, car le bonheur

de l'homme n'est pas de ce monde et ne peut donc pas trouver de réalisation ici–bas. Quant à Jack, parce qu'il a voulu parvenir plus vite au bonheur, il a été condamné plus tôt, laissant à Ennis

le purgatoire qu'est la solitude inexorable. Les deux œuvres amènent donc de manière différente à la critique d'une morale qui prône le respect des conventions uniformisantes au détriment du

bonheur de l'individu. On ne commentera pas le fait que les critiques aient tant encensé un film dont l'issue fatale conforte le goût d'un retour à l'ordre établi.

Aborder la dimension tragique du récit conduit à s’interroger in fine sur le possible héroïsme des

personnages, d’autant plus que le contexte culturel choisi est celui du cow-boy moderne, « héritier démocratique de la fatigue mythique du chevalier » (G.-N. Granville, Le Courrier

de l’Unesco, septembre 1989). Entre Ennis, si peu corrompu par l’hybris social qu’il accepte de tout perdre sans rien tenter, et Jack, qui rêve d’une petite ferme pour y mener

une vie simple à deux, on ne sait qui appeler « héros ». Pourtant, si l’on appréhende leurs destins confondus, c’est l’essence du tragique que l’on retrouve en eux. L’un a espéré passer

outre la norme commune et réaliser un bonheur scandaleux aux yeux de tous, l’autre endure le châtiment infernal de l’échec ; celui-ci porte l’espoir toujours à venir de celui-là, qui avait

tenté de l’atteindre ; et tous deux affrontent un destin qui les anéantit : « Vous pourriez facilement dire qu’Ennis et Jack vivent dans le mensonge, mais ils y sont obligés. Je ne

pense pas qu’ils aient connu d’autre façon de survivre. Ce n’est pas comme s’ils avaient eu le choix » (Ang Lee, revue de presse). Jack et Ennis, à l’échelle de la destinée ne font qu’un

dans un présent insatisfaisant et perpétuellement reconduit, tiraillés entre un passé heureux fulgurant et le fantasme de le voir renaître.

Tragédie sociale, Brokeback Mountain, comme son nom anglais le laisse deviner, est le récit de deux

êtres au « dos brisé » pour lesquels le « retour » au bonheur entraperçu est rendu impossible. Il ne peut qu’y avoir eu « Brokeback Mountain » dans le passé, et il

ne peut plus y avoir « Brokeback Mountain » dans l’avenir. Pourtant, la fatalité du destin ne fige pas la réalité : bien au contraire, le film, adaptation pour le grand public d’un

texte auparavant peu connu, donne à voir, par le jeu spéculaire propre au cinéma de fiction, quels sont les travers et les dangers de l’uniformisation morale de la sexualité. On peut donc être

d’autant plus surpris de constater que les commentateurs et les critiques, censés être un tant soit peu objectifs ou du moins lucides, n’aient proposé qu’une lecture restrictive du film en niant

la spécificité de l’amour homosexuel et du même coup en reproduisant les carcans idéologiques contre lesquels Annie Proulx et Ang Lee s’étaient insurgés. La morale sociale bourgeoise et

judéo-chrétienne est encore loin d’avoir le « dos brisé », elle demeure pesante sur les épaules des gays, Atlas modernes, contraints de supporter l’oppression fatale (ou sociale) pour

ne pas risquer l’exclusion sociale (ou fatale).

Commentaires