(Some like it Camp)

(Some like it Camp)

par Tom

Peeping

Tom Peeping (T.P. pour les intimes, comme Tippi Hedren) aime se

promener sur les chemins de traverse du 7ème art et de la télé et s’arrêter pour soulever des pierres. Les films qu’il y déniche, la plupart méconnus ou oubliés, méritent pourtant leur place près

de l’arc-en-ciel. Camp, kitsch, queer ou trash, ils racontent une histoire du cinéma des marges. Gays sans l’être tout en l’étant, ils espèrent retrouver dans cette rubrique leur fierté d’être

différents.

Tom Peeping, quand il ne visionne pas quelque rareté de derrière les fagots, est conférencier en histoire de l’art et fréquente assidûment les

musées parisiens pour y gagner sa vie de vive voix. Il est né dans les Sixties, la décennie du Pop Art, des Yéyés et des Go-Go Girls. Et il rejoint, pour notre (et votre) plus grand plaisir,

l'équipe du blog Les Toiles Roses.

Fiche technique :

Avec Charlotte von Mahlsdorf, Jens Taschner, Ichgola Androgyn, Robert Dietl, Beate Jung, Sylvia Seelow,

Evelyn Cron, Utz Krause, Rainer Luhn, Heiner Carow, Tima die Göttliche, Lina Androwna, Ovo Maltine, Bert Pesalla et Andreas Schroeck. Réalisation : Rosa von Praunheim. Scénario : Valentin Passoni

et Rosa von Praunheim, d'après les mémoires de Charlotte von Mahlsdorf.

Durée : 90 mn. Disponible en VO et VOSTanglais.

L'avis de Tom

Peeping :

Les films ou les documentaires sur des personnages réels dont les vies accumulent des péripéties à damner le

pion aux scénaristes les plus enfiévrés sont un de mes genres préférés. Je suis ma propre Femme (Ich bin meine eigene Frau), le docudrama allemand de Rosa von Praunheim sur Charlotte von

Mahlsdorf, les enterre tous.

Charlotte von Mahsldorf (1928-2002) naquit Lothar Berfelde à Berlin. Préférant la couture des robes aux jeux

de ballons, l’adolescent qui subissait les railleries de ses camarades de classe quitta l’école pendant la guerre pour aller travailler chez un antiquaire dont il devint l’amant et qui allait se

fournir à l’œil, la nuit, dans les appartements abandonnés par les juifs. Victime avec sa mère des violences répétées de son père (qui était membre actif du parti Nazi), Lothar décida en 1944, à

16 ans, de régler le problème. Après avoir, au sens propre, « tué le père » à coups de rouleau à pâtisserie, il fut placé quelques temps en institution psychiatrique puis condamné à quatre ans de

prison par la justice nationale-socialiste. Libéré dès la fin de la guerre, il alla habiter chez sa tante (sa vraie tante, pas l'antiquaire !), une femme qui préférait les femmes, s’habillait en

homme chez elle et permettait à Lothar de porter ses robes de ville. « La Nature nous a vraiment joué un drôle de tour ! » la tante avait-elle l’habitude de dire à son neveu. Se prostituant à

l’occasion à des notables pour arrondir ses fins de mois tout en se constituant un carnet d’adresses et ayant pris le goût de piller les appartements en ruines de Berlin, Lothar fit jouer ses

relations pour obtenir l’autorisation d’occuper gratuitement un manoir abandonné en attente de démolition dans le quartier de Berlin-Mahlsdorf. Il y déposa ses antiquités chapardées et ouvrit le

bâtiment au public sous le nom de "Gründerzeit Museum" (la "Période des Fondateurs", soit les années 1840-1870), un musée tout à la gloire du mobilier et des objets de la petite bourgeoisie

berlinoise du milieu du XIXe siècle.

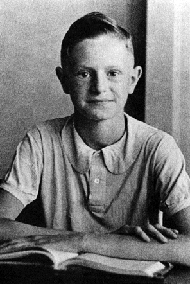

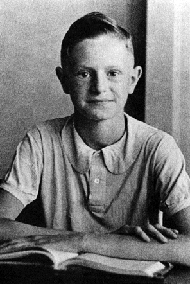

Lothar à 11 ans et

Charlotte cinquante ans plus tard.

Lothar à 11 ans et

Charlotte cinquante ans plus tard.

Maintenant habillé en femme à la maison comme à la ville (le plus souvent d’une blouse ou d’un pull, d’un

fichu et d’un collier de perles mais toujours sans aucun maquillage) et ayant changé son nom pour celui plus fleuri de Charlotte von Mahlsdorf, Lothar devint conservatrice de musée, une vraie

self-made woman qui géra de façon artisanale sa collection pendant presque trente ans avec l’assistance de quelques gays et lesbiennes berlinois sortis du placard, y organisant des visites

guidées et des événements communautaires à la barbe des autorités. Mais les Communistes (pendant la Guerre Froide, le quartier de Mahlsdrof était passé à Berlin-Est) virent cette équipe haute en

couleurs et les rumeurs de réunions d’homosexuel(le)s dans les lieux d’un très mauvais œil : en 1974, ils voulurent récupérer le musée pour en faire une institution d’État et virer le personnel.

Après maintes tracasseries policières et administratives de la part des Cocos, une période au cours de laquelle Charlotte distribuait les objets du musée à ses visiteurs en signe de protestation,

l’Allemagne de l’Est capitula et lui laissa la jouissance du bâtiment et de ses collections.

Mais avec la chute du Mur en 1989, une autre menace apparut : celle de l’Extrême-Droite, dont les Skinheads

harcelèrent Charlotte et ses collaborateurs. En 1991, ils saccagèrent le musée et cassèrent la gueule à l’équipe et aux invités après s’être introduits dans les lieux pendant une soirée LGBT.

Fatiguée par ces soucis et n’ayant plus vraiment le cœur à continuer, Charlotte passa la main à un couple de filles moustachues et quitta Berlin pour la Suède en 1997, cinq ans après avoir reçu

une Médaille d’Honneur de la Ville en 1992. L’année du départ de Charlotte, la ville de Berlin rachetait le musée et le gère toujours aujourd’hui, sous le nom mémorable de « Gründerzeitmuseum

Mahlsdorf u. Förderverein Gutshaus Mahlsdorf e.V. » (ah, ces Allemands !). Charlotte von Mahlsdorf, citoyenne d’honneur de la Ville de Berlin, est morte à 74 ans d’une crise cardiaque lors d’une

visite à Berlin en 2002. Elle y est enterrée, en robe et collier.

Un personnage tel que Charlotte von Mahlsdorf ne pouvait que rencontrer et séduire Rosa von Praunheim (né

Holger Bernhard Bruno Mischwitzky en 1942), le turbulent écrivain, réalisateur et figure de proue de l’activisme gay berlinois depuis les années 1960. En 1992, Rosa von P. décida de consacrer un

film à Charlotte von M., qui était alors une amie de longue date. Charlotte venait d’écrire ses mémoires Ich bin meine eigene Frau (Je suis ma propre Femme) et le livre servit

de base au scénario tout en donnant son titre au film. Moins outrancier et plus grand public (enfin, tout est relatif !) que la plupart de ses autres productions, Je suis ma propre Femme

est sans doute (avec Der Einstein des Sex, son très bon biopic de 1999 consacré à Magnus Hirschfeld, le pionnier des droits des homosexuels), le film le plus accessible de Rosa von

Praunheim. Et un film-culte malheureusement trop peu visible depuis sa première sortie.

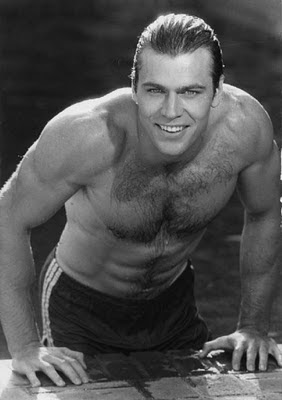

Les trois incarnations de Charlotte dans le film.

Les trois incarnations de Charlotte dans le film.

Je suis ma propre Femme raconte de façon chronologique la vie invraisemblable mais vraie de Lothar/Charlotte. Doté, comme tous les projets de

Rosa von Praunheim, d’un budget dérisoire, le film compense son évident manque de moyens par une inventivité, un humour et une implication magistrale de tous ses participants, pour ne pas parler

des surprises sans cesse renouvelées de l’histoire et du scénario. Le métier de documentariste de Rosa von Praunheim transperce sous celui de réalisateur de fiction et rend le film, au-delà de

l’intérêt de son histoire, passionnant pas ses audaces structurelles.

Si les scènes du premier tiers de Je suis ma propre Femme (l’enfance de Lothar et son adolescence

sous le Troisième Reich) furent tournées en studio ou dans des décors simples mais crédibles, le reste du film utilise les lieux réels dans lesquels s’est déroulée la vie de Charlotte, et

notamment le Gründerzeit Museum, dont le film est donc aussi, en quelque sorte, une visite guidée. De temps en temps, des flashbacks proches ou lointains évoquent l’histoire des lieux, comme

cette surprenante scène dans laquelle on découvre les bals travestis qui se tenaient dans le bâtiment du musée au milieu du XIXe siècle quand des jeunes hommes habillées en belles dames

rejoignaient des gradés de l’armée prussienne dans les chambres après des soirées-concerts. À partir du moment où le film commence à raconter Charlotte en son musée, il prend une tournure assez

fascinante, qui utilise à la fois les ressources du documentaire et de la fiction. Comme Lothar fut Charlotte et comme Holger est Rosa, le film se joue des apparences et brouille sa nature sous

une double identité, pour le plus grand plaisir du spectateur.

Charlotte est jouée par trois acteurs différents selon l’âge de son personnage : l’adolescent et le jeune

adulte sont interprétés par deux comédiens dont les prestations ne méritent sans doute pas un Grand Prix d’Interprétation mais qui restituent parfaitement les complexités de Lothar/Charlotte et

n’ont pas peur de se donner corps et âmes aux situations les plus cocasses ou scabreuses. Et, dans un effet splendidement brechtien, Charlotte âgée est jouée… par Charlotte von Mahlsdorf

elle-même (63 ans lors du tournage), qui interprète donc son propre rôle pendant la dernière partie du film. La personnalité apparemment très sympathique de Charlotte imprègne tout ce dernier

tiers, au cours duquel la frontière entre le documentaire et la fiction est abolie. Rosa von Praunheim nous donne d’ailleurs un avant-goût de la présence de la vraie Charlotte dans une étonnante

scène des débuts du film, quand, lors d’une séance SM des années de jeunesse du personnage, Charlotte fait une première apparition à l’écran, en corrigeant l’acteur qui l’incarne avec des

indications sur la manière de donner un coup de cravache sur des fesses nues. C’est surprenant, ingénieux, amusant. De la même manière, les collaborateurs de Charlotte au musée sont joués par les

véritables personnes elles-mêmes. La scène de saccage par les Skinheads a donc dû réveiller, pour les protagonistes du film, de biens mauvais souvenirs.

Je suis ma propre Femme dresse le portrait inoubliable d’une personnalité hors du commun, un jeune homme qui s’est « très tôt senti femme à

l’intérieur » et qui, poussée par sa tante bienveillante, a choisi de passer sa vie habillé en femme (mais pas du tout de façon flamboyante : Charlotte von Mahlsdorf, passionnée par le milieu

tout petit-bourgeois du XIXe siècle, ayant toujours préféré les chemisiers blancs à col-dentelle et les blouses de femme d’intérieur aux tenues des cocottes et des grandes dames) en traversant

les bouleversements politiques de l’Allemagne entre les années 1930 et les années 1980. Travesti mais pas transsexuel (Charlotte von M. n’a jamais voulu être opéré et ignorait royalement son

service trois-pièces), Charlotte réfutait d’ailleurs les deux termes et disait qu’elle était naturellement « une femme dans un corps d’homme » et même, pour compliquer les choses, qu’elle se

sentait en fait « profondément lesbienne ». On en perd les pédales…

Le film donne de Charlotte von Mahlsdorf une image très positive et sympathique : affranchie, volontaire,

obstinée, résiliente et activiste, elle ne peut que forcer l’admiration. Dans la réalité, les choses sont plus nuancées car depuis la sortie de son autobiographie et du film, de nombreuses voix

se sont élevées contre cette image un peu trop respectable. En effet, ses activités de pillage des appartements juifs abandonnés pendant la guerre pour en récupérer le mobilier, ses probables

accointances avec la Stasi (les services secrets de la RDA) – Charlotte von. M. est fortement soupçonnée d’avoir été informatrice pendant les années 1970 – et quelques déclarations tardives

malheureuses sur les gays et les lesbiennes ont quelque peu terni la légende et provoqué des remous au moment de sa décoration par la Ville de Berlin. Ces zones d’ombre rendent le personnage

encore plus complexe qu’il ne l’est déjà et donnent le sentiment que son inaltérable sourire de mamie-gâteau à la dégaine impossible a en fait caché bien des secrets. Une personne réelle qui

aurait eu tant à revendre aux écrivains en mal d’inspiration, Charlotte von Mahlsdorf est devenue, avec le temps, une figure hautement romanesque qui ne peut que fasciner ceux qui la

découvrent.

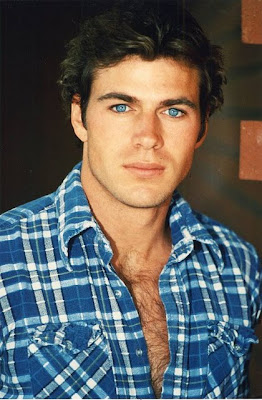

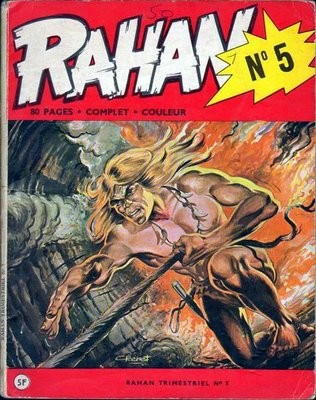

L'affiche de la pièce (notez les symboles dans les perles).

L'affiche de la pièce (notez les symboles dans les perles).

Pour preuve, la création en 2003 de la pièce I am my own Wife de Doug Wright, qui triompha d’abord

Off-Broadway avant de passer à Broadway. La pièce, basée sur le livre de Charlotte, le film et ses rencontres avec l’auteur, a obtenu en 2004 les deux récompenses les plus prestigieuses qu’une

pièce de théâtre peut remporter aux États-Unis : le Pulitzer Prize (Drama) et le Tony Award (Best Play). À ce jour, la pièce a été traduite dans de nombreuses langues et est toujours jouée dans

plusieurs pays, passée du statut de création underground à celui de classique contemporain.

Alors, si vous en avez un jour l’occasion, n’hésitez pas à vous pencher sur le cas que fut la Fräulein von

Mahlsdorf : ce n’est pas tous les jours que vous croiserez un Lothar qui s’appelait Charlotte et qui a réussi l’exploit de se débarrasser successivement de son père, des Nazis, des Communistes et

des Skins avec du culot, une blouse et un plumeau.

J'ai découvert Je suis ma propre Femme un soir il y longtemps sur Arte, par hasard. Une VHS du film

existe en cherchant un peu, ainsi qu'un DVD US (bootleg de qualité très médiocre). Le livre, dans sa version allemande ou traduction anglaise, est facilement trouvable.

![[iamowcov.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_SFCtB2aOcNM/SiNuCN9uFKI/AAAAAAAAAEs/Wo8DrEx-6AM/s1600/iamowcov.jpg)

Commentaires