Le Père Docu s'appelle Gérard Coudougnan, il est né en 1962 et a pour qualification

« enseignant-documentaliste », vous savez la dame qui râle au C.D.I. (centre de documentation et d'information) : c'est lui. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est en ce

moment éloigné de son lieu de travail habituel mais a toujours un C.D.I. (contrat à durée indéterminée) avec les bouquins pour qui il a une vraie A.L.D. (affection de longue durée).

Au hasard de ses lectures, il a croisé Marc-Jean Filaire puis Môssieur Daniel C. Hall (« The Boss »)

qui lui a proposé de regrouper ici quelques « recensions » d'ouvrages à thématique LGBT.

Toute remarque, toute suggestion sera la bienvenue. Les avis, sous forme de commentaires, pour échanger des

points de vue encore plus !

La bibliothèque rose est ouverte… vous avez lu Le Club des Cinq d'Enid Blyton ? Claude, le « garçon

manqué » est peut-être alors votre première rencontre avec une petite lesbienne ou une future transgenre ? Ah bon, vous n'avez pas connu les Bibliothèques Rose et Verte ? Qu'importe, entrez

(couverts !) ici et faites ce que vous voulez entre les rayons, ne soyez pas sages ...

Pierre LACROIX, Homo Pierrot : tome

1,

ErosOnyx, 2008, 142 p. – 14 x 19 cm, 17

€

Pierre Lacroix entreprend ici le début de son autobiographie : enfance et adolescence.

Les amoureux de la littérature, de la chanson et les cinéphiles vont retrouver, dans ce récit,

des émotions ressenties à l'écoute de vinyles, en tournant les pages de livres marquants ou au creux d'un fauteuil, dans une salle obscure où la lumière apparaissait dans un regard, une attitude,

un zoom sur le regard qu'échangeaient deux hommes.

Le contexte est rural : une ferme auvergnate des années 60. La famille banale, mais le dernier

regard d'une mère mourante, ses derniers mots pour son Pierrounel, âgé de douze ans, le sont moins. Il y a de l'amour, du respect et de la douceur dans cette maison. Pierre en aura besoin et

saura y avoir recours lorsque son attirance pour les garçons lui apparaîtra comme une évidence à laquelle personne ne sera en mesure d'émettre une objection digne d'intérêt. « Vis comme tu es né,

vis comme tu es » est la phrase qui guide Pierre.

Et le collège lui offre Erwan, un prof de français qui place l'ouverture de l'esprit et

l'enrichissement culturel de ses élèves au-dessus des consignes pédagogiques ou des grilles d'évaluation. Le français n'est pas une discipline scolaire mais le moyen de s'ouvrir aux autres, de

puiser dans leurs écrits la force et les moyens de façonner sa propre existence. Pierre est fasciné par Erwan, et si Erwan dépasse les limites de la pédagogie et de la loi dans sa relation avec

son élève, le lecteur se retrouve au cœur d'un roman d'apprentissage sentimental, littéraire et humain où la passion emporte tout sur son passage.

Pierre absorbe tout : la musique, les giclées de sperme, les expériences américaines d'Erwan,

les textes que Lagarde & Michard ont censurés. Il reste imperméable aux regards étriqués des autres collégiens, des esprits « bien pensants », des bigots laïques dévots du Dr Freud…

Dans un style beaucoup plus romanesque que l'immense poème qu'est Bleus, Pierre Lacroix montre une autre facette de son talent d'écrivain, une plume plus sobre, un style qui

entraîne au cœur d'un être en formation avec qui l'empathie se fait sans violence ni artifices et qui laisse un goût d'inachevé assez agréable au moment où Pierre va quitter sa campagne pour

Paris.

Pierre LACROIX, Homo Pierrot : tome 2 : Sous les Toits de

Paris,

ErosOnyx, 2009, 142 p. – 14 x 19 cm, 17

€

Pierrounel est « monté à Paris » !!! Encore un Auvergnat qui va y faire fortune ? Non : si

Homo Pierrotest Parigot, c'est par amour pour le bel Erwan, muté dans la capitale. Bac en poche, l'élève a suivi son amour de prof de lettres.

Avec leur chien, ils s'installent Sous les toits de Paris pour y vivre la suite de leur histoire.

Moins d'action que dans le tome 1, mais une réflexion toujours aussi profonde, contrastée et argumentée de cet écorché de Pierrot.

Le jeune homme apprend à se vêtir : ses pages (13 à 15) sur le vêtement et le look sont un régal pour toutes

les fashion victims qui trouveront là un fabuleux argumentaire à développer auprès de leurs copines ! Toujours plus soucieux d'intérieur que d'apparences, le jeune homme et son

enseignant de compagnon, enrichissent leurs vécus d'observations d'une « communauté homo » en mutation. Avec un soupçon de Fhar et la plume de l'ange Hocquenghem ils investissent le

royaume de Navarre (Yves) pour créer le territoire de leur couple. Sensualité et sexualité doivent sans cesse fixer de nouvelles limites dans un gay-to bordé d'un Marais aux sables mouvants où le

fantasme peut engloutir quelques rêves.

Côté réalité, Erwan confronte encore, même au cœur de Paris, ses rêves d'enseignant idéaliste à une réalité

plus vulgaire (p. 64-65)

Oui, Erwan avait en lui cette gloire des choix que donne l'instruction, ce feu de croire en un grand

corps mobile dont l'école est le sang, quand elle est vivante, exigeante et ne fait pas semblant d'instruire ! Tant qu'il y aura des professeurs comme lui, se disait Pierrot, les élèves auraient

quelque chance de ne devenir ni chair à canons, ni chair à patrons, ni chair à curaillons...

Le X est plus hard dans le quotidien que dans les backrooms : Atarax, Stillnox et latex intempestif sont des

rimes à l'ampleur inconnue dans la vie du couple Erwan-Pierrot, dont les traces vont marquer la fin de ce tome deux.

Mélancolie, dépression et mal du pays : on peut retrouver ici quelques éléments de la confrontation

idéal/réel qui fait la richesse des camaïeux poétiques des Bleus qui marquent les yeux, les rêves et la peau de Pierre Lacroix. Ce bleu qui s'éloigne contraste tellement avec les roses dont la

graphiste Carlotta L. a entouré les lettres du titre HOMO PIERROT que l'on examine la couverture de plus près : il y a, en plus du vert du feuillage, des épines, rouges elles aussi. Impossible de

dire, une fois le livre refermé si le sang qui les a marquées est plus celui de Pierrot que celui d'Erwan. Il est cependant difficile d'imaginer que ce récit ne laisse aucune trace chez son

lecteur.

Merci à Clément Marie, brillant et sympathique attaché de presse d'ErosOnyx !

POUR EN SAVOIR PLUS :

Le site de l'éditeur :

http://www.erosonyx.com/?Pourquoi-ce-nom-d-ErosOnyx

Gonzague La Tour de Mossart, Brigitte

Canuel, Des Aveux :

Chronique d'une enfance homo, Albin

Michel, 2002, 200 p., 15 €

Un titre net et sans bavures : Des Aveux.

Un titre qui fait immédiatement réagir : quel accusé va-t-on faire entrer ? Quel est donc ce crime qu'il

« avoue » ???

Un sous-titre complète : Chronique d'une enfance homo.

Faut-il encore parler d'aveu au sujet de son orientation sexuelle ? Quand on « annonce », quand on

« confie » que l'on est attiré par les personnes de son sexe, faut-il utiliser un terme lié à la faute, à la morale ?

Une enfance homo ? Tiens donc, en voici un qui va nous raconter qu'il est homo depuis tout petit, qu'il n'a

pas choisi, subi ou accepté sa voie à l'adolescence ? Intéressant, et quasi inédit...

Quand on ajoute que le nom et le prénom de l'auteur semblent se rattacher à un vrai quatre-quarts de

noblesse française, on entre dans ce livre avec l'esprit tout émoustillé. On va l'écouter, le p'tit aristo futur médecin, et lire attentivement ce qu'avec une journaliste il a pu raconter sur son

expérience de gamin pédé !

La table donne des pistes :

1.La découverte

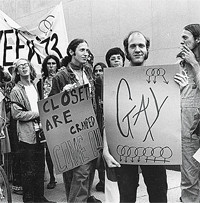

2.La révolution en marche

3.Mon problème n'est plus l'homosexualité mais l'homophobie.

Au fil de son récit, Gonzague dévoile son drame intime qu'il n'a personne avec qui partager : il est attiré

par les garçons. Dans une famille catholique dont il perçoit les limites de « tolérance » avec une lucidité cruelle pour lui, ceci est tout simplement impossible à vivre. Une fois

éliminées les solutions « simulation avec une fille » puis « vocation religieuse », la lecture de Freud ne va pas lui être d'un immense secours. C'est pourtant avec ces deux

approches, ces deux béquilles qu'il s'attache à analyser cette enfance homo. Entre doctrine catholique à la sauce Marc Oraison et complexe d'Oedipe, l'auteur explique, justifie, argumente,

freudonne une mélodie d'enfance sur un mode « pervers polymorphe » douloureusement conscient de sa différence.

C'est l'intérêt principal de cette confession : montrer qu'une orientation sexuelle existe dès l'enfance et

que, conditionné par une éducation traditionnelle, on peut – ici dans une infinie culpabilité – se sentir pédé ou goudou dès l'école primaire, malgré l'hostilité latente ou exprimée de tout le

reste du monde !

On a de la peine à voir Gonzague avancer dans sa réflexion, tellement il a intégré le sentiment d'homophobie

dont il se fait à la fois acteur et victime. Quand il tombe amoureux et que ce sentiment partagé lui donne la force de « passer aux aveux » (pour rester dans son état d'esprit) on ne

ressent une vraie satisfaction mais pas de véritable soulagement pour lui, tellement son homophobie demeure sous-jacente, prête à faire de lui une victime permanente de deux millénaires

d'obscurantisme judéo-chrétien.

Son dialogue avec Brigitte Canuel, la journaliste qui l'a aidé à rédiger ce livre est plus rassurant et

constitue peut-être la partie la plus intéressante, la plus constructive, la plus utile de tout le livre. Schématique et trop synthétique sans doute, son histoire du vécu homosexuel apporte quand

même (p. 202) quelques nuances sur la pensée freudienne, dont on regrette que le jeune interne en médecine n'ait pas fait usage dans son auto-analyse antérieure.

Deux passages attirent l'attention d'un chroniqueur du blog Les Toiles Roses.

Le premier est le constat, p. 68 et 69, de l'omniprésence hétérosexuelle culturelle et médiatique : né en

1974 (trois ans après le FHAR !!!) Gonzague ne croise que Zaza et Renato dans La Cage aux folles (cf l'analyse si intéressante de ce film par l'ami M.J. Filaire dans L'Ado, la folle

et le pervers, H&O, 2008 : pages 181 à 187). Aussi étonnant que cela puisse paraître, s'il fréquente des bibliothèques ou des librairies, il n'y trouve pas les quelques auteurs

pédés assumés classiques qui sont déjà largement diffusés (Guy Hocquenghem, Dominique Fernandez, Yves Navarre, prix Goncourt 1980 avec Le Jardin d'acclimatation). Même pour des

« jeunes » aujourd'hui trentenaires, il reste du boulot !

Le deuxième est l'appétit de Gonzague, après son coming-out, pour la culture gay (p. 179) et il écrit

« Les Roseaux sauvages , Beautiful Thing (1), Garçon d'honneur (2), Maurice(3)... autant de films qui me permirent de m'accepter positivement». Côté littérature, le bougre n'a pas

non plus mauvais goût puisqu'il choisit de recopier intégralement la lettre que Michael Tolliver (héros gay des Chroniques de San Francisco d''Armistead Maupin) écrit à sa mère depuis

son lit d'hôpital, prisonnier de son corps lors d'une curieuse maladie neurologique (4), pour lui expliquer (pas lui avouer !) qu'il est heureux comme il est et qu'il est inutile de savoir

pourquoi il est homosexuel (p. 207) (5).

Dernière constatation : ce livre a été emprunté dans une bibliothèque municipale (celle d'une ville

d'environ 100 000 habitants) : il a donc réussi par son titre, son éditeur et sa quatrième de couverture à attirer l'attention d'un(e) bibliothécaire qui a choisi de le mettre en rayon

(psychologie)... où il ne voisine hélas avec aucun autre ouvrage moins imbibé d'auto-homophobie. Ce livre s'adresse donc plus à des parents qu'à des ados concernés, tant il est plein de

références seulement accessibles aux adultes… et d'un douloureux manque d'estime de soi qui pourrait déteindre sur un lecteur mal dans sa peau.

Espérons qu'avec les fichiers informatisés, l'ado curieux(se) et concerné(e) puisse aussi trouver côté

romans et DVD des vécus dont les récits écrits ou filmés l'aideront à avancer, avec la même force, la même persévérance, la même intelligence et le même altruisme que ceux réunis par Gonzague La

Tour de Mossart dans son livre.

Et s'il (elle) n'est inscrit(e) dans aucune bibliothèque, Les Toiles Roses existent... et il sera

régulièrement question ici de littérature-jeunesse, de ces romans écrits pour enfants et adolescents dans lesquels il y a d'autres personnages que des papas et des mamans, et dont l'épilogue

n'est pas forcément « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants »

(1) http://www.lestoilesroses.net/article-600594.html

(2) http://www.lestoilesroses.net/article-857263.html

(3)http://www.lestoilesroses.net/article-1399150.html

(4) sujet d'un livre très récent de Claude Pinault, Le Syndrome du bocal, Buchet-Chastel, 2009, 345

p.

(5) le texte complet de cette superbe lettre est situé des pages 248 à 251 de l'édition poche (10/18) des

Nouvelles Chroniques de San Francisco.

Commentaires