06.

État des lieux du

théâtre homo actuel

Philippe Ariño

Philippe Ariño, né en 1980 à Cholet, est professeur d’espagnol en région parisienne, écrivain

(il a publié aux éditions L’Harmattan un essai en quatre tomes sur les liens entre viol et désir homosexuel : www.araigneedudesert.fr),

chroniqueur radio sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM) à l’émission HomoMicro, et comédien (il a 10 ans de théâtre derrière lui et s'est lancé dans

le one-man-show). Il offre un œil nouveau et étonnamment complet sur la culture homosexuelle.

Histoire

d’âmes (2010) de Lilian Lloyd

Histoire

d’âmes (2010) de Lilian Lloyd

Dans ce nouveau Phil de l’Araignée, je vais sortir mon masque d’homme de théâtre pour vous proposer

un petit tour d’horizon de ce qui se joue au sujet de l’homosexualité sur les scènes des salles de France et d’ailleurs, depuis les années 1975 à nos jours[1]. Actuellement, le regard panoramique sur la création dramaturgique crypto-gay fait défaut, et comme j’ai assisté à

beaucoup de représentations et de mises en scène, je pense être apte à vous proposer une typologie relativement complète des pièces de l’homosexualité dans le théâtre contemporain.

Pendant mes deux premières années à Paris, de 2006 à 2008, avant que mon livre ne paraisse, j’avais décidé

d’étoffer mes références dramaturgiques homosexuelles. J’étais assez satisfait de mon bagage culturel cinématographique, romanesque, télévisuel : il me manquait le théâtre ! Je me suis

donc résolu à rattraper mon retard et à explorer l’univers homo-érotique des planches. En deux ans, j’ai vu rien moins que 160 pièces traitant d’homosexualité. Je me baladais dans Paris, à

Avignon, à Madrid, mon carnet de notes en main. Le Pariscope, je l’épluchais chaque semaine consciencieusement, et c’était devenu ma Bible. J’ai presque toujours eu le nez creux pour

identifier les drames qui parlaient d’homosexualité. Pour qu’une pièce puisse rentrer dans la catégorie de « pièce homosexuelle », il fallait qu’elle remplisse un des trois (sinon les

trois) critères suivants : soit l’auteur devait être connu comme une personne homo (assumée ou non), soit le héros ou l’un des personnes secondaires devait être homo-bi-trans, soit le public

visé/attiré par cette pièce devait être homo. À présent, j’ai largement dépassé les 200 pièces visionnées (je n’ai pas fait le compte exact, mais je dois en avoir vues pas loin de 250).

Depuis 2006 (j’avais commencé un peu avant : en 2003), je cours de grands théâtres en petits cabarets, de Théâtres Nationaux en minuscules salles de 15 personnes. Ma petite expérience de

comédien a aiguisé au fur et à mesure mon regard et mes attentes[2].

Encore aujourd’hui, je continue mon investigation du théâtre homo français et international. Je dis

« international » car certaines pièces étrangères arrivent en France, et que, même si je suis évidemment plus proche du théâtre francophone et parisien, je ne pense pas qu’il y ait

fondamentalement une grande différence entre le théâtre homo français et le théâtre homo étranger, ni entre le théâtre homo de la capitale et celui de la province, ni entre le théâtre lesbien et

le théâtre gay. Le désir homosexuel est atemporel et ne change pas, en dépit des époques, de la singularité des auteurs, de leur identité sexuée et de leur vécu. Au milieu d’un public anonyme

plongé dans l’obscurité, je suis là, comme un vrai Sherlock Holmes, à l’affût des détails que personne ne semble entendre/comprendre sauf moi, émerveillé et surpris par la justesse de mon

Dictionnaire (même si certains penseront que je « sur-interprète » pour donner raison à mes projections personnelles). Je ressors très souvent d’une pièce de théâtre

homosexuelle tout joyeux, avec l’envie irrépressible de crier ma trouvaille, tel l’archéologue ayant décelé les vestiges d’une cité antique cachée, … pendant que les autres spectateurs ressortent

en baillant ou avec la maigre satisfaction d’avoir passé un « bon moment ».

La

Cage aux folles (1973) de Jean Poiret

La

Cage aux folles (1973) de Jean Poiret

Quand j’assiste à une pièce, il arrive que j’étonne, j’intrigue (souvent), j’agace (rarement), j’inquiète.

On me prend pour un dangereux journaliste : « Mais qui était ce mec au premier rang qui n’arrêtait pas de griffonner des notes pendant notre pièce ??? » se demandent

fréquemment les comédiens sur scène (ils me l’avouent quand on se parle après le spectacle). J’apporte une lecture nouvelle qui dépasse le simple terrain des goûts (j’aime/j’aime pas) pour aller

au sens des mots et des actions scéniques. En général, les auteurs de théâtre, les metteurs en scène, et les comédiens, que j’attends parfois à la fin de leur show, apprécient que je ne fasse pas

de critique boboïsante Télérama ou de lecture moralisante de leur travail, que je ne me centre pas uniquement sur mes petits goûts et mes petites impressions (« La mise en scène

était moyenne, je n’aurais pas fait ça comme ça. » ; « Tel comédien n’était pas sincère et jouait mal. » ; « J’adore l’écriture de cet

auteur : c’est lumineux, émouvant, corrosif, vraiment avant-gardiste. C’est génial. Et tellement drôôôle… » ; « J’aime beaucoup ce que vous faites… » ;

etc.) mais au contraire que je m’attache à ce que je vois et entends, sans chercher à dire si j’ai aimé ou pas… car la plupart du temps, je n’aime pas le théâtre créé par les auteurs homos ou

traitant d’homosexualité : il me passionne vu qu’il contient plein de symboles à commenter, mais objectivement, je le trouve fade, de mauvaise qualité, totalitaire, politiquement correct – y

compris dans l’anti-politiquement correct –, vide d’idées fortes qui aideraient à vivre. Pour moi, un vrai critique de théâtre ne doit pas commencer par donner son avis : il a le devoir de

courtoisie et d'écoute envers la création dont il dresse le portrait, bien avant de se positionner « pour » ou « contre ». S’il a aimé, cela doit à peine se voir dans un

premier temps. S’il a détesté aussi. Tant d’œuvres sont balayées d’un revers de main, n’ont pas le temps d’exister, d’être goûtées et analysées, parce qu’on les considère hâtivement comme trop

« clichées » ou trop « merdiques »… C’est en analysant d’une part cette auto-censure de la communauté homo/hétéro envers sa propre production, et d’autre part le langage

inconsciemment codé d’œuvres jugées mineures, que j’ai découvert un trésor ! Il n’y a fondamentalement aucune pièce homosexuelle à éviter. Même celles qui m’ont le plus ennuyé, elles m’ont

finalement passionné. Même les plus mauvaises ont été riches d’enseignement sur le désir homo, à l’insu des naïfs et sincères cerveaux des dramaturges qui les ont pondues.

Alors les quelques catégories de théâtre homo que je vais vous dessiner à présent ne sont pas

hiérarchisables en termes de bon ou de mauvais goût, de pièces à éviter, à huer, ou au contraire à aller voir absolument. Des goûts et des couleurs, il n’y a rien d’écrit (même si je ne cacherai

pas mes préférences). Tout ce que je souhaite, c’est qu’à l’issue de la lecture de ce petit catalogue non-exhaustif du théâtre gay et lesbien, je vous donnerai encore plus envie d’assister à des

pièces sur l’homosexualité, et surtout à celles qui regorgent de clichés qui agacent le plus la communauté homosexuelle. Ce sont ces dernières qui détiennent le plus de clés de l’énigme du désir

homosexuel.

1 – Le Boulevard

beauf gay friendly :

Bonjour Ivresse ! (2010) de

Franck Le Hen

Bonjour Ivresse ! (2010) de

Franck Le Hen

Dans cette catégorie, on peut y caser notamment La Cage aux folles (1973) de Jean Poiret,

Pauvre France (1982) de Ron Clark et Sam Bobrick, Un Mariage follement gai ! (2008) de Thierry Dgim, Les Monologues du Pénis (2007) de Carlos Goncalves, Les

Deux Pieds dans le Bonheur (2008) de Géraldine Therre et Erwin Zirmi, Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne, Un Lit pour trois (2010) d’Yvan Tournel, Et Dieu créa

les folles… (2009) de Corinne Natali, Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz, Nos Amis les bobos (2007) d’Alain Chapuis, Pas folle, le Gay !

(2006) de Gianni Corvi, Transes… Sexuelles (2007) de Rina Novi, Coloc’ à taire ! (2010) de Grégory Amsis, À plein régime (2008) de François Rimbau, D’habitude

j’me marie pas ! (2008) de Stéphane Hénon, Open Bed (2008) de David Serrano, Une Cigogne pour Trois (2008) de Romuald Jankow, Le Gang des Potiches (2010) de

Karine Dubernet, Les Homos préfèrent les Blondes (2007) de Franck Le Hen, Son Mec à moi (2007) de Patrick Hernandez, etc.

Ce sont, en somme, toutes des pièces de la vulgarisation de l’homosexualité, qui effleurent le sujet

uniquement parce que c’est à la mode, mais sans l’approfondir vraiment. À mi-chemin entre le Théâtre de Boulevard et « Le Miel et les Abeilles », ces comédies – souvent taxées de

« ringardes » – privilégient le registre du divertissement, en exploitant jusqu’à l’usure les quiproquos qu’offre la confusion des sexes ou des genres. Ce sont aujourd’hui les pièces de

l’homosexualité qui remportent le plus de succès. Si elles abordent la question du couple homo, c’est soit pour le montrer comme acceptable et beau, soit pour le rendre digne de pitié (dans le

second cas, la victimisation est de mise et sera montrée comme un audacieux engagement politique en faveur des « discriminations homophobes »). Le point commun entre ces différentes

créations, c’est qu’on ne sait toujours pas, même après les avoir vues, si oui ou non elles ont été écrites par des individus homos ou des individus hétéros bien-pensants. Le doute est permis,

tant il est beaucoup plus question de bisexualité, de libertinage généralisé, d’anti-normes et d’anti-identités, que d’amour homo. Le personnage homo n’est d’ailleurs pas toujours mis en avant ni

à son avantage : il peut être une figure secondaire, plus ou moins bien intégrée au reste des autres personnages. Il est présenté comme un être à la fois complètement extra-terrestre (arrive

alors la flamboyante figure de la tapette, du travesti efféminé, ou du transsexuel insupportable, qui va amuser la galerie), ou au contraire complètement invisible (tant son étiquetage sexuel ne

doit pas le déterminer comme uniquement « homosexuel » mais comme un simple « amoureux errant »).

Un Mariage follement gai ! (2008) de Thierry Dgim

Un Mariage follement gai ! (2008) de Thierry Dgim

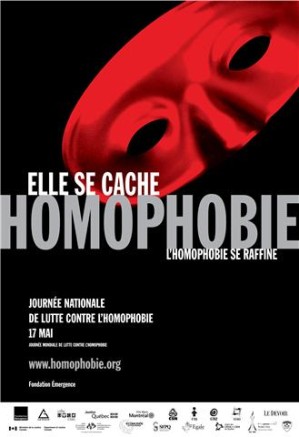

Ce sont des pièces qui, clairement, suivent le sens du vent. Leur époque parle de l’homoparentalité, de la

bisexualité, de la transsexualité, de la nécessaire libération des femmes et de la reconnaissance de leur « plaisir sans l’homme », des droits « des » homos ? Eh bien

elles vont donc s’en faire docilement le relais, de manière complètement décomplexée et relativiste ! Entre la farce potache et la pièce pseudo engagée, ces « clowneries de

Réveillon » sympathiques et touche-à-tout des soi-disant « tabous sociaux » (le sexe, la domination masculine, la religion, la politique, l’argent, l’orgasme féminin, etc.)

n’approfondissent rien. Leur message sur le désir homosexuel est très simpliste et manichéen. Il ne prône que l’acceptation inconditionnelle des différences, et un mode de vie libertaire. C’est

léger. Et aucun des spectateurs ne va s’en plaindre à la sortie puisqu’on ne lui a pas servi autre chose de plus goûteux. « Monsieur Tout le Monde » se rend habituellement à ce type de

pièces pour rigoler un bon coup, se changer les idées, et certainement pas pour en tirer une analyse approfondie sur l’homosexualité.

Pour finir de parler de ces vaudevilles gay friendly rafraîchissants dont personne ne semble

vraiment prêter attention mais que pourtant beaucoup connaissent et vont quand même voir, il est étonnant de voir comment l’ouverture populiste vers le monde « hétéro » dont ils

témoignent agace prodigieusement les membres de la communauté homo qui détestent se voir « stigmatiser positivement » sous forme de clichés qu’ils jugent caricaturaux et insultants.

C’est bien parce qu’ils prouvent la faiblesse risible du désir homosexuel que ces shows sont boudés par une grande partie des personnes homosexuelles. Et pourtant, dans leur naïveté, ils

sont les livres ouverts de l’homosexualité, des nids à symboles ! Le code homosexuel est le langage de l’inconscient collectif violent : il fait rire, pleurer, et on ne comprend pas

pourquoi il parvient à provoquer deux réactions aussi contraires tant celui-ci s’annonce sous les hospices de la banalité. C’est purement et simplement fascinant.

2 - Les pièces

communautaires :

Madame Mouchabeurre (2009) de

Michel Heim, par les Caramels Fous

Madame Mouchabeurre (2009) de

Michel Heim, par les Caramels Fous

Parmi les fictions que je baptiserais de « pièces communautaires », on peut trouver des pièces

telles que Qui aime bien trahit bien (2008) de Vincent Delboy, Bang Bang (2009) des Lascars Gays, Faim d’année (2007) de Franck Arrondeau, La Belle et la Bière

(2010) d’Emmanuel Pallas, La Bête au bois dormant (2007) de Michel Heim, Peep Musical Show (2009) de Franck Jeuffroy, Panique à Bord (2007) de Stéphane Laporte, Le

Cabaret des Hommes perdus (2006) de Christian Siméon, L’Opération du Saint-Esprit (2007) des Caramels fous, Un Barbu sur le Net (2007) de Louis Julien, Angels in

America (2008) de Tony Kushner, Jeffrey (1993) de Paul Rudnick, Comme ils disent… (2009) de Christophe Dauphin et Stéphane Rocher, Entre vos murs (2008) de Samuel

Ganes, Bent (1979) de Martin Sherman, etc.

Cette catégorie est moins gay friendly que clairement homo. Même si elle se rapproche

« dangereusement » de la première catégorie dont il était question ci-dessus, et qu’elle use et abuse des mêmes ressorts comiques et des clichés les plus courus de la culture

homosexuelle (notamment le personnage de la Grande Folle, de la lesbienne butch/fem, ou du Steevy abonné au club de muscu), elle prétend à davantage de recul par rapport aux pièces

« beaufs » de l’homosexualité. Elle passe pour ainsi dire du kitsch au camp, du rire à l’ironie et à l’auto-dérision, de l’idéalisation à la destruction. Les pièces

communautaires, clairement affichées « homos », ciblent déjà une population homo un peu plus restreinte, une « clientèle labélisée » on va dire. Elles sont sponsorisées par

Têtu, Le Tango, PREF Mag, ou Yagg, et sont parfois programmées dans des festivals 100 % gay. On a l’impression qu’elles se jouent davantage « entre

copains qui se connaissent », devant une assistance familiale, acquise d’avance, et triée sur le volet, que pour un large public néophyte. Contrairement aux comédies de boulevard, ici, les

comédiens, ou l’auteur, ou le metteur en scène, si ce n’est pas les trois réunis, s’affichent clairement en tant qu’« homos ». Ce type de pièces est plus militant, plus politisé. Le

personnage de l’homosexuel n’est plus seulement là pour faire rire : il monte aussi sur scène pour défendre son identité ou son amour homosexuels, et il est le personnage principal. Les

références communautaires peu généralistes (le poppers, les us et coutumes internes au monde homo, les pratiques sexuelles, le Sida, l’humour « langue de pute », la déportation sous

le nazisme, etc.), les emprunts artistiques (la citation des chanteuses icones gay par exemple), et les private joke du « milieu homo », y sont plus nombreux. Les pièces

communautaires, à la différence des pièces beaufs, ont tendance à jouer davantage sur la corde sensible et mélodramatique. On y voit certes toujours la même Zaza, mais cette fois, son maquillage

coule, elle a une jambe de bois, elle a été défigurée dans un accident de voiture, elle a perdu sa jeunesse d’antan, elle se venge sur son public : c’est la femme violée et violente qui est

mise à l’honneur dans ces pièces communautaires ; et l’amour homo déçu qui est chanté… même si, là encore, on assiste toujours à la même idéalisation aveugle de l’identité homo et de l’amour

homo, quand bien même celle-ci soit pleurnicharde, plus raffinée (avec les gants de velours de Lisa Minelli), plus intimiste, plus chargée de pathos, plus cynique, plus chantante (au

passage, il n’est pas étonnant qu’on trouve dans cette catégorie de pièces un plus grand nombre de comédies musicales : la nostalgie sentimentaliste est le carburant de ces spectacles 100 %

gay qui empruntent énormément au music-hall).

3 – Les pièces

psychologiques :

Parfum

d’Intimité (2008) de Michel Tremblay

Parfum

d’Intimité (2008) de Michel Tremblay

Souvent, les pièces psychologiques homos sont des huis-clos qui promettent d’être riches en analyse. Ils

sont censés nous sortir de l’habituel marasme intellectuel dans lequel le théâtre LGBT semble plongé : on peut citer par exemple Juste la fin du monde (1990) de Jean-Luc Lagarce,

Une Rupture d’aujourd’hui (2007) de Jacques-Yves Henri, Parfum d’Intimité (2008) de Michel Tremblay, Homosexualité (2008) de Jean-Luc Jeener, Quand mon cœur bat je

veux que tu l’entendes (2008) d’Alberto Lombardo, Un Cœur en herbe (2010) de Christophe Botti, Dans la Solitude des champs de coton (1985) de Bernard-Marie Koltès, Une

Journée particulière (1977) d’Ettore Scola, Le Baiser de la Femme-Araignée (1976) de Manuel Puig, Confidences (2008) de Florence Azémar, Inconcevable (2007) de

Jordan Beswick, Une Souris verte (2008) de Douglas Carter Beane, Confidences entre frères (2008) de Kevin Champenois, Sur ma colline (2009) de Marc Weidemann,

Chroniques des Temps de Sida (2009) de Bruno Dairou, Les Larmes amères de Petra Von Kant (1971) de Fassbinder, Perthus (2009) de Jean-Marie Besset, etc.

Happy Birthday Daddy (2008) de

Christophe Averlan

Happy Birthday Daddy (2008) de

Christophe Averlan

Ces pièces ne cherchent plus à faire rire ni à détruire les clichés de l’homosexualité. Elles mettent

précisément en scène des personnages clairement homosexuels qui utilisent ces mêmes clichés de l’homosexualité pour soi-disant les « dépasser », les « transcender », en se

positionnant intellectuellement en deçà de l’étiquetage post-moderne des sexualités. Ce théâtre d’introspection n’est ni chagrin, ni trop ennuyant à suivre, ni de la masturbation intellectuelle.

Il vise à rejoindre les personnes homosexuelles au cœur de leurs réflexions et de leurs interrogations quotidiennes : on trouve ainsi un théâtre plus réaliste, plus proche de nous, où on peut

aisément s’identifier aux protagonistes, où les méchants et les gentils n’existent plus. Il propose des dialogues parfois musclés et bien écrits, qui font réfléchir. Concrètement, on pourrait

très bien dire qu’il s’agit de débats théâtralisés (sur la confusion des sentiments, sur le coming out, sur la vie de couple homo, sur les ambiguïtés du désir homosexuel, sur la

diversité capricieuse de la communauté homosexuelle et de ses combats politiques), des discussions qui restent ouvertes même quand le rideau final est tombé. Le seul gros bémol de ces pièces

psychologiques, c’est qu’on nous ressert toujours les mêmes thématiques (Comment faire son coming out ? Comment gérer l’annonce de son homosexualité au travail et avec la

famille ? Comment lutter contre l’homophobie ? Faut-il vivre la fidélité exclusive au sein de son couple homo ? Faut-il adopter des enfants ou se marier quand on est homo ?

Quel est mon rapport au communautarisme et au ghetto marchand gay ? Comment gérer l’arrivée de la vieillesse et le monde de la drague homosexuelle ? Homosexualité et foi, quelle

issue ? etc.) pour mieux évacuer la question du bien-fondé de l’identité homosexuelle ou de la force d’amour du désir homosexuel. Toute résistance et contestation de ces deux piliers

idéologiques de la communauté homosexuelle mondiale est interprétée au diapason de la victimisation homosexuelle et du rejet social homophobe. Du coup, on tourne autour du pot ; on

n’affronte pas les sujets ; on brasse généralement de fausses problématiques puisqu’on ne veut pas questionner la nature authentico-artificielle (ou, si vous voulez, mi-aimante mi-violente)

du désir homosexuel, ni les coïncidences de ce dernier ; on se focalise bêtement sur les « comment ? » plutôt que sur les « pourquoi ? ». La discussion de fond

est alors prise en sandwich entre le témoignage émotionnel « je » (autrement dit, on nous livre un échantillon de portraits de personnages gay ou lesbiens qu’on veut sortir des

archétypes habituels) et la réflexion désabusée sur la vacuité de la communauté homosexuelle, de l’identité globale de l’individu, ou de l’amour en général. Vu la perspective qu’offraient à

priori ces pièces psychologiques, autant dire qu’on ressort vraiment déçu du sur-place intellectuel dont on a été témoin pendant une heure et demie, surtout si on aime habituellement creuser à

fond un thème et qu’on a un tant soit peu de passion des débats où « ça parle de quelque chose » ! Alors je me tourne vers nos dramaturges homosexuels et j’ai envie de leur

demander : Mais quand est-ce que les discussions qu’ils mettent en scène vont ENFIN décoller et que le théâtre homo sortira de ses bien-pensances pour nous bousculer vraiment ?

4 – Les pièces de

l’homosexualité invisible :

Et puis j’ai demandé à Christian de jouer l’intro de Ziggy

Stardust (2009) de Renaud Cojo

Une autre grande famille de pièces homosexuelles est celle des créations de l’homosexualité de l’ombre, une

homosexualité qui est vécue par des personnalités qui préfèrent la cantonner dans la sphère strictement privée : je pense à des créations comme Et puis j’ai demandé à Christian de jouer

l’intro de Ziggy Stardust (2009) de Renaud Cojo, Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou, L’Orféo (2009) d’Alessandro Striggio, Macbeth

(1623) de William Shakespeare, Guantanamour (2008) de Gérald Garutti, Les Babas Cadres (2008) de Christian Dob,Casimir et Caroline (2009) de Ödön von Horváth,

Cannibales (2008) de Ronan Chéneau, L’Héritage de la femme-araignée (2007), Doubles (2008), Les Frères du Bled (2010) de Christophe et Stéphane Botti, etc.).

Loin de leur jeter la pierre à cause de leur manque de visibilité homosexuelle, je trouve au contraire que ces pièces gagnent en profondeur par leur pudeur et leur discrétion. D’ailleurs, en y

assistant, on tombe souvent sur d’« heureux hasards », sur des indices d’homosexualité latente nichés presque accidentellement dans les textes ou dans l’intrigue, ayant miraculeusement

passé le grillage du tamis de la censure homophobe : il faut généralement aller les chercher, et être un bon connaisseur des codes symboliques employés par le désir homosexuel, pour les

identifier. Mais on y arrive sans trop de mal quand même !

On pourrait croire qu’il s’agit de pièces datant d’une époque révolue, où l’homosexualité n’était pas dite

au grand jour parce que condamnée à la damnation et au silence (je pense par exemple au théâtre de William Shakespeare, Jean Cocteau, Federico García Lorca, Colette, Tennessee Williams, etc.),

mais en réalité, il n’en est rien, et je ne pense pas que cette censure soit fondamentalement une question de contexte historique : elle a à voir avec la nature-même du désir homosexuel, qui

se nie tout en se disant. Ce théâtre de l’homosexualité invisible revient actuellement en force (Fassbinder, Stefan Zweig, Harold Pinter, Jean-Luc Lagarce, Gilles Tourman, Jérôme Savary, Jérôme

Commandeur, etc.), surtout dans notre climat social qui est de plus en plus à l’asexualité et à la contestation des nouvelles catégories marchandes de la sexualité

(gay/lesbienne/bi/trans/hétéro).

Guantanamour (2008) de Gérald

Garutti

Guantanamour (2008) de Gérald

Garutti

Il s’agit d’un théâtre écrit ou joué par des artistes qui ne veulent pas placer leur identité homosexuelle

ou leur amour homosexuel sur un piédestal, ni tomber dans un prosélytisme et un militantisme qu’ils jugent caricaturaux et agaçants. Attitude à priori intelligente et ouverte ! Cet

éloignement par rapport au désir homosexuel a ceci de positif que ces spectacles crypto-gay nous proposent une pensée plus universelle sur l’amour, une distance critique salutaire nous permettant

de laisser l’homosexualité à sa juste place de détail de notre identité. Le problème, c’est que le désir homosexuel y est tellement peu visible et peu assumé par ces « auteurs homosexuels de

l’ombre » que leur approche de la sexualité est soumise à une censure qui appauvrit le sens de leur production. S’éloigner à l’excès du tableau homosexuel revient à le rejoindre sans s’en

rendre compte, à le transformer en mur transparent qui nous empêche d’accéder à une pensée plus large sur l’identité et l’amour. Le désir homosexuel a beau ne pas être notre désir profond, il

existe tout de même et est à prendre en compte : plus on nie le conditionnement dont il est le témoin et/ou l’agent, plus il nous conditionne à notre insu.

Cette catégorie de pièces est la moins facile à analyser au niveau des codes du désir homosexuel, car le

sujet de l’homosexualité est peu présent dans les mots des comédiens. Fatalement, cela donne des textes moins riches pour l’homotextualité. Cela dit, plus on cherche à mettre un couvercle sur le

désir homosexuel, plus il ressort d’une manière codée dans les discours, sous forme d’un hiéroglyphe dont le langage échappe même à celui qui l’a écrit. C’est la raison pour laquelle il n’est pas

inintéressant de se pencher très sérieusement sur ces pièces de l’homosexualité invisible, en veillant toutefois à ne pas tout « homosexualiser » sous prétexte qu’on connaît par

ouï-dire l’homosexualité de tel metteur en scène/comédien, ou que ces spectacles seraient l’expression d’une homosexualité latente indiscutable et divine du fait d’être effacée.

5 – Le Théâtre

Queer, performer :

Cannibales (2008) de Ronan

Chéneau

Cannibales (2008) de Ronan

Chéneau

Dans un tout autre style, on retrouve le Théâtre queer. Il réunit des pièces telles que

Jerk (2008) de Dennis Cooper, Big Shoot (2008) de Koffi Kwahulé, Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely, Le Frigo (1983) de Copi, Les Amers (2008) de

Mathieu Beurton, Cannibales (2008) de Ronan Chéneau, My Scum (2008) de Stanislas Briche, Des Lear (2009) de Vincent Nadal, La Star des Oublis (2009) d’Ivane

Daoudi, Golgotha (2009) de Steven Cohen, Howlin’ (2008) d’Allen Ginsberg, Le Cabaret des Utopies (2008) du Groupe Incognito, etc.

Ces pièces « originales », réservées à une élite culturelle issue des conservatoires d’arts

modernes, font la joie des snobs en mal de créativité, haïssant l’art populaire… Le souci, c'est qu'elles font par ailleurs l’ennui de l’ensemble de la population normalement constituée !

Pénibles à suivre, il est fréquent qu’elles ne fassent pas l’unanimité (certains spectateurs quittent la salle avant la fin des représentations…), qu’elles rasent profondément leur monde (et pour

cause ! : elles sont objectivement chiantes et traînent souvent en longueur). Elles ont pour caractéristique de ne pas faire rire. Elles sont jouées d’ailleurs avec un cérémoniel

sérieux : même les « pétages de plombs » (s’il y en a) des comédiens, qui au départ faisaient sourire par leur hilarité parfois hystérique, finissent par glacer l’assistance

tellement ils arrivent de manière impromptue dans l’intrigue et semblent involontaires, égoïstes. Mais attention ! Il ne faut surtout pas critiquer ces pièces queer ni dénoncer leur

nullité : car c’est de l’Art ! et l’Art n’aurait absolument rien à partager avec l’éthique ! Bien évidemment, ces oeuvres dramatiques n’ont pas toujours de trame narrative ou

d’histoire à raconter. Elles procèdent de l’écriture automatique. Elles sont des terrains d’expérimentation, des « laboratoires de l’acteur » comme dirait Hélène Zidi-Cheruy.

Elles utilisent toujours les mêmes ficelles idéologiques et esthétiques : la scatologie, la pornographie, l’anticléricalisme, l’attaque du pouvoir politique et des bourgeois, le Pop Art à la

sauce seventies, etc. Il existe une étroite collaboration entre théâtre homosexuel queer et nouvelles technologies, arts audiovisuels. Les dramaturges de l’homosexualité

anti-normative aiment mélanger le théâtre avec l’outil multimédia, la photo, les effets spéciaux (images au ralenti, en accéléré, sur écran géant, déformées ou liées à des sons inédits, etc.), la

danse, le cirque, les jeux de lumières, les écrans de télévision occupant toute la scène, les décors design et improbables, les arrangements musicaux électro, etc. Le théâtre

queer louvoie avec le cinéma, la musique, les arts plastiques, et surtout les happenings (ceux qui cherchent à tout prix à surprendre et à provoquer leur public, quitte à le

maltraiter). Généralement, à la fin de la représentation, on a envie de souhaiter bon courage au personnel de ménage ! Les comédiens ont laissé derrière eux un beau bazar ! (eau sur

scène – quand ce n’est pas sur le public ! –, peinture, faux sang, farine, œufs, acte iconoclaste à l’encontre d’une toile ou d’un miroir, pluie de polystyrène, etc.). Les pièces

queer semblent se tourner vers le passé (par exemple, elles réadaptent au « mauvais goût » du jour les pièces du répertoire dramatique classique : je pense notamment

à la mise en scène de La Religieuse (1760) de Denis Diderot par Anaïs Gabay en 2008, à l’adaptation « libre » du Funambule (1958) de Jean Genet par Pierre Constant en

2008, à la pathétique mise en scène d’Une Saison en Enfer d’Arthur Rimbaud par Nâzim Boudjenah en 2008, à la version SM des Précieuses Ridicules de la pièce de Molière par

Damien Poinsard, etc.)… mais ce retour vers la tradition n’est que poudre aux yeux : il ne s’agit pas de « faire mémoire » ni d’honorer les ancêtres, mais au contraire de travestir

l’histoire dans un esthétisme « trash-bourgeois » loufoque, qui n’a la puissance que des intentions ( = la dénonciation anti-fasciste et la défense de la liberté illimitée) et du

mime.

Golgotha (2009) de Steven Cohen

Il y a dans ces pièces queerisantes pour snobinards soixante-huitards laïcards quelque chose de la

nostalgie désabusée des enfants « désenchantés » homosexuels. On nous fait assister à un jeu de massacre (massacre des mots, des styles, des corps...), avec des comédiens qui se

prennent pour des objets et qui miment sur leur propre corps, asexué pour l’occasion, nu de préférence, morcelé, puant, et sanguinolent, une oppression sociale mécaniste dont la communauté

homosexuelle, et l’ensemble des êtres humains dont elle serait la digne représentante, pâtirait.

En quelques mots, ce théâtre sent le style bobo des trentenaires gauchistes dégoûtés par la gauche, déçus

par l’amour en général, en panne d’identité. Ils nous déversent leur mal-être dans un romantisme sale et un peu « barré ». Si bien qu’après avoir vu leur déprime, on hésite à applaudir

à la fin tellement on a trouvé ça minable. Leur délire narcissique et solitaire fait chier tout le monde, mais personne n’ose le dire. Les pièces queer n’ont qu’une seule chose à nous

apprendre : c’est qu’elles n’ont justement rien à nous dire (du moins, c’est ce qu’elles donnent à croire !). Ayant choisi la révolte, l’anticonformisme et la destruction comme moyens

privilégiés d’expression, elles imposent l’action par l’image, l’affirmation de l’identité humaine sur le mode de l’éclatement et de l’exhibitionnisme morbide. Selon elles, on n’« est »

pas : on « devient ». On n’a pas de sexe (« le sexe, c’est une construction culturelle ») mais seulement un « genre » (genre mouvant, fluctuant, multiple, et

indéfinissable). On n’est pas réel : notre corps est poétique et clinique. On n’a pas d’orientation sexuelle ni de désir permanent : on vibre pour

« quelqu’un » quel que soit notre/son sexe, on « ressent », on est « amoureux », on est tous des anges, on vit d’extase, … et surtout on meurt. Inutile de dire que

cette vision nihiliste et planante de l’amour témoigne d’un profond éloignement des réalités humaines, sociales et politiques (même si le mouvement queer politise à l’extrême son

verbiage poétisant pour nier qu’il fume un peu trop de la moquette…) et qu’il encourage scéniquement à toutes les excentricités. Mais ne nous laissons pas impressionner par ce pseudo bordel

« insensé » qui n’est transcendant qu’en intentions : il est bien plus organisé et signifiant que ce que ses auteurs disent. C’est le foutoir organisé des surréalistes. Après tout,

ce n’est pas parce que certains surréalistes ne se comprennent pas eux-mêmes que leur partition néo-baroque dissonante n’est pas déchiffrable par d'autres. Je dirais même plus !

Moins une pièce prétend donner du Sens, plus ce que son inconscient symbolique exprime en a !

6 – Les

one-man-show homosexuels :

La Lesbienne invisible

(2009-2010) d'Océane Rose-Marie

La Lesbienne invisible

(2009-2010) d'Océane Rose-Marie

Dans cette catégorie, je classerais des œuvres telles que Vierge et Rebelle (2008) de Camille

Broquet, Comme son nom l’indique (2008) de Laurent Lafitte, Betty Speaks (2009) de Louise Deville, Entre fous émois (2008) de Jarry, Jérôme commandeur se fait

discret (2008) de Jérôme Commandeur, La Lesbienne invisible de Océane Rose-Marie, Pareil… mais en mieux (2010) d’Arnaud Ducret, Les Colocataires (2008-2010) de la

Troupe d’Improvisation du Bout, J’ai jamais été aussi vieux (2010) de Pierre Palmade, Madame H. racontant sa Saga des Transpédégouines (2007), Nana allume la mèche

(2009) de Nana, Yvette Leglaire « Je reviendrai ! » (2007) de Dada et Olivier Denizet, Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé, Les Histoires

d’amour finissent mal en général (2009) de Jérôme Loïc, Hétéropause (2007) d’Hervé Caffin, Le Jardin des Dindes (2009) de Jean-Philippe Set, etc.

Il existe un genre particulier de spectacles communautaires homos qui ne sont pas exactement des

« pièces » à proprement parler : je veux parler des sketchs de cafés-théâtres, des performances dans les cabarets transformistes, des one-man-shows, et des

stand-up. Comme ces représentations mêlent témoignage personnel et humour, et qu’en plus elles sont fondées sur la rapidité des répliques de leurs vedettes qui doivent enchaîner tout un

tas d’idées à la seconde et passer du coq à l’âne, elles constituent d’autant plus une mine de renseignements capitale sur le désir homosexuel (Le registre comique ne repose-t-il pas en soi sur

l’art de faire rire en disant pourtant les plus grandes vérités ?). Personnellement, ce sont dans ces one-man-shows apparemment légers et anodins que j’ai trouvé le plus de

références involontaires aux codes de mon Dictionnaire symbolique du désir homosexuel. En plus de nous divertir, ils nous renseignent de manière très précise sur les liens qui unissent

viol et homosexualité. Nous aurions tort de ne les considérer que comme de simples bouffonneries. Ils ont le charme, l’interactivité et la drôlerie des spectacles de transformistes, certes, …

mais aussi la détresse existentielle et identitaire du travesti cinématographique. Je vous les recommande spécialement.

Chronique d'un Homo

ordinaire (2008) de Yann Galodé

Chronique d'un Homo

ordinaire (2008) de Yann Galodé

7 – Les pièces qui sortent

du lot :

Je n’ai pas la recette d’une pièce homo réussie, rassurez-vous. Je n’ai pas non plus la clé du succès ou au

contraire du « flop » d’un spectacle. Il y a tellement de facteurs extérieurs qui rentrent en ligne de compte en dehors de la pièce en elle-même et de ses comédiens, tellement

d’ingrédients différents qui concourent à cette alchimie de la scène ! Le théâtre, inutile de le dire, c’est du spectacle vivant, donc, par conséquent aussi, perpétuellement

étonnant. Une pièce peut être super bien écrite mais mal interprétée ; tout comme elle peut être intelligente et pourtant mal comprise par son époque ; ou bien mal écrite et sauvée

in extremis par le charisme de ses interprètes[3]. Elle peut très bien parler d’un sujet bidon en

substance, et quand même développer par l’humour et l’imaginaire un humanisme épatant. Je trouve que des pièces comme Et puis j’ai demandé à Christian de jouer l’intro de Ziggy Stardust

(2009) de Renaud Cojo, On vous rappellera (2010) de François Rimbau, Son Mec à moi (2007) de Patrick Hernandez, Qui aime bien trahit bien (2008) de Vincent Delboy,

Betty Speaks (2009) de Louise Deville, Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne, Western Love (2008) de Nicolas Tarrin, Fatigay (2007) de Vincent Coulon,

Tante Olga (2008) de Michel Heim, Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone, Coming out (2007) de Patrick Hernandez (et y compris Le Clan des

Divorcées (2006) d’Alil Vardar, avec l’explosif travesti Brigitte !) sont de vraies réussites, quand bien même elles ne nous aient pas emmenés super loin dans la réflexion sur

l’homosexualité. Je les ai beaucoup aimées, et les reverrais avec plaisir. Concernant le théâtre homosexuel, j’ai bien sûr des préférences et des conseils : mon cœur est allé à des pièces

comme Une Rupture d’aujourd’hui (2007) de Jacques-Yves Henri (une des plus grandes pièces de réflexion sur l’homosexualité à mon avis), Homosexualité (2008) de Jean-Luc Jeener

(même si les discours prêtés aux hommes d’Église sont encore caricaturaux, malgré les efforts fournis pour les renouveler), Parfum d’Intimité (2008) de Michel Tremblay (un bijou de

finesse signé Christian Bordeleau), Confidences (2008) de Florence Azémar. Mon podium (encore soumis à modification, car j'ai encore du temps devant moi pour découvrir d'autres pièces!)

reste décerné au Baiser de la Femme-Araignée (1976) de Manuel Puig (la pièce qui touche au plus juste à la face despotique du désir homosexuel), au one-woman-show d’Océane

Rose-Marie La Lesbienne invisible (je ne m’en suis pas encore remis, de ce spectacle !), et au numéro indescriptible Entre fous émois (2008) de Jarry (mise en scène de

Gilles Tourman ; Jarry utilise une flopée de « mes » codes homosexuels ! Il y en a un à toutes les phrases… et le pire, c’est qu’il ne le fait même pas exprès !).

Entre fous

émois (2008) de Jarry

Entre fous

émois (2008) de Jarry

Après, on peut se demander à juste titre s’il suffit qu’une pièce nous fasse rire aux éclats, nous donne la

chair de poule, ou nous arrache des larmes, pour décréter qu’elle est « bonne ». En effet, concernant la production dramaturgique homosexuelle, je continue de la trouver

« moyenne », voire presque toujours médiocre. Il faut faire attention à ne pas nous fier qu’à notre perception instantanée (et pas toujours distancée) d’une pièce, et à ne pas nous

laisser déborder par nos émotions immédiates, par le rire et la sympathie instaurés par la chaleur d’une salle de spectacle conviviale, par l’habileté et le bagou de certains show men

capables d’improviser à partir de rien et de combler la possible absence de contenu d’une œuvre par un surinvestissement sur la forme. Certaines pièces nous font objectivement ressentir des

émotions peu banales (larmes, éclats de rire, peur, curiosité, etc.) mais pourtant instinctives et peu reliées à la force de leur(s) message(s). Et ce n’est que bien après, en rentrant chez soi,

qu’on se pose la question fatidique : « Mais que m’a apporté la pièce que je viens de voir ce soir, qui m’a bien plu sur le moment mais que j’aurai oubliée dans un an ? En quoi

elle m’a ouvert d’autres horizons, m’a appris des choses sur moi-même et sur les autres, m’a questionné en profondeur sur ma société ? Je ne demande rien de compliqué, pourtant. Juste un peu

de bon pain pour m’émerveiller toujours davantage de la beauté du monde et des êtres humains. Au-delà des blagues, des bons jeux de mots, des rires, du talent indéniable des comédiens, de

l’originalité de ce que j’ai vu, du strass, des beaux costumes et des jolies chansons, quelle personne ou quelle idée forte, quelle vérité ou quel combat tous ces instruments dramaturgiques

ont-ils servi ? » Si on prend vraiment le temps de se poser la question, on se rend compte que quasiment aucune pièce homosexuelle ne nous apporte de quoi étancher un minimum notre soif

de Vérité. C’est la raison pour laquelle je persiste à dire que je n’ai pas encore trouvé de production dramaturgique LGBT qui me comble pleinement dans ma recherche de définition de

l’homosexualité. Je ne désespère pas. Encore faut-il que l’ambiguïté divisante du désir homosexuel (un élan humain mi-aimant, mi-violent) soit reconnue sans révolte, et que le lien non-causal

entre viol et désir homosexuel soit traité et osé sur nos planches bien frileuses. Antonia, please, réchauffe-nous un peu tout ça avant qu’on s’endorme.

Antonia Malinova dans Marilyn en chantée (2008) de Sue Glover

Antonia Malinova dans Marilyn en chantée (2008) de Sue Glover

Notes :

[1] J’ai décidé de ne pas traiter des concerts, même si je n’ai pas pour autant délaissé les spectacles musicaux, les

comédies musicales, et les musicals.

[2] J’ai commencé officiellement à faire du théâtre à 20 ans, en 2000, à Angers, à l’atelier de Xavier Vigan (même si c’est

l’Église catho et mes engagements en aumôneries des lycées ou des étudiants qui m’ont en réalité bien formé à la générosité…). J’ai ensuite endossé presque par accident le rôle du dictateur

Salazar dans la pièce Les Longues Vacances de Salazar (1997) de Medeiro à la faculté de Villejean à Rennes en 2003, sous la direction de Graça Dos Santos, et ce fut la révélation. J’ai

été quasiment deux heures sur scène, et le seul garçon de la troupe universitaire ! S’en sont suivies deux années dans la troupe franco-portugaise Cá et Là de Graça Dos Santos,

alternant théâtre de rue et représentations publiques dans les ambassades. À l’été 2007, je vis une semaine de stage d’été aux Cours Florent qui m’a marqué à jamais car elle a été animée par la

talentueuse metteur en scène et actrice bulgare Antonia Malinova (dans ma promo, j’ai eu le privilège de rencontrer des comédiens et comédiennes de qualité : Charles Poitevin, Alexia Erb,

Aurélie Balaes, Marie Bigot, etc.). L’inscription aux Cours Florent à l’année sera pourtant une erreur. Je ne me suis pas retrouvé dans l’ambiance de compétition entre théâtreux qui se prennent

très au sérieux. Je sors de là au bout de 6 mois seulement. La seule amitié forte que j’en garde, c’est celle avec un petit prodige du théâtre, un gars que je surnomme « JT » (= Jérôme

Thibault), un inclassable, comme moi, avec qui je suis toujours en contact et qui va certainement être reconnu dans quelques années. Après l’expérience Florent, pour ne pas ressortir dégoûté du

théâtre, j’accepte de jouer dans une petite production de Silvio Pistone, Ainsi va le monde, au Petit Théâtre du Bonheur, à Montmartre. J’enchaîne presque aussitôt avec deux années à

l’École du one-man-show Le Bout à Pigalle, à l’atelier de Yoann Chabaud. Je retrouve le plaisir de la scène et du public. Je me réconcilie avec le théâtre et décide de placer ma priorité

théâtre dans la quête de Vérité (À quoi sert une œuvre théâtrale si elle est désarmée et sans combat ?) et la convivialité. Le registre de l’humour me plaît beaucoup, développe plein de

facettes d’une personnalité. En septembre 2010, je laisse le Bout pour intégrer l’atelier d’écriture du comédien-metteur en scène Christophe Botti, avec 10 autres artistes qui veulent également

se lancer dans l’écriture d’une pièce à eux. J’ai un projet solide d’une pièce traitant d’homosexualité (comme par hasard…) sous le coude. Et elle est bien partie pour voir le jour d’ici un

an !

[3] La comédienne et actrice Marina Foïs, qui a relevé incontestablement le niveau de la pièce pourtant décousue de Copi,

La Tour de la Défense (mise en scène par Marcial Di Fonzo Bo en 2005 au Théâtre de Bobigny), en fournit une parfaite illustration.

Lire les précédentes

chroniques

Commentaires