par BBJane

Hudson

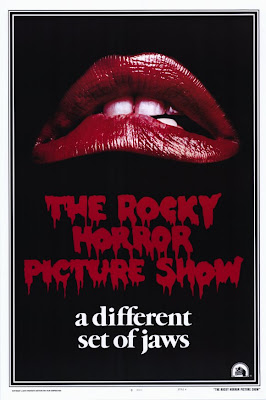

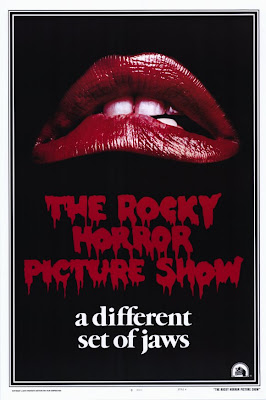

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (Jim SHARMAN, 1975)

Scénario : Jim SHARMAN, Richard O'BRIEN. Directeur de la photographie : Peter SUSCHITSKY. Musique : Richard O'BRIEN. Montage : Graeme

CLIFFORD. Avec Tim CURRY, Barry BOSTWICK, Susan SARANDON, Richard O'BRIEN, Patricia QUINN, Charles GRAY...

Film culte par excellence, The Rocky Horror Picture Show généra un phénomène atypique et rarement signalé : il est l'un

des seuls films conçus majoritairement par des gays et dans une optique gay, à s'être acquis le statut culte au sein d'une autre communauté : celle des fantasticophiles – souvent réfractaires aux

thématiques homosexuelles ostensibles. Ironie de la chose : les fans de fantastique et de science-fiction qui le vénèrent pour ses multiples références à leurs genres favoris, font assez peu de

cas -- lorsqu'ils ne l'ignorent pas totalement -- du plaidoyer bisexuel, voire transsexuel, que le film développe avec une ferveur tonitruante ! À croire que l'imagerie Camp est ici d'une telle

exubérance qu'elle atteint à une sorte d'abstraction, dans laquelle se dissout le message sexuel et politique du film.

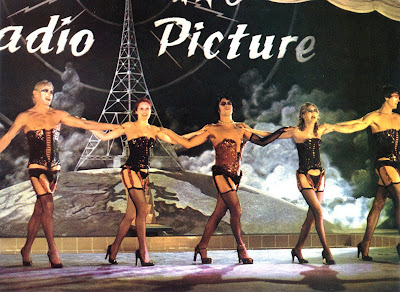

Le rituel des séances nocturnes où les fans se rendent déguisés en leurs personnages préférés est

scrupuleusement observé pour Rocky Horror (en France, le Studio Galande le perpétue depuis

plus de trente ans), contrairement à la majorité des autres cult movies. Ainsi des spectateurs hétéros enfilent-ils sans rechigner le bustier, les bas

résilles et les chaussures à hauts talons de Frank-N-Furter, le Gentil Travesti de Transsexuel, en Transylvanie, assouvissant le vieux goût masculin du travestissement « pour de rire

».

La comédie musicale de Richard

O'Brien ayant été l'un des grands succès de la scène londonienne en 1973, les producteurs Lou Adler et Michael White de la Twentieth Century Fox croyaient jouer sur du velours en la portant à l'écran. Contre

tout espoir, les entrées s'avérèrent insatisfaisantes, et il fallut plusieurs années et l'élaboration de son statut « culte » pour que le film engrange des bénéfices. Le public théâtral était

sans doute mieux disposé que les cinéphiles envers cette histoire extravagante où l'outrance domine de bout en bout. Les représentations mimétiques ayant lieu dans la salle durant les projections

semblent confirmer combien l'œuvre est étroitement liée au domaine scénique : devenue spectacle filmé, elle engendre à son tour du spectacle vivant.

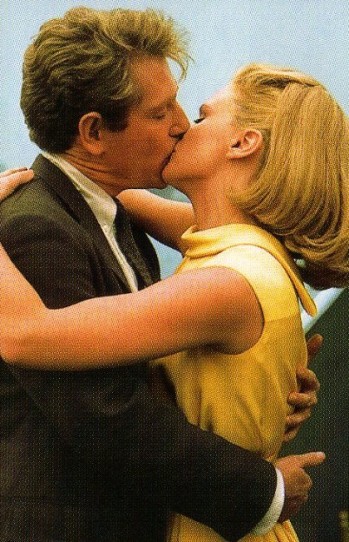

L'intrigue, entrecoupée de numéros musicaux, nous est racontée par un criminologue (Charles Gray), depuis son luxueux bureau. Brad Majors et Janet Weiss (Barry Bostwick et Susan Sarandon) vont annoncer leur union prochaine à leur

professeur de science, Everett V. Scott (Jonathan Adams), dans la classe de qui ils se rencontrèrent. Un pneu de leur

voiture éclate en chemin, et le couple se réfugie dans le château de Frank-N-Furter (Tim Curry), un émule de Frankenstein

doublé d'une flamboyante drag queen. La demeure est peuplée par une foule d'excentriques que Furter a conviés pour assister à la « naissance » de sa

créature, Rocky (Peter Hinwood), un musculeux éphèbe en slip doré, destiné à lui servir d'objet sexuel. Au cours de la

nuit, Furter force le lit de Janet en se faisant passer pour Brad, puis celui de Brad en se faisant passer pour Janet, initiant l'une à l'infidélité et l'autre à l'homosexualité. Pendant ce

temps, le domestique Riff Raff (Richard O'Brien) malmène Rocky, qui rompt ses chaînes et se réfugie dans le laboratoire. Survient alors le professeur Scott, à la recherche de son neveu Eddie

(Meat Loaf), un ancien amant de Furter, qui l'a cryogénisé. À l'issue de multiples péripéties, nous apprenons que les

habitants du château sont des extra-terrestres dont Furter est le chef. Accusé d'avoir échoué dans sa mission sur Terre en raison de son style de vie dissolu, celui-ci est tué par Riff-Raff, de

même que Rocky. Brad, Janet, et le professeur Scott parviennent à s'enfuir avant que le château -- qui dissimile un vaisseau spatial -- ne décolle pour regagner la planète Transsexuel, dans la

galaxie de Transylvanie.

Le film est dominé par la personnalité extravertie et charismatique de Frank-N-Furter, apôtre de

l'amour libre sans distinction de sexe, à la libido exacerbée. Le crédo énoncé dans l'une de ses chansons, « Don't dream it, be it » (« Ne le rêve pas,

sois-le »), eut un profond impact sur le public gay qui put y voir une incitation au coming out et à la revendication de sa différence. Pour les

cinéphiles en général (et les fantasticophiles en particulier, souvent mis au ban de la cinéphilie officielle, et stimulés par le caractère ultra-référentiel du film), cette profession de foi

constitue également un encouragement à vivre leur passion et à l'exprimer au grand jour. Le lien opéré par le film entre gays et amateurs de fantastique est transparent, et corroboré par la

popularité de cette chanson auprès des uns comme des autres.

Défi vivant à la pudibonderie comme aux règles culturelles et sociales, Frank-N-Furter devint

naturellement le champion des deux causes, icône gay et symbole d'une cinéphilie déviante. Quelques commentateurs ont néanmoins pointé certaines ambiguïtés du personnage ; ainsi Gaylyn Studlar estime-t-elle qu'il « récupère les promesses

révolutionnaires de l'hédonisme homosexuel à travers les politiques sexuelles d'agression masculine ». (cf. Midnight S/excess, cult configuration of

feminity and the perverse, in "In the Eye of the Beholder : critical perspectives in popular films and television", 1997, Popular Press) « En dépit de son

accoutrement féminin et de ses manières extravagantes, Frank reste une figure de travesti à laquelle les mâles peuvent s'identifier sans danger. "Maître" dans son château, Frank affirme sa

masculinité par la séduction et la destruction. Quand ses serviteurs lui désobéissent, il sort un fouet. Quand son ancien amant, Eddie, jaillit en hurlant d'une immense chambre froide, Frank

l'accommode en repas. » De même ses rapports avec Brad et Janet, qu'il séduit tour à tour, sont-ils marqués, selon notre auteure, par une attitude dominante qui permet à Furter d'échapper

au danger que la transformation de genre recèle aux yeux de la société, à savoir le risque que « la pluralité de la perversion puisse rendre le mâle passif, non

phallique, et vraiment "féminisé" ». En d'autres termes, Frank-N-Furter, sous ses dehors de grande folle, serait un modèle de machisme, ce qui peut expliquer l'adoubement de ce film de

tonalité gay par un public a priori réservé envers des œuvres ainsi connotées.

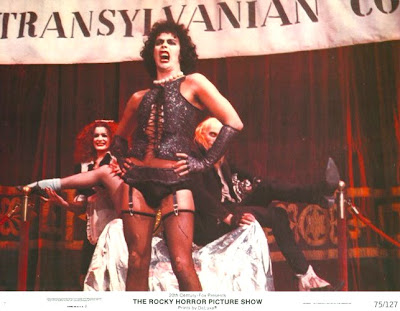

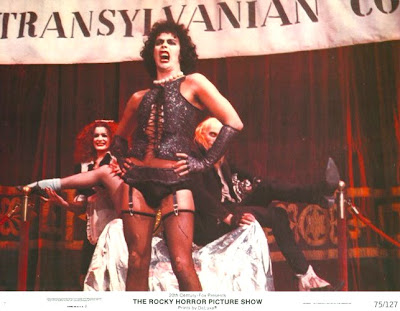

Frank-N-Furter (Tim Curry)

Phallocrate ou non, Frank-N-Furter n'en est pas moins un parangon de Camp, jusque dans l'expression

de sa masculinité. Il arbore fièrement son tatouage, aime faire saillir ses biceps autant que bomber sa croupe, exerce son autorité avec le même plaisir qu'il s'abandonne aux bras de sa créature.

Chez lui, tout n'est que jeu, exhibition et artifice, notions prévalentes dans sa façon de régenter son entourage. Chacun de ses actes exprime un goût immodéré de la mise en scène : sa première

apparition dans une cape noire draculéenne est digne d'une rock star ; il orchestre la création de Rocky comme un show devant l'assemblée des Transylvains ; il s'inspire de Shakespeare en faisant

manger Eddie par ses convives à leur insu, comme dans le repas cannibale de « Titus Andronicus » ; enfin, ayant momentanément changé ses adversaires en statues, il règle soigneusement le numéro

musical qu'il leur fera exécuter en travestis sur la scène de théâtre du château. Comme le docteur Phibes et Edward Lionheart, les esthètes queers et justiciers incarnés par Vincent Price au début de la décennie, Frank-N-Furter fait de sa vie un spectacle permanent, s'inscrivant ainsi dans une longue lignée de héros décadents dont

l'esprit et les sens ne sauraient se satisfaire d'un quotidien par trop émoussé.

Frank-N-Furter (Tim Curry) et sa créature, Rocky (Peter

Hinwood)

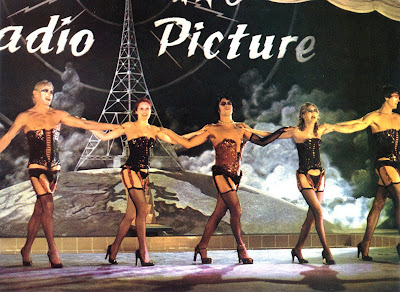

Le couple ingénu et propret formé par Brad et Janet, concentré de niaiserie issu de l'Amérique

nixonienne (l'intrigue se déroule durant la nuit qui suit le discours de démission de Nixon), ne personnifie pas seulement l'innocence égarée dans un monde de perversion, mais aussi la

confrontation du kitsch au Camp, qui se solde assez rapidement par l'abdication du premier. Le film s'ouvre par une chanson d'amour guillerette et sucrée

entonnée par nos jeunes héros, au sortir d'une cérémonie de mariage ; deux personnages (joués par Richard O'Brien et Patricia Quinn, que l'on retrouvera plus tard en tant que domestiques de Furter) tiennent lieu de chœur et reproduisent le célèbre tableau de Grant Wood, « American Gothic ». D'emblée, Brad et Janet sont placés dans la sphère du kitsch, comme Furter sera assimilé au Camp. Son comportement et celui des Transylvains inspireront à Brad une indignation toute verbale, tandis que Janet ne tardera

pas, pour sa part, à en goûter la séduction. Leur pétrification et leur travestissement forcé lors du finale consacreront la victoire de Furter sur ces âmes benoites et gourmées. Après sa nuit au

château, le couple sémillant des premières séquences se traînera, guenilleux et souillé, sur le sol déserté par le vaisseau spatial. Vision misérable à laquelle font écho les derniers mots du

narrateur : « Ils rampent à la surface de la Terre, ces insectes qu'on appelle la race humaine, perdus dans le temps, l'espace et la signification.

»

VIDEO :

La bande-annonce :

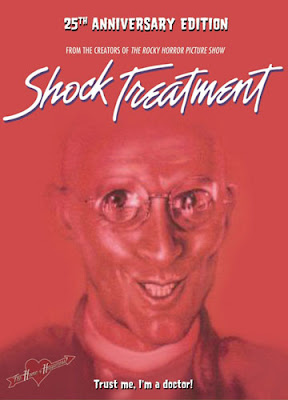

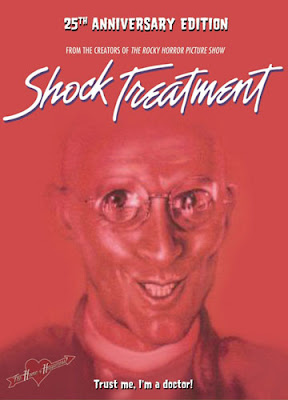

SHOCK TREATMENT (Jim SHARMAN, 1981)

Scénario : Jim SHARMAN, Richard O'BRIEN. Directeur de la photographie : Mike MOLLY. Musique :

Richard O'BRIEN, Richard HARTLEY. Montage : Richard BEDFORD. Avec Jessica HARPER, Cliff DE YOUNG, Richard O'BRIEN, Patricia QUINN, Charles GRAY, Nell CAMPBELL, Barry HUMPHRIES...

Six ans plus tard, le culte entourant The Rocky

Horror Picture Show étant solidement établi, ses producteurs décidèrent de lui donner une suite. Convaincus que seuls Jim Sharman et Richard O'Brien (auteur de la comédie musicale

originale) pouvaient réactiver l'alchimie du modèle, ils leur confièrent les rênes du projet en leur laissant carte blanche pour l'élaboration du scénario. On peut s'étonner d'une telle démarche

: l'échec public initial de Rocky Horror était sans nul doute imputable au tempérament subversif de ses deux auteurs, et sauf de

renoncer à cet aspect de leur créativité, ils ne pouvaient qu'accoucher d'un nouvel ovni appelé à faire un nouveau bide.

Le résultat fut Shock Treatment, fausse séquelle n'ayant pas grand-chose à voir avec Rocky Horror, et qui

témoigne d'autant d'ambition que d'essoufflement. Aucune continuité n'est établie entre les deux films, sinon par la présence de Brad et Janet, interprétés par d'autres comédiens (Cliff De Young et Jessica Harper) ; et bien que quelques

acteurs de Rocky Horror se retrouvent au générique de Shock Treatment

(Richard O'Brien, Patricia Quinn, Charles Gray), ils y tiennent des rôles différents, qui plus est dans un contexte très éloigné du modèle.

Cosmo McKinley (Richard O'BRIEN) et Janet (Jessica

HARPER)

L'action se situe dans la ville de Denton, convertie en un gigantesque studio de télévision où les

habitants se répartissent entre spectateurs et protagonistes des émissions. Brad et Janet, désormais mariés et en crise, participent à un talk show à l'issue duquel Brad, déclaré névrosé, est

confié aux soins de Cosmo et Nation McKinley (Richard O'Brien et Patricia Quinn), dont la clinique psychiatrique est le cadre d'une autre émission très populaire. Tandis que son époux, enfermé

dans une cage, est abruti par les tranquillisants, Janet est promue pop star par le patron de la chaîne, Farley Flavors (Cliff De Young), qui la convoite.

Grisée par le succès, elle se laisse happer par le monde factice des médias, mais recouvre finalement ses esprits lorsque la vraie personnalité de Flavors est révélée : il est le frère jumeau de

Brad, jaloux de son bonheur conjugal et résolu à le détruire.

Shock Treatment se veut avant tout une satire de la télévision, de ses gourous et de ses adeptes. En ce sens, on peut

créditer Sharman et O'Brien d'une sagacité visionnaire, puisque leur film annonce d'une bonne dizaine d'années les débordements cathodiques des reality

shows et de la Trash TV. De fait, le style de programmes qu'ils décrivent et conspuent nous semble beaucoup moins caricatural aujourd'hui qu'à la

sortie du film, dont le surréalisme est devenu notre réalité et perd donc de son impact. Quand Rocky Horror était sous-tendu par un

sentiment d'hommage affectueux (à la S.F. et à l'épouvante), Shock Treatment est habité par un esprit de critique sarcastique ; la

charge amère et grinçante succède à l'euphorie libératrice, l'humeur est aux grimaces et aux quolibets rageurs, non aux clins d'œil complices. Le personnage de Janet est particulièrement

révélateur sur ce point : dans chacun des deux films, la jeune femme connaît un changement de personnalité radical, mais alors qu'il s'agissait dans le premier d'une libération morale et

physique, le second montre son ralliement à des valeurs et une éthique avilissantes. Plutôt sympathique dans Rocky Horror, elle est ici

franchement déplaisante, comme le sont tous les protagonistes du film, depuis le mégalomane Farley Flavors, magnat du fast food et des médias, jusqu'à

Cosmo et Nation McKinley, frère et sœur incestueux, psychiatres d'opérette et acteurs ratés, en passant par Bert Schnick (Barry Humphries), le présentateur cabotin qui simule la cécité pour faire croire à un miracle lorsqu'il recouvre la vue.

Bert Schnick (Barry Humphries) et Cosmo McKinley (Richard

O'Brien)

Bert Schnick (Barry Humphries) et Cosmo McKinley (Richard

O'Brien)

Mais là où Shock Treatment s'éloigne

encore plus radicalement de son prédécesseur, c'est dans sa quasi totale absence de Camp, d'autant plus surprenante que plusieurs facteurs se trouvaient réunis pour qu'il s'épanouisse :

l'exploration des coulisses du spectacle, le traitement sous forme de comédie musicale, l'outrance des situations et le jeu sur les apparences. C'est que Sharman et O'Brien ont renoncé à

introduire deux données essentielles au concept : l'ambiguïté des genres, et le sous-texte gay.

Pour ce qui est de l'esthétique, elle est ici partagée entre la froideur aseptisée de la clinique

psychiatrique aux murs capitonnés de blanc, et les décors criards mais déshumanisés du plateau de télévision. Seul le personnage de Bert Schnick, présentateur hystérique et efféminé au maquillage

clownesque, met une touche de "follitude" dans un ensemble que l'exagération finit par rendre abstrait. A ce titre, il est l'unique équivalent du Frank-N-Furter de Rocky Horror, mais de façon superficielle et idéologiquement divergente, puisque Bert Schnick se veut le chantre des conventions et de la

médiocrité. Ajoutons que le rôle est tenu par Barry Humphries, comédien australien célèbre pour son incarnation de Dame Edna Everage, vieille dame excentrique à l'ego sur-dimensionné, qu'il créa à la fin des années 50 et continue d'interpréter. S'il doit sa

popularité à un rôle travesti, Humphries n'en est pas moins solidement hétéro, alors que Tim Curry (l'interprète de Frank-N-Furter), qui apparut rarement en drag, reste l'un des « célibataires

irréductibles » de Hollywood. La personnalité des deux comédiens influa de toute évidence sur la tonalité de leurs films respectifs : autant The Rocky Horror Picture Show est irrigué de sensibilité gay et Camp, autant Shock

Treatment atténue ces aspects.

Nation McKinley (Patricia Quinn) et Bert Schnick (Barry

Humphries)

Nation McKinley (Patricia Quinn) et Bert Schnick (Barry

Humphries)

Une autre source de désappointement tient au manque évident de conviction des transfuges du premier

film, particulièrement Richard O'Brien et Patricia Quinn, dont les prestations dans leurs numéros musicaux expriment une pesante lassitude. On peut enfin déplorer des emprunts trop marqués à

l'autre film culte référentiel des années 70 : Phantom of the Paradise, l'opéra

rock de Brian De Palma (1974). Il semble que les auteurs jugèrent astucieux de reprendre certains ingrédients du film

concurrent pour s'assurer un statut culte, à commencer par sa vedette féminine, Jessica Harper. Mais l'emprunt ne se borne pas au casting, puisque le scénario reproduit une partie de la trame

liée au personnage joué par Harper chez De Palma : dans Shock Treatment comme dans Phantom of the Paradise, elle est une jeune femme anonyme qu'un mentor catapulte au rang de star ; à cette fin, il n'hésite pas à faire incarcérer

le prétendant de la demoiselle, puis projette de la supprimer lorsqu'elle ne lui donne plus satisfaction -- le tout se déroulant dans le milieu du showbiz, avec stars capricieuses, complots de coulisses, et public en délire. On avouera que les similitudes ne sont plus d'ordre anecdotique, mais frôlent le

démarquage pur et simple...

VIDEO :

Un petit joyau, la chanson "Lullaby" :

Commentaires