Épisode 2 : Des clones et des Individus

Par Sullivan LePostec

Front de Libération Télévisuelle - juin 2005

Si les gays et lesbiennes abondent dans les séries télés d’aujourd’hui, il n’en a pas toujours été ainsi... Retour sur trente ans de représentation de l’homosexualité dans les séries.

La bête médiatique a ceci d’étrange qu’elle est autant capable de s’emballer sans aucune retenue pour un événement de moyenne importance que de passer sous silence un autre d’importance plus grande. Nous avions conclu la première partie de cet article sur le coming-out double d’Ellen de Generes et de son personnage dans la sitcom Ellen à la fin de la saison 1996-1997. Un événement qui allait profondément changer la manière dont les séries télévisées aborderaient la question de l’homosexualité. Mais revenons quelques mois plus tôt...

Première fois

Au début de cette saison, une nouvelle série a fait son apparition, une création de Jason Katims, produite par Edward Zwick et Marshall Herskovitz. Cette équipe créative avait déjà été à l’origine, deux saisons plus tôt, de la formidable My so-called life (Angela 15 ans, 1994-1995). Cette série avait elle-même brisé un tabou majeur en mettant en scène un personnage homosexuel adolescent, avec en plus toute la richesse psychologique, la rigueur d’écriture, le réalisme et la qualité d’interprétation dont cette série ne se départait jamais. Angela avait connu une annulation abrupte au terme de 19 petits épisodes, mais connaîtrait une vie majeure en rediffusion, la reprise en boucle de la série par MTV la faisant connaître et la transformant en véritable série culte.

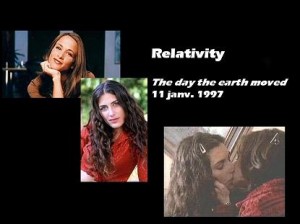

L’équipe arrive donc sur ABC (une chaîne qui, vous l’aurez remarqué, revient très souvent...) avec Relativity (1996-1997). La série est centrée sur Isabel et Leo, un jeune couple qui s’est rencontré lors de vacances en Italie, et sur leur famille et amis. Parmi eux, la sœur de Leo, Rhonda, présentée comme lesbienne ; ce personnage est le premier personnage de lesbienne récurrente à faire partie de la distribution principale d’une série.

Mimant un peu le parcours d’Angela, cette série très bien écrite ne rencontre pas le public et déroulera ses épisodes dans une relative indifférence. C’est ainsi presque en toute discrétion qu’elle mettra en scène le premier baiser homosexuel « romantique » de l’histoire de la télévision, qui sera donc lesbien. The Day the Earth Moved [1.13, janv. 1997] qui contient le baiser entre Rhonda et sa petite amie Suzanne est, à l’image de la série elle-même, remarquable en cela qu’il montre la relation de ce couple ainsi que ses interactions avec les autres personnages de manière naturelle et non sensationnaliste. Et s’ils se garderont de trop attirer l’attention sur le programme à l’audience faible, l’occasion servira tout même à justifier quelques belles sorties des fondamentalistes. Ambiance : « L’industrie télévisuelle continue de promouvoir les intérêts homosexuels avec une ferveur ascendante, au travers de personnages homosexuels réguliers, de mariages homosexuels et maintenant des scènes d’embrassades lesbiennes passionnées. Et ils n’arrêteront pas leur assaut sur la moralité avant que la société américaine ne plie et accepte totalement le mode de vie homosexuel comme légitime. »

On peut s’interroger sur le fait que cet événement marquant provoquera moins de remous et de changements que le coming-out d’Ellen cinq mois plus tard. Si la petitesse de l’audience de Relativity en est une raison, c’est la structure de cette audience elle-même qui est aussi en cause. Dans une certaine mesure, il peut être mentionné que la série, drama sensible dépeignant de façon réaliste la vie de personnages modernes, prêchait pour une large part de convaincus. A contrario, Ellen est une sitcom, genre qui plus que tout autre va rassembler la famille et tendre à toucher l’Amérique profonde. La nature de célébrité d’Ellen de Generes et l’intelligence du coup médiatique (le double coming-out personnage/actrice) achèveront de fournir à la presse et au reste des médias de quoi alimenter leur moulin.

Un autre paradoxe est intéressant à soulever. 15 ans séparent le premier personnage principal gay récurrent du premier personnage principal lesbien récurrent. Pourtant, c’est ce même personnage lesbien qui sera la première à embrasser une partenaire (et Ellen ne tardera pas à lui emboîter le pas).

L’apparent paradoxe met bien en évidence l’erreur qui consisterait à croire qu’Ellen et Relativity mettent en valeur une plus grande tolérance face au lesbianisme. Simplement, les mécanismes de rejet des lesbiennes et des gays sont très différents. Les lesbiennes sont confrontées à un déni d’existence qui veut induire que leurs relations ne sont pas véritablement sexuelles, en l’absence de pénétration. Et si on ajoute à cela les fantasmes graveleux du beauf de base qui aime à s’imaginer au milieu d’un couple de femmes... À cet égard, et en dépit de quelques merveilleux épisodes notamment de Picket Fences sur le sujet, la façon d’Ally McBeal de tourner autour du sujet des baisers féminins uniquement sous l’angle de l’érotisation hétéro manquera régulièrement de peu de sombrer dans le mauvais goût.

S’arrêtant au terme d’une cinquième saison qui aura accordé une très large part à la question gay, Ellen laisse donc derrière elle un paysage audiovisuel américain assez profondément marqué. Les personnages récurrents gays ou lesbiens se multiplient... Souvent, pourtant, ils sont encore généralement des personnages de second (voire troisième) plan. Surtout, on sent que si tout le monde a le désir d’avancer sur le sujet, encouragé par le buzz globalement positif et les frémissements d’audience souvent notés, on reste prudent. Les personnages restent généralement asexués et leurs histoires personnelles ne bénéficient pas d’une égalité de traitement avec celles de leurs camarades hétéros.

L’un des programmes les plus marquants à surfer sur la vague friendly de l’époque sera bien sûr Will & Grace (1998-~). Créée par un gay, Max Mutchnick, les intentions de la série ne sont donc pas à remettre en cause. Néanmoins, les limites de ce qu’on peut montrer à cette époque sont évidentes. Reste que la série a, tout comme Ellen, l’avantage d’être une comédie, ce qui lui permet une grande exposition ; et puis, tout comme Ellen, Will & Grace est très souvent drôle !..

En tout état de cause, la situation est parvenue à une sorte de nouveau point d’équilibre, et a besoin d’un nouvel élément provocateur pour aller à nouveau de l’avant. La nouvelle impulsion sera prodiguée par deux nouveaux acteurs du paysage audiovisuel américain.

To be or not to be consensuel

Mon premier est une chaîne pour ados qui se développe avec succès à la fin des années 90. La WB accueille sur son antenne Kevin Williamson, scénariste en odeur de sainteté puisqu’il vient, à lui tout seul, de relancer le genre du slasher movie au cinéma (il est l’auteur de Scream et de quelques succédanés tels I know what you did last summer). Williamson est aussi ouvertement gay.

Il livre à la WB une série d’évidence hautement autobiographique, Dawson’s Creek (1998-2003). Mais, il est impossible de faire de son personnage principal, son double (à ce titre, je crois que le final de la série est éloquent) un gay, à fortiori parce que la série est un teen show. Le sujet est donc évacué de la première saison de la série. Mais si Kevin Williamson n’est sans doute pas le meilleur écrivain du monde, il ne fait en revanche nul doute qu’il est extrêmement intelligent.

Dans la seconde saison de la série, il introduit ainsi le personnage de Jack McPhee. Dès l’origine, son intention est de lui faire faire son coming-out. Mais rien ne le laisse initialement supposer. Williamson intègre d’abord le personnage comme un élément d’un nouveau triangle amoureux avec Joey et Dawson. Pendant plusieurs mois, Jack est présenté, et tout est fait pour lui conférer la sympathie du public. C’est alors que Williamson place son point. On le voit, très, très consciemment, Williamson rejoue le coming-out d’Ellen en version abrégée.

C’est dans un épisode clef diffusé pendant les sweeps – période où les audiences sont scrutées au millimètre – que Jack va se révéler. Les épisodes To be or not to be... & That is the question (2.14 & 15, février 1999) seront par ailleurs la dernière occasion pour Williamson de signer un script avant le double épisode final de la série. Ces deux segments mettent en scène un coming-out forcé tout ce qu’il y a de plus artificiel, Jack étant « obligé » de se positionner comme gay alors qu’il est à peine au début de sa prise de conscience, mais qui met du coup en place une situation très représentative du Dawson original de Williamson, c’est-à-dire très (voire exagérément) analytique.

Le mauvais coté des choses est aussi facile à voir : le Dawson original est en train de vivre ses derniers jours puisque Williamson quitte la série à l’issue de la seconde saison, laissant à ses successeurs la gestion d’une story-line qu’ils auront bien du mal à laisser s’écouler naturellement.

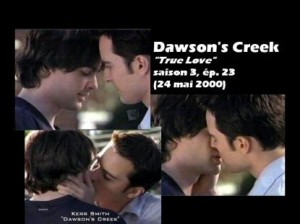

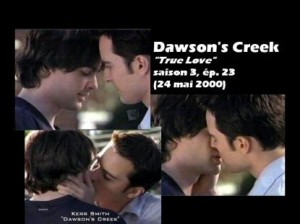

Toujours est-il qu’au terme d’une « quête » d’une saison, Jack embrassera à la fin de la troisième année de la série son romantic interest d’alors (la formulation « petit ami » étant véritablement abusive). True Love (3.23, mai 2000) marque donc le premier baiser entre hommes de la télévision US. Si on est loin des embrassades passionnées des couples hétéros, il n’est pas anodin de noter qu’il a lieu entre deux adolescents. Ni de tempérer immédiatement cette remarque en ajoutant que les acteurs n’ont pas loin de dix ans de plus que leurs personnages... Par la suite, la série continuera longtemps sur ce mode mi-figue, mi-raisin. On pourra en rejeter la cause alternativement sur plusieurs responsables. Les scénaristes enfoncent le personnage de Jack dans une démarche, disons-le, assez cul-cul et elle-même plutôt normative. Kerr Smith, l’acteur qui interprète Jack, fait inclure dans son contrat que le nombre de baisers homos possible est limité à 1 par saison (soit 22 épisodes) – il se relâchera sur ce point vers la fin de la série. Par ailleurs, il semble relativement certain que la WB elle-même n’est pas prête à laisser ses séries aller « trop » loin.

Quoiqu’il en soit, une nouvelle étape a été franchie, une fois de plus avec plus de retours positifs que négatifs. L’intérêt économique – nous sommes en Amérique et c’est un peu tout ce qui compte – de traiter de la question gay dans les fictions est démontré.

Toujours sur la WB, un autre personnage depuis longtemps établi (et jusque là parfaitement hétérosexuel) entame sa marche vers le coming-out. C’est dans Hush (4.10, décembre 1999) que le personnage de Tara entre pour la première fois dans la vie de Willow, la meilleure amie de Buffy, the vampire slayer (1997-2003). Dans la suite de la saison, la relation entre les deux jeunes femmes se développe, sans que pratiquement rien ne soit montré. Willow et Tara sont toutes deux des sorcières, et leur relation est mise en scène au travers de métaphores magiques et de formules orgasmiques. Ce n’est qu’à l’occasion de The Body (5.16, février 2001) qu’elles échangeront leur premier baiser. Le déménagement de la série sur UPN à partir de la sixième saison entraînera des changements visibles dans la manière dont les relations sentimentales de Willow seront abordées. Les baisers deviendront aussi fréquents que pour les couples hétéros, et plus largement, c’est tout leur traitement qui sera mis sur un pied d’égalité, au point que la perte de son amour rendra Willow folle de colère lorsque Tara sera assassinée à la fin de la sixième saison. Autre témoignage de cet état d’esprit, le montage final de Touched (7.20, mai 2003) où plusieurs couples sont montrés faisant l’amour, dont Willow et Kennedy dans une scène très hot avec piercing sur la langue inclus...

Vous avez dit clonés ?

Terminons enfin de signaler les « franchissements de limites » en évoquant deux autres séries. Once & Again, dans son épisode The Gay/Straight Alliance (3.16, mars 2002) met en scène un baiser entre les deux adolescentes Jesse et Katie, interprétées par Evan Rachel Wood et Mischa Barton, 15 et 16 ans, soit deux adolescentes elles-mêmes.

Enfin, le baiser lesbien du personnage de Bianca en avril 2003 dans All my children – après trois ans de présence en tant que lesbienne affirmée dans la série – marque une autre date importante puisque All my children n’est pas une série de prime-time mais un daytime soap qui touche l’Amérique profonde en plein cœur de l’après-midi.

Du point de vue de ce qu’il est possible de montrer, la situation a considérablement progressé. Si le baiser homosexuel, en particulier gay, n’est pas encore véritablement une habitude, il est devenu suffisamment fréquent pour ne plus constituer en lui-même un réel événement médiatique.

Mais, en dépit des progrès évidents, la multiplication de gays et lesbiennes un peu clonés sur le même modèle – ils sont, il faut bien l’avouer, régulièrement imprégnés de clichés ; ils partagent presque tous une tendance à l’asexuation ; leurs histoires personnelles et leurs relations ne sont souvent pas mises sur le même plan que celles des autres personnages – pourra souvent être vue comme l’institution d’une politique de quotas non officielle relativement agaçante. Je ne suis pas loin de penser que la gestion du sujet par la franchise Law & Order (1990-~ pour la série originale, trois séries dérivées existent. Elle est diffusée en France sous le titre ‘New York... District / Unité Spéciale / Section Criminelle) en aura été le parfait contre-pied et signe l’intelligence des gestionnaires de la franchise. Depuis longtemps, les séries Law & Order ont abordé la question de l’homosexualité. Soulevant de vrais débats, adressant des questions intéressantes, elles auront très certainement été plus bénéfiques que plus d’une série avec son homo de service crédité au générique. Reste que pour certains rabat-joie, l’absence de personnage principal gay dans l’une des séries de la franchise restait un « problème ». L’équipe répondra avec roublardise en mettant en valeur le caractère injuste et vain du débat en faisant faire son coming-out à un personnage lors de la dernière scène de son dernier épisode durant la 2004-2005. (Diffusion à venir en France.)

Un autre modèle

En ce début des années 2000, les gays et lesbiennes sont devenus visibles à la télévision. Mais, trop souvent, les séries tendent à se limiter à la problématique du coming-out et à ne pas, ou pas bien, gérer la suite des choses. C’est en ce sens que va agir l’autre élément provocateur, nouvel élément du paysage audiovisuel US., que j’évoquais plus haut.

Au delà des quatre networks de base accessibles à travers tous les États-Unis, au delà même des acteurs tels que les chaînes WB ou UPN, le développement du câble va donner naissance à de nouvelles plates-formes d’ampleur nationale, et donc capables de proposer une production novatrice et courageuse. Surtout, ces chaînes sont payantes ; elles s’adressent donc à un public spécifique, plus CSP+ que couch potatoes. En conséquence, elles ont des possibilités que les networks n’ont pas en terme de nudité, de langage, de contenus. Cela aurait pu en rester là. Oui, mais voilà, ces chaînes, et en premier parmi elles, HBO, vont recueillir un succès phénoménal. À titre d’exemple, il peut y avoir autant de monde devant un épisode des Sopranos sur HBO que devant un 24 Heures sur Fox. La seconde est accessible partout gratuitement quand la première requiert un abonnement spécifique (sur le modèle de Canal+ en France) !

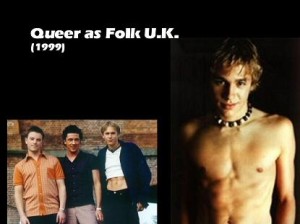

Deux séries du câble vont faire évoluer les choses. D’un coté, je passerai rapidement sur Queer as Folk US. (2000-2005). L’adaptation décérébrée de la formidable mini-série anglaise se transforme en effet bien vite en série-ghetto, par des gays pour des gays, et surtout en véhicule à clichés, en premier lieu duquel la glorification du gay-viril-actif-dominant, tout droit sorti d’une imagerie porno mal assimilée sur laquelle aucun recul n’a été pris. Si on ajoute à cela une écriture faible, des acteurs aussi photogéniques que fadasses, et une réalisation clinquante dénuée d’intelligence, je n’ai pas vu de raison de m’y intéresser passé une dizaine d’épisodes de la saison 2.

En face, si je puis dire, HBO et Alan Ball proposent Six Feet Under (2001-2005). Si elle aussi commencera par aborder la question du coming-out – l’homosexualité du personnage de David étant secrète au début de la série – le moins que l’on puisse dire est que peu l’auront traité avec autant de richesse, en creusant autant le sujet et ses enjeux psychologiques : pression sociale, estime de soi, rêves d’enfant à enterrer (les siens et ceux de sa famille). Par ailleurs, elle abordera très vite d’autres questions. Rien que dans la première saison, sa confrontation très directe avec le drame de Matthew Sheppard (un jeune gay américain tabassé et que ses agresseurs ont laissé mourir accroché à une barrière) marque. Dans la série comme dans la réalité, la mort violente est l’occasion d’un déferlement de haine, des manifestants anti-homo encadrant la cérémonie d’enterrement de leurs pancartes, type « God hates fags » (Dieu hait les pédés). La fiction place très directement l’Amérique face à ses démons.

S’appliquant à tenter de concurrencer les séries « payantes » sur leur terrain, les grandes séries de luxe des Networks, celles que toute l’Amérique a la possibilité de regarder, vont peu à peu entamer de s’affranchir du thème unique du coming-out et de la difficulté à s’assumer en tant qu’homosexuel pour commencer à s’intéresser au spectre des questions soulevées par le sujet.

Ainsi de Urgences (1994-~) qui aura quelque part racheté le caractère quota très marqué de l’homosexualité de Kerry Weaver au fil des saisons, en abordant un certain nombre de questions. Parfois avec peu de bonheur : l’homoparentalité laissera un goût de sujet un peu survolé marqué essentiellement par du sensationnel (la fausse couche de Kerry, l’accouchement sorti de nulle part de Sandy qui refusait pourtant catégoriquement de porter l’enfant du couple, sa mort, puis la bataille juridique entre Kerry et les parents de Sandy pour la garde de l’enfant, résolue en un coup de baguette magique paresseuse par les scénaristes). Parfois avec une grande justesse : un épisode de la saison à venir de la série confronte avec une dignité bouleversante Kerry à son passé et aborde également le « conflit » religion – homosexualité.

Cet ensemble d’éléments me laisse à penser que nous nous trouvons, en 2005, après près de trente ans de traitement positif régulier du sujet à la télévision américaine, au bord d’une représentation juste et diversifiée de l’homosexualité dans les séries. La majeure partie des tabous me semblent levés ou en train de se lever.

À cet égard, il ne me semble pas anodin de signaler que le principal succès de la saison 2004-2005, Desperate Housewives, (2005-~), créée et produite par un gay, Marc Cherry, se permette de mettre en scène un personnage d’homosexuel maléfique. Si le temps du traitement 100 % politiquement correct est derrière nous, c’est qu’un grand pas a été franchi...

Pendant ce temps en Europe...

J’en vois qui râlent à la lecture de cet intertitre : « enfin on quitte les États-Unis ! ». Il faut cependant bien reconnaître que la situation du marché audiovisuel mondial positionne de fait les productions américaines en premier référent dès qu’on aborde le sujet.

Néanmoins, un point de leur passage de l’Atlantique est intéressant à souligner. Les séries américaines sont depuis toujours diffusées en France dans la plus totale anarchie. C’est notamment particulièrement sensible en terme de cases horaires, de nombreuses productions n’étant pas diffusées de par chez nous dans la case pour laquelle elles ont été conçues. La structure de notre marché fait que, bien souvent, des séries de soirée atterrissent au beau milieu de l’après-midi.

Deux attitudes sont alors possibles et pratiquées par les chaînes. La première consiste à censurer. C’est le sort que connaîtront toutes les allusions verbales à l’homosexualité dans les premières saisons de Xéna lors de son passage sur TF1. (Ironiquement, la fin de la série où la relation d’amour entre Xéna et Gabrielle devient assumée n’a jamais été diffusée que sur le câble). L’autre revient au laisser faire. Si possible discrètement dans l’espoir que personne ne le remarque. C’est ainsi qu’en France Jack de Dawson embrassera ses petits copains à 16 heures le samedi après-midi, devant des écoliers et des collégiens plus que les lycéens et les jeunes adultes auxquels la série est plutôt destinée. En cela, le consensualisme souvent excessif dans son traitement du sujet aura clairement été un atout qui aura permis à la série d’atteindre la cible qui a peut-être le plus à profiter d’une exposition à l’existence de l’homosexualité.

Mais la possibilité d’une telle chose met aussi clairement en valeur la différence de libération en matière de mœurs qui séparent les États-Unis de la France, et d’une bonne partie de l’Europe occidentale d’une manière plus générale. C’est en cela que la production spécifique Européenne est importante.

C’est en cela, aussi, qu’il est véritablement triste que rien de notable puisse être signalé avant la deuxième moitié des années 90. Avant cela, l’homosexualité ne sera jamais que l’occasion pour un « héros récurrent citoyen » de résoudre un « douloureux problème ». Et encore, un épisode et puis basta ! La chaîne et les créatifs s’en contentent facilement pour se donner bonne conscience. Autre représentation : le Gérard des Filles d’à Coté (1993-1997). L’acteur s’en donnait visiblement à cœur joie et aura porté la « sitcom » sur ses épaules pendant toute son existence, mais on s’abstiendra de faire d’autres commentaires (évoquer l’épisode Le Trou de la balle ou Gérard, affolé, trouve un trou de balle dans sa salle de bain serait un peu bas de notre part, n’est-ce pas ?).

Premier fait notable à signaler, Une Famille Formidable. Dans la deuxième moitié des années 90, le fils aîné, incarné par Roméo Sarfati, de la famille au centre de la série régulière de téléfilms, fait son coming-out. Élément remarquable : cela se passe sur TF1, et en prime-time.

Quand, à la toute fin des années 90, les directeurs de fiction des chaînes se décident enfin à s’emparer un peu du sujet, la structure de la fiction française, séries à récurrents bâclées d’un côté, unitaires « auteurisants » de l’autre, fera qu’il sera traité au travers de téléfilms plus ou moins événementiels.

On saluera le courage de France 2 pour proposer Juste une question d’amour en 1999. On gardera aussi la tête froide : l’ambition presque affichée était de s’acheter une conscience, les créatifs travaillant sur le film s’entendront dire que leur travail se doit être aussi « définitif » que possible puisque « on ne reviendra pas tous les jours sur le sujet ». C’est toujours dans ces moments-là que l’histoire prend un malin plaisir à vous prendre à contre-pied. Contre toute attente, le film est un gros carton d’audience, mérité devant la justesse de l’intrigue et surtout de l’interprétation. Mieux, il devient culte et, fait inédit, se vent abondamment en DVD. Les réactions des téléspectateurs sont toutes positives, et nettoient les inquiétudes des exécutifs de la chaîne qui trouvaient qu’il y avait « trop de baisers » entre les deux garçons. Dans la foulée, M6 propose sa variation sur le thème, À cause d’un garçon (2001). Là encore, bien que de moindre importance, le succès est tant commercial que critique.

Dès lors, un traitement plus libéré et direct du sujet devient possible, particulièrement sur les chaînes publiques. Les délais assez affolants de la création française font qu’ils sont pour la plupart seulement ces derniers mois en train d’arriver à l’antenne.

Faisant figure d’éclaireur, puisqu’étant déjà un personnage installé dans une série en cours au moment où la bride des scénaristes a été lâchée sur le sujet, le personnage de Laurent Zelder mène son bonhomme de chemin dans Avocats & Associés (1998-~). Après une phase hétérosexuelle, les scénaristes reviendront en effet à leur idée d’origine et installeront un couple gay très exposé de manière permanente dans la série. Récemment, le personnage célébrait même son Pacs.

On évoquera aussi La Vie devant nous (2002). Mais peu auront pu profiter de cette tentative de TF1 de s’approprier le teen show post-dawsonien en l’épiçant à la sauce française (plus de nudité, plus de sexe) tant la chaîne se montrera incapable d’assumer la cinquantaine d’épisodes produits. Moins d’une dizaine passera sur TF1, les autres font les beaux jours du câble. Introduit au travers d’un épisode où il servira de tentateur homo à un des personnages principaux, la série intégrera rapidement ensuite, pour une grosse moitié de ses épisodes, le personnage de Gaël, jeune gay qui s’assume dans sa classe de Terminale. Mais autant les premiers épisodes seront souvent assez réussis, autant le départ de la série du personnage de Constant (le tenté) révèlera des scénaristes sans aucune maîtrise de leur idée. Gaël devient ainsi brusquement hétéro le temps de quelques épisodes avant de finalement se suicider sans que la trame ne convainque personne.

Ces dernières semaines, France 2 proposait Clara Sheller (2005-~). Si le ton général de la série emprunte beaucoup aux fictions centrées sur des femmes à l’Américaine, d’Ally à Sex & the City, le traitement de l’homosexualité du second personnage principal, JP, se veut, lui, réellement décomplexé et Européen. Dans les faits, la question du coming-out – s’assumer ou pas ? – reste l’alpha et l’oméga du traitement du sujet ; et certains regretteront le centrage autour du couple, même s’il fait partie intégrante du concept de la série – et qu’elle a le grand mérite de ne pas diaboliser son personnage d’ange baiseur, Ben.

Début 2006, la chaîne proposera une nouvelle (mini ?) série dont le thème central sera le coming-out. On peut espérer que le traitement continuera dans cette bonne voie...

Impossible de faire un véritable tour d’Europe des traitements du sujet, tant par manque d’espace que de connaissance du sujet. Il me semble néanmoins intéressant et important de traiter, ne serait-ce que brièvement du cas de l’Angleterre. Dans un pays où la loi sera longtemps restée très répressive vis-à-vis de l’homosexualité, la fiction se sera très vite montrée à la fois audacieuse et de très grande qualité. Nous évoquerons trois exemples.

1999, l’Angleterre coiffe le monde entier au poteau en produisant Queer as Folk (le seul, le vrai !) mini-série de 8x30 minutes de Russel T. Davies, suivie l’année suivante par deux épisodes finals d’une heure.

Clichés à la fois non niés, mais passés à la moulinette, richesse psychologique des personnages, subtilité sans faille de l’écriture et interprétation parfaite, QaF U.K. dispose de tout ce qui manque cruellement à sa copie US., ce qui lui permet, elle, d’être vue et appréciée de tous les publics et pas seulement des homos. Le coté phénomène vaguement culte mondial autour de la série ne doit rien au hasard mais tout à une qualité rare.

Encore plus révélateur d’une audace réelle au lieu d’être simplement revendiquée, Et alors ? est une série pour ados très moderne et « jeune » (jusqu’à certains excès). Un des personnages de la bande d’amis est homo et sa sexualité et ses rencontres sont mises en scènes avec un naturel peu fréquent, dans une absolue égalité de traitement avec les autres personnages. En France, France 2 passera la série à la trappe après la diffusion de quelques épisodes le samedi matin. Depuis, elle tourne en boucle sur MCM.

Enfin, le plus grand soap anglais (sur le modèle duquel Plus belle la vie est calqué), Coronation Street aura fait une place au sujet. Dans un épisode d’octobre 2003, les deux personnages gays de la série se retrouveront pour échanger un baiser à l’écran. La scène fera scandale : la chaîne devra s’excuser (!), mais l’autorité de régulation des médias locale, l’ITC, rejettera la plainte déposée...

Nouveaux défis

D’une manière générale, à travers le monde, la question de la représentation de l’homosexualité dans les programmes de journée reste en quelque sorte la nouvelle frontière, celle où la balance des intérêts économiques n’a pas encore été réellement testée, de peur, clairement, de résultats négatifs.

Aux États-Unis, le baiser lesbien d’All my children, qui date pourtant de 2003, continue de faire figure d’exception. Le sujet étant un peu moins sensible en France, comme on l’a vu dans le cas de Dawson, il sera intéressant de voir l’approche qu’empruntera Plus belle la vie, qui vient d’introduire un gay parmi ses personnages, à fortiori compte-tenu de sa diffusion sur France 3 dont la cible est globalement plutôt âgée. Je suis pour ma part convaincu qu’un baiser homo à 20h20 sur France 3 ne provoquerait pas grand remous. Mieux, il sera un pas décisif dans la marche constante vers une acceptation de l’homosexualité.

Sources :

After Ellen : Site sur la représentation des lesbiennes à la télé US.

Media G : Observatoire du traitement de l’homosexualité dans les médias

Epguides.com et TV Tome.

Note : Au moment de la publication de cet article, mi-juin 2005, Plus Belle la Vie avait déjà franchit le pas et programmé quelques chastes baisers gays. Par ailleurs, le soap quotidien de France 3 continuait au même instant sa progression vers un succès établi : courant juillet, la série battait son record d'audience et dépassait désormais les objectifs de part de marché fixés à son lancement. Depuis, un couple gay extrêmement populaire fait les beaux jours de la série.

Commentaires