Fiche technique :

Avec Yannick Renier, Léa Seydoux, Nicole Garcia, Théo Frilet, Pierre Perrier,

Micheline Presle, Gérard Watkins. Réalisation : Sébastien Lifshitz. Scénario : Vincent Poymiro,Stéphane Bouquet et Sébastien Lifshitz. Image : Claire Mathon. Montage : Stéphanie Mahet. Musique : Marie Modiano, John Parish, Jocelyn Pook.

Durée : 90 mn. Disponible en VF.

Résumé :

C’est l’été, Sam (27 ans) file tout droit vers le sud au volant de sa Ford. Avec lui, un

frère et une sœur rencontrés au hasard de la route : Mathieu et Léa. Léa est belle, pulpeuse et archi féminine. Elle aime beaucoup les hommes, Mathieu aussi. Partis pour un long voyage, loin

des autoroutes, en direction de l’Espagne, ils vont apprendre à se connaître, s’affronter, s’aimer. Mais Sam a un secret, une ancienne blessure qui l’isole chaque jour un peu plus. Séparé de sa

mère depuis l’enfance, ce voyage n’a qu’un seul but : la retrouver.

L’avis de Frédéric Mignard :

Par le réalisateur de Presque rien et Wild

side, un road-movie atteint de jeunisme qui dérape souvent pour ne retrouver sa route que dans sa dernière partie.

Cinq ans après Wild Side, Sébastien Lifshitz, également auteur de Presque

rien (2000) et de La traversée (2001) revient au cinéma. Ces longues années d’absence ne confèrent pas plus de maturité au regard du cinéaste, qui se lance dans un road-movie épris

de jeunesse, d’insouciance et de révolte à l’égard de la figure maternelle, mais sans la perspicacité de Téchiné ou des Miller, père & fils, dans le récent Je suis heureux que ma mère

soit vivante auquel on pense ici beaucoup.

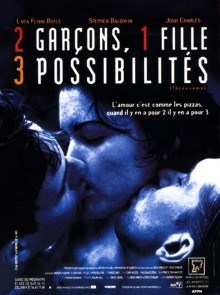

Deux beaux mecs et une jeune femme farouche secrètement enceinte longent les côtes en

direction de l’Espagne, dans la voiture d’un inconnu. Lui, la trentaine entamée, silencieux et ténébreux, est forcément magnétique aux yeux du trio de jeunes auto-stoppeurs. La liberté de la

route et de l’anonymat aidant, ils vont découvrir leurs corps. Se mettre à nu ou au contraire se murer davantage dans leurs névroses. Se chercher et se trouver. Provoquer l’autre pour réussir à

percer ses secrets.

Le point de départ de l’aventure est un trauma de môme. Celui du conducteur du véhicule aux

mystères indicibles, dont on perçoit la tragédie par flashbacks, insérés maladroitement. Drôle d’idée que de confronter sa blessure vive aux sempiternels codes homo-érotiques et sensuels. À trop

dénuder les corps de ses personnages, sans réelle légitimité, si ce n’est celle de célébrer leur beauté juvénile avec tendresse et générosité, le cinéaste s’écarte souvent de son chemin. Parti

pour infiltrer la complexité des douleurs mentales d’un homme brisé dès la petite enfance, Lifshitz ponctue son métrage d’étapes digressives, qui, dans un autre contexte, auraient peut-être pu

charmer, mais ici elles desservent un propos qui ne gagne en valeur que dans la dernière partie du métrage, avec notamment l’intervention du personnage de Nicole Garcia, remarquable en femme

dépressive sur la voie de la rédemption.

L’avis de Voisin blogueur :

C’est l’été et Sam (Yannick Renier) a décidé de partir sur la route. Direction l’Espagne pour retrouver sa mère,

fraichement sortie de l’hôpital psychiatrique où elle séjournait depuis 20 ans. Avec lui dans la voiture : Léa (Léa Seydoux) et son frère Mathieu (Théo Frilet). La première vient d’apprendre qu’elle est enceinte et ne sait pas si elle va garder le

bébé, elle s’ennuie constamment et passe sa vie à fuir. Le second suit Sam comme un petit chien, espérant qu’un jour il daignera répondre à ses avances. Se joint au voyage le joli Jérémie

(Pierre Perrier), rencontre de hasard de Léa qui compte bien

faire succomber la belle. Alors que les kilomètres défilent entre délires insouciants et prises de tête, les fantômes du passé reviennent hanter Sam. Sa confrontation à venir avec sa mère le rend

inquiet. Une mère qui a fait de son enfance un cauchemar. Une enfance marquée par la mort tragique et l’absence de son père. Au milieu des vagues et des fêtes, nos jeunes trouveront-ils l’amour

sur leur route ?

Début de film explosif avec un générique sexy et ravageur : Léa Seydoux danse comme une tigresse devant un Yannick Renier perplexe. « Toujours rien ? » lui demande-t-elle. Non. Le personnage de Sam n’est pas très démonstratif, c’est le moins que

l’on puisse dire. Un garçon solitaire, même quand il est avec les autres, renfermé sur lui-même, incapable de témoigner le moindre signe d’affection. Le gentil Mathieu le cherche, l’attend, mais

rien. Progressivement des flashbacks nous montrent Sam enfant, nous montrent ce qui l’a amené à devenir ce qu’il est, un être incapable de composer avec l’amour des autres, fuyant. Le problème

vient de la mère, une relation difficile, complexe, comme c’est souvent le cas dans le cinéma de Sébastien Lifshitz (les mamans de Presque Rien et Wild Side étaient sur le point de mourir, ici maman est folle). Privé d’une enfance normale,

Sam se cherche encore et espère peut-être se trouver sur la route. Il a un frère, ils ne sont plus très proches. Sans s’en rendre compte, Sam a finalement trouvé une famille de substitution avec

ses amis de passage, Léa et Mathieu, tout aussi largués que lui.

Plein sud est une véritable invitation au voyage, 1h30 passée entre les routes et les arrêts. Un spectacle de toute beauté, des

plans aérés, qui laissent la nature s’exprimer et refléter les états d’âmes vaporeux des protagonistes. Il y a tout le métrage durant une ambiance de vacances, le soleil qui tape sur les têtes,

les vagues qui invitent à la baignade mais qui laissent aussi présager la fougue et la fugacité des sentiments, qui rappellent les difficiles souvenirs. Par un montage habile, le réalisateur

dessine progressivement les contours d’un garçon abimé par le passé, qui avance sans bien regarder devant lui, peine à s’ouvrir au monde et aux autres. Au devant de sa voiture, Sam a le regard

inflexible, il ne s’autorise rien. Si on avait déjà pu admirer la beauté plastique et les talents d’interprétation de Yannick Renier auparavant, Lifshitz lui offre ici indéniablement son plus beau rôle, d’une

sensibilité assez inouïe.

Sam garde avec lui un flingue, le flingue avec lequel son père s’est un jour mis une balle

dans la tête. Un objet qui représente à la fois les stigmates d’un passé insupportable et qui, en même temps, est la dernière chose qu’il lui reste de cet homme qu’il aura au final peu connu. On

pourrait vite dire que le gaillard se tire lui-même une balle dans le pied, qu’il refuse de tourner la page même si son voyage est bien entendu porteur de l’espoir de faire la paix avec lui-même.

Si Yannick Renier porte le film en grande partie, il est entouré de jeunes comédiens aux partitions diablement séduisantes. Théo Frilet joue parfaitement l’amoureux transi et l’ébauche de relation entre les deux garçons aura

de quoi susciter de vives émotions. Quant à Léa Seydoux, elle

est juste parfaite en bimbo malgré elle, refusant de croire à l’amour pour se donner une carrure mais flanchant peu à peu au contact d’une romance de vacances qui pourrait qui sait se muer en

quelque chose de bien plus profond. À la fois drame familial pudique et tranche de vie sur une jeunesse en errance, Plein sud regorge de chaleur, de beauté, de moments futiles et de

questions propres à un âge sensible. Comme le dit si bien la magnifique

chanson de Lesley Duncan , “Love

Song”, que l’on trouve au centre du film : « The words i have to say

well may be simple but they’re true / Love is the opening door, love is what we came here for (…), love is the key we must turn ». On n’aurait pas dit mieux pour ce road-movie sensuel et habité qui caresse nos yeux et notre âme par sa belle et

touchante simplicité.

L’avis de Bernard

Alapetite :

Voilà un film pour lequel je suis parti avec les meilleurs a priori.

Tout d'abord il est signé Sébastien Lifshitz, un cinéaste dont tous les films précédents, même s'ils n'étaient pas exempts de défauts, ont retenu mon attention tant par leur fond que par leur

forme aux savantes déconstructions. Mais c'est surtout l'alléchant casting qui m'y a fait courir à la première séance. Lifshitz a eu l'excellente idée de confier le rôle pivot de Plein

sud à Yannick Renier qui me semble être un des acteurs trentenaires français (en fait il est belge) les plus talentueux et malheureusement les plus sous-employés. Il était formidable dans

Nés en 68 et très bien aussi dans Un Élève libre, deux films qui (à mon avis) n'ont pas eu les échos qu'ils méritaient. On retrouvera bientôt Yannick Renier, au printemps

prochain, dans le nouvel opus de Ducastel et Martineau, L'Arbre et la forêt.

Lifshitz argumente

avec beaucoup de pertinence pourquoi il a choisi cet acteur : « La première fois que j’ai vu

Yannick Renier, il m’a tout de suite fait penser à un acteur américain. Par son charisme, son physique, son corps très sec, son regard affirmé et très perçant, il me faisait un peu penser à Clint

Eastwood jeune, notamment dans les films de Sergio Leone. Pour moi, Yannick possède ce genre de physique-là. D’ailleurs durant le tournage, je lui ai demandé d’avoir très peu d’expressions : son

visage se présente vraiment comme un masque. Les très rares expressions qu’il a dans le film sont là pour lui donner une présence physique directe, brutale, sans psychologie. Je voulais que, par

sa froideur et sa mise à distance, le présent du personnage fasse contre-point avec son passé, où on le voit dans des situations chargées d’affects et d’émotions. D’où un effet de collage qui

fonctionne dans la confrontation du passé avec le présent, et qui peut rappeler certaines attitudes de cow-boy. »

On poursuit par deux des acteurs les plus craquants de leur génération.

D'abord Pierre Perrier qui réussit à être bon dans un film aussi mauvais que Chacun sa nuit et surtout Théo Frilet. J'avais admiré autant le jeu que la plastique de ce garçon, les deux

sans défaut, lorsque je l'avais découvert dans Nés en 68. Lifshitz explique son choix des deux autres garçons : « Théo Frilet, avec son côté "petit prince", sa gueule d'ange, incarnait immédiatement la part romantique de son

personnage. Pierre Perrier, c'est le garçon terrien, charpenté, le surfeur. Ils sont tous une sorte de cliché de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais petit à petit, il se dégage de ces "figures"

quelque chose de plus profond. »

On continue par Léa Seydoux qui était lumineuse dans La Belle

personne et qui ici, en Lolita de Prisunic, est d'une sensualité ravageuse qui m'évoque celle de Brigitte Bardot dans ses premiers rôles.

Je passe sur Nicole Garcia toujours aussi tête à claques mais parfaite dans

son rôle de mère borderline, pour en arriver à Micheline Presle qui enchanta jadis ma pré-adolescence dans Les Saintes chéries vers 1965…

Et bien malgré ce casting, pour moi de rêve, qui fait qu'également tous les

petits rôles sont parfaitement interprétés, Plein sud est un film raté.

Le plus curieux est que je ne lui vois pas de défauts rédhibitoires et je

peine à cerner ce ratage.

L'image est constamment belle et Claire Mathon se hisse au niveau d'Agnès

Godard à qui l'on devait les superbe vues de Wild Side, le précédent film du réalisateur, c'est tout dire.

Dans Plein sud les couleurs sont souvent pimpantes, format scope,

couleurs saturées. Plus encore qu'à son habitude, Lifshitz s'y montre grand paysagiste. Quelle science du repérage pour nous donner des décors à la fois beaux et inattendus !

J'avancerais que le relatif échec du film (j'ai pris tout de même beaucoup de

plaisir à le voir et ses personnages lacunaires habiteront longtemps mon esprit, à tel point que j'aimerais demander au cinéaste de nous donner un Plein sud 2 pour en savoir un peu plus

sur eux) tient à son hétérogénéité que le type du film, le road-movie, ne parvient pas à unifier. Lifshitz n'est pas parvenu à fondre son film solaire dans ses obsessions coutumières. Le collage

entre une américanité revendiquée, par le type même du film, le road-movie, mais aussi par le choix des acteurs, qui paraissent assez peu français, et l'aspect social de l'histoire ne fonctionne

pas. Ce dernier aspect n'est qu’ébauché. Plein sud est encore un film français dans lequel on ne travaille pas, dans lequel les personnages n'ont aucun ancrage professionnel. Ce souci

social ainsi que la tragédie familiale vécue par Sam sont d'ailleurs en complet antagonisme avec les personnages stéréotypés du

scénario.

Ses propos sont révélateurs des deux pôles qui écartèlent le film :

« J'avais besoin probablement d'aller vers quelque chose de plus lumineux… J'avais envie de filmer une jeunesse

brute, magnifiée, érotisée, insolente, presque agressive. Mes personnages n'ont peur de rien, ce ne sont pas des figures réfléchies qui dissertent sur leur situation. Ils sont tous dans la

spontanéité. Ils n'ont de flamboyant et de positif que la beauté et le corps. Je voulais absolument montrer que Sam était dans

l'obsession du passé, qu'il ne sortait pas de son roman familial. Le film tente de raconter le voyage intérieur d'un jeune homme prisonnier de son histoire, mais qui a la chance de rencontrer des

gens susceptibles de l'extraire de cet espace temps très noir dans lequel il est enfermé. Ce sont des questions qui m'ont toujours intéressé : comment on compose l'origine avec l'adolescence,

l'enfance, ce qui nous précède. Le passé est comme un fantôme. Sam se souvient, et il se souvient que des choses dures. C'est comme une note incessante qui assène une douleur, une souffrance, une

colère. Et c'est effectivement toujours la même note. Je tenais à ce martèlement. » Ce qui est merveilleux avec un cinéaste aussi intelligent et cultivé que Sébastien

Lifshitz, c'est qu'après ses déclarations il n'y a plus grand chose à ajouter puisqu'il a dit tout ce qui était important à dire sur son film et a même involontairement pointé ses

faiblesses.

« Ils n'ont de flamboyant et de positif que la beauté et le corps » nous dit Lifshitz et c'est un des problèmes de son film qui est de nous proposer des personnages, mis à part celui de Sam, sans épaisseur du fait qu'il n'en dit rien au

spectateur. Lifshitz est probablement victime d'avoir voulu prendre le contrepied des films où tout est expliqué et surligné. Mais à vouloir manier en virtuose l'ellipse et faire une totale

confiance aux spectateurs, le cinéaste les laisse en déshérence. D'autant que son montage est parfois maladroit, un comble pour cet as de la déconstruction signifiante comme il l'a montré dans

Presque rien. Ainsi si l'on arrive à reconstruire le parcours de Sam à son départ vers l'Espagne, en quête de sa mère à force de nombreux flashbacks, on ne sait rien des autres

protagonistes qui sont autant de pages blanches tendues aux fantasmes du spectateur ‒ une maladresse, ou est-ce voulu ? ‒ trouble ce dernier. Dans un des flashbacks, on voit deux adolescents, un

garçon et une fille, seuls dans une maison bourgeoise avec une femme, que l'on subodore être leur mère. À un moment, les deux jeunes s'isolent dans la chambre du garçon. La fille, pour faciliter

l'endormissement du garçon, lui propose de le branler. Le garçon, après avoir hésité, décline l'offre (à ma grande déception). Dans leur échange, on comprend que la fille n'est pas tout à fait la

sœur du garçon. À cet instant du film, j'ai pensé que les deux protagonistes que l'on venait de voir étaient Léa et Mathieu quelques années auparavant. J'ai alors élaboré un scénario dans lequel

Mathieu avait couché avec sa sœur et l'avait mis enceinte. La première scène du film nous apprend que cette fille, que nous ne connaissons pas encore, est dans les premières semaines de sa

grossesse. Et damned, dans le flashback suivant, on s'aperçoit que le garçon qui batifolait avec sa sœur était en réalité Sam. Je ne suis pas sûr qu'un tel risque de confusion soit bénéfique pour

le film.

Jusqu'à Plein sud, Lifshitz s'était montré un maître dans le filmage

des relations sexuelles, en particulier dans Wild Side et dans Presque rien, rien de semblable ici, où il ne montre pas la même audace dans le rendu des corps à corps que ce

soit homosexuel entre Sam et Mathieu ou hétérosexuel entre Jérémie et Léa.

Né en 1968, Sébastien Lifshitz est un enfant attiré par le dessin, il

s'oriente d'abord vers le monde de l'art contemporain : après un passage à l'École du Louvre et à la Sorbonne en Histoire de l'art, il travaille auprès du conservateur Bernard Blistène au Centre

Pompidou. Il réalise en 1993 son premier court métrage, Il faut que je

l'aime, et signe deux ans plus tard un documentaire sur Claire Denis dans le cadre de la

collection « Cinéastes de notre temps ». Il sera l'assistant de celle-ci sur Nénette et Boni.

Comme la réalisatrice de Beau travail, Sébastien Lifshitz est moins intéressé par les dialogues que par la représentation des corps, comme en

témoigne son moyen métrage très remarqué, Les Corps

ouverts, Prix Jean Vigo 1996. Ce portrait d'un ado en plein questionnement révèle

le regretté Yasmine Belmadi, acteur-fétiche du cinéaste, disparu en 2009.

Belmadi joue le rôle principal des Terres froides, téléfilm qui mêle lutte des classes et sexualité, tourné pour la

série d'Arte « Gauche-Droite ». Après cette fiction hivernale, Lifschitz réalise l'estival Presque rien (2000), son premier long métrage de

cinéma, une histoire d'amour tendre et douloureuse entre deux garçons. Il change de registre, tout en restant dans le domaine de l'intime, avec le documentaire La Traversée

(2001) : il y filme son ami scénariste Stéphane Bouquet, parti aux États-Unis à la recherche de son père. Lifshitz revient à la

fiction en 2003 avec Wild Side, qui évoque les relations unissant une transsexuelle, un émigré russe et un prostitué arabe. Cette œuvre discrètement

audacieuse est une nouvelle réflexion sur l'identité, tout comme Plein sud (2009).

Avec Plein sud, Lifshitz est fidèle aux thèmes forts de ses films

précédents. Il nous en donne ici une version américanisée et relativement plus optimiste qu'à son habitude. Le réalisateur procède ici à une relecture, presque à une continuation des intrigues

qu'il nous a déjà proposées. Plein sud, film sensuel contient des thématiques et motifs présents dans ses précédents films : l' homosexualité, dans tous ses films, la quête de ses

origines, le road-movie comme dans La Traversée, amours de vacances comme dans Presque

rien, l'envahissement du passé dans le présent, la destruction d'une famille, comme dans Les Corps ouverts ou

Wild Side, le ménage à trois et la marginalité comme dans Wild Side, les relations difficiles et complexes d'un garçon avec sa mère, comme c’est souvent le cas dans le cinéma de Sébastien Lifshitz.

Pour plus d’informations :

Commentaires