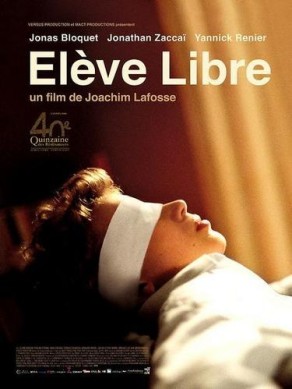

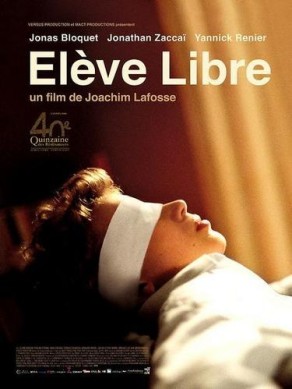

Fiche technique :

Avec Jonas Bloquet, Jonathan Zaccai, Yannick Renier, Claire Bodson, Pauline Etienne, Anne Coesens, Johan Leysen. Réalisation : Joachim Lafosse.

Scénario : Joachim Lafosse et François Pirot. Directeur de la photographie : Hichame Alaouié. Décors : Anna Falguère. Costumes : Anne-Catherine Kunz. Montage : Sophie Vercruysse.

Durée : 105 mn. Actuellement en salles. Interdit aux moins de 12 ans.

Résumé :

Jonas (Jonas Bloquet) est doté de parents évanescents, mère toujours absente et père tout juste bon à verser la pension alimentaire ; à

cause de ses résultats médiocres, il est renvoyé de son lycée. Il avait tout misé sur le tennis espérant devenir professionnel, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Son

entraîneur lui conseille de ne pas insister. Voilà cet adolescent naïf de seize ans désespéré devant ses rêves qui s'évanouissent. Le salut vient de trois adultes qui décident de le prendre en

main et de lui faire passer l’examen de fin d’études secondaires en candidat libre. Petit à petit l’un d’eux, Pierre (Jonathan Zaccai), s’impose comme son unique mentor...

L’avis de Cyril

Legann :

Cela faisait un moment que l'on avait pas vu un bon petit film français (ou européen puisqu'il s'agit d'une co-production avec la Belgique) sur

le désir naissant et les contradictions de l'adolescence, tout en longs soupirs et plans contemplatifs.

Aussi lorsqu'on voit l'affiche d'Élève libre, l'intérêt s'aiguise pour qui a aimé en son temps Les Roseaux sauvages et autres

Presque Rien. D'autant plus que dans le rôle du jeune tourmenté, Joachim Lafosse n'a pas choisi le pire. C'est donc le beau Jonas Bloquet, déniché sur un cours de tennis, boucles blondes

et yeux de biche, qui incarne un adolescent délaissé par ses parents, en situation d'échec scolaire, qui trouve du réconfort auprès d'amis plus âgés aux mœurs libérées.

Et c'est vrai qu'on ne voit pas arriver tout de suite le pot aux roses, il faut dire que le film prend complaisamment le temps d'installer la

situation, sans toutefois qu'elle soit claire pour tout le monde (on ne sait jamais qui sont exactement ces adultes chez qui Jonas trouve refuge). Mais ce qui s'annonçait comme un film sensible

bien qu'un peu maladroit, prend une toute autre tournure beaucoup moins bienveillante lorsqu'il devient clair que le « précepteur » de Jonas, interprété par Jonathan Zaccaï éprouve de

l'attirance pour le jeune homme.

S'ensuit une démonstration poussive de la façon dont peut s'y prendre un adulte pour manipuler un pauvre adolescent sans défense. Petit à

petit, le réalisateur distille insidieusement une morale plus que douteuse, à travers des dialogues grossiers et répétitifs et des scènes érotiques navrantes, filmées avec une fausse pudeur

hypocrite au possible.

Ce qui se veut sur le fil du rasoir est en réalité extrêmement clair, et on comprend trop vite là où il veut en venir, la pseudo ambiguïté du

discours ne servant au final qu'à faire passer en douceur la pudibonderie de l'ensemble. Outre le fait que cette morale n'a rien de neuf, elle est accouchée péniblement par les

deux laborieuses heures de ce long métrage, qui s'inscrit dans une sorte de bien-pensance tout à fait actuelle, s'apparentant ainsi à un téléfilm précédant une soirée-débat avec Jean-Luc

Delarue.

On est loin, très loin de l'audace politiquement incorrecte d'un Mysterious Skin par exemple, et si cela nous rappelle un peu Noce

blanche au masculin par moments, c'est pour mieux souligner le manque de talent qui l'en sépare.

L’avis du Dr

Orlof :

Je vais finir par donner raison à mes détracteurs qui me reprochent de ne parler que de films vus à la télévision si je ne me décide pas à

retourner en salles. Le problème, c'est que toutes les nouveautés susceptibles de m'intéresser (Schroeter, Serra, Fleischer, Oliveira...) ne sont pas sorties dans ma ville. Du coup, j'ai fait

confiance aux critiques et me suis aventuré à aller voir le dernier opus de Joachim Lafosse (Nue propriété) dont je n'avais vu aucun

film.

Jonas est un adolescent de son époque : doué au tennis, il passe à côté de sa scolarité et se voit réorienté vers une filière

professionnelle (avec, selon ses propres mots, « les ratés »). Il décide alors, pour éviter cela, de passer un examen en candidat libre qui lui permettra d'intégrer une école

spécialisée. Pierre, un ami de sa mère, lui propose des cours privés pour le remettre à niveau. Mais très vite, cette éducation dépasse le strict cadre de la scolarité et vire sur les chemins de

la sexualité...

Le sujet du film me semblait assez intéressant : le rapport trouble entre adulte et adolescent, la question du désir dans le rapport

« maître/élève », celle de l'intimité et de ses limites... À l'arrivée, le résultat est plutôt décevant et convenu. Joachim Lafosse a beau être belge, on a l'impression avoir vu un de

ses énièmes « film d'auteur » à la française où les fausses audaces masquent mal un académisme que j'ai de plus en plus de mal à supporter.

Oh, bien sûr, il ne s'agit plus de l'académisme « à la papa » des années 50 et des films bien propres sur eux, illustrant

scrogneugneusement des scénarii hyper bétonnés. Les temps ont changé et c'est le cinéma dit « d'auteur » qui s'est figé dans une doxa esthétique inébranlable. Pour prendre l'exemple de

Joachim Lafosse, notre bonhomme sait parfaitement éviter l'anonymat du téléfilm en élargissant son cadre, en saupoudrant son récit de quelques scènes « sexuelles » (avec toujours en

tête une conscience très précise de ce qu'il ne faut surtout pas dépasser !) et en laissant durer ses plans. Sauf que ces plans-séquences fixes sont devenus une tarte à la crème telle qu'à

moins d'avoir été réellement pensés, on n'arrive plus à en saisir les objectifs.

De plus, même si le sujet abordé peut laisser croire à une approche originale et personnelle, Élève

libre ne dévie à aucun moment de la ligne choisie par son auteur. Pour être plus clair (?), Lafosse ne se laisse jamais débordé (n'y voyez aucun mauvais jeu de mots !) par son

thème ou par l'épaisseur que le film aurait dû conférer à ses personnages.

Pour le dire autrement, Lafosse place tout de suite le spectateur du côté du Bien, à savoir l'Innocent (cet adolescent un peu benêt, très bien

joué par Jonas Bloquet). Côté Mal : les adultes qui tentent de s'immiscer sans scrupule dans l'intimité de ce jeune homme. Puisque, d'après le cinéaste, toute éducation est un viol (il

s'agit de modeler une personnalité pour qu'elle s'adapte à une société), il déroulera sa métaphore de manière à la prendre au pied de la lettre : le maître « abusera » de son

élève. La démonstration est un peu lourde.

J'ai entendu parler certains critiques de « cinéma moral » (le réalisateur dédie le film « à nos limites ») alors que je le

trouve plutôt moralisateur. On nous sert encore la sempiternelle attaque contre nos sociétés individualistes où l'adulte ne pense qu'à sa propre jouissance, quitte à empiéter sur l'intimité de

l'Autre. Et bizarrement, on retrouve un peu le même problème que dans l'horrible La Belle personne quant à la vision des adolescents. Chez

Honoré, on pratique le mélange des genres (l'Autre n'est que le Même : le prof peut forcément coucher avec une élève qui a l'air d'avoir le même âge que lui) tandis que chez Lafosse,

l'adolescent reste aussi un Autre fantasmé (c'est l'innocence bafouée, l'éternelle victime...). Du coup, il y a quelque chose de faux, à l'heure du porno à portée de clic et des adolescentes qui

s'exhibent sur leurs webcams, à voir ce Jonas totalement ignorant des choses de l'amour et manipulé à sa guise par des adultes pervers. Le film reste toujours une vue de l'esprit et ne parvient

pas à s'incarner. Il lui manque à la fois de l'ambiguïté (ce qu'il y a de magnifique dans le Lolita de Nabokov, c'est qu'Humbert Humbert est à

la fois le monstre ET la victime de l'histoire), de réciprocité (quid du désir de certains adolescents de séduire les adultes ?) et de « résistance ». Lorsque dans La bouche de Jean-Pierre de Lucile Hadzihalilovic, un adulte tente d'abuser d'une enfant, celle-ci résiste à

ses assauts et il reste à l'écran un corps qui se défend.

Jonas non. Ce n'est pas un corps mais une idée théorique (encore une fois, l'adolescence bafouée). Il ne s'agit pas d'excuser les actes des

adultes qui le manipulent (loin de moi cette idée !) mais d'élargir un point de vue que je trouve assez schématique et convenu (il faut entendre les stupides sophismes que prononcent lesdits

adultes).

Pour tout simplement saisir l'ampleur du Réel et de ce que nous appellerions volontiers le « négatif » qu'il recèle.

À vouloir trop se placer du côté du Bien et de la Morale, Lafosse nous livre un film désincarné et assez déplaisant...

L'avis de Bernard Alapetite :

Élève libre démontre, si besoin était, que les classiques travaillent

encore la société, tout du moins une infime partie de celle-ci, fut-elle belge, car le film (à l’ exception de sa fin) est sous l’égide des Liaisons dangereuses (on peut aussi convoquer

pour le cinéma The Servant, Violence et passion et pour la littérature La Dispute de Marivaux et Les Désarrois de l’élève Toerless entre autres). Ce n’est pas

comme le très sous estimé Sexe intentions une version moderne de l’œuvre de Laclos mais une variation sur ses thèmes et son climat. La bonne idée est d'y d’avoir remplacé la petite dinde

(des Liaisons) par un veau.

Le film débute par le générique en caractères blancs qui défilent sur un fond noir. Simultanément on entend des ahanements qui pourraient être

sexuels mais qu’en vieil habitué des courts j’ai reconnu comme étant ceux d’un joueur de tennis frappant la balle de toute sa force et sa hargne. Puis l’image rejoint le son. Apparaît Jonas,

environ seize ans, au très joli minois, qui s'avèrera très vite être un lycéen calamiteux qui ne rêve que de devenir tennisman professionnel (on notera qu’une fois encore l’éveil de la sexualité

est associé au sport comme dans Douches froides (Anthony Cordier, 2005) et Naissance des pieuvres (Céline Sciamma, 2007)). Mais malheureusement pour lui, si Jonas n’est pas

mauvais dans le sport qu’il a choisi, il n’est néanmoins pas assez bon pour intégrer l’élite de son pays, la Belgique.

L’attention au son que révèle le traitement du générique ne se démentira pas jusqu’à la dernière image.

Jonas est renvoyé de son collège ; la directrice ne veut même pas qu’il redouble une nouvelle fois et elle l’aiguille vers une filière

professionnelle. De son côté, son entraîneur de tennis ne lui laisse que peu d’espoir quant à faire une carrière dans ce sport.

Nous voilà donc en présence d’un raté que sa passagère fraîcheur garde encore à l’abri de l’abîme. C’est à n’en point douter cette accorte

physionomie qui fait que trois adultes, entre trente et quarante ans, un couple, Didier joué par Yannick Renier (que l’on a vu dernièrement dans Nés en 68) et Nathalie interprétée par

Claire Bodson, et un célibataire, Pierre, s’intéressent à son cas. En la quasi absence des parents, ils décident de le prendre en main, dans tous les sens du terme, pour faire son éducation

intellectuelle, sociale, sentimentale et sexuelle.

Toutes ces informations nous sont données au fur et à mesure de scènes denses et bien menées où tout est signifiant et néanmoins jamais asséné.

Élève libre s’il est limpide, ce qui ne veut pas dire qu’il ne soit pas cérébral, demande au spectateur d’être attentif au moindre détail (visiblement jamais laissé au hasard) surtout

s’il n’est pas au fait des arcanes du système éducatif belge, et à chaque dialogue, en particulier ceux des nombreuses scènes de repas dans lesquelles, entre la poire et le fromage, il est

question de la part du trio d’initiateurs de jouissance clitoridienne, de spasmes de plaisir ou des différentes positions dans les relations sexuelles...

Nous sommes assez près des contes rohmériens. Le ludique et le concept intellectuel prennent vite le pas sur le naturalisme. Mais une fable

rohmérienne où les jeux des regards auraient plus de place que les joutes verbales. Je parle d'autant plus de fable que d’une part on sent bien que ce qui intéresse en premier le cinéaste c’est

la morale (fort ambiguë à mon sens) que le spectateur peut tirer de cette étrange aventure, et que d’autre part, la facilité avec laquelle le trio arrive si facilement à mettre sous leur coupe le

garçon, sans qu’aucun obstacle ne se dresse en travers de leurs desseins, ce qui est assez improbable dans « la vraie vie ».

Indéniablement, Joachim Lafosse est travaillé par la question de la transmission (c’était déjà le centre d’un de ses précédents films Nue

propriété mais dans ce cas, il s’agissait de transmission matérielle). Dans Élève libre, le cinéaste explore la frontière entre transmission et transgression. Il confirme qu’il

s'agit d'un des points de départ de son film : « Qu'est-ce qui fait qu'on peut basculer d'un côté ou de l'autre ? À partir de quand, dans l'éducation, passe-t-on de la transmission

à la transgression ?.. Jonas est un adolescent curieux qui veut découvrir des tas de choses. Il rencontre des adultes qui lui font croire qu'ils ont les réponses à ses questions. Comme tout

névrosé confronté au manque et à la souffrance, Jonas a envie d'un guide et Pierre se positionne exactement à cette place. Il se comporte comme le dépositaire du savoir avec Jonas. »

Élève libre traite également de la perversion : « Sortir l'autre de son libre-arbitre tout en lui faisant croire que c'est sa propre démarche... C'est toujours en complimentant

les gens qu'on les séduit. J'aimerais que le film donne envie au spectateur de se demander si cette situation est perverse ou pas, ce que c'est que la perversion... Je trouve que le mot

"perversion" est galvaudé. Le pervers n'existe que dans le lien avec ses victimes. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui accepte de rentrer dans son jeu... Être adulte, c'est être capable de dire :

non. Mais il faut qu'on t'ait transmis la nécessité de penser les limites pour que tu puisses les mettre toi-même. Cette question des limites est au cœur de la pensée du psychanalyste André

Green, dont j'aime beaucoup le travail. » Les déclarations du réalisateur révèlent un état d'esprit assez puritain, pudibond et politiquement correct. Elles contredisent en partie son

film car la relation de Jonas et de Pierre n’est guère différente de celle qu’entretenait dans la Grèce antique l’éphèbe avec son éraste qui transmettait son savoir et son expérience lorsque le

plus jeune lui procurait volupté et tendresse. Peut-on considérer cette forme d’échange comme perverse ou marchande ? Dans le cas de Pierre et de Jonas, ce qui gêne le plus c’est que Pierre

n’a pas le courage de poser d’emblée les règles de l’échange.

Tout cela nous est asséné sans préambule, sans dialogue ni explication superflus. Ce que l’on apprend, on le sait par l’intermédiaire d’une

grammaire cinématographique parfaitement maîtrisée.

La principale question que l’on se pose, dans la première moitié du film, est « quelle est la véritable nature des intentions du

trio ? », car on ne comprend pas bien quel est le but de cette sollicitude, sinon de mettre le beau Jonas dans leurs lits. Mais alors on se dit que le stratagème est bien compliqué et

chronophage pour nos trentenaires et qu’il n’était peut-être pas nécessaire de déployer autant d’efforts pour arriver à ce but. Le spectateur est surpris de voir ces trois beaux esprits

s’évertuer à faire surgir une étincelle de cette jolie bûche et ne pas s’apercevoir qu’il est vain d’attendre de leur élève plus que de médiocres galipettes en leurs couches. Car en plus, le

pauvre garçon semble peu doué pour la chose comme le prouve ses fiascos sexuels avec sa copine qui n’est ni une lumière ni une beauté et encore moins une bombe sexuelle ; chez elle pas de

salut hormis la position du missionnaire !

Jonas est bien représentatif des nombreuses créatures qui encombrent, de leur certes belle apparence, les bancs des lycées, et pas seulement

outre Quiévrain.

On va un moment supposer que Pierre s’est donné ce challenge, c’est lui-même qui emploie cette expression, d’éduquer Jonas pour combler le vide

de sa propre vie ou à moins même que ce soit un pur jeu intellectuel pour moderniser le mythe de Pygmalion. À moins encore que cela relève chez lui du plaisir que provoque chez certains le

pouvoir qu’ils exercent sur une autre personne. Mais là encore… que de talent pour dominer une pauvre chose qui sera bientôt obsolète. La médiocrité de Jonas fait que l’on reporte notre intérêt

sur ces intrigants adultes et, bien vite, surtout sur Pierre qui s’institue le mentor du garçon, éclipsant le couple.

Car le quatuor glisse progressivement vers un duo entre Jonas et Pierre. Dans cette deuxième partie, le film perd un peu du rythme impeccable

qu’il avait depuis le début tout en se tendant vers un insoutenable suspense : Pierre va-t-il sauter Jonas ? Mon mauvais esprit ne voit toujours pas alors pourquoi ce puits de science de Pierre

(dont on ne sait pas exactement, mais il en va de même pour les autres personnages, ce qui l’occupe professionnellement ni d’où il tire sa confortable aisance) peut se passionner pour ce jeune

con sinon pour lui titiller le fion et lui astiquer le chibre ! Ne comptez pas sur moi pour vous vendre la mèche, tant je vous conseille d’y aller voir par vous-même.

Insensiblement le sentiment du spectateur vis à vis des deux personnages se modifie ; jusqu’ici la bêtise de Jonas et la perversité qui

semblait dicter les actes de Pierre empêchaient toute empathie envers eux. Même si pour l’un on était subjugué par sa beauté et pour l’autre passionné par ses manigances. Cependant, confronté à

cette histoire le spectateur se sent obligé de se positionner. Et puis petit à petit on s’aperçoit que l’enseignement de Pierre a transformé Jonas et qu’il n’est plus la proie niaise du début

tandis que Pierre, comme par un curieux effet de vase communiquant, se révèle plus fragile et qu’il est en fait plus un amoureux qu’un cynique libertin.

La facture du film change en même temps qu’il se recentre sur Pierre et Jonas. Le réalisateur resserre ses cadrages sur le couple. Le procédé

transcrit bien l’atmosphère du film qui se fait de plus en plus étouffante à mesure que la relation entre Pierre et Jonas se tend. On ne voit plus l’extérieur qu’à travers la baie vitrée de

l’appartement de Pierre. Joachim Lafosse crée une bulle un peu irréelle, une sorte de cocon intemporel. La réalisation s’est ingéniée à gommer ce qui daterait expressément le film. Dès la

première image, la tenue de tennis de Jonas n’est pas vraiment du dernier cri, mais assez neutre. Dans un film où l’on parle sans arrêt de sexe, il n’est jamais question du sida ou de

préservatif. Les personnages eux-mêmes avec la posture pseudo libertaire du trio et la naïveté de Jonas semblent plus appartenir au début des années 80 qu’au XXIe siècle. Le spectateur attentif

remarquera pourtant, par la fenêtre de l’appartement de Pierre, le drapeau belge pendu au balcon de ses voisins, signe que cette séquence a été tournée en automne 2007, époque où les partisans de

l’unité de la Belgique affichaient leurs convictions de cette manière.

Pierre est à la fois le mentor et la mère nourricière de Jonas qui désormais vit chez lui. Ce sentiment de protection est en vérité un leurre.

L'emprise de Pierre sur l’adolescent s'accroît, à mesure que les tabous tombent un à un. L'intelligence de Pierre est de n'avoir pas agi contre la famille de Jonas mais imperceptiblement de la

remplacer peu à peu.

Une des originalités techniques du film est qu’il a été tourné en scope, alors qu’il y a très peu d’extérieurs et pas d’avantage de grands

espaces. Mais le scope permet au réalisateur de faire “vivre” dans son cadre au moins trois personnages à la fois. Il est par exemple bien utile pour les scènes de repas. On y voit tout le monde

à table sur le même plan, cela évite le champ/contrechamp.

Durant tout le film le réalisateur et son chef opérateur, mariant parfaitement la forme et le fond, adaptent leur technique pour servir le

mieux possible le propos des différentes scènes. Le cadre est très souvent serré sur le visage d’un personnage et lorsqu’il s’élargit, la profondeur de champ minimale que donnent les focales

longues isole l’acteur par sa netteté sur le flou du décor. Mais parfois les plans sont larges, nets du premier plan à l'infini, comme pour perdre les comédiens dans le champ, ou pour renforcer

le contraste entre les intérieurs cossus et feutrés et les propos des plus crus lors notamment des scènes de repas, traitées en plans séquences. Dans celles-ci, les répliques sont parfois

cocasses et incongrues. Comme ce toast : « On boit à la quéquette de Jonas. »

La seule faiblesse du film est d’ordre scénaristique. Si l’on comprend bien que Joachim Lafosse n’a pas envie de donner toutes les clefs de ses

personnages, on regrette néanmoins que les personnages secondaires ne soient pas plus développés tant ils possèdent tous un fort potentiel romanesque que laisse entrevoir leur brillante esquisse.

On aurait bien passé encore trente minutes en leur intrigante compagnie, ce qui aurait amené Élève libre à 2h15, ce qui n’aurait pas été de trop pour percer leurs mystères. La solution

alternative à cette rallonge aurait été de faire exister certains personnages que dans les propos des autres comme c'était le cas dans le premier tiers du film. Son incarnation n'ajoute rien à

l'intrigue ni à la construction du personnage de Jonas. Il en va de même pour le frère de Jonas qui n'a pas assez de scènes pour véritablement exister à l'écran. Le couple de Didier et Nathalie

est trop sacrifié. On ne sait pas quel est leur rôle et les rapports qu'ils entretiennent avec Pierre. Ne serait-il que le rabatteur de Pierre ? À côté de ces manques, Élève libre est un

film parfois un peu trop appuyé comme ces incessantes références à Camus.

On peut discuter de la trop grande pudeur des scènes de sexe qui ne sont pas ce qu’il y a de meilleur dans Élève libre. Le cinéaste

explique son choix : « Je voulais montrer les dangers de la pornographie sans utiliser sa forme. D’où l’idée du hors champ. Ne rien montrer (ce n’est pas tout à fait vrai ! Note de

Bernard). Quand on laisse le spectateur à son imagination, il réagit avec davantage de violence. Il découvre ses refus et ses acceptations... Dans le film on a laissé de la place aux

fantasmes, tout en montrant ce que le passage à l’acte a de dramatique. On montre les conséquences du fantasme, mais on le montre dans la fiction. Ce qui laisse de l’espace pour une

interrogation. » Sans doute faut-il voir là l’explication de la dédicace placée au commencement : « À nos limites ». Comme on le constate, le cinéaste n’est pas moins

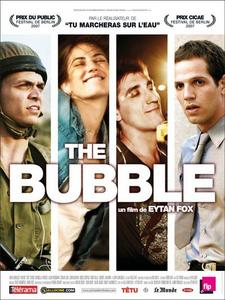

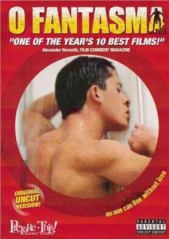

manipulateur que ses personnages. À la lecture de ce propos, on peut s'étonner de choix du visuel de l'affiche où il n'est pas très difficile de comprendre que le garçon s'apprête à subir une

fellation...

Le spectateur pourra tout de même se consoler de ne pas plus découvrir le corps de Jonas avec les nombreuses images du garçon torse nu baignant

dans une douce lumière dorée qui met bien en évidence ses pointes de sein agressives et ses lèvres sensuellement ourlées.

Les acteurs sont impeccables avec une mention spéciale à Jonathan Zaccai qui parvient à rendre son personnage de plus en plus opaque, mais

Jonas Bloquet est parfait aussi pour son premier rôle ! Espérons que nous le reverrons.

Le soin avec lequel Lafosse a choisi le costume de Pierre illustre bien son sérieux et la richesse informative qui se niche dans chaque détail

au service de la profondeur du film. Il n’est pas anodin que Pierre porte toujours la même tenue, composée d’un pantalon bleu marine, d’une chemise bleu clair ouverte d’un seul bouton sur un

tee-shirt blanc ras du cou. Le corps du comédien restera toujours dissimulé. Ce quasi uniforme monastique apporte au personnage un côté austère en contradiction avec certains de ses propos

presque libidineux. Ce rempart vestimentaire favorise l’abandon de Jonas à son précepteur providentiel.

Le réalisateur retrouve une partie de l’équipe de Nue propriété, en particulier Yannick Renier. « Il me semblait parfait pour

incarner le petit soldat de Pierre, le type qui va provoquer les passages à l'acte. Et comme je voulais que l'on sente tout de suite la désinhibition entre Didier et sa copine, j'ai proposé à

Claire Bodson, la petite amie de Yannick, qui est aussi comédienne, de jouer le rôle de Nathalie. Je l'avais vue au théâtre, j'aime beaucoup son travail. »

Élève libre est le quatrième long métrage de Joachim Lafosse, âgé de 33

ans, qui a également réalisé des courts-métrages. Il a également participé à l’émission de télévision Striptease.

Élève libre a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs dans le cadre du

Festival de Cannes 2008.

Le film est passionnant pour l’observation clinique qu’il fait des deux protagonistes principaux et le glissement d’empathie que le spectateur

éprouve progressivement de Jonas vers Pierre. Tout à la fin de l’histoire, on ne sait plus quel est le salaud entre les deux. Peut-être le sont-ils un peu tous les deux, mais Pierre et Jonas sont

surtout deux pauvres types, comme nous tous, qui essayent de se débrouiller avec la vie, avec de pauvres ruses, en se mentant beaucoup à eux-mêmes. Les autres protagonistes de ce récit sont tout

compte fait encore plus lâches qu’eux. Le trio est beaucoup plus que des pervers, des jeunes bourgeois cultivés qui justifient la satisfaction de leurs désirs par l'alibi d'une pensée émancipée

de toute contrainte morale. Cette vision s'explique probablement par le fait que Lafosse soit né en 1975 à l'ombre de Mai 68.

Élève libre est une magistrale réalisation sur une relation

intergénérationnelle entre deux personnes de même sexe, relation qui n’avait pas été décrite avec autant de justesse depuis Les Amis de Gérard Blain. Comme toutes les histoires d’amour,

celles-ci sont difficiles et finissent généralement mal, quoique...

Pour plus d’informations :

Commentaires