Fiche technique :

Avec Xavier Dolan, Anne Dorval, François Arnaud, Suzanne Clément, Niels Schneider, Patricia Tulasne,

Monique Spaziani, Pierre Chagnon et Niels Schneider. Réalisation : Xavier Dolan. Scénario

: Xavier Dolan. Directeur de la photographie : Stéphanie Anne Weber Biron et Nicolas Canniccioni. Musique : Nicholas Savard-L'Herbier.

Durée : 100 mn. Actuellement en salles en VF.

Résumé :

Hubert (Xavier Dolan), un jeune gay de 16 ans du côté de Montréal, n'aime pas sa mère (Anne Dorval). Il la

juge avec mépris, ne voit que ses défauts, alors qu'elle se sacrifie pour lui et l'aime de tout son cœur mais maladroitement. Ce qui ne l'empêche pas d'être manipulatrice cherchant à culpabiliser

son fils qui est parfois une parfaite tête à claques. Hubert est rendu confus par cette relation qui l'obsède de plus en plus. Il est nostalgique d'une enfance heureuse, et cherche, également

maladroitement, à reconquérir sa mère, jaloux de la relation qu'entretient son amant, Antonin (François

Arnaud), avec la sienne. Il est concomitamment troublé par Julie (Suzanne Clément), une enseignante qui

ressent une attirance pour lui. Chaque initiative d'Hubert ou de sa mère pour se montrer leur amour ne fait que confirmer l'existence du gouffre qui les sépare. Hubert est un adolescent à la fois

marginal et typique : découvertes artistiques, expériences illicites, ouverture à l'amitié, sexe et ostracisme...

L’avis de Marie Fritsch :

Sortir à peine à l'air libre et se dire, enfin, enfin un bon film. Certains film donnent ce sentiment

d'avoir paradoxalement tout saisi de l'instant et invitent pourtant à un second visionnage pour être sûr de ne pas avoir été trompé. Et bien souvent, ce sont ceux-là même qu'on ira voir une

troisième fois en y emmenant son amour, sa mère ou soi-même encore et encore. Et quelques années après seulement, fatigué et vautré dans un écroulatoir devant la télé, ce même film paraît

soudainement sans couleurs et sans charme. Le mystère reste total. Le cinéma est comme un instantané entêtant et fragile.

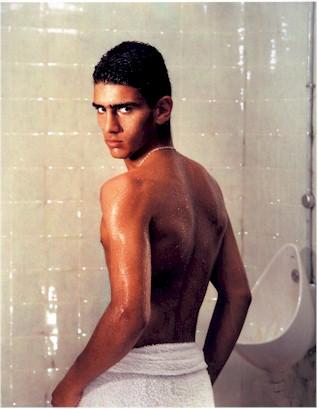

En allant voir J'ai tué ma mère, je ne m'attendais à rien de spécial. Mais comme le dit Hub à

propos du regard que l'on porte sur la vie et les gens, assis presque nu sur le bord de sa baignoire , face caméra dans un exercice périlleux mais réussi d'autofiction : « On dit que c'est

spécial parce que la différence fait peur, spécial ça passe tout de suite mieux ». Le film de Xavier Dolan est spécial, pardon, différent. Et c'est cette différence qui en fait toute sa valeur.

Disons qu'il tombe bien au bon moment. Dans 5 ans, devant ma télé, je ne sais pas. Mais là, en ce premier soir de vacances d'été, sous un ciel froid et chargé de pluie, tandis que mon amour est

loin, je n'ai rien à perdre et vais m'enfermer dans une petite salle au troisième rang, la nuque cassée en deux pour rendre plus distant un écran au ras du plafond.

L'inconfort est vite oublié et le public silencieux, immédiatement captivé par le charme de ce beau gosse de

20 ans (17 ans dans l'histoire), Xavier Dolan himself, qui nous explique avec une sobriété en noir et blanc pourquoi il a tué sa mère. OK, on n'y croit pas une seconde, personne n'est dupe et là

n'est pas le but du film. Rien que dans le titre, inutile d'avoir fait ne serait-ce qu'une petite année de psycho pour savoir que tuer sa mère ou son père est un passage obligé pour l'enfant, et

bla et bla et bla... Faire de cette ritournelle un film semble casse-gueule au premier abord. Mais Xavier Dolan s'en sort bien, très bien même, puisque dès les cinq premières minutes il parvient

à nous faire oublier ce mauvais titre et ce qu'on imaginait devoir subir comme non-suspense. L'ado est un diable de beauté et d'intelligence, loin de la caricature ingrate du jeune de sa

publicité récurrente qu'on nous sert à la louche dans tous les films de « djeuns » du moment. Non ici, un rien snob mais toujours classe et pertinent, Hubert étonne et distribue des

baffes à toutes les pensées préconçues sur la jeunesse des années 2000. La mère, loin d'être parfaite, a des faux airs lisses de ne pas y toucher. Ces deux-là se haïssent, et même les rares

instants de réconciliation restent en demi teinte. Zéro consensus.

Le jeune Hub, complètement désorienté par la haine qu'il voue à cette femme avec qui il est obligé de

cohabiter jusqu'à ses 18 ans, nous confie : « Si quelqu'un lui faisait du mal je ne pourrais pas m'empêcher de le tuer, et pourtant il existe 100 personnes dans ma vie que j'aime plus

que ma mère. » Tout le film se lit via le prisme de cette interrogation du jeune homme, pourquoi n'aime-t'-il pas sa mère, et le lien qui résiste aux coups de ciseaux d'une

violence inouïe entamant leur relation. Drôle de sujet, pour un film qui ne l'est pas, mais force est de constater que le talent est indéniablement présent tant à l'image qu'à la narration. Aucun

ennui, la forme et le fond se courent après tout du long, quand l'un s'essouffle l'autre reprend le rythme.

Peut-être peut-on reprocher une utilisation trop forcée de quelques flash back sur l'enfance, filmés caméra

à l'épaule et qu'on aurait déjà vu et revu ici ou là. Et une musique gentillette, du sous Yann Tiersen, là où on aurait bien vu un rock agressif qui pique et qui gratte. Pour le reste, le film se

savoure à toute vitesse et colle aux doigts des heures durant, avec ce doux parfum suave qu'on veut faire goûter à tout le monde. Même la scène d'amour sur fond de « Vive la Fête »

aurait pu tomber dans les clichés, au lieu de quoi le corps à corps des deux garçons, empreinte de grâce, doit tout à sa férocité et sa jeunesse. Le thème de l'homosexualité n’est pas l'objet du

film, même si en filigrane certaines vérités sont dites, sur les rites de passage obligatoires et le coming out adolescent (agression homophobe, bel ange croisé dans les allées du pensionnat,

jeune prof vainement amoureuse de son élève explicitement gay, court-circuit des infos qui met la mère au pied du mur). Bien au contraire, Dolan insuffle à son cinéma comme une évidence et se

débarrasse des manières ampoulées de bien de ses aînés. La seule et belle référence qui me soit venue à l'esprit est celle d'un étrange remix des Enfants et des Parents terribles, avec dans le

rôle titre un Michel/Paul, avec pour visage la bonté et la cruauté de l'enfance mêlées sous les mêmes traits. Et les tempêtes issues de ce drôle de mariage balaient contenances et bienséances en

un grand coup de vent dont on ne sait jamais jusqu'à quel point il pourrait être fatal...

Un beau film sur lequel il reste beaucoup à dire. Mais pour en être sûr, il faudrait le voir au moins une

seconde fois, après quoi on pourra se lécher les doigts pendant quelques années encore, avant de se demander quel en était le parfum...

L’avis de Voisin blogueur :

Hubert a 17 ans et partage avec sa mère une relation complexe. Celle qu’il aimait tant autrefois l’exaspère

aujourd’hui au plus haut point. La décoration kitsch de la maison, ses tenues vestimentaires d’un mauvais goût criant, ses changements d’avis et d’humeurs… Leur quotidien à deux (les parents sont

séparés) est fait de grandes engueulades et réconciliations. Quel est vraiment ce rapport qu’ils entretiennent ? Hubert clame facilement qu’il la déteste mais par moments il est également

emporté par un élan de démonstration affective. Parviendront-ils à faire la paix ?

Attention, petit génie : à peine âgé de 20 ans, Xavier Dolan nous présente son premier

long-métrage. Il y occupe de nombreux postes : réalisateur, scénariste, acteur principal et même producteur. Pour ce passionné de cinéma érudit, qui a commencé très tôt comme acteur, les

choses semblent se faire le plus naturellement du monde. Œuvre fortement autobiographique, articulée autour de confrontations Mère-Fils savoureuses, jubilatoires ou émouvantes, J’ai tué

ma mère est un habile mélange de comédie (à l’humour souvent féroce) et de portrait intimiste. Ou comment mettre en scène la violence des échanges familiaux tout en maîtrisant le

second degré.

Doté d’un budget restreint, l’auteur tire le meilleur des contraintes imposées et délivre un film à la

photographie soignée, aux plans très étudiés, tout en imposant un style tout à fait personnel. De cet amour vache (car il s’agit bien d’amour malgré les apparences), Xavier Dolan fait deux

portraits bien croqués d’une mère et de son fils qui ont du mal à communiquer et qui n’ont plus qu’une certaine nostalgie partagée pour s’apaiser. C’est à croire qu’ils ne peuvent s’exprimer,

vivre, que de façon extrême. Soit ils sont dans l’euphorie et se balancent des « Je t’aime » à la chaîne, soit ils se jettent des phrases assassines à la figure (pour lui) ou organisent

de petites mesquineries (pour elle). Jusqu’au moment décisif où il faut « tuer la mère », c’est à dire accepter de grandir et que rien ne sera plus comme avant.

Le sujet est universel (qui n’a jamais été en conflit avec sa mère, surtout pendant l'adolescence ?), il est

abordé avec fantaisie et beaucoup de grâce. En effet, ce premier long-métrage témoigne d’une maitrise assez sidérante : plans volontairement décadrés pour isoler les personnages, plans fixes

parfaitement composés, inserts de photographies, affiches et autres détails… Bienvenue dans l’univers d’un jeune auteur à l’univers bien marqué. Chez Xavier Dolan on rit pour oublier qu’on a

envie de pleurer, on parle souvent comme on pense, on s’aime librement entre garçons. Il y a là une énergie folle, un regard décalé et subtil et des personnages extrêmement attachants. À la

violence de certains dialogues s’opposent des images, une ambiance souvent délicate. Sans aucun doute un des meilleurs divertissements de l’année car il est présenté par un auteur inspiré,

spontané et malicieux. Coup de cœur.

FILM VU AU FESTIVAL DE CANNES – QUINZAINE DES REALISATEURS 2009

L’avis de Bernard Alapetite :

On peut situer J'ai tué ma mère – auquel on peut juxtaposer bien des qualificatifs comme

dérangeant, drôle, impitoyable, cruel, j'en oublie beaucoup, premier film d’un cinéaste de 20 ans, Xavier Dolan – entre

C.R.A.Z.Y. et Tarnation, tout en étant bien supérieur à ces deux films. La première chose qui s’impose aux spectateurs est la parfaite maîtrise de la grammaire cinématographique

du jeune réalisateur, qui est en plus le formidable acteur principal de son film. Cette qualité est d'autant plus méritoire que Dolan n'a bénéficié que d'un étroit budget de 800 000 $, dont 175

000 de sa poche, pour tourner son film. On peut juste reprocher au scénario, également de Dolan, quelque répétitions ; la coupure de ces redites allégerait le film et renforcerait encore son

impact. Il faut signaler que pour toutes personnes sensibles certaines scènes mettent très mal à l'aise.

Il faut saluer la maestria avec laquelle le cinéaste et son chef opérateur réussissent à dynamiser les

scènes d’affrontement entre la mère et le fils, par de fréquents changements d’angle et même par l’intrusion d’effets spéciaux presque tous convaincants.

Les dialogues sont si justes que l’on se demande parfois si l’on n’a pas affaire à du cinéma vérité obtenu

grâce à des caméras cachées, ce que contredisent bien sûr la densité des échanges verbaux et la parfaite qualité des images.

Xavier Dolan parvient à faire exister tous les personnages secondaires, ce qui démontre d'une profonde

compréhension de la nature humaine de la part du cinéaste qui définit son film par ces mots : « C'est un drame aéré par l'humour. C'est un cri primal, un cri du cœur. Je dirais aussi que

c'est une forme de catharsis. Il y a une très belle scène onirique où je poursuis ma mère dans la forêt... »

Tous les rôles sont très bien interprétés même lorsque ceux-ci n’ont qu’une scène pour s’affirmer. La

psychologie des personnages est impeccablement traduite par un excellent scénario.

Le scénario a le courage de soulever des questions qui restent taboues dans notre société, telles que les

enfants sont-ils condamnés à devoir aimer leurs parents, et symétriquement, les géniteurs doivent-ils éprouver un amour incommensurable pour le fruit de leur copulation plus dû au hasard qu’à la

nécessité ? Dans le cas du film, il ne s’agit pas de désamour mais plutôt d’une maladresse à aimer tant de la part de la mère que du fils.

Le traitement de l’homosexualité dans ce film devrait rendre les gays optimistes. Jamais l’homosexualité du

héros n’est, dans son quotidien, un problème seulement un trait de son caractère qui semble aller de soi, sans ostentation et qu’il doit gérer comme le reste… au mieux. Cette déculpabilisation

nous évite l’obligée scène de coming out qui devrait, heureusement, bientôt être rangée au rayon des antiquités scénaristiques.

Au sujet de l'homosexualité d'Hubert, le réalisateur déclare : « Mon personnage, gay ou pas, a une

histoire : il hait sa mère, dit-il. Son orientation sexuelle est purement accessoire, c'est un trait de personnalité et non sa raison de ne pas aimer sa mère. C'est un film sur la haine

infantile, l'incompatibilité. »

Ce qui est tout à fait unique dans le film de Xavier Dolan, c’est que l’on partage les réactions et les

sentiments d’un adolescent sans le filtre du temps puisque le réalisateur est lui-même à peine sorti de l’adolescence ; il a 19 ans lorsqu’il tourne le film et 17 lorsqu’il en jette les

prémisses sur le papier. Cela se sent et donne une authenticité incomparable au film. La rédaction du scénario était pour lui, d’après ses déclarations, une sorte de thérapie pour combler le vide

créé par l’abandon de ses études.

Ce qui est remarquable, c'est que pour son âge son premier opus – qui espérons-le sera suivi de nombreux

autres – ne croule pas sous les références. Et s'il se réclame d'Haneke et de Cocteau (il est de plus mauvais maîtres), il a une phrase du poète tatouée au-dessus du genou ! Jamais il ne songe

pourtant à singer « l'oiseleur »... Quant à moi, je vois plus chez ce jeune homme du Truffaut mâtiné d'Ozon...

À propos des projets de Xavier Dolan, voici ce qu'il envisage pour son prochain film, Laurence Anyways, qui devrait se tourner à

l'automne 2009, cela donne envie : « Il s'agit d'une ode à l'amour impossible. Un homme et une femme filent le parfait amour, quand lui décide de devenir une femme. Et elle décide de le

suivre. Leur histoire dure 20 ans. Ils se trouvent, se perdent, se réinventent, prennent la fuite, se quittent, se retrouvent, se tuent, se font du bien... »

Autre atout du premier long métrage de son réalisateur, la parfaite troupe qui lui donne vie, composée par

des acteurs confirmés, à commencer par Xavier Dolan, acteur qui joue son propre rôle (?) – on ne sait pas si l’on est dans l’autobiographie ou l’autofiction (d'après la passionnante interview que

l'on peut trouver ici, il semble bien que nous soyons plutôt dans l'autofiction)

mais qu’importe, il se révèle être un acteur remarquable et, en plus, il est loin d’être désagréable à regarder, comme d’ailleurs le sont tous les acteurs qu’il a choisi – ; l'actrice,

épatante Anne Dorval, qui interprète le rôle de la mère d'Hubert n’est en rien un laideron repoussant. En évitant la caricature, il donne beaucoup d’opacité au personnage de la mère qui ne se

révèle vraiment que dans la formidable scène avec le directeur de l’institution où elle a exilé son fils.

Les ruptures de ton et de style aèrent les scènes d’affrontement entre la mère et le fils. Dolan manie

subtilement l’humour, ce qui lui permet d’avoir du recul sur ses personnages, y compris le sien.

Sélectionné à la « Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes 2009 », curieusement J'ai

tué ma mère n'a pas obtenu la Caméra d'or. Il a néanmoins été récompensé par Le Prix SACD, le

Prix Regards Jeunes et le Prix Art

Cinéma Award.

Pour plus d’informations :

Commentaires