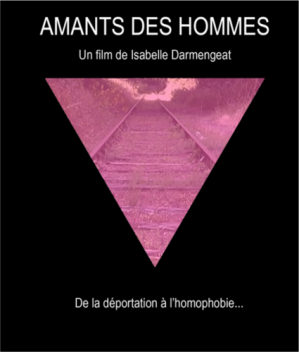

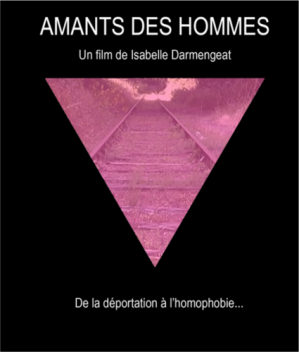

Amants des hommes

Par Isabelle

Darmengeat, réalisatrice.

J’ai alors décidé de m’éloigner du film dit « historique » pour contourner mon manque de matière.

J’allais traiter le passé par le présent, évoquer la déportation des homosexuels, l’absence de reconnaissance, par le combat d’associations et

de militants LGBT pour faire reconnaître l’existence de la déportation des homosexuels et pour se faire accepter, et inviter, par l’État, les associations d’anciens déportés, lors des

commémorations officielles.

J’ai donc suivi à Poitiers l’association En Tous Genres, emmenée par Bruno Gachard, durant toutes leurs démarches, jusqu’à la journée

officielle de la commémoration de la déportation (qui se tient tous les ans le dernier dimanche d’avril), où ils furent officiellement invités en tant qu’association LGBT au nom des déportés

homosexuels, dès lors qu’ils ne portaient pas de signe distinctif, cette journée étant consacrée à la mémoire de toutes les déportations, pas d’une en particulier.

Cette année-là, et bien que les déportés homosexuels ne furent pas cités lors du discours officiel, un accueil de la part de la Fédération

Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes et une invitation officielle (Mairie, Préfecture) était pour l’association une victoire régionale. Bien entendu, au niveau national tout

restait à faire, dans de nombreuses villes de France les associations homosexuelles étaient toujours priées d’attendre la fin de la cérémonie et le départ des officiels pour déposer une gerbe au

nom des homosexuels déportés.

J’ai accumulé ainsi des heures de rushes : réunions, apéro-débats, cérémonies… Et en visionnant toutes ces heures d’enregistrement, je me

suis aperçue que j’avais perdu mon film : du film d’histoire militant, je me retrouvais avec un simple enregistrement télévisuel d’actions d’associations LGBT.

Il me fallait repartir de zéro, revenir à mon projet initial, mais je me retrouvais de nouveau sans matière. Je n’avais alors à ma disposition

que le livre Moi Pierre Seel, déporté homosexuel que Pierre Seel m’avait encouragée à utiliser, et des militants gays engagés dans la lutte pour la reconnaissance de la déportation

homosexuelle.

Un livre, un témoignage : le passé.

Des militants : le présent.

Deux paroles en somme.

Mais comment faire tenir tout un film avec seulement de la parole ?

Encouragée dans cette voie par des professeurs de mon DESS, je suis revenue à la structure de mon documentaire sonore : alterner des

lectures d’extraits de la biographie de Pierre Seel et des entretiens avec des militants gays, et ainsi mêler passé et présent, le nazisme et l’homophobie.

Les extraits de l’ouvrage de Pierre Seel seraient lus par ces mêmes militants gays, ce qui permettrait encore davantage la confrontation entre

le passé et le présent.

Il me fallait sélectionner des extraits du livre de Pierre Seel qui porteraient avec le plus de justesse sa parole au sein de mon film. Moi

Pierre Seel, déporté homosexuel est un livre vaste, à l’image de la vie de Pierre, de son arrestation par la Gestapo à son enrôlement de force dans l’armée nazie, en passant par sa

déportation au camp de déportation de Schirmeck. Je ne pouvais bien entendu pas tout raconter dans mon film, ce n’était d’ailleurs pas le propos, je ne voulais sélectionner que des extraits

relatant son expérience de la déportation, et cela représentait déjà une majeure partie de son récit.

Les épisodes de lecture allaient servir de pierre angulaire à mon film, il fallait donc qu’ils forment à eux seuls une narration.

Si Pierre Seel avait pu intervenir dans mon film, je lui aurais entre autre demandé de me faire le récit de son arrestation et de sa

déportation, j’ai donc sélectionné des extraits de son ouvrage en ce sens. À partir de plusieurs extraits choisis à divers moments du livre, j’ai reconstitué la narration de son expérience des

camps, de son arrestation par la Gestapo à la mort de son ami Jo.

Pour le choix des intervenants, j’ai demandé à trois militants gays que j’avais connus et suivis pendant mon année de travail d’intervenir dans

mon film. Je les ai choisis pour la valeur de leur engagement dans le travail de mémoire et dans la lutte contre l’homophobie, mais également pour les différentes paroles qu’ils pouvaient porter,

chacun appartenant en effet à une ou plusieurs associations gays. Ils s’exprimaient donc à la fois en leur nom propre, mais aussi au nom des associations qu’ils représentaient à

l’époque

Bruno Gachard pour le Mémorial de la Déportation Homosexuelle

Christophe Malvault pour En Tous Genres

Norbert Vincent pour le Collectif Toutes Les Différences

À travers ces entretiens, je voulais bien sûr aborder la question de la mémoire de la déportation homosexuelle, mais également toucher le

deuxième sujet du film : l’homophobie. Des hommes et des femmes sont encore aujourd’hui torturés et tués pour leur orientation sexuelle. Durant l’année de réalisation de mon documentaire, un

jeune homosexuel, Sébastien Nouchet, fut brûlé vif par ses voisins.

Du nazisme à l’homophobie d’aujourd’hui, les moyens des bourreaux et la masse d’individus persécutés changent, mais le sentiment primaire, la

haine de l’autre, l’homophobie, reste le même.

Dévoré vivant par des chiens en 1944, brûlé vif par ses voisins en 2004, 60 ans d’écart, une haine intacte.

Dans les entretiens, chacun de mes personnages rythmait en quelque sorte le jeu. Celui de Norbert Vincent fut le plus bref, il revenait

quelques jours plus tôt du mariage homosexuel célébré à la mairie de Bègles où il s’était rendu avec son autre association : Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence qui ont tenu tête

à plus de 200 contre-manifestants scandant des slogans et des insultes homophobes. L’entretien allait donc dans ce sens : lié à l’actualité et à l’homophobie.

Au contraire, l’entretien avec Christophe Malvault prit un caractère plus historique. Lorsque j’écoutais Christophe s’exprimer sur la

déportation homosexuelle, lors de réunions publiques, de conférences de presse, il résumait toute ma pensée sans le savoir, tout ce que je voulais dire et démontrer dans mon film, il l’énonçait

clairement en quelques phrases, et il en fut de même lors de l’entretien que j’ai réalisé pour Amants des hommes. Et si cet entretien fut le moins personnel, il est en revanche le plus

riche sur le devoir de mémoire, sur le lien entre la reconnaissance de la déportation des homosexuels sous le nazisme et la lutte contre l’homophobie aujourd’hui.

L’entretien avec Bruno Gachard fut celui le plus chargé émotionnellement, il dura presque deux heures au cours desquelles Bruno parla tour à

tour de la déportation homosexuelle, de la lutte contre l’homophobie, de son parcours d’homme et de militant, et sur un registre plus personnel : du SIDA… et de son SIDA.

Il me semble que l’on retient de l’entretien de Bruno, tel que je l’ai monté dans mon film, deux éléments : la reconnaissance de la

déportation homosexuelle au nom de la reconnaissance de la vérité historique et de l’égalité entre les hommes, un accès à la mémoire pour tous, une même loi pour tous ; et le lien qu’il

établi entre le SIDA et la déportation :

« Le SIDA c’est aussi un peu notre déportation à nous (...) on s’adresse à des jeunes, moi en premier, qui ont vécu les camps des

sidatoriums des hôpitaux, qui ont vécu des cimetières tous les deux jours lorsque les copains tombaient, qui ont vécu des crématoriums pendant des semaines et des semaines. »

Lors du montage de mon documentaire, cette comparaison suscita de vives réactions chez quelques personnes à qui je montrais mes premiers

montages, certaines me suggérant même de me livrer à l’autocensure au son des « quand même, on ne peut pas dire ça », et des « c’est excessif, il faut plus de

respect » etc, etc.

Je savais que Bruno ne comparait pas les camps et la déportation au SIDA, il s’agissait pour lui de faire une comparaison choc destinée à faire

ouvrir les yeux sur la réalité de l’histoire homosexuelle, qui a, elle aussi, sa part de drame. Je soutenais Bruno dans sa démarche et j’en assumais pleinement la responsabilité en incluant cette

séquence dans mon montage définitif.

Pour contredire les « frileux » qui au nom du respect me demandaient de censurer un propos, mon film fut vu par la suite par

plusieurs anciens déportés, par plusieurs de leurs descendants, et aucun d’entre eux ne s’est offusqué de la comparaison faite par Bruno. Au contraire, je crois qu’ils en ont saisi la portée

dramatique et militante.

Amants des hommes est construit sur les mots et la perception de la parole

donnée, il s’éloigne de toute monstration : pas de scènes évoquant la torture, pas d’images de crimes homophobes. La parole est à la base de tout, les choix cinématographiques ont pour but

d’accompagner cette parole, de permettre de la recevoir et d’en percevoir la portée.

Ainsi le cadrage se veut répétitif, il est reconduit de manière identique d’un personnage à l’autre, sans échappée possible

De la même manière, le montage obéit à une structure très stricte. Les entretiens et les lectures sont uniquement entrelacés de plan de nature

vide et de texte de loi, sans aucun ajout de musique, juste une sonorité faible et sourde.

Le tout donne à l’ensemble une austérité revendiquée. Je souhaitais ainsi ne pas laisser de répit au spectateur, ni lui alléger l’écoute de

l’horreur que vécut Pierre Seel par exemple. Seuls les plans de nature étaient destinés à le laisser « souffler » au milieu de ce flux de parole.

Pour achever la post-production d’Amants des hommes, j’ai eu la chance d’être rejointe par des professionnels de l’audiovisuel qui

collaborèrent bénévolement à mon projet.

Ce fut tout d’abord Laurent Baraton, ingénieur du son, qui touché par mon projet et mon travail, se proposa pour réaliser le mixage de mon

documentaire. Puis à sa suite, ce fut la monteuse Marie-Jo Aiassa qui, après avoir visionné Amants des hommes, m’offrit d’en réaliser l’étalonnage.

La valeur et la confiance qu’ils ont vues dans mon travail fut pour moi un véritable soutien et encouragement, d’autant plus important lors des

périodes de doutes que l’on traverse pendant la création d’un film.

Une des principales vocations d’Amants des hommes était de participer à un travail de mémoire, pour cela il fallait qu’il soit vu, et

non qu’il termine sa vie sur une étagère comme beaucoup de films autoproduits.

Une fois le film terminé, il fallait donc réussir à le diffuser, et c’est en ce domaine que l’autoproduction montre ses limites, surtout pour

un premier film, réalisé en vidéo, et au sujet si peu conventionnel.

Comment faire donc, sans producteur, sans distributeur, sans contacts, sans carnet d’adresses, sans même savoir à qui s’adresser ?

Pour commencer j’ai proposé Amants des hommes à divers festivals de films. Le premier à le sélectionner fut un festival à thématique

LGBT : le Festival du film gay et lesbien de Bruxelles. Cette première projection fut un succès, Amants des hommes, bien que projeté au milieu de courts-métrages de fiction, reçu

une belle ovation du public.

Après le festival de Bruxelles, la réputation d’Amants des hommes fit son chemin toute seule, c’est ainsi qu’il fut demandé par le

festival LGBT de Turin, par le Centre Universitaire de Padova, par le festival de San Gio, par le festival « Question de genre » de Lille, et par la Muestra internationale GLBT de

Valladolid.

Il fut également sélectionné par le festival « Images-nation » de Montréal, par le festival « Droits de la personne » de

Montréal, par le festival « Queer » de Florence, le festival « Désir désirs » de Tours, le festival « Lesgaicinemad » de Madrid, LGBT de Dublin, « Bleu Blanc

Rose » de Montpellier, « De l’encre à l’écran » de Tours.

Amants des hommes fut donc sélectionné et trouva un public autant dans des

festivals LGBT que cinéphiles, lui évitant ainsi de devenir un film « ghetto ».

Néanmoins, l’austérité, la volonté didactique et militante de mon film lui fermèrent plusieurs portes. Hors milieu gay, on peut aisément

comprendre pourquoi… mais ce fut également le cas dans des festivals gays.

Je compris pourquoi lors d’un de mes déplacements à une des projections, où on me confia qu’il était de plus en plus difficile de voir des

films comme Amants des hommes dans des festival gays, les programmateurs préférant de plus en plus occulter les sujets liés à la mort, préférant des films de fiction véhiculant une image

plus positive (fête, sexe, histoire d’amour…). Exit donc la déportation homosexuelle, l’homophobie, le SIDA… J’étais choquée, mais peu étonnée, on retrouve fréquemment cette manière de penser

dans le milieu gay, qui sans surprise est de nouveau la première communauté touchée par le VIH.

Parallèlement, suite à la réalisation d’Amants des hommes, l’association En Tous Genres décida d’organiser à Poitiers les

« Journées thématiques de la déportation homosexuelle » qui proposaient une exposition, la représentation de la pièce Bent, la projection du téléfilm Un Amour à taire

et d’Amants des hommes, suivie d’un débat. Ces journées thématiques furent également un succès, le public, tant homosexuel qu’hétérosexuel, était au rendez-vous.

Ainsi de festivals en festivals, Amants des hommes a été vu à travers le monde, de sa sortie, jusqu’à aujourd’hui.

Puis, suite à la mort de Pierre Seel en novembre 2005, j’ai été contacté par Pink TV qui souhaitait programmer Amants des hommes pour

une soirée hommage. Il fut donc diffusé en prime time le 3 janvier 2006, puis rediffusé encore sept fois après cette soirée.

Même si Pink Tv n’est qu’un petite chaîne câblée (bien que célèbre par son contenu) loin des grandes chaînes hertziennes à

fort audimat, avec cet achat par une chaîne de télévision, Amants des hommes achevait un parcours encore trop rare pour les films « hors circuit » : sélections en festival

et diffusion tv.

La même année, Amants des hommes fut édité en DVD par le collectif La Famille Digitale, jeune maison d’édition qui a pour volonté d’éditer, diffuser et distribuer des œuvres audiovisuelles

réalisées en dehors des circuits industriels de production.

Depuis, Amants des hommes a donc continué à être sélectionné dans divers festivals, et il a également été acquis par le Centre

Commémoratif de l’Holocauste de Montréal. Cet achat représenta presque pour moi une consécration. En réalisant un film sur la déportation des homosexuels je voulais participer à un devoir de

mémoire collectif, et non pas participer à des luttes partisanes entre groupes d’anciens déportés. L’achat par un centre historique spécialisé sur la mémoire de l’holocauste, représentait donc

pour moi une validation de mon travail.

Porter et diffuser ce documentaire fut pour moi un véritable travail, long et fastidieux. Bien que je consacre désormais l’essentiel de mon

temps et de mon énergie à la réalisation de nouveaux projets, j’essaie toujours de trouver des fenêtres de diffusions pour Amants des hommes, et de le distribuer le plus largement

possible.

À l’époque de la diffusion d’Amants des hommes, on parlait beaucoup de la déportation des homosexuels. C’était en effet l’anniversaire

de la libération des camps, et les associations LGBT en profitaient pour porter la question de la déportation homosexuelle dans le débat public, et parallèlement, la diffusion sur une chaîne

nationale en prime time du téléfilm Un Amour à taire amena enfin cette partie occultée de l’histoire dans beaucoup de foyers français.

Et depuis, plus rien, ou presque, l’intérêt des médias s’est éteint, la mémoire semble s’effacer de nouveau.

Dans son entretien pour le documentaire Paragraph 175, Pierre Seel confiait : « Si je ne parlais pas, j’étais complice

de mes bourreaux, des bourreaux de Jo »

Pour moi, diffuser Amants des hommes, c’est avant tout diffuser une parole, une mémoire, pour que ne soient oubliés ni les victimes,

ni les bourreaux.

Témoignage exclusif rédigé par Isabelle pour Les Toiles

Roses

Merci Isa, merci Isa, mille fois merci et mille bises de la part de Daniel.

Commentaires