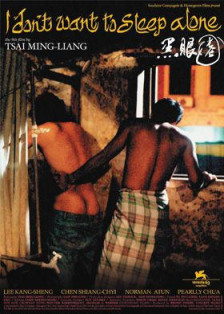

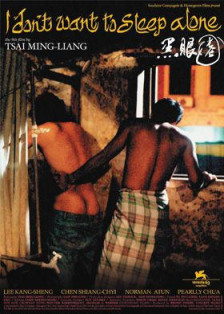

Fiche technique :

Avec Lee Kang-Sheng, Chien Shiang-Chyi, Norman Atun et Pearly Chua. Réalisation : Tsai Ming-Liang. Scénario

: Tsai Ming-Liang. Images : Liao Pen-Jung. Lumières : Lee Long-Yu. Son : Tu Duu-Chih & Tang Shiang-Chu. Directeur artistique : Yip Kam-Tim. Montage : Chen Sheng-Chang. Décors : Lee Tian-Jue

& Gan Siog-King.

Durée : 118 mn. Actuellement en salles en VO et VOST.

Résumé :

Malaisie, de nos jours, un chinois sans abri, Hsiao Kang (Lee Kang-Sheng) est tabassé et laissé pour mort par une bande de truands locaux. Des

travailleurs bangladais le trouvent et le transportent, dans l’immeuble, laissé inachevé par la crise, où ils habitent. Ils ont également récupéré un matelas sur lequel ils déposent le blessé

qui va être pris en charge par l'un d'eux, Rawang (Norman Atun) qui prend soin de lui en un mélange de dévotion et de désir. Il le panse, le lave, le fait manger et petit à petit le remet sur

pied. On verra que le matelas sera le trait d’union entre les personnes qui gravitent autour de Hsiao Kang. Dans l’immeuble, on voit vivre Chyi (Chien Shiang-Chyi), jeune chinoise employée par

la patronne d’un coffee shop (Pearlly Chua) pour prendre soin de son fils (Lee Kang-Sheng) qui est plongé dans un état catatonique. Sa situation se rapproche de celle de Hsiao Kang. Les deux

hommes partagent également une ressemblance physique. Après avoir récupéré ses forces, Hsiao Kang rencontre Chyi par hasard, et à mesure qu’ils deviennent plus intimes, la jalousie de Rawang

s’éveille. Rétabli, Hsiao Kang est l’objet des désirs de Rawang mais aussi de Chyi et de sa patronne...

L’avis de Bernard Alapetite :

Comme à son habitude et comme dans tous ses opus, Tsai Ming-Liang, avec son huitième film de cinéma, nous donne des nouvelles de Lee

Kang-Sheng qu'il considère comme son « matériau de départ à partir duquel il peut commencer à créer ». Grand admirateur de François Truffaut, Tsai Ming-Liang tient à suivre

son exemple : « ...Si François Truffaut était encore en vie, il tournerait sans doute encore avec son acteur fétiche Jean-Pierre Léaud ! » a-t-il déclaré. Lee Kang-Sheng joue

ici un double rôle : celui de Hsiao Kang et celui du fils dans le coma d’une patronne de bar. Je ne résiste pas à citer le malicieux et fort juste portrait qu’en fit, dans Le

Monde du 6 juin 2007, Jacques Mandelbaum : « Acteur fétiche, Lee Kang-Sheng, jeune dandy énigmatique, médium impavide et solitaire, déambulant généralement en slip, et attirant à

lui, comme le paratonnerre la foudre, toutes sortes de passions muettes, à prédominance sexuelle... » Le réalisateur s’explique sur la passivité (comme toujours) du personnage qu’il

fait jouer à son égérie : « Je trouve que Hsiao Kang ressemble beaucoup à ce grand papillon qui vient se poser sur son épaule. Il représente une certaine idée qu’on a de la liberté,

une idée qui n’a pas vraiment d’existence dans le monde réel. Sa passivité n’est qu’une apparence, puisqu’à son contact, chacun des autres personnages se trouve. En prenant soin de Hsiao Kang,

Norman va se trouver une identité et un rôle dans la vie. Quant à Chyi c’est sa rencontre avec Hsiao et le désir qu’elle a pour lui qui lui fait prendre conscience de l’asservissement dans

lequel elle vit. On a tous envie d’avoir quelqu’un à côté de soi quand on se couche... »

Habituellement le cinéaste transpose ses personnages d’un film à l’autre, mais ici les personnages joués par ses acteurs préférés Lee Kang-Sheng et Chen Shiang-Chyi, de tous les films de Tsai

Ming-Liang depuis La Rivière, ne sont pas ceux que l’on a déjà vus. Cette fois, ils sont tout en bas de l’échelle sociale.

Pour sa nouvelle réalisation le cinéaste, alors qu’il vit à Taiwan, est revenu dans son pays natal, : la Malaisie. Il faut préciser qu’il est de parents chinois émigrés dans ce pays, comme

l’est son héros. Il explique pourquoi : « Je suis né en Malaisie et y ai vécu pendant 20 ans avant de partir à Taiwan et d’y tourner mes films. Mais en 1998, lors de la sortie de

The Hole à Taiwan, la critique a été particulièrement virulente avec moi, très blessante. On m’a accusé de me servir d’une partie des fonds publics pour présenter Taiwan sous un mauvais

jour, avec une dimension trop sombre de la société. À ce moment-là, je me suis senti comme un réel étranger et j’ai eu envie de repartir en Malaisie pour continuer mon travail. Mais je n’ai pas

réussi à réunir les fonds suffisants pour tourner là-bas et j’ai abandonné mon projet, du moins jusqu’en 2005 où, dans le cadre du 250e anniversaire de Mozart, on m’a proposé de

réaliser un film. C’est comme ça que I Don’t Want to Sleep Alone est né. »

On y retrouve pourtant la plupart des invariants de son cinéma : plans fixes hypnotiques où parfois rien ne se passe, mutisme des personnages (d’autant plus que le héros du film ne semble pas

comprendre la langue du pays où il se trouve), recoins glauques (tout de même moins que dans Goodbye Dragon Inn), attentes, longueur des plans, exposition des corps, présence de la

maladie... Il y a toujours de l’eau, ici une mare stagnante au centre de l’immeuble inachevé. On pisse toujours beaucoup chez Tsai Ming-Liang. Cet acte, ô combien utilitaire, nous vaut une des

scènes les plus sensuelles, lorsque Rawan baisse le pantalon de Hsiao Kang pour l’aider à uriner, lui tient les hanches ; derrière le torse nu de Rawan, la caméra s’attarde sur les fesses

crispées de Lee Kang-Sheng qui brillent dans un rai de lumière. Mais ce dépaysement apporte aussi son lot de nouveautés, dans son cinéma pour la première fois les êtres humains ne sont pas

scrutés par un cinéaste entomologiste. L’empathie de Tsai Ming-Liang ici avec ses personnages tient que comme eux il a vécu et travaillé à l’étranger pendant plusieurs années. On sent que la

tendresse qui s’exprime entre les personnages a contaminé le réalisateur. On retiendra la belle scène, traitée en plans longs à hauteur d’homme, où Rawang soigne Hsiao Kang avec tendresse,

dévotion et amour. Cette relation n’est pas sans rappeler celle qu’entretenait l’infirmier dans Parle avec elle d’Almodovar avec sa patiente. Scène qui contraste avec les plans courts,

pris par une caméra surplombant le corps, des soins déshumanisés à l’hôpital. Quelques séquences sont inoubliables comme celle où Tsai Ming-Liang montre une femme qui masse, savonne, talque et

masturbe son fils inerte et paralysé. À mettre en parallèle avec celle de La Rivière où un père caresse son fils, joué par le même Lee Kang-Sheng, dans un sauna de rencontres

homosexuelles. À l’omniprésence des fluides s’ajoute cette fois celle de la fumée provenant des continuels incendies de forêts (volontaires en Indonésie) qui enserrent Kuala Lumpur. Cette

situation donne une scène fort drôle où l’on comprend alors qu’il ne sera pas facile de faire l’amour dans un monde pollué...

Une des très bonnes idées est d’avoir pris comme décor principal un immeuble inachevé qui, outre son intérêt graphique, nous parle de l’histoire récente de l’Asie. En 1997, une grave crise

économique a frappé le continent. La conséquence fut l’interruption de la construction, qui était commencée, de grands immeubles de bureaux. Depuis, ils ont été laissés en l’état et offrent ce

curieux spectacle de ruines modernes que le réalisateur exploite à merveille. Avant cette crise, le gouvernement malais a fait venir des milliers de travailleurs étrangers pour ces projets

immobiliers, comme les tours jumelles Petronas qui furent un temps les plus hautes du monde. Du jour au lendemain, les travaux ont été stoppés et les travailleurs immigrés se sont retrouvés

sans emploi et en situation illégale : c’est apparemment le cas des héros du film.

Si les acteurs, comme à l’accoutumée chez Tsai Ming-Liang, ont bien peu de dialogues à dire, le film n’est pas pour autant silencieux, étant envahi par la musique. On passe de La Flûte

enchantée de Mozart à la musique populaire chinoise. De nombreux morceaux de musique retranscrivent les réactions des personnages. Il faut dire que le film est produit par le festival de

Vienne 2006 en hommage à Mozart. Le film conserve de La Flûte enchantée l’argument initial : Tamino, mordu par un serpent, est recueilli par des fées qui chantent sa beauté durant son

sommeil. Les sons triviaux sont également très présents, héritage direct de Godard.

Hei Yan Quan, le titre original chinois, est beaucoup plus politique que le

titre international (I Don’t Want to Sleep Alone, « Je ne veux pas dormir seul »). Il signifie soit « les yeux cernés de noir », soit « les yeux au beurre

noir ». C’est cette dernière proposition qu’il faut retenir. Le titre fait allusion à l’état dans lequel Rawang récupère Hsiao Kang, mais surtout à un scandale politique malais. En 1999,

le vice Premier ministre et ministre des finances Anwar Ibrahim, qui faisait de l’ombre à l’inamovible Premier ministre Mahathir Mohamad, a été victime d’une cabale montée par ce dernier et

s’est ainsi vu accuser de corruption et d’actes de sodomie, pratique fermement prohibée par l’Islam. Il a été finalement condamné à 6 ans de prison. Pendant son procès, Anwar Ibrahim est apparu

les yeux pochés, résultat des brutalités policières. Une des pièces à conviction était un matelas souillé, que l’on retrouve dans le film The Hole flottant dans une cuve noire remplie

d’eau.

Le réalisateur voulait donner le rôle de Rawang à un acteur indien ou bangladais, mais n’en ayant pas trouvé il a dû se rabattre sur un acteur malais. Néanmoins, l’homosexualité étant interdite

dans ce pays musulman, il n’a pas pu tourner les scènes de sexe qu’il avait écrites entre Rawang et Hsiao Kang.

L’homosexualité, sous des formes

multiples, irrigue – parfois discrètement – la plupart des films de Tsai Ming-Liang. Elle n’est jamais le point nodal de ses films, comme l’explicitait le cinéaste en 1997, lors de la sortie de

La Rivière : « Il y a dans le monde actuel toutes sortes de gens qui vivent des sexualités différentes et je trouve cela parfaitement sain. S’il est vrai que je me

sens proche du monde homosexuel, j’ai beaucoup de mal à accepter que l’on classe mes films dans une prétendue catégorie “films homos”. En réalité, on ne sait jamais si Hsiao Kang est

homosexuel, on ne peut pas honnêtement considérer que mes films traitent directement de ce sujet. Je cherche au contraire à montrer toutes les formes d’expression sentimentale de la façon la

plus naturelle possible, en essayant de briser les différences qu’il y a entre les gens. Je ne fais pas des films sur les homosexuels et je n’irais même pas voir un film présenté comme traitant

spécifiquement de ce sujet. »

L’homosexualité, sous des formes

multiples, irrigue – parfois discrètement – la plupart des films de Tsai Ming-Liang. Elle n’est jamais le point nodal de ses films, comme l’explicitait le cinéaste en 1997, lors de la sortie de

La Rivière : « Il y a dans le monde actuel toutes sortes de gens qui vivent des sexualités différentes et je trouve cela parfaitement sain. S’il est vrai que je me

sens proche du monde homosexuel, j’ai beaucoup de mal à accepter que l’on classe mes films dans une prétendue catégorie “films homos”. En réalité, on ne sait jamais si Hsiao Kang est

homosexuel, on ne peut pas honnêtement considérer que mes films traitent directement de ce sujet. Je cherche au contraire à montrer toutes les formes d’expression sentimentale de la façon la

plus naturelle possible, en essayant de briser les différences qu’il y a entre les gens. Je ne fais pas des films sur les homosexuels et je n’irais même pas voir un film présenté comme traitant

spécifiquement de ce sujet. »

Il est vrai que l’hétérosexualité n’est pas non plus négligée chez Tsai Ming-Liang, voir le pornographique et fruité La Saveur de la pastèque. Le lesbianisme affleure aussi dans I

Don’t Want to Sleep Alone. Mais chez le cinéaste, la sexualité n’est pas qu’un sexe bandé ou humide, elle n’est souvent que cérébrale comme le désir informulé de l’ado des Rebelles du

Dieu Néon pour le voyou dont la liberté le fascine, très comparable à l’attirance impossible de l’immigré pakistanais de I Don’t Want to Sleep Alone pour le jeune homme victime

d’une agression qu’il dorlote. Si dans ces films l’homosexualité est douloureuse à vivre, elle ne l’est pas plus que les autres formes de sexualité. Mais elle est bien toujours là. Dans

Vive l’amour !, un jeune homme se dissimule sous un lit sur lequel le garçon dont il est amoureux fait l’amour

avec une fille, et se branle au son des gémissements du couple. Dans La Rivière, qui concluait la trilogie commencée par Les Rebelles du Dieu Néon et poursuivie par Vive

l’amour !, c’est un fils et un père qui se retrouvent dans la moiteur d’un sauna homo et qui font l’amour sans se reconnaître. Dans Goodbye, Dragon Inn, sorte de Chatte à deux

têtes Asiatique, c’est la drague homo avec ses inlassables chassés-croisés dans les coulisses d’un vieux cinéma décrépi qui s’apprête à fermer ses portes...

Pour terminer, je vais en revenir au scénario. Che(è)r(e) lecteur(trice), ne croyez pas que l’histoire que j’ai assez laborieusement établie dans le résumé ci-dessus vous apparaîtra claire

comme de l’eau de roche à la vision du film. Pour parvenir à ce piètre résultat, j’ai dû lire attentivement le dossier de presse, regarder avec beaucoup de concentration le film, avoir une

longue pratique de l’œuvre de Tsai Ming-Liang, posséder quelques lumières sur la géopolitique asiatique et enfin partager quelques fantasmes de l’auteur... Encore qu’avec ces mêmes atouts, vous

seriez probablement arrivé(e) à un résumé différent. Mais le vrai plaisir devant I Don’t Want ne réside pas dans l’« histoire », pourtant très riche et profonde et ceci sans

aucune pesanteur. C’est dans l’abandon devant les somptueuses images en plans larges, aux cadres savants et raffinés avec leur profondeur de champ vertigineuse qui exsudent la sensualité, que

vous atteindrez le nirvana cinématographique.

L’avis de Chori :

(en guise de prologue) Où il apparaît que la vision d'un film est par

définition subjective : alors que je sortais de la salle, après un générique parfaitement silencieux, tout embrumé encore de la vision du dernier plan, sublime, voilà que m'aborde une

connaissance, qui me lance, en souriant, « Y en a marre de ces réalisateurs qui ne savent pas comment terminer leur film... » Je le

regarde, étonné, pensant qu'il plaisantait, mais non. Je lui ai juste dit « S'il te plaît, ne me gâche pas mon plaisir » et l'ai

salué en tournant vite les talons, de peur qu'il n'en remette une couche...

Les films de Tsai Ming Liang sont lancinants, comme on le dirait d'une douleur, et celui-ci ne faillit pas à la règle. Bien au contraire. Oh, on est dès le départ en terrain connu, avec ces

longs plans fixes (et l'art du cadre qu'ils reflètent), plans fixes que certains esprits chagrins pourraient qualifier d'interminables mais

dont je dirai juste qu'ils sont pleins, Lee Kang Sheng, le complice acteur de tous les films précédents, est là aussi (et pas qu'un peu) ; on

l'a connu mieux coiffé mais on comprendra pourquoi au générique de fin (je ne le suis pas très, fin, moi d'ailleurs !), les dialogues doivent

tenir sur un demi confetti (les trois protagonistes principaux ne s'adresseront d'ailleurs pas un mot de tout le film, où tous les dialogues prononcés sont d'ailleurs accessoires), et ce sont les chansons qui les remplacent (mais attention, on n'est pas chez Demy !), sans oublier l'eau, comme d'hab', (dans les films de Tsai

Ming Liang, il est toujours question d'eau, sous une forme une autre : rivière, pluie, inondation, voire même sècheresse !), bref les amateurs

(et j'en suis, j'irais même jusqu'à « inconditionnel ») de son univers ne seront pas dépaysés...

Kuala-Lumpur, Malaisie. (Je me suis renseigné, vu que ce n'est mentionné nulle part dans le film, il est juste question de langue malaise et de monnaie malaise. Malaise, malaise, oui...) De la même façon que dans le film (et au générique), les personnages ne sont jamais nommés : comment les critiques ont-il donc

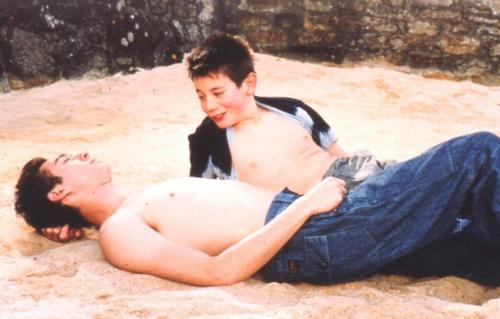

deviné comment ils s'appelaient ?) C'est donc là que prend place le récit des péripéties (!) qui vont réunir sur le matelas de l'affiche un SDF

(au centre), un ouvrier bengladeshi (à droite) qui l'a recueilli et soigné, et une demoiselle

qui s'occupe de l'entretien d'un homme dans le coma (à gauche, donc). Le matelas a une grande importance, il est en somme le quatrième

personnage du film (et, à ce titre, pas plus bavard que les autres) et on le verra d'ailleurs passer et repasser tout au long du film, porté par les uns ou les autres, d'un lieu à l'autre,

d'une histoire à l'autre, crade et pesant toujours, comme la réalité.

Tsai Ming Liang possède le sens du cadrage, mais il a aussi, incontestablement, celui du décor, le plus impressionnant ici étant sans conteste ce bâtiment abandonné où vivent les ouvriers, dès

le début à demi submergé (et je ne vous raconte pas l'état à la fin!), prétexte à de bluffants reflets architecturaux dans une eau parfaitement immobile, lors de plans d'ensemble qui viennent

aérer un récit (plutôt moite et confiné d'ailleurs) en général proche de (et attentif à) ses personnages, mais toujours avec le plus grand raffinement dans la composition. Il nous parle de

pauvres (on est vraiment chez les prolos, comme ceux de Still Life, de Jhia-Zang-Khe) mais dont il transfigure en quelque sorte le quotidien

asphyxié et oppressant...

Et il y a l'amour... Sans un mot, sans une déclaration, juste des gestes, des regards, des actes... « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves

d'amour... » Yes, c'est ça, juste ça. Transporter un blessé, le soigner, le coucher, le nourrir, le laver, le regarder dormir,

(j'ai pensé à cette nouvelle de Théodore Sturgeon Parcelle brillante où un attardé mental recueille une prostituée qui s'est fait agresser, la

soigne avec dévotion, et quand, elle est guérie et veut s'en aller, la retape un peu sur la tête pour pouvoir la soigner et l'aimer à nouveau...) L'ouvrier et le SDF, donc. Mais c'est un amour

qui reste virtuel (hmm je connais ça, j'ai l'habitude, je suis en terrain de connaissance !), dans l'intention, juste dans la douceur d'un

regard ému et bienveillant face au corps de l'autre (j'apprends sur allociné qu'il devait y avoir à l'origine une scène d'amour physique entre les deux

mecs mais que l'acteur non professionnel qui interprète l'ouvrier n'a pu accomplir, étant musulman et arguant que l'homosexualité est un péché... Hmmm tout ça me navre un peu) Puis

le SDF et la demoiselle. Qui eux feront l'amour. (Masque respiratoire inclus). Puis re-les deux garçons (la scène de la boîte de conserve, où

une pulsion de meurtre (jalousie ?) se termine en caresse silencieuse, m'a laissé, vous vous en doutez, les yeux rouges et le coeur chaviré, midinons,

midinons...), et finalement tous les trois, endormis en silence, en image fixe. Trois corps sur un matelas.

Car il y a les corps. Tout au long du film. Les corps de mecs, d'ailleurs, (moins réalistement prolétaires que ceux de Still Life, oui j'y

reviens encore) surtout, torses nus la plupart (il fait si moite, je l'ai déjà dit). Je ne voudrais pas avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais c'est un fait que le réalisateur les filme sacrément bien, amoureusement je dirais, (avec cette prédilection qu'on lui a déjà

connue pour les mecs en slip blanc d'ailleurs). Le corps désirant et le corps désiré, mais comme chantait Gainsbourg l'amour physique est sans

issue... Le corps est ce qui reste, ce qui subsiste, même quand la conscience l'a abandonné (et que la demoiselle s'occupe de la toilette d'un jeune homme dans le coma répond, comme

en écho, aux soins que prodigue l'ouvrier au corps inconscient et meurtri du SDF). Le corps qu'on lave, qu'on soigne, qu'on caresse, et souvent qu'on désire, qu'on appréhende, en tout cas qu'on regarde, à défaut d'oser (mais hmmm je m'emballe je m'emballe et je m'éloigne du

sujet) bref l'intime et l'infime (ne l'ai-je pas aussi déjà dit ? je suis bien vieux et je radote...)

Il y a, dans chaque film de ce réalisateur (c'est pénible d'écrire toujours Tsai Ming Liang, d'ailleurs je ne suis même pas sûr de savoir où est son prénom, il semble que le Tsai soit le nom de

famille, non ? vaut-il mieux dire Tsaïchounet ou Ming-Liangchounet?) une scène qui met mal à l'aise, une scène difficilement supportable, ou, en tout cas justifiable (dans La pastèque c'était la scène de la fin, dans The River c'était la rencontre au sauna...) et elle a toujours à

voir avec le sexe. Ici c'est celle dite « de la branlette », d'ailleurs, fausse pudeur, filmée indirectement, un reflet dans un miroir piqueté, scène dont la « violence »

confine au grotesque (mais bon je suis une petite chose fragile...), et où le bruitage en rajoute encore dans le glauque... Mais peut-être

finalement votre serviteur n'est-il qu'un moraliste rigoriste et luthérien qui s'ignore ? Chassez le naturel...

Bref (!) le film est long (d'ailleurs je l'avoue – smiley rosissant – j'ai un tout petit peu décroché à un moment, la mise en place de l'idylle du SDF et

de la demoiselle, comme par hasard, Tss tss !), il est exigeant (mais pas d'une exigence prétentieuse comme chez certains), il est

sans compromis, il n'est certes pas très facile d'accès, mais recèle en son obscurité humide, en sa désespérance nocturne, en son mutisme délibéré, des instants fulgurants de beauté, sublime,

suffocante.

Pour plus d’informations :

Commentaires