Fiche technique :

Avec Pascal Greggory, Valeria Bruni-Tedeschi, Charles Berling, Jean Louis Trintignant, Bruno Todeschini, Vincent

Pérez, Dominique Blanc, Sylvain Jacques, Roschdy Zem, Delphine Schiltz, Nathan Cogan, Marie Daems, Chantal Neuwirth, Thierry de Peretti, Olivier Gourmet, Didier Brice, Geneviève Brunet, Guillaume

Canet. Réalisé par Patrice Chéreau. Scénario de Patrice Chéreau, Danièle Thompson et Pierre Trividic. Directeur de la photographie : Eric Gautier. Musiques additionnelles (interprète) :

Jeff Buckley.

Durée : 123 mn. Disponible en VF.

Résumé :

Un peintre homosexuel et tyrannique meurt. Il a demandé à être enterré à Limoges, qui se trouve être à la fois le berceau de sa famille

bourgeoise et le plus grand cimetière d’Europe. Tout son entourage, on peut parler de cour, prend le train Paris-Limoges, pour le conduire à sa dernière demeure.

L'avis de Bernard Alapetite :

Patrice Chéreau partage avec Claude Lelouche le rare talent en France, de savoir faire vivre une douzaine de personnages sur la toile même si

cela ne va pas sans une faiblesse évidente pour ce film dénoncé par l’excellente Claire Vassé dans Positif qui a osé rompre l’omerta :

« Le couple homosexuel et le jeune garçon sont le pivot du film dont la faiblesse réside dans les figures féminines et les relations hétérosexuelles. Si Chéreau n’avait embarqué

que des hommes, son histoire aurait été incontestablement plus intense. » (Claire Vassé (Positif, juin 1998, n°448)

Néanmoins dans Ceux qui m’aiment... la caméra de Chéreau tente d’aimer chaque protagoniste et les acteurs le lui rendent bien. On n’a jamais vu Jean-Louis Trintignant aussi

présent depuis... Le Fanfaron ! Pascal Gregory acquiert une épaisseur qu’il ne retrouvera qu’avec La Fidélité de Zulawski. Vincent Pérez est stupéfiant en

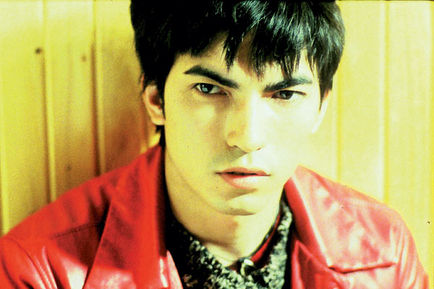

travesti. Mais la véritable découverte s’appelle Sylvain Jacques. Pour sa première apparition sur un écran, il s’impose d’emblée comme l’un des garçons les plus sensuels du cinéma français.

Jamais depuis Mort à Venise le regard séducteur d’un garçon pour un homme n’avait été aussi bien filmé. Aucun gay ne pourra plus oublier l’étreinte amoureuse, à la fois brutale

et tendre entre Bruno (Sylvain Jacques) et Louis (Bruno Todeschini) dans les toilettes d’un wagon du Paris-Limoges. Bruno implorant Louis par cette phrase dite d’un ton à la fois suppliant et

autoritaire : « Touche-moi les fesses. » Cette scène, une des plus belles scènes d’amour gay du cinéma, prend toute sa charge émotionnelle à postériori, lorsque l’on apprend la

séropositivité de Bruno. On comprend alors que le refus de jouir dans la bouche de Louis n’est pas un geste de refus mais au contraire le premier geste d’amour de Bruno envers Louis.

Malheureusement Sylvain Jacques n’aura été qu’un météore. On ne l’a aperçu que dans quelques séries françaises et quelques téléfilms dont l’émouvant Tania Borelis.

Chéreau, fidèle, lui a donné le petit rôle de Vincent dans Son frère. Et puis comment ne pas penser en le voyant à Paul-Marie Koltes...

La performance des comédiens est d’autant plus remarquable qu’ils nous font entrer en empathie avec des individus qui d’emblée nous paraissent être tous plus ou moins des enfants gâtés

hystériques et pas très sympathiques. C’est ainsi en tout cas que Pascal Greggory voyait son personnage : « Je trouve mon personnage antipathique. Vieux, dur, solitaire. La plupart des

gens qui ont vu le film l’adorent, mais même si je comprends un peu pourquoi, je ne partage pas ce sentiment. Ce qu’il a de bien, c’est qu’il laisse vivre les autres. Et qu’il reste digne. Mais

si je le rencontrais, je crois que je ne l’aimerais pas. Heureusement, Chéreau, qui avait écrit le rôle en pensant à lui, n’a pas cédé. Il avait raison, il avait encore vu plus loin que

moi. »

Sur un canevas, somme toute convenu, Chéreau ne nous inflige pas le énième film sur « Famille je vous hais » mais nous offre un merveilleux famille je vous aime. Car c’est de sa famille

dont parle Chéreau. La famille de l’homme de théâtre, celle constituée au sein de sa troupe du Théâtre des Amandiers : Pascal Gregory, Bruno Todeschini,

Valeria Bruni-Tedeschi. Les fidèles déjà présents dans l’aventure de La Reine Margot : Danièle Thompson, Vincent Pérez ou bien encore la famille empruntée à

des amis proches : le jeune Sylvain Jacques, sur lequel se cristallisent les désirs, est le fils d’un de ses vieux amis. Si ce film est aussi beau, c’est que pour la première fois son auteur se

met en danger, s’offre... C’est d’autant plus remarquable que l’idée de départ n’est pas de Patrice Chéreau mais de Danièle Thompson. Il travaillait avec elle à l’écriture de La

Reine Margot quand François Reichenbach, avec qui Danièle Thompson était très liée, meurt le 2 février 1993, à l’age de 71 ans. François Reichenbach avait émis le voeu,

alors qu’il était malade, d’être enterré à Limoges. Elle, pour plaisanter, comme on doit le faire dans ces cas-là, avait répondu : « Tu n’as pas plus loin ? » Et lui avait

ajouté : « Ceux qui m’aiment prendront le train… » Plusieurs années plus tard, la phrase est revenue dans la conversation et le film est parti de cette anecdote réelle.

Chéreau et Danièle Thompson ont écrit une première mouture, puis Chéreau a tout retravaillé avec Pierre Trividic. Des situations ont été inversées, des personnages réinventés, le scénario a été

complètement restructuré pour parvenir à cette histoire en quatre actes : la gare, puis le train Paris-Limoges dans lequel nous découvrons les protagonistes. Ensuite l’enterrement dans l’immense

cimetière de Limoges. Enfin, les retrouvailles de chacun dans la maison du frère du défunt. Mais la force de Chéreau est d’avoir dissout cette histoire dans son propre univers pour la faire

sienne comme il l’expliquait à Toubiana : « Les gens que j’ai connus était entourés exactement de gens comme je les montre dans le film. Le personnage de Rochdy Zem, un jeune

voyou très défoncé, c’était un proche de François Reichenbach, son amant à 20 ans, il se marie, a une petite fille, et Reichenbach l’installe juste à coté de chez lui pour pouvoir le garder ;

déteste sa femme mais adore la petite fille... Ce sont des choses que j’ai connu vingt fois dans le milieu dans lequel je suis... Les problèmes montrés dans le film sont les problèmes de beaucoup

de jeunes de Nanterre que j’ai eus comme élèves... Dans le film, je suis partout. Dans le couple formé par Charles Berling et Valeria Bruni-Tadeschi, dans le trio infernal formé par Pascal

Greggory, Bruno Todeschini et Sylvain Jacques. L’homme qu’on enterre a eu des élèves, moi aussi. Je suis partout. »

Le peintre Jean-Baptiste Emerich n’est plus François Reichenbach, ou du moins pas seulement, il est aussi le père du réalisateur dont le prénom est Jean-Baptiste et qui est peintre, mais c’est

aussi le critique, fidèle du Masque et la plume, Gilles Sandier, auteur de cette phrase qui figure dans le script : « Se faire enculer, faut le faire, mais ça fait très

mal. » (le critique théâtral fit une apparition cinématographique dans Race d’Ep’), mais encore Richard Avedon et aussi Michel Foucault et peut-être encore Edouard Mac

Avoy. C’est un passage du livre d’Hervé Guibert À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (Gallimard, 1990) sur les obsèques du philosophe Michel Foucault qui a donné l’idée à Patrice

Chéreau de faire jouer le peintre et son frère par un seul et même acteur... Mais le personnage du mort n’est pas le centre du film, il apparaît, parfois, sorte d’images subliminales, dans son

atelier, qui évoque beaucoup celui de Bacon, muet, fragile, prostré. Trintignant s’est fait une tête entre Godard et Warhol, en train, dirait-on, de s’estomper à coté d’une de ses toiles

retournées contre le mur, toiles que l’on ne verra jamais. Et c’est heureux, il est important que la personnalité et l’œuvre du peintre reste dans l’ombre. Le film fonctionne sur le non-dit,

surtout dans sa première partie où le spectateur est captivé par le puzzle qu’il doit assembler. On peut regretter seulement que le nom de Bacon soit cité, ce soulignage est superfétatoire.

Avec ce très beau film, Patrice Chéreau nous montre qu’il est un cinéaste perfectible, par le talent qu’il a eu de convoquer ces multiples expériences et de les faire fructifier. Son expérience

de directeur de troupe de théâtre, pour cette qualité qu’il possède de faire jouer tous ses acteurs dans le même ton, tout en préservant l’unicité de chacun, les utilisant comme un virtuose sort

un son parfait de son instrument. Chéreau sert les comédiens comme Paganini servait le violon. Son expérience de cinéaste, réalisant un casting parfait, effaçant ainsi celui désastreux de

L’Homme blessé. On peut rêver de ce qu’aurait pu faire le Chéreau de 1998 du texte de Guibert, avec Sylvain Jacques dans le rôle qu’interprétait Anglade... Et enfin de son

expérience de cinéphile, c’est toute une cinémathèque qui nourrit le film : les films de Lelouche, les film de groupe du cinéma gay américain, mais aussi l’expressionnisme allemand, Orson Welles,

John Huston, Lars von Trier...

Il ne faudrait pas oublier que si ce film existe, c’est en grande partie grâce à son producteur : Charles Gassot. La réunion de Chéreau et de Gassot a étonné plus d’un professionnel, pourtant

l’indépendance d’esprit de Charles Gassot, son goût pour les projets originaux et les fortes personnalités créatrices expliquent parfaitement cette alliance. Il faut aussi se souvenir que Gassot

est le réalisateur d’un très beau film d’angoisse : Méchant garçon.

Si l’on peut regretter que certains films gays soient calibrés pour les festivals gays, ne serait-ce pas la conséquence du machisme et même de l’homophobie dont font preuve les jurys des

festivals « normaux » ? L’absence scandaleuse de Ceux qui m’aiment... au palmarès du Festival de Cannes 1998 est une bonne illustration de l’ostracisme dont sont

victimes les films gays.

Le scénario du film, accompagné par un éclairant entretien de Patrice Chéreau avec Serge Toubiana, a été publié dans la collection Petite bibliothèque des cahiers du cinéma.

Le film est édité en DVD par Studio Canal, avec comme unique bonus la bande-annonce et quelques filmographies. Ce qui pour un tel film est proprement scandaleux.

Pour terminer laissons la parole à un cinéaste, Christophe Honoré qui lors de la sortie du film écrivait dans Têtu : « Si vous n’êtes pas encore allé voir Ceux qui

m’aiment... vous avez bien de la chance, que ce film est pour vous comme un bonheur promis au fond de votre poche, un truc à avaler quand vous l’aurez décidé et qui forcément vous rendra plus

grand. »

Pour plus d’informations :

Commentaires