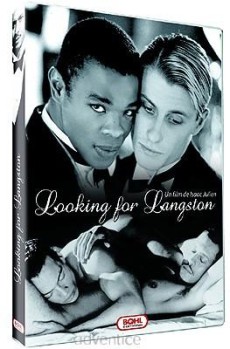

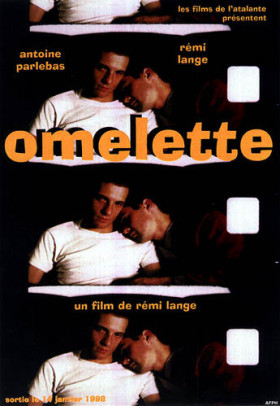

Fiche technique :

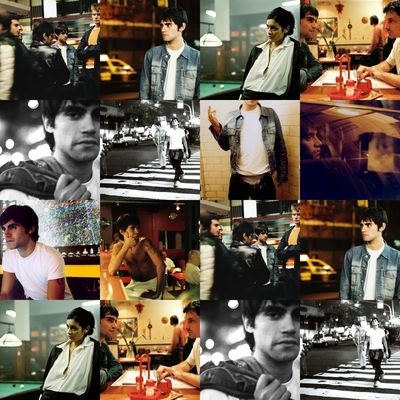

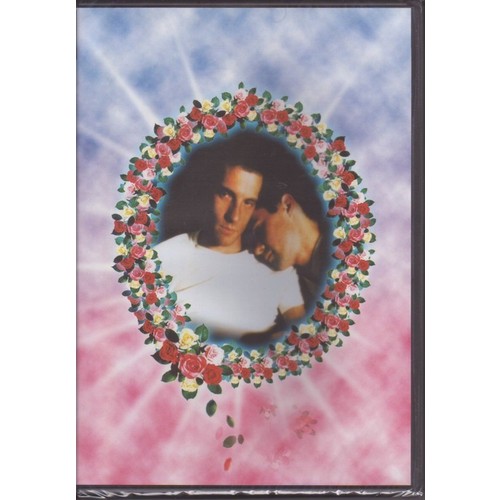

Avec

Rémi Lange, Antoine Parlebas, Vincent David, Emilie Cordelier, Matthieu Doze, Jacques Lange, Valérie Goupil, François Lange, Thérèse Lange et Gregory Alexandre. Réalisation : Rémi Lange.

Scénario : Rémi Lange et Antoine Parlebas.

Durée : 85 mn. Disponible en VF.

Résumé :

Antoine et Remi

vivent ensemble depuis plus de trois ans. Remi filme leur vie a l'aide d'une camera super-8. Un jour, il se surprend a penser: "Il n'y a plus de desir entre lui et moi". Peut-etre est-il en train

de s'inventer des problemes pour faire de sa vie un vrai film. Comment faire alors renaitre le desir de ses cendres ? En se creant un obstacle, un amant ? Et si, ensuite, la camera jouait le role

de l'obstacle dans le nouveau couple, entre Remi et son nouvel amant ?

L’avis de Yann Gonzalez :

Dans Omelette, son premier long métrage en forme de journal intime, Rémi Lange avait trouvé l’alibi nécessaire à la construction d’une

narration réelle. L’événement – l’annonce de son homosexualité à sa famille – donnait lieu à un récit étrange, abolissant les frontières entre docu vérité et reconstitution roublarde.

Les Yeux brouillés fonctionnent sur le même mode incertain renforcé par l’absence de sujet. Car Rémi, cette fois-ci, ne sait pas quoi filmer : son entourage se porte bien,

il file le parfait amour avec Antoine, et aucun fait exceptionnel ne semble prêt à pointer son nez. Puisque l’action ne vient pas à lui, c’est au cinéaste de la mettre en place. Voilà pourquoi

Rémi se jette dans les bras de David (jeune homme dont les « yeux brouillés » préservent l’anonymat), ce qui, forcément, aboutit à une crise dans le couple qu’il forme avec

Antoine.

L’intérêt de cette vraie fausse fiction autour du trio d’amants ne naît pas de son potentiel en tant que telle (l’argument est on ne peut plus

pauvre et banal) mais de son intrusion forcée dans un film qui n’en avait pas besoin. Obsédé par le cinéma narratif classique, Rémi ne peut concevoir Les Yeux brouillés sans

un début, un apogée et une fin. D’où la quête quasi pathologique d’une histoire, seul élément capable de conférer à l’œuvre sa légitimité alors que Lange passionne bien davantage lorsqu’il filme

son quotidien avec Antoine, une gay pride avec feu Michel Journiac (l’un des premiers performers français), ou encore sa grand-mère allant choisir un chien à la SPA. Des petits riens plutôt qu’un

tout illusoire auquel le réalisateur souffre d’être inféodé, en se disant, à tort, que regarder sans fictionner est de toute façon voué à l’échec. Ce que montrent finalement – mais peut-être pas

en toute conscience – Les Yeux brouillés, c’est la contamination dangereuse par la norme commerciale (le cinéma narratif, donc) de démarches underground ou expérimentales,

comme si le statut de pur diariste n’était ici pas suffisant. Pourtant, Lange semble connaître sur le bout des doigts les films de Jonas Mekas et de Joseph Morder, ce dernier étant même cité

(voire filmé, dans Omelette) à plusieurs reprises. Victime d’un complexe déplacé mais également de lacunes évidentes (le film donne la nausée tant il semble approximatif au niveau des

cadrages, mixage et montage), le film de Rémi Lange passionne pourtant souvent grâce aux questionnements qu’il suscite malgré – voire contre – lui.

Les images qui débordent – entretien avec Rémi Lange par Yann Gonzalez :

Deuxième volet du vrai-faux journal filmé de Rémi Lange, Les Yeux brouillés sont sortis le 21 juin 2000 sur nos écrans.

Mais, depuis cette expérience (le film a été tourné en 94-95), les idées du cinéaste ont fait du chemin. Un entretien s'imposait pour faire le point sur la carrière passée, présente et à venir de

l’auteur d’Omelette. [Interview réalisée en 2000]

Chronic’art : Est-ce que tu te sens une âme de militant par rapport au

super-8 ?

Rémi Lange : Plus maintenant. En 1996, j’ai réalisé

Le super-8 n’est pas mort, il bande encore, un court métrage en super-8 militant pour le super-8 et qui reflétait bien mon état d’esprit d’alors : pétitions, manif devant Kodak

contre l’arrêt de la production de certains types de pellicules, etc. Aujourd’hui, c’est différent, puisque Kodak a gagné. Nos actions étaient vaines mais c’était très important qu’elles aient

lieu, qu’elles aient existé. De toute façon, un géant comme Kodak ne va pas poursuivre une production pour mille ou deux mille personnes intéressées en France. C’est pareil pour les films. Une

œuvre qui fait cinq cents entrées, le mec peut plus faire de cinéma après. Ce sont les lois du capitalisme. J’ai également arrêté de lutter contre l’homophobie car je pense que ma place sur terre

n’est pas là.

Pourtant, dans Les Yeux brouillés, tu dis que si tu vivais à Paris, tu serais membre d’Act’up.

Pour être un vrai militant, il faut s’investir à fond, ce que je ne peux pas faire en réalisant des films ou en écrivant des scénarios. C’est

soit l’un soit l’autre, même si je crois vraiment en le travail d’Act’up. Pour revenir au super-8, j’ai arrêté de militer car au début, j’étais un peu borné, je ne vivais que par le super-8, et

je ne voyais aucune qualité dans la vidéo. Maintenant, c’est différent. Je pense qu’on ne doit pas mettre un format au-dessus d’un autre, comme on ne doit pas mettre des gens au-dessus des

autres. J’ai d’ailleurs acquis une mini-DV il y a un an. Elle me donne beaucoup plus de liberté que le super-8. A l’époque, je me trimballais un projecteur 500 watts dans le dos, j’utilisais des

pellicules qui duraient 2 minutes 30 et qui coûtaient cher, donc je ne pouvais pas filmer ce que je voulais quand je voulais. Et en même temps, les personnes filmées étaient dans des situations

théâtralisées, puisqu’elles recevaient un maximum de lumière dans la figure quand elles n’étaient pas au soleil. Bref, c’était très difficile à gérer... Avec la vidéo, si l’image te semble trop

brillante ou trop nette, il est possible de la modifier au montage. D’ailleurs, des logiciels vont très bientôt permettre d’obtenir les effets que tu veux : effet super-8, effet Technicolor

délavé, etc.

La disparition de la pellicule ne te fait pas peur ?

Il y a seulement disparition d’un matériau. Et encore, même si c’est compliqué, tu peux toujours faire des films super-8 sonores aujourd’hui.

Comme pour les vinyles, le 35 va rester, car les commerçants vont se battre pour défendre leur boutique. Malgré tout, je suis certain qu’il n’y aura plus de pellicule dans cent ans. Celle-ci

coûte dix fois plus cher et, du coup, la vidéo arrange tout le monde. De toute façon, quand tu passes d’un format à un autre (comme pour Omelette, tourné en super-8 et gonflé en 16 mm),

il y a toujours une perte de la qualité d’image, sauf en numérique. Pour moi, ce qui importe, c’est ce que tu vois au final et non pas le format d’origine.

Pourquoi cette obsession du cinéma narratif classique ?

Ce n’est pas une obsession. J’essaie juste de décloisonner le cinéma expérimental et le cinéma narratif classique, de faire un film qui soit

entre les deux. Par exemple, je cherche à jouer avec les codes du cinéma traditionnel : champ-contrechamp, identification du spectateur au personnage principal, introduction, développement,

conclusion et fin, même si celle-ci reste ouverte... Tout cela n’existe pas dans les journaux filmés, où le cinéaste peut très bien ne pas apparaître en vrai : Jonas Mekas et Joseph Morder

ne le font que de temps en temps dans le reflet d’un miroir ou en se faisant filmer. Surtout, on ne connaît pas forcément tous les personnages de leurs films. C’est bien de rencontrer quelqu’un

dans la rue, de l’observer de loin, mais je préfère les rapports plus approfondis avec les gens, savoir qui ils sont réellement, notamment vis-à-vis du diariste. Je trouve les films expérimentaux

trop longs, trop élitistes.

On a le sentiment que le cinéma expérimental est une sorte de famille pour toi (tu filmes Joseph Morder ou Yann Beauvais) mais

que tu cherches à t’en détacher, comme si le cinéma narratif était le seul vrai cinéma.

Je suis parti de ma famille expérimentale pour arriver à ma famille du cinéma traditionnel. C’est d’être entre les deux qui m’intéresse

vraiment. Que mon film ne soit pas seulement un journal filmé, mais un film autobiographique qui mélangerait prises directes sur le vif, reconstitutions, réminiscences du passé. C’est un genre un

peu à part, proche de l’autofiction en littérature, entre les codes esthétiques du film de famille et du film narratif classique. En même temps, dans le film de famille, il n’y a que des

événements heureux, et là ce n’est pas le cas ; il y a également un ordre chronologique dans les faits montrés puisque le montage a lieu directement dans la caméra. Or, dans Les Yeux

brouillés, il y a flash-back. Certains disent que je filme mal, mais je prête une certaine attention à l’image dans le sens où je reprends les règles esthétiques du film de famille, qui

propose une esthétique particulière mais véritable avec les sur ou sous-expositions, les sautes, les images tremblées, scratchées, grattées, les flous, les changements brusques de mise au point,

etc.

Mais est-ce que ce ne sont pas des effets directement liés à l’amateurisme plus qu’à une véritable

recherche ?

Pas du tout. Ou alors juste au sens propre du terme amateur, c’est-à-dire « celui qui aime ». C’est là qu’il faut relire Défense

de l’amateur de Brakhage. Et puis, qu’est-ce que l’amateurisme ? Un cinéma qui essaie d’imiter le grand cinéma et qui ne sait pas le faire ? Quel grand cinéma ? Quel vrai

cinéma ? Il y a plein de choses à retenir comme à rejeter dans chaque domaine, dans chaque esthétique.

Quand tu te filmes en train de faire l’amour avec Antoine, tu dis, en substance, qu’une fois de plus, tu as bêtement posé la

caméra alors que tu aurais pu l’immiscer dans l’acte même. Je me demandais si tu connaissais le travail d’André Almuro qui a inventé le terme de caméra haptique, c’est-à-dire que cette dernière

n’est plus guidée par l’œil mais par le bras seul, pénétrant de façon presque sensorielle au cœur de la relation sexuelle.

J’en ai entendu parler bien que je n’ai pas vu ses films. Mais ça m’intéresse vraiment, parce que j’ai rarement vu un cas au cinéma où la

caméra va très loin dans ce type de séquences. Il y a Presque rien qui vient de sortir. On écrit à propos de Sébastien Lifshitz qu’il filme les corps de façon très crue, ce qui nous fait

rire, lui et moi. Lors d’une interview groupée, on nous a dit que c’était parce qu’on était homosexuels qu’on filmait la sexualité plus crûment. Contre-exemple évident : Romance et,

avant, L’Empire des sens. Je pense en même temps qu’on peut aller bien plus loin que ce qu’on a fait. Sébastien met une distance entre la caméra et les corps qu’il filme ; moi, je tente

des choses, surtout dans la scène avec David. Mais il y a donc André Almuro qui dépasse tout ça...

Est-ce que tu considères la caméra comme un personnage à part entière ?

Dans ce film-là, oui. Pour pouvoir créer un film, en principe, il faut du malheur, sauf exception – je pense notamment à La Rencontre

d’Alain Cavalier qui raconte une relation exclusivement du côté du bonheur. On ne fait pas un film sur des histoires heureuses, comme a dit Chéreau et d’autres avant lui. Il n’y a pas de récit

sans obstacles qui s’opposent à un certain désir. Dans Les Yeux brouillés, la caméra crée du malheur et donc du film. Au début, c’est David qui, placé entre Antoine et moi, va créer du

malheur, et ensuite, au sein de la nouvelle relation entre David et moi, c’est la caméra qui joue le rôle de l’amant. En même temps, quand je me filme, je parle à la caméra comme à quelqu’un,

mais c’est plutôt une personne que je traverse, dans le sens où quand je m’adresse à elle, mes paroles sont surtout destinées au spectateur. Effectivement, à un moment du film, elle devient mon

compagnon le plus fidèle, mon amour de toujours, la seule chose qui ne me quittera jamais. D’ailleurs, c’est moi qui l’ai quittée puisque j’ai arrêté de tourner en super-8...

Mais à cette époque, est-ce que l’intimité pouvait se vivre sans caméra ?

Oui, bien sûr. Lorsque j’ai réalisé Omelette et Les Yeux brouillés, je me mettais quand même dans des situations très

particulières où je décidais de provoquer un événement pour pouvoir raconter un film. Ce qui est devant la caméra, c’est donc une réalité déformée : je joue le rôle d’un garçon à problèmes,

ce que j’espère ne pas être dans la vie de tous les jours, surtout pour Antoine. Les gens pensent que ce qu’on voit dans un journal filmé reflète intégralement la personnalité du diariste, mais

c’est faux. Ce que je montre n’est qu’une infime partie de moi-même.

Tu est crédité au générique comme coauteur de l’histoire (avec Antoine Parlebas). Mais où est-ce que se situe l’écriture dans un

film de Rémi Lange ?

Au montage. C’est une étape qui fait partie, à proprement parler, de l’écriture du film. En général, ce qu’il y a dans un scénario, puis dans

un découpage technique, c’est presque le film final. Mais quand on part de 50 bobines de rushes, on doit construire un scénario avec les images qu’on a, avec aussi les moments qu’on n'a pas

enregistrés et qu’on reconstitue. En ce qui concerne l’écriture classique, Antoine m’a aidé à retravailler certaines voix-off, tirées intégralement ou non de mon journal. Il m’a presque poussé à

ne pas parler d’une façon trop littéraire mais naturelle, même si je bafouille, si je me plante, s’il y a des mots qu’on ne comprend pas, même si je me répète, comme dans la vie de tous les

jours. D’ailleurs, j’ai un peu de mal en ce moment à monter la première partie de mon film en cours. J’ai tourné deux scènes, et au montage, on me fait couper des morceaux où je me répète, même

si on se répète dans un journal. Ce qui est important, ce n’est pas tant ce qui est dit que le ton sur lequel on le dit ou on le redit. Mais pour les gens du cinéma classique, c’est une erreur. A

partir du moment où on fait un faux journal, ça devient pourtant logique de se répéter, de bafouiller, d’écorcher les mots et que tout ne soit pas évident. Va faire comprendre ça à des

producteurs classiques qui font des films bien léchés, sans temps morts. Mais je m’en fous, je l’imposerai.

Dans Les Yeux brouillés, Antoine semble être à la fois victime et acteur consentant. Le statut est toujours ambigu,

comme lorsqu’il te demande de refilmer une séquence.

Il est victime au début du film, et à un moment donné, sa seule façon de me récupérer, c’est de participer au projet qui est celui de faire un

film anticlassique. Il essaie de participer à l’histoire, de faire durer le malheur et de jouer lui aussi avec les codes du cinéma narratif classique et du cinéma familial. Aujourd’hui, on ne vit

heureusement plus dans la même optique, ça prenait une ampleur trop destructrice. Je devenais un peu tortionnaire, totalitariste pour mon entourage. J’emportais les gens dans mon malheur et je

leur faisais du mal autant qu’à moi. C’est pourquoi j’ai arrêté le journal.

Ton film en préparation n’est donc pas un journal filmé ?

C’est un faux journal, comme le troisième volet d’une trilogie, un ensemble auquel je reviendrai peut-être un jour sous forme de sitcom trash.

Il y a un vrai scénario qu’on écrit et qu’on réécrit puisqu’il sera réadapté en fonction des gens qui participeront au film. Ça sera proche de leur réalité, de leur biographie, puisqu’ils jouent

tous leur propre rôle et que ce sont tous des comédiens dans l’histoire. On vient de tourner deux séquences, dont une avec Julie Depardieu qui, justement, était en grande partie improvisée. Le

scénario n’est donc qu’une base de travail, avec un grand espace de liberté. Le tout sera tourné à la fois en 35 mm et en DV. Il y aura également une petite partie en super-8 sur les films

de famille de mon père, et sous forme de flash-back puisque je suis censé retourner en Normandie et repenser à mon enfance. Dans le film, je ne vis plus avec Antoine car j’ai voulu dissocier

notre vie et notre travail. Avec mon nouvel amant, on décide donc de rechercher une femme pour faire un enfant. Mais comme je continue mon journal, cette fois-ci en DV, la difficulté consiste à

dénicher une femme qui accepte à la fois d’être mère et d’être filmée, et celle qu’on finit par trouver est une comédienne connue. Le film s’appellera Comment faire un enfant à..., mais

les points de suspension seront remplacés par le nom de l’actrice. Je suis aussi en train de monter Pacte d’amour, ma première fiction, tournée en DV. Là, on est parti de trois pages de

scénario et on a tout improvisé avec deux acteurs non professionnels. Ca raconte l’histoire très simple d’un mec qui vit avec une nana et qui fait un mémoire de maîtrise en sociologie sur

l’homosexualité au Maghreb. Il rencontre des gays maghrébins et notamment un jeune homme qui tombe amoureux de lui. Ce dernier est steward et va l’arracher à sa copine avant de lui proposer de le

suivre au Maroc et de lui faire découvrir son pays sous un angle homosexuel, en jouant au guide devant sa caméra. Au début, celle-ci sert exclusivement à faire des interviews avant que le film ne

devienne un journal de voyage. Le rôle de la caméra change au fur et à mesure que le protagoniste évolue dans sa quête identitaire, jusqu’au moment où il fait l’amour avec son ami. Il n’y a pas

de passage d’hétérosexualité à homosexualité -ça n’existe pas- mais plutôt la découverte d’un autre monde dans lequel le héros va plonger sans que l’on sache s’il va y demeurer ou en sortir. Il y

aura donc des parties documentaires avec de vrais homos maghrébins et une partie fiction avec des textes écrits préalablement.

Est-ce que tu peux parler de tes échanges corporels avec Antoine ?

Avec Omelette ou Les Yeux brouillés, on a essayé de parvenir à une sorte d’échange de vie. Et maintenant, le but serait de

créer un échange symbolique de corps via des performances filmées ou photographiées. C’est une pratique qui se développe de plus en plus mais qui en est encore à ses balbutiements. On voudrait

échanger des morceaux de corps, mais sans se détruire ni jouer à Frankenstein, donc que cela soit fait très proprement. L’idée, c’est de se faire insérer des capsules en Téflon dans l’organisme,

des capsules creuses qui contiendraient, pour moi, des morceaux du corps d’Antoine – poudre d’os, de dent- et vice versa. Mais c’est vraiment une nécessité, un acte pensé, on ne veut en aucun cas

être les précurseurs d’une mode. Des gens comme Michel Journiac étaient passionnants parce qu’il y avait une vraie réflexion derrière leur art. D’un point de vue mégalomaniaque, je pense avoir

apporté ma contribution au journal filmé, et j’aimerais vraiment faire de même par rapport à l’art contemporain ou au body art.

Pour plus d’informations :

Commentaires