Fiche technique :

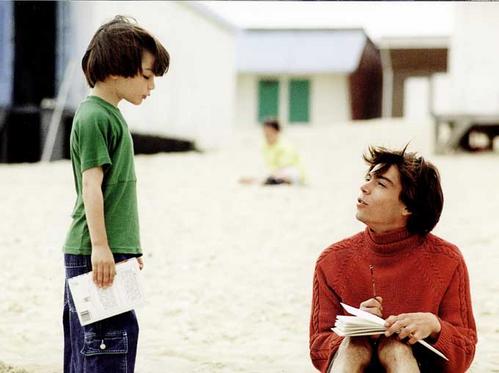

Avec Rodolphe Marconi, Andrea Necci, Echo Danon, Orietta Gianjorio, Hervé Brunon, Tomazo d’Ulisia, Marie Teresa De Belis et Irène d’Agostino. Réalisation : Rodolphe Marconi. Scénario : Rodolphe Marconi. Images : Duccio Cimatti. Montage : Isabelle Devinck. Musique : Bruno Alesiu.

Durée : 96 mn. Disponible en VF.

Résumé :

Bruce (Rodolphe Marconi), jeune cinéaste français, débarque à Rome pour un an comme pensionnaire à la Villa Médicis. Son frère, dont on devine qu’il fut un écrivain connu, est mort ; sa petite amie semble avoir rompu avec lui. À la villa Médicis sont logés de jeunes artistes, sélectionnés sur concours et pris en charge pendant un an, avec pour seule obligation de se consacrer entièrement à leur art. Au fil des jours, coupé du monde et de ses repaires habituels, Bruce apprend à vivre dans ce décor imposant, entre le palais solennel et les jardins mystérieux. Il est rapidement approché par Matteo (Andrea Necci), stagiaire à l’administration de la Villa. Le jeune Italien, qui veut devenir écrivain, lui rappelle étrangement son frère disparu. Matteo fait découvrir Rome à Bruce, le séduit, s'impose en douceur. Mais lorsque Bruce semble prêt pour vivre quelque chose qui ressemblerait à une histoire d'amour, Matteo se dérobe. Bruce se révolte. Finalement, ils couchent ensemble. Mais aussitôt après, Matteo cesse totalement de donner signe de vie. Lassé d'appeler en vain, Bruce commence à suivre et épier son amant...

L’avis de Bernard Alapetite (Eklipse) :

L’amour comme souffrance, comme obsession autodestructrice, avec des relents de perversion dans une pérégrination romaine maniérée et mystico-érotique d'un nostalgique de la nouvelle vague parisienne qui aurait lu Stendhal et Oscar Wilde. Un film qui agace, surtout s’agissant d’une histoire homosexuelle mal assumée. On craint au début une Auberge espagnole intello mais, heureusement, notre cinéaste ne trouve pas les autres pensionnaires sympathiques. Tout ce petit monde s’évite et l’atmosphère reste glaciale…

Défense d’aimer a été réalisé lors du propre séjour du cinéaste à la villa Médicis. C’est en fait le premier long métrage du cinéaste, bien que sorti après Ceci est mon corps ! La figure christique semble tarauder le garçon, elle est récurrente dans le film ainsi que la symbolique de la passion qu’il utilise au premier degré.

Rome, décor théorique du film, est montrée de façon assez inattendue pour ce qui est des monuments les plus connus, mais on ne voit pas la rue, on ne sent pas l’ambiance. Les bars dans lesquels traîne Bruce, qui boit beaucoup, pourraient se trouver n’importe où dans le monde : la musique, le décor, tout semble interchangeable. Ce qui semble avoir fasciné Rodolphe Marconi, c’est la villa Médicis par elle-même et surtout ses jardins remarquablement bien filmés. Il parvient à leur donner un mystère digne de ceux du presbytère de La Chambre jaune. Défense d’aimer acquiert ainsi un intérêt documentaire inattendu car, c’est à ma connaissance, le seul film de fiction jamais tourné à la villa Médicis dont peu d’images sont disponibles.

Le scénario emprunte à la tragédie classique ses grands thèmes : choix cornélien, jalousie, issue fatale, sans les renouveler ni éviter le pathos.

Les personnages secondaires sont souvent touchants, en particulier cette Irène, petit oiseau fragile et ravagé, qu’on aperçoit que de façon fugitive, ou encore Aston, la new-yorkaise fan des serial killer, dont l’interprétation, malgré le côté caricatural et improbable du personnage, parvient à être crédible. Le spectateur espère alors que l'amitié du héros avec la romancière fascinée par les criminels va redonner à l'œuvre un élan. Malheureusement, le film touche à sa fin.

Le cinéaste abandonne trop vite ses personnages secondaires. Le film, visiblement autobiographique, est cannibalisé par le narcissisme de son auteur qui le ramène toujours à son pénible mal de vivre. C’est surtout l’interprétation des deux personnages principaux qui navre. Au lieu de rester sagement derrière la caméra comme il le fera dans son film suivant, le trop méconnu Le Dernier jour (2004), Rodolphe Marconi a eu la très fâcheuse idée d’interpréter Bruce. Son jeu hésite continuellement entre la maladresse et le cabotinage, comme quoi il est bien difficile de jouer son propre rôle. À sa décharge, il a du endosser le rôle en raison de la défection de dernière minute du comédien pressenti. Il manque en particulier au personnage de Bruce, une ou deux scènes dans lesquelles il exprimerait vraiment son mal de vivre. Le drame qu’entend relater Rodolphe Marconi manque d’intensité. Cette mollesse est contredite par une fin aussi brutale que dramatique que rien n’amène vraiment. Il y a toutefois quelques séquences esthétiquement très réussies comme cette belle scène d’amour entre les deux hommes, filmée comme un tableau, sur la musique de… la Passion selon Saint Mathieu.

Le film vaut surtout pour ses qualités de mise en scène. On a le sentiment que l’image prime toujours sur le scénario (étique) dans la mouvance de Claire Denis et de son Beau travail et des films de Tsai Ming-Liang, mais Rodolphe Marconi ne possède pas le subtil érotisme de ce dernier. Le réalisateur a privilégié les scènes de nuit. L’image revendique un esthétisme un peu trop présent avec ses flous fréquents, la dominante ocre des scènes de jour et ses beaux mouvements de caméra.

La beauté des images ne parvient pas à sauver le film, tant le cinéaste s’est désintéressé par nombrilisme de son histoire qui manque autant de consistance que d’originalité.

Mais il ne faut pas en vouloir à Rodolphe Marconi : voilà un monsieur à qui l’on offre aux frais de la princesse (le contribuable) un an de villégiature à Rome dans un palais. En quittant Paris, il s’est fait larguer par son petit ami (l’autobiographie a ses limites !). Mauvaise fille, il trouve ses camarades de trimard infréquentables et de la dernière vulgarité, donc il s’ennuie (s’ennuyer à Rome, à la villa Médicis, m’aurait fait douter de la qualité du personnage si je n’avais pas vu son opus suivant). À la fenêtre de sa geôle romaine, il fantasme sur le jardinier qui taille torse nu les buis, ce qu’il transpose pour notre malheur en un plumitif évanescent… La barbe soit de l’autofiction !

En résumé, on est content que Rodolphe Marconi se soit occupé pendant son séjour romain mais était-il besoin pour cela de nous ennuyer, nous cinéphiles ?

L'avis de Petit Ian :

À l'instar du sujet, le scénario de Défense d'aimer est classique et conforme aux règles communes de la tragédie (choix cornélien, jalousie, issue fatale). Pourtant, on aurait tort de réduire le deuxième film de Rodolphe Marconi au pathos.

Défense d'aimer est une magnifique démonstration des qualités de metteur en scène dont est doué Rodolphe Marconi. Au risque d'offusquer les véritables romanciers (mais ceux-là n'ont pas compris/admis que la beauté de l'image prime désormais sur le verbe et que cette tendance – on la trouve notamment chez Claire Denis, Christophe Honoré, et bien sûr chez nos précurseurs de la « Nouvelle vague asiatique » – est l'avenir du septième art), toute la grandeur du film réside en son esthétisme.

Le cinéma fait des fashion victimes. Le paraître y est aujourd'hui critère de qualité. Le fond de Défense d'aimer est un assomoir. Pour autant, la forme n'est pas trompeuse. (Il serait regrettable de n'avoir que des drames sociaux – dont, ailleurs, je suis friand ! – à la plastique sciemment négligée, au service du réalisme.) Ainsi, les exemples ne manquent pas. Sensuel, avec ce magnifique long plan sur une jeune fille émoustillée par El Desierto de Lhasa, ou l'étreinte charnelle des deux garçons (le réalisateur a choisi de la filmer avec autant de pudeur que d'intensité et celle-ci s'avère particulièrement réussie). Beaucoup de scènes de nuit, évidemment, de flous, de mouvements de caméras, et l'excellent choix de mettre en valeur la couleur ocre.

Quelques axes de narration sont suggérés par la représentation de personnages souffrant, puis délaissés : c'est le cas du malade qui refuse l'aide des « infirmières », de la serveuse que Bruce fait redescendre sur Terre, de la fan de Lhasa... Ce n'est pas la peur de l'éparpillement qui a fait renoncer Rodolphe Marconi au développement des autres protagonistes, mais l'inévitable nombrilisme d'une oeuvre semi-autobiographique où la souffrance passionnelle est reine. D'où, il est vrai, la perte d'intérêt pour la directive narratrice, manquant de consistance et d'originalité. Et les regrets d'un début remarquable.

C'est peut-être l'« amitié » du héros avec la romancière fascinée par les criminels qui redonne à l'œuvre son élan. Malheureusement, le film touche à sa fin (et quelle fin décevante !) et l'on se dit qu'une heure et demi, c'est tout de même bien court : oui, on regoûterait bien à la beauté de l'image.

Pour plus d’informations :

Commentaires