L'homosexualité dans le cinéma classique :

de la fascination inavouable au néo romantisme

— par Francis Moury —

Note : ce texte est paru initialement en deux parties dans les n°3 (Mars-Avril 1995) et 4 (Mai-Juin 1995) de la défunte revue

Cinémascope, puis publié dans sa version intégrale, de surcroît revue et augmentée sur cineastes.net en 2003. Il a été retravaillé spécialement pour notre blog avec l’amical concours de

son auteur.

Francis Moury est né en 1960 à Versailles. Ancien élève du lycée Louis le Grand (Paris) en 1979-1981, D.E.A. de philosophie

de Paris-IV (Ontologie et métaphysique) en 1983. Agrégatif et doctorant à Paris IV (1984) et Paris I (1998). Membre de la S.A.C.D. (1991), Moury contribue régulièrement (en

français comme en anglais) à divers sites Internet d'histoire et d'esthétique du cinéma mondial ainsi qu'au catalogue annuel de L'étrange Festival parisien. Certains écrits

plus purement philosophiques, politiques et littéraires ont paru dans des revues (notamment Dialectique, Contrelittérature, La Soeur de l'Ange, Les Temps modernes) ;

d'autres sont édités en ligne sur le "blog" de Juan Asensio, Le Stalker-Dissection du cadavre de la littérature.

*

« À gratter à peine le joli vernis dont Gilling enduit ses réalisations, on trouve toujours à la base de cette atmosphère

équivoque une véritable universalité (si l’on peut dire) de la perversion sexuelle. Non que la perversion constitue jamais un "sujet" pour Gilling; mais elle est constamment sous-jacente,

inhérente à sa vision du monde. Nécrophilie (The Flesh and the Fiends), bestialité (The Reptile), homosexualité (The Plague of the

Zombies) sont les constituants psychologiques de personnages qui, privés d’eux, n’auraient pas d’existence filmique. »

Jean-Marie SABATIER, Les classiques du cinéma fantastique, article John Gilling, p.182, éd. Balland, Paris 1973.

« Que l’amour ose ou n’ose pas dire son nom; qu’il soit, comme disent les gens, "normal" ou "anormal", les vérités de

l’amour restent les mêmes. Et d’abord celle-ci : l’amour relève de la tragédie. Et L’ Escalier, film d’amour, est un film tragique. »

Jean-Louis BORY, Dossiers du cinéma - Les films, tome 2, article L’Escalier/The Staircase, p. 74, éd. Casterman, Belgique 1972.

I

Mis à part le domaine du cinéma pornographique (et de sa version aseptisée “soft” nommée pompeusement “érotique” par la critique), la représentation de la sexualité au cinéma est soumise à de

multiples règles.

Les industriels du cinéma ont toujours eu pour but la rentabilité et ont toujours conçu leurs films comme des produits destinés à un marché. Ce marché étant le public le plus large possible, il

était quasiment impossible de représenter le sexe d’une façon trop vériste et prégnante dans des produits de grande consommation. Les producteurs hollywoodiens ont toujours répété depuis 1920 que

leurs films devaient pouvoir être vus, compris et aimés par des gens de 7 à 77 ans. Dès lors, les femmes et les enfants constituant une part non négligeable dudit public, ainsi que les personnes

âgées, il n’était pas question de montrer au cours d’un film grand public une scène tant soit peu choquante. Les films étaient, avant tout, une distraction pour “toute la famille”.

De fait, jusqu’en 1950, la dichotomie était claire : courts-métrages pornos clandestins d’une part ou films grands publics d’autre part. Vers 1955 et plus encore vers 1960, les mœurs ayant évolué

en Europe occidentale et en Amérique du Nord, les producteurs décidèrent finalement d’introduire des références plus explicites à l’amour physique dans leurs films. Ainsi “Tant qu’il y aura

des hommes / From here to Eternity” (1953) de Fred Zinnemann provoqua un certain émoi du fait d’une torride étreinte entre Deborah Kerr et Burt Lancaster.

Il y avait eu des précédents : scène d’orgie dans la partie babylonienne du film de D.W.Griffith, “Intolérances” (1917) ou encore les plans fétichistes de Bunuel dans “L’âge

d’or” (1930) et le “Chien andalou” (1928) sans parler du fameux “Erotikon” tourné en Tchécoslovaquie par Gustav Machaty en 1929. Une histoire précise du sexe au cinéma peut

d’ailleurs en repérer bien davantage (Lo Duca & Maurice Bessy, Gérard Lenne, Jean-Pierre Bouyxou, pour ne citer qu’eux, y ont contribué dans leurs célèbres ouvrages sur ce sujet) mais ces

précédents correspondaient à des tentatives isolées, marginales.

II

Il est certain que les années 60 ont été celles de la libération de l’image. De l’image mais aussi des sujets abordables par les

scénaristes, et d’ailleurs effectivement abordés. Dont l’homosexualité explicite.

Certes les films français comiques des années 30 regorgent d’allusions comiques concernant l’homosexualité (féminine ou masculine) et cette tradition bien gauloise se perpétue régulièrement

(Poiret et Serrault ont repris le flambeau, puis Depardieu et Michel Blanc plus récemment). Jacqueline Audry a déjà dépeint les aventures amoureuses des “Garçonnes” (1957), elle va

bientôt s’attaquer à plus délicat : “Le Secret du chevalier d’Éon” en 1960 ! Quant à Jean Delannoy, il dépeint avec classe “Les Amitiés particulières” en 1964.

Mais le salut vient d’ailleurs. “The Servant” en 1963 et “L’Escalier” en 1969 adaptés d’ Harold Pinter par Losey puis Donen décrivent en profondeur les affres de la relation

homosexuelle tandis qu’aux États-Unis le réalisateur Mark Rydell recrée en 1967 avec une sensualité impressionnante la

relation lesbienne décrite par D.H.Lawrence dans “The Fox/Le Renard”. “Un dimanche comme les autres / Sunday, Bloody Sunday” de John Schlesinger (1971) dépasse le

simple constat enregistré dans “Midnight / Macadam Cow-Boy” deux ans plus tôt et oriente l’analyse vers la bisexualité et sa résonance psychologique. En 1968, “Flesh” de

Morrissey invente un nouveau langage adapté à la réalité décrite : Joe Dallesandro chemine à la recherche de la pureté, entre drogue, transexuelles et climat social d’un New York quotidien et

désabusé. Idem pour le deuxième volet : “Trash” (1970) et le troisième volet « Heat » (1972).

Cela n’empêche pas Gordon Douglas de dénoncer la traque policière dont sont victimes les homosexuels à l’occasion d’une enquête menée par “Le Détective” (1968) dans lequel Sinatra

descend aux enfers new-yorkais. Même chose pour Henri Fonda qui est amené à deux reprises à fréquenter les lesbiennes et les homosexuels de Boston dans “The Boston Strangler / L’Étrangleur de

Boston” (1968) de Richard Fleisher.

En 1969 Tony Tenser, le sémillant producteur de la britannique Tigon Pictures, lance sur le marché le premier film érotique anglais explicitement consacré aux amours lesbiens : “Monique”

avec Sibylla Kay et Joan Alcorn ! Quant aux Nordiques, ils n’ont pas attendu pour aborder les aspects les plus réalistes des variétés de l’amour : “Je suis curieuse - version jaune” de

Sjöman date de 1967. Les Italiens ne sont pas en reste puisque “Les Garçons” de Bolognini datent de 1963.

III

Cependant le traitement de front de l’homosexualité est beaucoup moins

riche que son traitement allusif dans l’histoire du cinéma. Moins riche quantitativement en tous cas. Et c’est par le biais du cinéma de genre qu’il faut passer pour apercevoir la grande richesse

du sujet dans l’histoire du 7ème art.

En effet, la France ne cesse de lorgner vers les homosexuels et les lesbiennes dans son cinéma policier populaire classique. Les films de Decoin, de Ralph Habib, de Robert Vernay, de José

Bénazéraf qui relèvent de ce genre contiennent de très nombreuses suggestions de relations homosexuelles. Qu’il s’agisse de “Nuit blanche et rouge à lèvres” (1957), “Les Compagnes de

la nuit” (1953), “Razzia sur la chnouff” (1954), “La Drogue du vice / Le Concerto de la peur” (1961). Mentionnons bien sûr les films de Bresson “Les Anges du

péché” (1943) contant la trouble amitié entre une aventurière maudite et une soeur fascinée ainsi que “Les Dames du Bois de Boulogne” (1944) qui pénètre les tréfonds de la

perversité humaine. Aucune vulgarité mais un climat moite, tendu, étouffant plus sexuel que la moindre comédie érotique moderne avec Jane Birkin ou Mireille Darc.

La Grande-Bretagne aborde le thème homosexuel par le biais du cinéma policier - The Victim (GB, 1961) de Basil Dearden, par exemple – aussi du cinéma nudiste d’Harrison

Marks mais surtout par celui du cinéma fantastique, au premier chef celui de la Hammer Film : “Les Maîtresses de Dracula/The

Brides of Dracula” (GB 1960) de Terence Fisher contient quelques scènes stupéfiantes par leur force et leur densité dramatique de vampirisation d’un homme par un homme et d’une femme par une

femme. Roy Ward Baker reprendra plus explicitement le flambeau dans les années 70 avec “Scars of Dracula / Les Cicatrices de Dracula” (aux options “délibérément fétichistes et

homosexuelles” comme l’écrivait Sabatier, op. cit.) et “The Vampire Lovers” qui contient de troublantes scène entre Ingrid Pitt et Madeline Smith d’après “Carmilla” de

l’écrivain gothique Sheridan Le Fanu. La peur au cinéma passe par le jeu névrotique avec le désir. L’homosexualité du châtelain, à la tête d’une escouade de jeunes cavaliers blonds et racés, est

nettement posée dans “The Plague of the Zombies / L’Invasion des morts-vivants” (John Gilling, 1965) mais elle se double d’un désir de domination et d’un narcissisme, tous deux forcenés.

L’héroïne de “The Reptile / La Femme-reptile” vit cloîtrée avec son père, à l’origine d’une malédiction qui la transforme périodiquement en serpent avide.

L’Italie suit le chemin rapidement : Mario Bava centre l’intrigue du sketch d’ouverture des “Trois visages de la peur/ I tri volti della Paura” (1963) sur la lutte entre une lesbienne et

un proxénète, déterminés à reconquérir une Michèle Mercier terrorisée. Unité de temps, de lieu et d’action pour ce pur joyau dont la perversité scintille toujours d’un très sombre éclat. Antonio

Margheriti orchestre pour sa part une “Danse macabre / Danza Macabra” (1963) placée sous le signe cormanien d’Edgar Allan Poe. La star Barbara Steele y incarne une jeune femme bisexuelle

maudite, fantôme condamné à revivre les affres d’une passion brûlante et meurtrière. Comme chez Roger Corman, les éléments du décor et le découpage temporel de l’action renvoient à

l’interprétation freudienne des rêves. Margheriti en fera un remake 8 ans plus tard (“Nella Stretta Morsa del Ragno/Les Fantômes de Hurlevent”) avec Klaus Kinski et Michèle Mercier.

Par ailleurs, le peplum italien des années 1955-1965 fourmille de transcriptions de scènes homosexuelles suggérées. Non seulement certains titres (“Sapho, vénus de Lesbos/Saffo, venere di

Lesbo” de Pietro Francisci, 1960) mais certaines scènes précises dépeignent les amours interdites : ainsi la rencontre d’Hercule avec les Amazones lesbiennes et bisexuelles tueuses dans

“Hercule et la reine de Lydie / Ercole e la regina di Lydia” (1958) encore de Francisci et dont la direction de la photo fut assurée par Mario Bava.

Le film de guerre est régulièrement infiltré par une homosexualité sous-jacente. Elle peut être explicite chez l’un des personnages (comme dans “Aces High / Le Tigre du ciel” réalisé par

Jack Gold en 1975) ou suggérée par une misogynie forcenée (Aldo Ray dans “The Naked and the Dead / Les Nus et les

morts” de Raoul Walsh en 1958). Elle peut aussi prendre la forme d’un rapport quasi sado-masochiste entre supérieurs et subordonnés (“Between Heaven and Hell / Le Temps de la

colère” 1956 de Richard Fleischer) ou entre soldats d’un même commando (“Too Late the Hero / Trop tard pour les héros” 1970 de Robert Aldrich).

Le morceau de roi de la suggestion de l’homosexualité est probablement l’oeuvre d’Hitchcock. Cette facette de son oeuvre a

d’ailleurs été récemment mise en lumière. Il est certain que l’homosexualité est dessinée et sous-jacente dans le lien criminel qui unit les deux protagonistes mâles de “Stranger on a Train /

L’Inconnu du Nord-Express” (1951). Même chose pour les deux étudiants nietzschéens de “The Rope / La Corde” (1948. De même, la relation de Ray Milland et d’Anthony Dawson qui

aboutit à la tentative d’assassinat de Grace Kelly dans “Dial M for Murder / Le Crime était presque parfait” (1954).

IV

Aux États-Unis, vers 1965, un phénomène marginal influence vraiment la donne : la production et la diffusion dans les salles populaires de Californie et de New York de

petits films appelés “Nudies” correspondant à nos « érotiques » européens qui rivalisent d’audace visuelle et de modernité de ton. Ils sont consacrés aux déboires de nymphomanes

insatiables, aux rivalités amoureuses des nudistes, etc.. Tournés en 16mm noir et blanc ou couleurs, ils sont souvent diffusés en double programme à la suite d’un thriller ou d’un musical tard le

soir.

Une libération grandissante transfère ces scènes dans des productions intellectuelles de prestige vers la fin des années 65/70. Ainsi le baiser lesbien de madame Anaïs à Catherine Deneuve dans

“Belle de jour” (1966) de Bunuel est diffusé en grande pompe dans les plus prestigieux réseaux de distribution de la cinématographie parisienne.

Cette libération a culminé dans les années 1970-75 (date de l’apparition des salles de cinéma X et des sex-shops en Europe et aux Etats-Unis). À cette époque, les scènes d’amour physique sont

monnaie courante dans tous les genres classiques du cinéma. Les films sexy ou érotiques de tous acabits envahissent les écrans, prélude à la vague X qui déferle dès 1975.

Pasolini (“Théorème”), Visconti (“La caduta degli dei / Les Damnés”), Fellini (“Satiricon”), Ken Russel (“Love”) parsèment leurs films des figures variées de

la perversion, pour le plus grand plaisir des cinéphiles intellectuels et du grand public. Derek Jarman, mort récemment, se paye le plaisir de tourner une peinture homosexuelle du martyr de

Saint-Sebastien, parlée en latin classique : “Sebastiane” (1976). Pasolini montre un coït homosexuel quasiment hard dans “Salo...” (1976). De cette frénésie ambiante de l’époque

ressort d’abord l’incroyable liberté de ton qui s’installe en Italie : Edwige Fenech et ses consoeurs (Nadia Cassini, Rosalba Neri, etc.) installent les scènes de lesbienne dans la comédie

populaire italienne avec nonchalance et décontraction. Les bonnes soeurs des couvents de Rimini passent leurs temps en orgies lesbiennes animées par les brûlantes Anne Heywood (vedette du

“Renard” de Rydell déjà cité) ou Tina Aumont, entre autres égéries. En Espagne, Lina Romay et Jess Franco oscillent avec panache entre les versions soft et hard (“Les Inassouvies N°2

/ Plaisirs à trois”, 1973) d’un même film. L’audace d’un film comme les “Les Biches” (1968) de Chabrol est bien dépassée visuellement même si l’art cinématographique n’a pas

vraiment gagné au change.

Il est cependant clair que l’homosexualité féminine est bien plus montrée que la masculine. Il y a, à cette époque, très peu de scènes érotiques « soft » entre hommes. Patrice Chéreau

passe à l’acte avec “L’Homme blessé” au début des années 1980. Jean-Claude Guiguet, ancien assistant de Vechialli, n’hésite pas à suggérer le viol homosexuel carcérale dans une séquence

de “Les Belles manières” (1981) tandis que The Onion Field / Tueurs de flics (USA 1979) d’Harold Becker

approfondit une veine déjà bien entamée par Riot / La Mutinerie (USA 1969) de Buzz Kulik et certains autres films américains de prisons pour hommes : la description allusive ou

explicite de l’homosexualité carcérale, qu’elle soit volontaire ou non. William Friedkin, l’auteur de “French Connection” et “L’Exorciste” réalise un hallucinant document

policier sur les boîtes “cuir gay » à New York dans “Cruising” (1981). Al Pacino jouait le rôle d’un inspecteur chargé d’infiltrer ce milieu pour y débusquer un assassin

psychopathe. Il réussissait mais la fin suggérait que le masque qu’il avait dû porter finissait par lui coller à la peau. Le film fut très discuté lors de sa sortie.

Cette période de liberté est aujourd’hui en régression. Si le X bi, homo ou hétéro persiste et signe dans le cadre d’une offre pléthorique, paradoxalement le cinéma traditionnel délaisse les

excès de la période précédente.

Considérons par exemple le genre à part entière que représente le film de “prison de femmes” aux États-Unis. Il est amorcé dans sa renaissance contemporaine, par les films de

Jack Hill et la partie centrale de “Jackson County Jail / La prison du viol” (Miller, 1976) produits par Corman. De 1975 (“Caged Heat / Cinq femmes à abattre” de Jonathan

Demme avec Barbara Steele) à 1985 environ (“Caged Heat / Les Anges du mal” (1983) de Paul Nicholas avec Sybil Danning et Stella Stevens, “The Naked Cage / La Cage aux vices”

(1985) toujours de Paul Nicholas avec Christina Whitaker), ce genre contraignant en soi est le parfait exemple d’un “art d’assouvissement” destiné à un public avide de sensations fortes.

La partie italienne du genre a encore renforcé cet aspect : “Pénitencier de femmes” de Mattéi avec Laura Gemser, par exemple. Cette contrainte engendre des oeuvres surprenantes par leur

érotisme et leur liberté de ton, leur violence et leur acuité. Perçus comme complaisants par les critiques (qui reconnaissent à l’occasion leur qualité formelle et leur force dramatique), ces

films sont parfois proches du surréalisme qu’Ado Kyrou décelait dans “Gun Crazy / Le Démon des armes” (1950) de Joseph H. Lewis. Notons que dernières années, tout a changé. Les films de

ce genre sont conçus comme étant des produits télévisuels et non plus cinématographiques. Ils axent leur thématique sur un réalisme social larmoyant, sur la réinsertion et le rachat...La charge

érotique et onirique d’un film comme “I Am a Fugitive From a Chain Gang / Je suis un évadé” (1933) de Mervyn Le Roy est totalement évacuée par ces productions télévisuelles récentes.

Ainsi le scandale provoqué aux États-Unis par le corps nu de Michael Douglas, et ses étreintes avec Sharon Stone (elle-même impliquée par le sujet du film dans une liaison lesbienne avec la

toujours bandante Dorothy Malone !) dans “Basic Instinct” (Paul Verhoeven, 1991) est-il bien la preuve du retour en force d’un néo-puritanisme toujours vivace. Même si celui-ci est

régulièrement battu en brèche : “Showgirls” (Verhoeven, 1995 avec Gina Gershon), “Bound” (Wachovski Brothers, 1996 aussi avec Gina Gershon), “Boogie Nights” (Anderson,

1998) en constituent trois exemples étonnants.

En France, le C.S.A. (sigle qui ne signifie pas forcément “Carabine Semi Automatique” mais désigne un organisme indépendant de contrôle des images diffusées par les chaînes de télévision

publiques et privées) veille au grain. M6, revenant d’ailleurs aux principes fondateurs du code promulgué par William Hays de 1930, annonce d’une voix acidulée que ce film peut être vu par

toute la famille ! La boucle n’a jamais été plus bouclée. Mais le paysage audiovisuel français a toujours été un paradoxe dont “Baise-moi !” (V. Despente & Coralie, 2000) n’est

pas le moindre exemple.

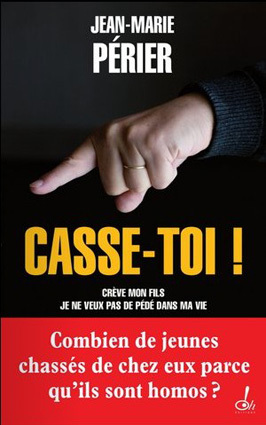

C’est donc la France qui permet la naissance du premier film grand public sur les amours bisexuels en pleine tornade SIDA : “Les Nuits fauves” (1993) dont le romantisme fiévreux renvoie

presque au phénomène qu’avait été “Le Diable au corps” d’Autant-Lara en 1946. Mais la génération d’aujourd’hui ne lutte plus pour l’amour libre, comme celle des adolescents

d’après-guerre ou celle des années 70. Elle lutte (surtout celle qui avait 20 ans en 1980 et qui fut frappée de plein fouet) pour sa survie. Ce ne sont plus les contraintes familiales ou sociales

qui s’opposent au bonheur des amants mais un ennemi invisible et redoutable : la peur de la mort. Situation dramatique inédite qui s’applique désormais à toutes les formes de sexualité. Le film a

eu un très profond retentissement chez le grand public traditionnel de province. Il a été plus discuté par les représentants des communautés urbaines les plus touchées et les plus concernées, à

la date de sa sortie. Seul le recul permettra de juger exactement son impact réel.

Ce n’est en tout cas pas un hasard si la peinture contemporaine de l’homosexualité masculine passe souvent par le vieux prétexte du “documentaire social” sur la prostitution. La meilleure

illustration de cette tendance est probablement “Forty Deuce / New York, 42ème rue” (1981) signé par l’auteur de “Flesh”, Paul Morrissey. Citons aussi le récent “J’embrasse

pas” (1992) de Téchiné qui brosse un portrait intimiste et réaliste de la prostitution à Paris.

V

Il serait par ailleurs injuste de terminer cet article sans mentionner la pauvreté du regard cinématographique français et étranger sur les transexuelles : nous voulons surtout parler – car

ce sont surtout « elles » qui sont l’objet des rêveries cinématographiques les plus érotiques - des transexuelles d’origine masculine devenues androgynes (devenues, pour être plus

précis, de ravissantes et ambivalente « she-male » au sens que ce terme recouvre dans la pornographie : une très belle femme avec un sexe d’homme) et le demeurant volontairement,

bien davantage que de celles ne voulant pas le demeurer. Mis à part Almodovar (“La ley del deseo / La Loi du désir” 1986) qui confie peureusement le soin à l’actrice Carmen Maura

d’incarner (de façon assez convaincante et sexy, il est vrai) une « trans » très « intello » et Imanol Uribe (“Le Sexe du diable” 1987) où la transexuelle (une

Espagnole encore une fois) n’est pas spécialement attrayante mais est présentée de façon positive, le bilan est maigre. Car on ne peut pas dire que Jean Carmet/Mona représente exactement la

transexuelle typique que l’on peut rencontrer aujourd’hui dans les grandes cités européennes ! Même chose pour la transexuelle psychopathe et caricaturale de “Change pas de main” (1975)

de Paul Vechialli, qui prêche en revanche la bisexualité féminine au travers de la belle Miriam Mézière.

Ces reines des nuits occidentales qui débauchent les clients de ces dames depuis maintenant 15 ans n’apparaissent que comme silhouettes d’arrière-plan dans des films policiers parfois ambitieux

et collant bien au climat de l’époque où ils ont été tournés (“La Balance” de Bob Swaim 1982 , “Brigade des moeurs” (1986) de Max Pecas).

La variété géographique et esthétique des transexuelles, leur violence et leur exotisme, leur qualité d’androgynes primitives et flamboyantes, leur beauté absolue souvent bien supérieure à celles

des femmes « naturelles » pourraient offrir maints sujets aux scénaristes et aux cinéastes mais ne semblent guère exploitées (mis à part, bien sûr, dans l’industrie

pornographique : les romans-photos, films Super 8mm, 16 & 35 mm, vidéos dont elles sont les vedettes y constituent même un sous-ensemble à part entière). La raison en est sans doute que

la matière première (les « trans » elles-mêmes) n’est guère malléable et ne se plie pas facilement aux impératifs d’un tournage professionnel, en dépit d’exceptions qui confirment la

règle. Ce ne sont certes pas les sympathiques oeuvres de Philippe Clair (“Si tu vas à Rio....” avec la brésilienne Roberta Clause) ou Robert Thomas (“Les Brésiliennes du Bois de

Boulogne” avec d’authentiques brésiliennes) qui changeront quelque chose à ce triste état de fait.

Il faut en fait, pour trouver l’oiseau rare, quitter l’Europe et revenir au Japon, en 1968. L’un des plus beaux films du monde : “Le Lézard noir / Kurotokage / Kuro tokage” du génial

Kinji Fukasaku, est interprété par Akihiro “Miwa”, sublime transexuelle japonaise qui tient le rôle d’une sorte de Fantômas nippone, triste, langoureuse, étincelante, dangereuse. Donnée comme

telle par son rôle, la très érotique et très vamp “Miwa” n’a pas pris une ride et provoque toujours, dans les temples de la cinéphilie parisienne où le film est régulièrement projeté, de troubles

émois chez les jeunes gens intellos et des rires méchants et jaloux chez les midinettes qui les accompagnent. Mentionnons aussi un étrange thriller d’Alberto de Martino (signé Martin Herbert)

tourné avec des capitaux américano-canadiens, intitulé “Una Magnum Special per Tony Saitta / Special Magnum / Blazing Magnum” (1976) avec Stuart Whitman et Carole Laure dans lequel une

transexuelle était le moteur de l’intrigue, ultra violente et assez shakespearienne.

Annexe 2005 : si les thèmes de l’homosexualité

masculine comme féminine poursuivent leur histoire du cinéma d’une manière de moins en moins marginale, de plus en plus fouillée, on doit noter que la situation des transexuelles au cinéma a

elle-aussi évolué récemment : Wild Side (Fr. 2003) de Sébastien Lifshitz pose sur elles – nous tenons à ce « elles » qui fonde ontologiquement l’ambition esthétique des

intéressées même s’il aboutit de facto à un « il/elle » fondamentalement encore plus érotique qu’un simple « elle » pur ! - un regard intimiste très sympathique car

beaucoup plus approfondi et lucide qu’à l’accoutumé.

Certes encore une fois, la prostitution est un aspect du sujet mais c’est dans une mesure toute différente. Elle n’est plus tout LE sujet. Et plusieurs films français de la fin des années 1990 et

du début des années 2000 – que nous ne pouvons tous citer car ils sont assez nombreux, trop pour une simple annexe - ont accordé, souvent moins dans leur continuité qu’à l’occasion de séquences

importantes, une telle qualité de regard aux intéressées.

En revanche, Irréversible (Fr. 2002) de Gaspard Noé persiste à véhiculer, dans les quelques séquences où elles apparaissent, l’image brute : « transexuelle=prostituée exotique

et rien d’autre ». Volonté de détruire le cliché par son outrance ? Volonté de le confirmer ? Avec un cinéaste virulent comme Noé, tout est possible et rien n’est sûr. On lui

laisse, de justesse et par amitié, le bénéfice du doute. Non sans noter, tout de même, qu’il aboutit rétrospectivement à prendre l’exact contrepied, en somme, du film mesuré et sensible, très

ambitieux et tout aussi beau plastiquement de Sébastien Lifshitz.

Le cinéma mondial étranger récent n’est pas en reste : les transexuelles sont devenues un sujet de films relevant de bien des genres. Toujours des comédies, certes, et pas toujours

mauvaises ! Après tout, le remarquable film français« Adam est…Ève » (Fr. 1954) de René Gaveau était déjà la preuve la plus étonnante de ce qu’on pouvait faire dans ce

domaine avec un tel thème, et le résultat était foncièrement sympathique pour la cause de nos chères reines. Mais aussi des drames psychologiques, des comédies dramatiques, des films

d’avant-garde parfois expérimentaux (tendance surréaliste comme hyper-réaliste), des films, enfin, de genres plus populaires ou commerciaux mais efficaces dans lesquels les « trans »

peuvent tenir des rôles enrichissant telle ou telle séquence d’un érotisme novateur.

Cette annexe n’a qu’un but fondamental : montrer que l’histoire d’un cinéma de la transexualité (nous n’avons ici évoqué que sa

nuance majeure mais bien d’autres existent) demeure à écrire, qu’il s’agisse d’une histoire mondiale ou simplement française.

FIN

N.B. : Je me suis volontairement

limité au cinéma long-métrage de fiction, distribué dans un cadre commercial. J’ai donc écarté les courts-métrages, les documentaires vidéos, T.V., les films “militants” ou “activistes” des

communautés homosexuelles, consacrés, par exemple, aux témoignages sur le combat contre le SIDA. Ils ressortent pourtant, assurément, à l’histoire générale du cinéma.

Commentaires