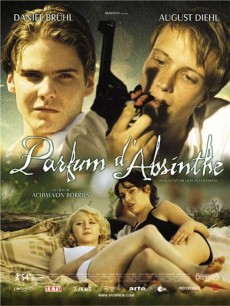

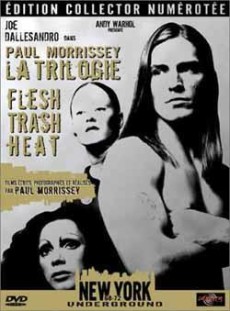

DVD 1 : FLESH (1968)

1h25’50’’

FICHE TECHNIQUE

Mise en scène, sr., photo, : Paul Morrissey

Distribution Scores Movies Ltd. (1968)

Production Andy Warhol

Musique une chanson de Fred Astaire au début

CASTING

Joe Dallesandro, Geraldine Smith, Patti Darbanville, Louis Waldon, Candy Darling, Jackie Curtis, Geri Miller, Barry Brown, Maurice Braddell

Résumé du scénario :

A New York, en 1968. La journée ordinaire de Joe : un itinéraire marginal d’un prostitué italien bisexuel de 18 ans marié et père de famille. Joe croise lesbiennes rivales, transsexuelles intéressées et amis-clients possessifs afin, éventuellement, de ramener 200$ qui devront servir à financer l’avortement de la meilleure amie de sa femme. Mais il les croise aussi parce que, tout bonnement, il les aime. Une certaine conception de la pureté…

CRITIQUE

Tourné après la tentative de meurtre de Warhol par Valérie Solanas – en fait à peu près pendant que Warhol était soigné de ses blessures à l’hôpital - mais déjà en projet antérieurement, Flesh est un second tournant – Chelsea Girls (1966) étant le premier - dans l’histoire de la Factory. Il marque le passage progressif de Warhol du flambeau de la réalisation à Morrissey. Ce passage a été jugé positivement par les uns – qui y voyaient la maturité enfin atteinte – ou négativement par les autres - qui y voyaient précisément l’amorce d’une irrémédiable décadence.

De 1963 (Sleep est le premier film signé Warhol : il dure 6H, est tourné en 16mm et en 16 images/secondes - selon qu’on respecte ou non la vitesse originale de projection, le film varie en durée - constitué de « segments » de 10’ cadrant telle ou telle partie du corps d’un homme qui… dort) à 1974 (Blood of Dracula [Du sang pour Dracula] est le dernier film de cinéma auquel Warhol ait pris une part directe ou indirecte et marque le point de séparation avec Morrissey), on peut dire que les rôles de Warhol furent ceux d’un homme-orchestre mais que ses collaborateurs ne le furent pas moins.

Certes, rien ne se faisait sans l’aval de Warhol, sa présence effective et c’est bien lui et sa « Factory » à l’intégration verticale au fond très analogue à celle d’une société hollywoodienne qui contrôlait chaque produit filmique. Mais Gérard Malonga, Chuck Wein, Ronald Tavel, Morrissey et les autres furent tour à tour aussi bien opérateurs, scénaristes, réalisateurs, cadreurs sur Sleep, sur Eat (1964 : un homme mange des champignons hallucinogènes pendant 45’), Blow Job (1964 : un mec se fait sucer par 5 autres mecs pendant 30’), Couch (1964 : sur le canapé de Warhol, 50 bobines de 35’ chacune totalisant 24’ de projection montrent des ébats divers – hard !), Horse (1965 : une parodie de western – avant Lonesome Cowboys ou Cow-Boys selon les sources – impossible de me rappeler du générique que j’ai vu vers 1985 pour confirmer ou infirmer le trait d’union et la séparation ! 1968) - dont le titre joue aussi sur un mot d’argot désignant une certaine catégorie de drogue, durée 105’), Vinyl (1965 : première version filmée du roman d’Anthony Burgess, Clocwork Orange, durée 64’), Blue Movie (1968 : histoire d’un film porno avec Viva, tourné en 16mm, durée 130’ à 24 images/secondes) et bien d’autres ! Et ces postes qu’ils tinrent pour leur producteur, leur producteur les endossa lui aussi et parfois simultanément et sur le même film.

Cela dit, aucun doute sur l’évolution cinématographique globale de la Factory : elle commence vers 1960 dans l’expérimental et l’underground le plus narrativement absolu, dépouillé – à tel point qu’on pouvait évoquer une esthétique proche dans sa visée à celle d’un Carl Theodor Dreyer – afin d’enregistrer, souvent en plan fixe mais pas systématiquement, aussi bien ce qui est cadré que le son, lorsqu’il est utilisé, de ce qui est hors-champ mais audible et proche.

Un peu comme si le langage cinématographique renaissait sous nos yeux dans son histoire mais selon un autre principe, les autres types de plan et de cadrages, les mouvements d’appareils divers, les effets de montages « images et sons » retrouvent ainsi une densité, une fraîcheur, une intensité perceptive et signifiante comme vierge et neuve.

En marge et cachée parce qu’elle révèle ce qu’on ne montre pas d’habitude : la mort, le sexe, le rêve sont au cœur d’une anti-représentation hollywoodienne qui prétend être, comme d’habitude dans l’histoire de l’art, une approche plus vériste de la réalité. Mieux : qui prétend la modifier ! Le pop-art avait décrété que chacun pouvait faire tout ce qu’il voulait et comme il le voulait. Pourquoi donc ne pas filmer des heures durant une bouche mangeant une banane, un homme en train de dormir, des bouches diverses s’embrasser en close-up durant des heures aussi ?

Avec le temps, le succès, l’argent aussi – voir les nombreuses remarques mi-cyniques mi-convaincues de Warhol lui-même sur la nécessité pour l’artiste de « réussir » s’il veut atteindre son but d’artiste - la normalité dramatique, le montage classique, la mise en scène conventionnelle s’introduisent. Ce fut aussi bien une volonté, semble-t-il, de Warhol que de Morrissey. En 1966 le pli commençait à se prendre et il fut accentué par le succès critique et commercial de Flesh. Les films postérieurs marqueront une résistance latente à cette tendance de fond ou au contraire son avancée. En 1974, il était clair que la « convention » l’avait emporté. Ce qui n’empêcha pas Morrissey, désormais seul, de poursuivre une démarche intéressante : Forty Deuce [New-York quarante deuxième rue] (1982) emploiera le thème des « hustlers » si fréquent dans les « Factory movies » en l’alliant au suspense et au split-screen (après Richard Fleisher (1968) et Robert Aldrich (1974 et 1977) il est vrai…) et Mixed Blood [Cocaïne] (1985) sera un dynamitage provocant et détonnant du film de gang traditionnel – trouvant peut-être un équilibre parfait entre cinéma conventionnel et underground, longtemps recherché par Morissey.

C’est donc, précisément, la période 1968-1972 qui est celle où ces deux tendances se combattent, s’alimentent l’une l’autre qui voit naître la fameuse « trilogie » de la Factory. Et Flesh est sa première figure.

Il y a dès lors deux possibilités pour le spectateur : découvrir Flesh au hasard, en ayant une très vague idée de la période et des créateurs et sans avoir rien lu de précis sur Warhol et la Factory, son évolution esthétique et son histoire interne – ni rien vu d’antérieur à Flesh ou de postérieur produit par cette même Factory. C’était notre cas lorsque nous l’avons découvert lors d’une reprise parisienne vers 1982 ou 3. Et dans ce cas, disons-le, la surprise est totale, géniale, inoubliable. Le plaisir procuré par le film donne immédiatement envie de suivre Joe et de découvrir Trash. Puis Heat – bien que ce ne soit plus, ici dans cette troisième « partie », le Joe de Flesh et Trash. Ou bien on connaît tout de ce mouvement et on opte pour l’un des camps en présence : Flesh est l’amorce d’une décadence de la Factory confirmée par les deux films suivants ou au contraire son accomplissement, sa perfection équilibrée, confirmée par les deux films suivants. Et lorsqu’on dit « films suivants », il faut encore savoir que les partisans de la « décadence » y incluent tous ceux signés Morrissey – qui, par définition, ne serait plus Warhol mais « juste » Morissey.

Flesh revu en avril 2003, que reste-t-il d’une telle querelle, frappée au cœur des années 70 ? En fait tout et rien à la fois. « Chair » qui est la traduction littérale de son titre original - jamais utilisée pour le dénommer d’ailleurs - est génial en soi. Il se porte bien. Au sens de « se tenir tout seul sur ses pieds » et au sens de « fonctionner à plein rendement ». Il présente – représente – une synthèse et un point d’équilibre entre le cinéma expérimental pur et le cinéma traditionnel. Les deux camps ont un peu raison de le revendiquer.

On n’est pas près d’oublier la journée de Joe : chassée de son lit par une emmerdeuse qui le houspille alors qu’il dormait, nu, du sommeil de l’innocent (du juste ?), aussi innocent que son bébé, nu, qu’il tient un moment dans ses bras, à égalité de regard et de sensation mais avec un certain décalage inévitable tout de même… puisque Joe est en fin de compte aussi rusé qu’innocent, hésite entre la ruse et l’innocence, entre l’habillage et le déshabillage voire la nudité totale physique comme spirituelle, tout au long du film.

Ce portrait acide, dialectique, réceptif aux contraires et tenu par une unité de temps et d’action – presque de lieux mais plus tout à fait (intérieurs et extérieurs commencent à être nettement différenciés), se développe suivant son rythme propre qui est, précisément, de refuser le rythme du scénario. Joe devrait rechercher de l’argent fiévreusement : il est décontracté avec ses clients. Au fond, il n’est pas intéressé par l’argent mais par ce qu’elle l’oblige à faire : vivre = séduire = être séduit = parler = écouter = tout et rien. D’ailleurs lorsque Joe ramène l’argent au foyer, c’est pour constater que rien n’en est modifié pour autant : sa femme s’en moque et flirte avec une amie d’enfance aussi défoncée qu’elle. Il aurait pût aussi bien rester couché. C’est peut-être ce qu’il pense avant de se rendormir. À quoi rêve-t-il ?

Le délire du film est de montrer un prostitué italien marié et père d’un enfant, vivant pauvrement, probablement un peu « junkie », se promener chez les uns et les autres comme un londonien de la City irait discuter posément et objectivement, avec détachement qui n’est pas non plus du désintérêt, de la meilleure traduction de Shakespeare avec les membres de son club. C’est l’un des rares films de l’histoire du cinéma qui puisse être interprété d’une façon totalement opposée par les critiques. Le fait que les interlocuteurs de Joe soient des marginaux de la société américaine de 1970 est une revendication, révolutionnaire à l’époque, pour la liberté des minorités (sexuelles ou usagères de drogues). Revendication dont la proximité provoque la tendresse mais aussi une ironie socratique et sympathique : l’incroyable client de Joe qui veut lui faire imiter la pose d’une statue antique est un de ces personnages inoubliables. Candy Darling et Jackie Curtis commentant en historiennes émérites et fascinées les techniques de maquillage décrites dans un vieux magazine d’Hollywood tandis que Geri Miller suce Joe juste à côté d’elle en hors-champ puis en contre-champ est une scène inoubliable. En fait le moindre plan de Flesh, je m’en rends compte aujourd’hui, est inoubliable.

Mais c’est aussi dû à une qualité particulière de Warhol et aussi de Morrissey qui partageaient la même conception du casting : le soin extrême à sélectionner des personnalités originales, à les diriger librement et à leur faire donner le meilleur d’elles-mêmes. C’est un cinéma-vérité dont les néo-réalistes des années 1945 avaient rêvé en Italie mais qu’il fallut attendre 1970 pour voir achevé et on comprend qu’il ait fasciné certains critiques du néo-réalisme devenus réalisateurs : un Rivette, un Pasolini par exemple... La pauvreté du budget est une composante quasi-obligée de l’aspect expérimental du film. La qualité des acteurs est une composante quasi-obligée aussi de l’aspect commercial du film. Entre les deux, il ne faut précisément pas choisir. Le charme de Flesh, cet alliage réalisé en 1968, est précisément d’être un bon exemple d’un alliage typique du cinéma de Wahrol influencé par Morrissey et du cinéma de Morrissey influencé par Warhol.

DVD 2 : TRASH (1970)

1h45’

FICHE TECHNIQUE

Mise en scène, sr., photo, montage : Paul Morrissey

Distribution Score Movies Ltd. (1970)

Production Andy Wahrol

Musique d’époque

CASTING

Joe Dallesandro, Geri Miller, Bruce Pecheur, Michael Sklar, Andrea Feldman, Diane Podel – introducing Jane Forth & Holly Woodlawn

Résumé du scénario :

Dans la même ville, deux ans plus tard, Joe est devenu drogué à l’héroïne, voleur et impuissant. Il a abandonné la prostitution mais est toujours en butte aux désirs fantasques des unes et des autres. La société qui l’entoure est un peu sur la même pente que lui. Ses problèmes d’argent se seraient plutôt aggravés depuis le film précédent. À une petite différence près : Joe est ailleurs. Sa maîtresse transsexuelle a l’idée, à la suite d’une scène de ménage provoquée par sa sœur, d’un subterfuge pour bénéficier de l’aide sociale. Constat réaliste ou exaltation de l’ascèse ? Le film central de la trilogie.

Probablement le film le plus original et le plus libre de la présente trilogie. Celui qui va le plus loin dans l’ambivalence qui a présidé à sa réception par le public de l’époque. Le titre est un jeu de mots : « ordure » signifiant aussi bien les ordures qui peuvent receler des trésors repérés par Holly dans les décharges publiques que l’insulte adressée à Joe lorsqu’il est impuissant. Il était un « hustler ». Il est devenu un hustler impuissant pour cause d’héroïne : un « trash » - un rebut de la société dans laquelle le sexe était justement son moyen de gagner sa vie par la prostitution. La scène initiale est un lien direct avec Flesh. Geri Miller est devenu la maîtresse entretenue d’un homme qui ne la satisfait pas. Elle fait appel à Joe qui ne le peut pas davantage en dépit de ses efforts. La fin de cette scène est le début réel de Trash. Quant à la rencontre avec Andrea Feldman et celle avec Jane Forth et son mari, elles s’opposent et se répondent. Joe ne trouve la paix ni chez les femmes droguées et marginales, ni chez les femmes bourgeoises : elles l’agressent de la même façon pour lui demander ce qu’il ne veut plus donner. Holly, la transsexuelle « mode » héroïnomane comme lui est donc la seule personne qui le comprenne et l’accepte et qu’il comprenne et qu’il accepte. Le reste du monde n’existe plus. De ce point de vue, le film est l’histoire d’un amour fou aussi fort que celui que peignaient les films de monstre de la Universal des années 30 sauf qu’ici, ironiquement, ce sont deux « monstres sacrés » de la Factory qui s’aiment et que le spectateur est estomaqué et sans point de repère en face d’eux, surtout aujourd’hui. Les transsexuelles sont en voie relative de reconnaissance par la société et l’héroïne n’est plus un phénomène sociologique évoquant une certaine mystique comme elle put l’être à l’époque. Cela dit, la structure même du film a préservé, intangiblement, la force et la vérité de ce couple. « Seuls contre tous » a-t-on envie d’écrire sans qu’il y ait pour autant un lien quelconque avec le cinéma contemporain ! La scène finale, longue, du dialogue hallucinant entre Joe Dallesandro et Holly Woodlawn, d’une part, et le fonctionnaire de l’assistance sociale chargé d’enquêter sur leurs revenus est une des séquences les plus drôles de toute l’histoire du cinéma. Elle s’achève par la fameuse tirade du fonctionnaire fétichiste qui dit en substance : - « Vous méritez de crever, vous n’êtes que des hippies, des marginaux, des drogués ! ». Tout ça parce que Holly a refusé de lui échanger, contre la signature du document administratif ouvrant droit à l’aide sociale, sa super-paire de chaussure « Drag-Queen » rare et qu’elle n’est pas certaine de retrouver dans une autre poubelle ! La partie de cette séquence coupée au montage et restituée dans les bonus montre à quel point les acteurs étaient géniaux, jusqu’où ils pouvaient aller sous la caméra imperturbablement « objective et vraie » de Morrissey et quel grand directeur d’acteurs est celui-ci. On n’oubliera pas non plus la réconciliation sublime entre Holly et Joe, en contre-jour sur fond noir et gros plans en champ/contre-champ : lyrique, sensible, un peu ironique mais très tendre… Ce « noir et blanc coloré » qu’obtient la photo est ici sublime. Quant à Andrea Feldman, défoncée ici autant qu’elle le sera dans Heat, on ne s’étonne pas trop d’apprendre qu’elle se suicida en se jetant du 17ème étage avec une bible à la main. Elle ne pouvait sans doute pas continuer comme ça. Mais elle introduit avec intelligence un sentiment de folie totale jouant le jeu de la représentation à un point rarement atteint. Le travail de la caméra partagé, entre intérieurs (3/4) et extérieurs (1/4) un peu comme dans Flesh, est plus équilibré et moins fractionné. L’échantillonnage des plans est plus ample et Morrissey adopte même le style le plus classique lors de diverses séquences. Mais il introduit régulièrement d’admirables ruptures de ton (la rencontre devant le porche lumineux, encore en contre-jour, d’Andréa et Joe, les déplacements fréquents de Joe en gros plan engendrant une sorte de confusion constante entre sa vision du monde extérieur et la notre). Plus dur que Flesh en raison d’une représentation insistante et objective de la misère physique, il est une réflexion, d’essence mystique du début à la fin, sur le rapport entretenu par le désir et son insatisfaction, voire même par le désir du renoncement au désir : Joe se pique autant pour trouver la paix intérieure face à un monde pourri (réflexion de l’entraineuse qui veut le faire bander mais n’y arrive pas au sujet des informations télévisées et sa réponse) que pour échapper au désir excessif que sa beauté engendre. Son rapport à Holly est très proche de celui qu’il entretenait avec son épouse de Flesh. Il est néanmoins franchement plus risqué car encore moins reconnu par la société. Mais il est traversé par des témoignages d’amour authentique que le Joe de Flesh n’avait pas reçu. Holly est amoureuse donc jalouse de Joe, élabore des plans pour améliorer leur situation, veut maintenir un équilibre sexuel entre promiscuité et liberté sexuelle d’une part, respect de son partenaire d’autre part… de même qu’elle veut établir pour le « sauver » de la déchéance objective – la drogue l’empêche de faire l’amour – un « programme de substitution ». Mais Joe ici aussi l’aime plus pour ce qu’elle est que pour ce qu’elle dit. Il apprécie cette communauté marginale fondée sur une base a-sociale mais réinventant une société sur de nouvelles bases. Holly ne dit-elle pas à un moment au fonctionnaire de l’aide social : - « Nous ne faisons de mal à personne. » ? Entre affirmation de la nouvelle morale du pop-art et le refus de l’abrutissement « hippie » - Joe explique tranquillement au petit jeune homme qu’a ramené Holly chez elle qu’il n’est pas un « hippie », qu’il « n’aime pas écouter des concerts de musique », qu’il n’y a pas « différentes sortes de drogues » - Trash est au fond en dehors de ces classements, de ces partitions, de ces catégories. Son choix et son refus vont au-delà de tout cela. Holly est le dernier lien qui puisse ici retenir Joe à la vie et il le sait. Mais il est presque ailleurs tout du long. Le film repose sur le « presque ». Trash est donc le film le plus risqué scénaristiquement et dramatiquement de cette trilogie. Celui où le cinéma expérimental underground semble porté de l’intérieur autant que par des signes cinématographiques extérieurs.

DVD 3 : HEAT (1972)

1h36’20’’

FICHE TECHNIQUE

Mise en scène, photo : Paul Morrissey

Scr. Paul Morrissey d’après une idée originale de John Hallowell

Montage Lana Jokel & Jed Johnson

Distribution Score-Sarx Company (1972)

Production Andy Warhol & Jed Johnson

Musique John Cale – Warner reprise album « Academy in peril”

CASTING

Joe Dallesandro, Sylvia Miles, Andrea Feldman, Pat Ast, Ray Vestal, P.J. Lester, Eric Emerson, Harold Chile, John Hallowell, Gary Koznocha, Pat Parlemon, Bonnie Walder

Résumé du scénario :

Joe Davies a tâté de la télé et de la chanson mais le service militaire a ralenti sa carrière… Attendant un hypothétique contrat avec son agent à L.A., il élit domicile dans un motel d’artistes en Californie : la lumière est plus dorée que celle de la côte Est mais les chairs et les âmes ne sont pas moins tourmentées et avides. Joe rencontreJessie, la fille droguée bisexuelle de Sally Todd, actrice célèbre et riche mais en perte de vitesse. Elle le présente à sa mère dont il devient l’ amant. Un « Sunset Boulevard » underground aux accents acides.

CRITIQUE

Dernier film de la Trilogie, Heat marque une rupture avec les deux précédents. Dans son scénario tout d’abord puisque le personnage interprété par Dallesandro n’est plus celui des deux films précédents : le dialogue nous précise son histoire. Il fut enfant la vedette d’une série télévisée débile, a fait un peu de musique puis arrive à Los Angeles parce que son agent lui a promis un contrat qu’il n’obtiendra d’ailleurs pas plus que le rendez-vous qu’il escomptait. Les ruptures étant posées pour être surmontées, Morrissey se plait à l’immerger dans un motel – thème inépuisable de divers films antérieurs de la Factory – où il va croiser quelques spécimens qui semblent directement issus par leur outrance et leurs aberrations des deux films précédents. Mais ici, Joe ne veut pas rester dans ce motel. Il ne s’y sent plus du tout chez lui. Il rêve d’en partir et de fait, il le quitte pour une liaison avec une actrice mûre qui vit dans une luxueuse villa. Nouveau dépassement en forme de synthèse ironique : la rupture avec l’actrice consommée – provoquée par sa fille droguée en grande partie et l’insistance d’un ami homosexuel de Sylvia ! – Joe sera contraint de retourner au motel où il manquera d’être assassiné par Sylvia Miles, ici encore plus géniale que Gloria Swanson dans le sien. Morrissey a l’air de dire : - « Vous voyez, il croyait que ce n’était pas son monde, mais il se trompait. Il en fait partie au fond et il n’y est pas si mal. » Mais la peinture du personnage est d’un noir en demi-teinte. Ce qui le séduit chez Sylvia, c’est certes son argent mais aussi sa liberté, son refus des conventions dans sa vie privée, son art de conserver son quant à soi. Sylvia Miles : c’est le nirvana autant qu’Holly mais dans le luxe matériel.

Différence que l’on reprochera à Morrissey pour l’accuser d’avoir fait un remake « underground » de Sunset Boulevard. Mais il nous assure qu’il avait songé à L’ange bleu et pas du tout à Sunset Boulevard. Morrissey a raison de brouiller les cartes et le film n’est pas si simple. Au premier degré c’est un « Sunset Boulevard underground » et au second c’est bien aussi un « Ange bleu underground ». Et Morrissey continue d’exalter – en moraliste critique mais tout de même avec la plus profonde sympathie – la recherche de l’absolu de Joe. Le sexe, la drogue, l’amour de Holly, celui de Sylvia : autant d’étapes qui ne défont pas l’unité profonde du personnage. D’autant que Joe a toujours été un « acteur », a toujours maintenu une « distance » avec le monde dans Flesh, dans Trash comme dans Heat. Comme ici il interprète le rôle d’un acteur malchanceux, la boucle peut paraître encore plus bouclée. La liberté pour Morrissey serait de ne jamais adhérer, coller, se confondre avec un rôle. Celui qu’on croit vouloir jouer, celui que les autres veulent vous voir jouer envers eux. Le brillant de la mise en scène de cette mise en abyme formelle du vieux mélodrame hollywoodien et même de la réflexion wilderienne sur lui vient aussi de là : un jeu de miroirs qui ne renvoie qu’à lui-même. Un peu comme l’eau de cette piscine dans laquelle Joe se baigne rarement mais qui le dissout en fragments lumineux, l’anéantit comme personne pour le montrer comme reflets, réfléchissements infiniment renvoyés d’un plan à l’autre…

Heat est certes bien une comédie, drôle, ironique, amère mais il est aussi la suite d’une quête métaphysique, d’une réflexion de l’artiste sur son œuvre et sur le devenir de cette œuvre. Heat marque aussi une étape esthétique : le cinéma traditionnel semble y avoir intégré les éléments expérimentaux, les avoir digérés, intégrés. L’alliage est intelligent et brillant comme d’habitude mais n’a plus la faculté de surprendre. En trois films, le style et la forme ont perdu de leur nouveauté, il est vrai. On s’attache plus aux personnages. La transition filmique entre deux styles est ici achevée. Digestion passionnante et réussie dont Hollywood, juste retour des choses, sera rapidement le bénéficiaire. Ce motel en était bien l’antichambre, au fond. Mais la rupture avec le cinéma pur et dur d’un Mekas ou d’un Warhol est bien consommée.

Francis MOURY, mai 2003

— Droits réservés —

L'avis de Jean Yves :

L'avis de Jean Yves :

Commentaires