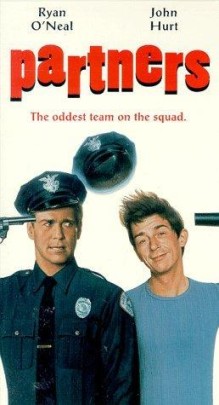

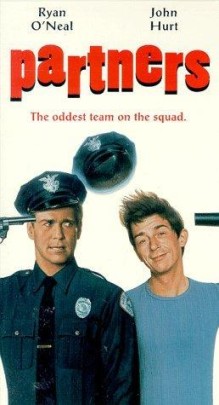

Fiche technique :

Avec Larson Darrell, Ryan O’Neil, John Hurt, Bridget Fonda, Wendy Hughes et Kenneth McMillian. Réalisé par James Burrows. Scénario de Francis Veber. Producteur : Aaron Russo. Compositeur : Georges Delerue. Directeur de la photographie : Victor J. Kemper.

Durée : 98 mn. Disponible en VO et VF.

Résumé (dos de la VHS) :

Après une série de crimes dans la communauté « gay », l’inspecteur Benson se voit confier l’enquête aidé par un policier aux tendances homosexuelles.

Nouvel avis de Jean Yves et explications :

Oui, vous avez remarqué la divergence : mon premier article (pour ceux qui l’ont lu) était basé sur ce que je me souvenais de ce film... Je viens de le revoir : je me suis dit que ce premier article était trop sévère (d'autant plus pour l'époque de sa réalisation) et puis il manquait d'argumentation détaillée sur des passages du film. C'est pourquoi, j'ai décidé de le refaire, au risque de me contredire. J'ai quand même repris en partie la critique du personnage de Kerwin (trop de clichés à mon goût)...

Les deux poutres maîtresses de Partners sont beaucoup plus l'intelligence du scénario et le jeu des deux acteurs principaux que la mise en scène elle-même, soignée mais très banale. C'est Francis Veber qui est l'auteur du scénario et des dialogues de Partners : il se rachète de ses anciennes bêtises (il fut l'adaptateur pour Edouard Molinaro de La Cage aux folles d'après la pièce de Jean Poiret) et parvient à concilier le suspense policier et les problèmes psychologiques de ses personnages, de l'inspecteur Benson (Ryan O'Neal) en particulier.

Partners repose sur une double progression :

Premier aspect, un crime a été commis dans le milieu gay de Los Angeles : un cover boy de la revue Man's Man a été mystérieusement assassiné et l'on accuse la police de renoncer à retrouver le coupable, de faire du sexisme primaire. Le capitaine Wilkins (Kenneth McMillan) décide d'envoyer deux de ses hommes sur les lieux pour s'infiltrer dans le quartier gay, très important à Los Angeles, avec ses immeubles où n'habitent que des couples homosexuels, ses salles de gymnastique… Tout au long du film, la place de l'enquête n'est jamais négligée : les deux flics feront leur travail, recueilleront des indices, prendront des risques, démêleront l'affaire.

Deuxième aspect, c'est le rapport entre les deux policiers, où Veber a su faire preuve de sensibilité et de nuances. Benson est un homme à femmes, œil de velours et sourire conquérant qui font tomber en pâmoison les dactylos de la brigade criminelle ; son acolyte Kerwin (John Hurt) est au contraire un homosexuel refoulé qui travaille aux archives de la police ; il n'est jamais allé sur le terrain, mais, comme homosexuel, son rôle sera de servir de carte de visite à Benson.

« Je veux que vous viviez comme un couple gay», ordonne le truculent capitaine Wilkins, petit gros malicieux et même un peu pervers, aux réparties pleines d'humour qui donnent à son regard délavé une impression curieuse d'autosatisfaction. Quand Benson lui demande, exaspéré, pourquoi il a été choisi, Wilkins répond : «Parce que vous êtes vraiment un bon flic, Benson, et puis... parce que vous avez un beau cul !»

Le « comique » vient de ce que nous assistons à une situation renversée : l'hétéro tombeur de femmes qui règne et se pavane dans le monde majoritaire se retrouve soudain en minorité dans un univers homosexuel ; il est aussi mal à l'aise qu'un homo contraint de jouer le jeu de la « normalité » dans la société hétérosexuelle. Le comique vient aussi de ce que Benson demeure un flic, un professionnel qui a une mission à remplir : ses réticences sont vaincues par l'objectif à atteindre et Francis Veber a, psychologiquement, vu juste. Chaque fois que Kerwin exprime le désir de revenir en arrière, d'en rester là, de ne pas faire ceci ou cela, Benson, qui sait très bien que c'est ceci ou cela qu'il faut faire pour avancer, relève le défi et répond positivement (scène où il pose pour la couverture de Man's Man, notamment, prenant le double risque de servir d'appât à l'assassin et de passer aux yeux de tous et de toutes pour ce qu'il n'est pas). Certes, Benson aura toujours l'habileté d'éviter le corps à corps sensuel dans des amours qui ne sont pas son genre.

Cela ne l'empêche pas d'observer et de tirer certaines conclusions. Après que le tenancier d'un motel gay l'a peloté sous la table quelques instants, il prend conscience d'une réalité de la condition... féminine : « Ça ne doit pas être drôle d'être une femme, note-t-il, se faire mettre la main au cul par des types répugnants ! » Amusante aussi la scène où, pour se désintoxiquer du milieu pédé par lequel il se sent agressé, il drague une jolie fille... qui le prend pour un pédé : voulant montrer qu'il « n'en est pas », il insiste pour honorer la mignonne... mais n'arrive pas à bander.

Sans doute Francis Veber n'a-t-il pas résisté à présenter quelques caricatures outrancières : le personnage de Kerwyn est un condensé de tous les clichés les plus éculés (refoulé, tremblotant, balbutiant, il ne sait guère que cuisiner, coudre et repasser. Quand il doit manier le revolver, il est pris d'un accès de tremblement qui dure tellement qu'il en manque sa cible), de même pour le tenancier du motel et le logeur de l'immeuble gay : mais, emporté dans tout le contexte, ça passe assez bien, d'autant que cette fois le comique n'est pas à sens unique. De plus, il montre que ce fameux milieu gay n'est qu'un microcosme où les individus restent fidèles aux passions humaines traditionnelles : amour, jalousie, recherche du bonheur, tous les sentiments propres à la nature humaine y sont reproduits, ni en mieux ni en, pire ; l'homosexualité n'y apparaît ni comme une monstruosité bouffonne ni comme une dépravation malsaine. Le talent des comédiens apporte même à ce film une dimension souvent émouvante.

Globalement, Partners est un film positif : il ne provoque ni le sarcasme ni la haine latente et constitue une approche plutôt sensible de l'homosexualité grâce au comique cinématographique.

A titre d'information, mon premier avis :

Avec Partners, nous retombons dans le marécage des lieux communs hétérosexistes. Le scénario est d’un ennui à périr. Pour débusquer un assassin de pédés, la police envoie un couple d’inspecteurs infiltrer le milieu gay : le bon flic, Benson (Ryan O’Neil), sera piloté dans cette exploration par une « honteuse », Kerwyn (John Hurt), qui évidemment tombera amoureux de son collègue.

Le personnage de Kerwyn est un condensé de tous les clichés les plus éculés : refoulé, tremblotant, balbutiant, il ne sait guère que cuisiner, coudre et repasser. Quand il doit manier le revolver, il est pris d’un accès de tremblements qui dure tellement qu’il en manque sa cible. Quant à l’univers pédé, il est grotesque.

Le seul intérêt de cette sinistre pantalonnade est de nous rappeler la dose de bêtise et de clichés que certains trimballent encore. Précisons enfin que ce pauvre Kerwyn trouvera son salut dans la mort. Vision tout à fait optimiste de l’homosexualité. Comme si, in extremis, il fallait faire la preuve qu’un pédé peut avoir du courage et se « conduire en homme ». Happy end…

Ce n’est bien sûr pas ici qu’il faut chercher une quelconque interrogation sur les rôles sociaux : pour James Burrows, les pédés ne peuvent que sautiller en mitonnant des petits plats, les femmes sont des salopes qui ne pensent qu’à ça…

Commentaires