Fiche technique :

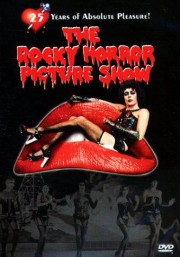

Avec Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Botswick, Richard O’Brien, Patricia Quinn, Nell Campbell, Peter Hinwood, Meat Loaf et Charles Gray. Réalisé par Jim Sharman. Scénario de Jim Sharman et Richard O’Brien, d’après l’œuvre de Richard O’Brien. Directeur de la photographie : Peter Suschitzky. Compositeur : Richard Hartley.

Durée : 100 mn. Disponible en VO, VOST et VF.

L’avis d’Anthony Sitruk (filmdeculte) :

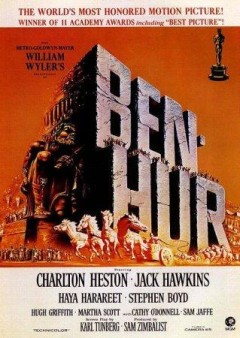

Il y a plus de vingt-cinq ans sortait dans les salles à grand renfort de publicité ce qui est devenu depuis l'un des gros échecs de l'année 1975, mais aussi l'un des plus grands phénomènes cinématographiques de l'Histoire. Réalisé pour un million de dollars, Le film The Rocky Horror Picture Show rapporte en un an la somme ridicule – même pour l'époque – de 450 000 dollars. Aujourd'hui, le film a rapporté rien que dans les salles américaines près de cent cinquante millions de dollars. Évidemment, il est toujours un peu lourd, voire même vulgaire, de commencer par les chiffres du box office – même si ces chiffres sont significatifs dans ce cas-là. Alors commençons par le commencement.

IT WAS GREAT WHEN IT ALL BEGINS

En 1973, Richard O'Brien, acteur au chômage, estimant qu'on n’est jamais mieux servi que par soi-même, écrit en quelques jours une comédie musicale intitulée They Came from Denton High. Faisant le tour des producteurs, le jeune scénariste trouve rapidement preneur en la personne de l'Anglais Lou Adler. La pièce se monte, change plusieurs fois de titre (The Rocky Hor-roar Show, puis le définitif Rocky Horror Show), et fait un carton dans les petites salles de théâtre anglaises. Bardée de prix en Angleterre (meilleure comédie musicale, meilleur scénario...), la pièce débarque triomphalement aux États-Unis, fait un tabac à Los Angeles... Et un four à Broadway – qu'on attribue généralement à une mauvaise publicité et au choix malheureux de la salle.

La pièce raconte l'histoire de deux jeunes amoureux, Brad et Janet, qui partent de nuit retrouver leur ancien professeur pour lui annoncer leur futur mariage. Sur la route, sous un orage, un pneu crève. Les deux tourtereaux n'ont d'autre solution que d'aller chercher de l'aide auprès des occupants du château voisin. À l'intérieur, ils découvrent un monde fait de débauche, dirigé par le Dr. Frank N'Furter, scientifique extra-terrestre, travaillant à la construction de la créature parfaite : un beau blond musclé répondant au doux nom de Rocky. Brad et Janet ne pourront résister à l'attrait de la chair et seront débauchés avant la fin de la nuit... Évidemment, Hollywood ne tarde pas à faire les yeux doux à la petite troupe. Richard O'Brien accepte d'adapter son bébé pour le grand écran, et s'y attelle avec Jim Sharman, australien metteur en scène de la pièce originale. Le texte est retravaillé, les chansons aussi. Les rôles sont redistribués – au casting de la pièce s'ajoutent Susan Sarandon, Meatloaf... Le tournage du Rocky Horror Picture Show débute en 1974 dans un château anglais, Oakley Court, dans lequel De Gaulle a résidé durant la seconde guerre mondiale.

HOW STRANGE WAS IT ? SO STRANGE THAT THEY MADE A MOVIE ABOUT IT !

Septembre 1975, le film, très attendu, est projeté à la presse. Le désastre est total. La moitié des spectateurs quittent la salle avant la fin du film. En résumé, on reproche au film de ne pas retrouver l'ambiance délirante de la pièce. On lui reproche également ses trop grandes approximations, ses mauvais effets spéciaux, sa mise en scène inexistante... Les producteurs prennent peur et balancent le film n'importe comment un mois plus tard au public américain. À l'échec critique succède l'échec public. Petit cours d'histoire : 1970 était une période fabuleuse durant laquelle une mode a éclos, celle des midnight movies. Le principe est simple : rentabiliser un petit film sur plusieurs mois ou années, en ne le projetant qu'une fois par semaine (le samedi à minuit) dans quelques salles du pays. C'est ainsi que quelques films difficiles d'accès ont pu devenir de très grands succès (El Topo, Eraserhead, Pink Flamingos...). Les producteurs du Rocky Horror Picture Show accordent donc à Lou Adler une dernière chance et sortent le film en avril 1976 dans une salle de Greenwich Village à New York.

C'est à ce moment que le phénomène commence. Le directeur de la salle où est projeté le film fait état d'un fait bizarre : chaque semaine, il n'y a que vingt spectateurs dans la salle... Mais ces spectateurs sont toujours les mêmes ! La Fox flairant le bon coup décide de ressortir le film dans un plus grand parc de salles, mais toujours selon le même principe des séances de minuit. C'est ainsi que la deuxième vie du film démarre. Le bouche à oreille aidant, les exploitants affichent tous au fur et à mesure complet tous les samedis soir. Ceci pour la première étape. Le deuxième temps fort commence quelques mois après la re-sortie du film, quand un jeune étudiant, Louis Faresse lance une blague pendant la projection du film. Le culte tel qu'on le connaît actuellement démarre. Quelques semaines plus tard, une jeune femme du nom de Dori Hartley (devenue chanteuse depuis) vient à la séance déguisée en Frank N'Furter. Dans la salle, les blagues fusent, le riz et l'eau volent pendant les scènes de mariage ou d'orage, les costumes sont de plus en plus nombreux...

Le succès est total. Et s'étend au reste du pays et du monde. Des spectateurs se lèvent durant la séance pour jouer devant l'écran leur rôle préféré, s'organisent en castes, créent des fans-clubs... Tout cela aboutissant à une gigantesque convention pour le dixième anniversaire du film, en 1985, à laquelle participent les acteurs du film et plusieurs centaines de fans en délire. Depuis, le culte va bon train, des conventions sont organisées chaque année, le fan-club compte plus de 40 000 membres, plusieurs milliers de sites sont consacrés au film, et les articles sur le Rhps se négocient contre des fortunes. Le film est projeté dans plus de 200 salles aux États Unis, trois salles en Angleterre, en Italie, une salle en France, une dizaine au Japon...

POURQUOI C'EST CULTE ?

Alors pourquoi un tel culte, plus de vingt cinq ans plus tard ? Pourquoi ce film reste t-il toujours à l'affiche, renouvelant ses spectateurs chaque année ? Pourquoi certains l'ont vu au cinéma plusieurs centaines de fois (le record étant détenu par Sal Piro, entré dans le Guiness Book en 1987 au moment de sa 750e séance – il a aujourd'hui dépassé les 1 500 visions) ? À cela plusieurs réponses. La première étant le sexe, la drogue, le rock n'roll... Le film constitue une sorte de révolte contre la bonne morale qui condamne ces trois éléments. Tout comme Tommy (de Ken Russel, il faudra qu'on y revienne un de ces jours), The Rocky Horror Picture Show montre que les homosexuels étaient à l'époque considérés comme des extra-terrestres. Richard O'Brien s'insurge contre la morale de la société anglaise et tente de retrouver l'ambiance woodstockienne de la décennie précédente. Par le biais de chansons et d'images extrêmement osées pour l'époque, le scénariste choque et se pose en parfait successeur des délires de Russ Meyer – par exemple, l'emblème du film, les bas résilles, y étant pour beaucoup.

La musique a fait beaucoup pour le succès du film. La première chanson du film Science Fiction Double Feature est à elle seule un coup de génie – sur laquelle nous reviendrons. Les autres, bien que moins brillantes, sont tout de même excellentes. Et sont reprises en cœur par les dizaines de fans qui assistent chaque semaine à la projection du film. Et les pas du fameux Time Warp (un saut sur la gauche, quelques pas sur la droite...), LA danse du film, encouragent les spectateurs à se lever durant la chanson. Pour qu'un film soit défendu par une poignée d'admirateurs et surtout pas considéré comme un chef-d'oeuvre, il faut qu'il ait ses défauts. Le Rocky Horror n'est pas épargné de ce côté-là. Les puristes diront que « c'est fait exprès ». Probablement. Mais ce sont ces défauts qui font que l'on a envie de défendre ce film contre vents et marées : des effets spéciaux calamiteux, de nombreuses fautes de raccord, un scénario quasi incompréhensible... Il est inutile de dire que le film est absolument parfait puisque ses qualités viennent justement de ses défauts. Vous imaginez le Rocky Horror avec des effets numériques à la Matrix ?

Il est évident que ces défauts ont un sens, une raison. Et cette raison est également celle du phénomène Rocky Horror. Les mauvais effets spéciaux sont là pour parodier les anciens films de science-fiction des années 1930 à 1950. Rien que la superbe chanson du générique fait référence à plus de vingt films de série B de science-fiction (Flash Gordon, Tarantula, Le Météore de la nuit, Planète interdite...). Le reste du film est du même tonneau. Le film reprend la trame des vieux Frankenstein (sauf que cette fois la créature est un objet de plaisir et non de terreur), et y ajoute des détails repris à Dracula (les occupants du château viennent de la planète Transsexuel de la galaxie... Transsylvanie), La Nuit du chasseur (les mots « hate » et « love » tatoués sur les mains de Meatloaf), King Kong (la mort de la créature)... En faisant référence à des icônes de la culture cinématographique américaine, en les assimilant à ce point, les créateurs du film ne pouvaient que lancer un véritable objet de culte. Bien que plus réussi, le sublime Phantom of the Paradise de De Palma par exemple ne pouvait récolter le même succès car faisant référence à des oeuvres littéraires et non cinématographiques (il est d'ailleurs amusant de constater que le seul pays où le film de De Palma a eu du succès à l'époque reste la France).

Aujourd'hui, The Rocky Horror Picture Show est au top de sa popularité. Les 13 et 14 octobre 2000 a eu lieu une convention en l'honneur des vingt cinq ans du film. Des figurines à l'image des personnages sont également sorties. Des tas de livres sont réédités chaque année, la pièce continue de tourner dans le monde entier, les disques tirés du film ou de la pièce se comptent par dizaines... Et le film continue d'être projeté toutes les semaines un peu partout dans le monde (à Paris c'est au Studio Galande dans le 5e), pour le plus grand plaisir des spectateurs et de Richard O'Brien qui, à cinquante ans, reste le plus charmant des hommes – il vient par ailleurs de sortir un album absolument splendide Absolute O'Brien.

Pour plus d’informations :

Le site officiel français

Le site officiel américain

Commentaires