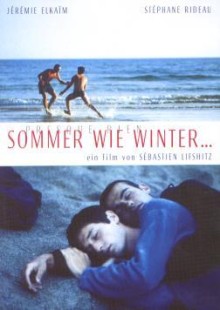

Fiche technique :

Avec Lilah Dadi, Michel Piccoli, Polly Walker, Doris kunstmann , Patrick Mille, Jacky Nercessian, Juliette Degenne, Laurent Hennequin, Olivier

Pajot, Bernard Farcy, Guy Louret, Emiliano Suarez, Michel Palmer, Michel Novak, Nathalie Sevilla, Jacques Labarriere, Luc kienzel, Jourand-Briquet, Mathias Jung, Jean-Gilles Barbier, Yannick

Becquelin, Pascal Ricuor et Philippe Cal. Réalisation : Nico Papatakis. Scénario : Nico Papatakis. Directeur de la photographie : William Lubtchansky. Musique : Bruno Coulais.

Montage : Delphine Desfons. Décors : Gisèle Cavali, Sylvie Deldon et Nicos Meletopoulos. Son : Laurent Lafran.

Durée : 105 mn. Disponible en VF.

Résumé :

Paris, au début des années soixante, pendant la guerre d'Algérie, l'écrivain Marcel Spadice (Michel Piccoli), homme de lettres célèbre et

homosexuel notoire a été déstabilisé par une biographie qui a révélé ses côtés les plus sombres. Il est fasciné par le jeune et beau valet de piste du cirque parisien Imira, Franz-Ali (Dadi

Lilah). Sa mère est allemande et alcoolique, son père, un arabe, est mort pendant la seconde guerre mondiale. Spadice provoque une rencontre par l'intermédiaire d’Hélène Lagache, à la fois son

égérie et son entremetteuse sexuelle. Le grand homme tombe immédiatement amoureux de Franz-Ali en qui il voit le plus bel équilibriste du monde. Il promet au jeune homme, qu’il fétichise sous la

forme d’un phallus géant, de l'aider à réaliser son rêve : devenir un talentueux funambule. L'écrivain décide de se charger de son entraînement. Le garçon se soumet aux exigences du maître, au

péril de sa vie. Malheureusement, le jeune funambule tombe de son fil et se blesse grièvement. Il ne sera jamais le plus grand équilibriste. Dès ce moment, Spadice, pygmalion déçu, abandonne le

garçon pour jeter son dévolu sur un nouveau jeune homme, Freddy, un passionné de course automobile. Franz-Ali, désormais ne vivant que pour survivre, trop blessé physiquement et moralement, se

suicide.

L’avis de Bernard Alapetite :

Les Équilibristes, qui s'inspire d'un épisode amoureux de la vie de Jean

Genet, est la peinture de la violence de la domination totale exercée par le maître sur sa créature. Néanmoins, le film ne relève jamais d’une reconstitution de la vie de l’écrivain.

Peu de créations sont autant en inéquation avec son auteur. En effet Papatakis, hétérosexuel flamboyant et grand ami de Jean Genet, parait bien mal placé pour raconter cette histoire sordide où

le grand écrivain, mû par un désir sexuel pour un jeune homme paumé, se met dans la tête d’en faire une vedette de cirque. Mais lorsque le mentor s’aperçoit que l’objet de son fantasme

n’atteindra pas les sommets, il le jette, pauvre pantin brisé maintenant indigne de distraire le maître.

Ce tragique épisode de la vie de Genet est “certifié” par son biographe, Edmund White : « Il poussa son amant Abdallah, funambule de profession, à tenter des numéros toujours plus

périlleux, jusqu’à ce qu’il chute, non pas une, mais deux fois; estropié il finit par se suicider, avec le Nembutal de Genet. » Des rapports et leur triste conclusion qui rappellent

ceux qu’entretenait Bacon avec George Dyer, sujet de Love is the devil, film de John Maybury plus réussi que celui-ci.

Cette variation étrange sur le mythe de Pygmalion, tragédie d’une relation fondée sur la hantise de la mort et le désir d’éternité, n’a pas la force que son scénario était en mesure de lui

insuffler car en se privant du nom de Genet, Papatakis prive son film de tout le hors champs que celui-ci lui aurait apporté. Toutes considérations relevant du droit mis à part, qui sont très

importantes dans ce genre de projet, changer le nom d’un protagoniste historique, que le spectateur attentif pourtant ne peut que reconnaître, est presque toujours un aveu de faiblesse

artistique. C’est une facilité qui, par exemple, évite le souci de ressemblance physique entre l’acteur et son personnage.

Le film est d’autant plus dérangeant pour les mânes de Genet qu’il nous amène à penser que

son souci de la cause arabe est surtout dictée par le cul, alors qu’il serait temps de dire simplement qu’il n’est que celui d’un homme dont la conscience politique n’a pas toujours été

exacerbée. Il exulta lorsque les troupe allemandes entrèrent dans Paris... Ceci dit, il n’est pas le premier et sera encore moins le dernier a avoir été sensibilisé à une cause par

l’intermédiaire du sexe, ce qui n’est peut-être pas la plus mauvaise manière d’accéder à la conscience politique. Les chemins d’un Gide ou d’un Montherlant vers l’anticolonialisme passent par

cette même voie. Il est d’autant plus incompréhensible que Papatakis ait évacué la relation intime entre les deux amants. Il ne montre pas le désir physique entre Spadice et Franz-Ali, alors

qu’il est le centre de toute l’histoire.

Ne doit-on pas voir en partie dans Les Équilibristes le règlement de compte envers Genet d’un ami dépité, Papatakis, même si le portrait qu’il dessine de l’écrivain n’est pas en

contradiction avec les témoignages littéraires que l’on connaît, par exemple dans le Journal (éditions Gallimard) de Jean Cocteau ou dans les Nouvelles minutes d’un libertin

(éditions Le promeneur) de François Sentein, ni avec la biographie quelque peu laudative d’Edmund White ? Mais il aurait pu aussi bien choisir d’autres épisode de la vie du grand écrivain,

qui sut aussi se montrer généreux et fidèle en amitié avec d’autres de ses anciens amants. Mais peut-être faut-il voir dans le film un hommage à l’autre vrai protagoniste de cette tragédie,

Abdallah ? Le cinéaste, en 1964, a assisté à son enterrement et n’a jamais oublié...

Les Équilibristes n’est pas seulement l’histoire que Genet eut avec

Abdallah, c’est plus une compilation de plusieurs aventures amoureuses vécues par l’écrivain qui, à la fin de sa vie, fut amoureux d’un autre artiste de cirque, Alexandre Bouglione, qui n’était

pas cette fois fildefériste mais dompteur de lions. Quelques années auparavant, il avait été l’amant d’un jeune coureur automobile comme Freddy (Patrick Mille), par ailleurs ce garçon était le

beau-fils de l’acteur d’Un Chant d’amour ; Genet en fera son exécuteur testamentaire.

La réalisation est fade. Chaque plan est attendu. Sauf dans la scène de funanbulisme où le kitch assumé concourt à l’émotion. Alors qu’il aurait fallu érotiser les corps masculins le réalisateur

n’y parvient jamais, pourtant il y avait de quoi faire avec celui – magnifique – de Lilah Dadi. Ses essais dans ce domaine sont assez pitoyables, notamment au début la rêverie érotique de Spadice

lors de la parade du cirque. L’image, majoritairement dans les bruns et les rouges, est assez laide et manque de précision.

Les scènes de cirque ont été réalisées dans celui d’Amiens où furent déjà tournés les films Les Clowns de Fellini et Roselyne et les lions de Beinex.

Le suicide du jeune homme lors d’une cérémonie funèbre rappelle Les Enfants

terribles de Cocteau. On peut aussi repérer dans le déroulement du film d’autres éléments issus de la vie et de l’œuvre de Genet. Le livre qui dissèque les comportement de l’écrivain est

dans la réalité Saint Genet, comédien et martyr de Jean-Paul Sartre.

Michel Piccoli est remarquable, comme à son habitude, dans ce personnage d’intellectuel démiurge pervers et calculateur, tenant toujours le spectateur à distance. On peut le voir également dans

des rôles d’homosexuel dans Le Bal des casse-pieds d’Yves Robert et dans La Confusion des sentiments d’Étienne Perier d’après Stefan Zweig, mais aussi dans Rien sur

Robert de Pascal Bonitzer. Quant à Lilah Dadi, qui ne démérite en rien face à Piccoli, on peut le voir épisodiquement sur le petit écran. Il fut notamment Mourad Beckaoui, personnage

récurrent de la série P.J. sur France 2.

La reconstitution habile et soignée de l’atmosphère du Paris des années 60 s’accomode bien au jeu daté et distancié des seconds rôles souvent caricaturaux. Pourtant, du tout émane un envoûtement

dans des scènes qui pourraient être signées Fassbinder.

La vie de Nico Papatakis ferait un film formidable… que l’on en juge un peu : né en 1918 à Addis Abeba en Éthiopie, le jeune Papatakis s'oppose au régime de Mussolini lors de l’invasion de

l’Éthiopie par ce dernier qu’il combat en se ralliant à l'empereur Hailé Sélassié 1er. Mais il est contraint de s'exiler et se réfugie d'abord au Liban, puis en Grèce. En 1939, il part pour la

France et s'installe à Paris. Papatakis fréquente l'intelligentsia parisienne de l'époque dont Jean-Paul Sartre, André Breton, Jacques Prévert, Robert Desnos, Jean Vilar. C’est alors qu’il se lie

d'amitié avec Jean Genet.

En 1947, il créé le cabaret de La Rose Rouge qu’il va diriger jusqu'au milieu des années 1950, cette scène qui va être un formidable tremplin pour de nombreux artistes parmi lesquels Les Frères

Jacques et Juliette Gréco (il est à l’origine de la fameuse robe noire de la chanteuse). Entre-temps, Papatakis a épousé l'actrice Anouk Aimée dont il a eu une fille, Manuela, en

1951.

En 1950, il produit et finance le film de son ami Jean Genet, Un Chant d'amour.

Mais l'unique œuvre cinématographique du sulfureux écrivain est censurée et ne sortira qu'en 1975.

En 1957, pour des raisons politiques, il quitte la France pour les États-Unis et se fixe à New York. Il se lie avec le mannequin allemand Christa Päffgen. Elle lui emprunte son vrai prénom et

devient ainsi la légendaire Nico, égérie d'Andy Warhol et du Velvet Underground.

En 1959, Papatakis rencontre le réalisateur John Cassavetes qui a des difficultés financières pour terminer son premier long métrage Shadows. Il lui trouve les fonds nécessaires et

devient coproducteur du film.

Papatakis revient à Paris au début des années soixante. En 1962, il réalise son premier film, Les Abysses, d'après la pièce de Genet, Les Bonnes, inspirée elle-même de

l'histoire vraie des sœurs Papin. Le film est présenté au festival de Cannes de la même année. Sa violence et son exaltation forcenées font que certains critiques verront cette œuvre comme un

plagiat provocateur et déclencheront un irrépressible scandale malgré le soutien du fidèle cénacle intellectuel (Sartre, Beauvoir, Genet).

En 1967, il tourne son second long métrage dans la clandestinité car Les Pâtres du désordre dénoncent le régime des colonels grecs. Mais le film sort au moment des événements de Mai 1968

et c'est un échec.

Papatakis, alors époux de l'actrice grecque Olga Karlatos, se tourne vers la politique en s'opposant à la dictature des colonels en Grèce.

En 1975, il écrit et réalise Gloria Mundi avec son épouse en vedette. Son film est sélectionné pour l'ouverture du premier Festival du Film de Paris mais, à cause de son évocation de la

torture en Algérie, il ne sortira qu'en 2005. Il faudra attendre plus de dix ans avant que Papatakis revienne au cinéma. C'est donc en 1986 qu'il écrit et tourne La Photo qui est

sélectionné dans La Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 1987.

En 1991, il écrit et réalise Les Équilibristes. On peut noter que l’on retrouve

dans Les Équilibristes des thèmes que le cinéaste a déjà exploré, le conflit maître/esclave dans Les Abysses, les rapports de force dans Les Pâtres du désordre, la

révolte de l’humilié dans La Photo. Il a écrit en 2003 son autobiographie, Tous les désespoirs sont permis, parue aux éditions Fayard.

L’image est signée William Lubtchansky, un des chefs opérateurs du cinéma d’auteur français et surtout partenaire habituel de Rivette. On lui doit la photo du trop méconnu Secret

défense.

Bruno Coulais, l’auteur de la musique du film, a été rendu célèbre par celle des Choristes qu’il a également signée.

Une version théâtrale de ce drame existe. Elle a été représentée, il y a quelques années, à Paris au Théâtre du vingtième ; c’est Jean Menaud (Vie et mort de Pier Paolo Pasolini) qui

jouait Jean Genet. La pièce se résumait à un long monologue, le jeune arabe n’étant qu’une présence muette.

Les Équilibristes est un beau mélodrame fassbinderien à qui il manque un

peu de sensualité pour complètement convaincre. Le film est aussi intéressant pour l’histoire de la littérature que pour celle du cinéma. Cette évocation de Genet est a mettre à côté de

celle plus franche de Jean Sénac, cet autre grand amoureux des jeunes arabes, dans le film Le Soleil assassiné.

L’avis de Jean Yves :

Michel Piccoli y incarne un écrivain homosexuel, Marcel Spadice, en mal d'inspiration qui s'éprend d'un jeune homme, Franz-Ali Aoussine, dont il veut faire le plus grand équilibriste du

monde.

Si Jean Genet a écrit le poème Le funambule, Nico Papatakis a réalisé Les Équilibristes en s'inspirant d'un épisode marquant dans la vie du poète : sa relation tumultueuse avec

Abdallah, qui s'achèvera par le suicide du jeune homme, en 1964.

Marcel Spadice est-il un double exact de Jean Genet ? Ce dernier avait-il cette noirceur que Papatakis prête à son personnage ? Franz-Ali, interprété par Lilah Dadi, figure-t-il le reflet fidèle

d'Abdallah, victime sacrificielle d'un cérémonial esthétique ? Le film n'est pas une biographie de Genet. C'est plutôt une transposition du personnage dans une situation dramatique précise :

Spadice est un écrivain qui n'écrit plus et qui, pour compenser son manque de créativité, s'occupe de jeunes gens dont il cherche à faire des créations poétiques.

Le film explore le lien périlleux entre un idéal de poète – celui, par

exemple, dans le texte du Funambule, d'en faire un danseur-étoile – et les désillusions dramatiques de la vie réelle.

Marcel Spadice cherche à se sublimer à travers Franz-Ali ; il veut être le maître du plus grand équilibriste du monde : une sorte de délire passionnel. Mais Franz-Ali déçoit l'ambition de Spadice

: la trahison se situe à ce niveau. Spadice l'abandonne à cause de ça, sans aucune préméditation. En n'allant pas jusqu'au bout du délire, Franz-Ali n'est ainsi plus digne de son amour. Spadice a

oublié qu'on ne peut pas faire de quelqu'un ce que l'on veut, contre sa volonté.

Intervient aussi Hélène qui, avec Spadice, forme un couple. Couple sans sexualité. Leur harmonie repose sur l'acceptation des rôles. Hélène sert seulement d'appât à Spadice et se soumet à ses

exigences en la matière. Elle est sa rabatteuse. D'où cette phrase étonnante qu'il lui adresse : « Vous seriez étonnée de voir le peu d'hommes qui refusent de coucher avec un

pédé. »

Il n'y a aucune scène d'amour entre Spadice et Franz-Ali. Et pourtant avec la

scène où les deux hommes se rencontrent pour la première fois en tête à tête, au restaurant et puis avec cette autre, au pied du lit où ils n'ont pas touché au petit déjeuner, le spectateur a

suffisamment d'indications tant dans leur violence que dans leur tendresse.

Film aux attouchements inutiles, à la gestuelle parcimonieuse, mais significative afin de mieux rendre compte de la passion. Et, si les rapports sexuels ne sont pas montrés, on peut même – à la

limite – imaginer qu'ils n'existent pas...

À la fin, Franz-Ali veut mourir en héros, c'est pourquoi il met en scène sa propre mort dans une scène théâtrale : jouer les funambules sur le toit de sa maison. Il ne se suicide que par amour

pour Marcel Spadice, après avoir refusé l'amour que lui offrait Hélène. Aimer, pour Franz-Ali, c'est se dépasser, atteindre à l'absolu.

À la parole de Spadice, « Quand tu as su que ta machine [ton corps] pouvait te dépasser, tu l'as brisée [en tombant] », Franz-Ali répond par son propre sacrifice. La passion, c'est le

tragique, la torture, la souffrance.

L’avis du Dr Orlof :

Les Équilibristes a beau être un film français, il a été

réalisé par un cinéaste grec qui nous apporte de chez lui un certain sens de la tragédie (je sais, c’est tiré par les cheveux mais vous n’avez pas encore lu la suite !) et un goût pour les

histoires d’homosexuels (je vous avais prévenus ! Désolé, mais nous savons tous que les grecs sont pédés comme des sacs à dos depuis maître Pierre Desproges qui soulignait justement qu’ils

s’appelaient tous « Hélène » et qu’ils passaient leurs journées à rouler des pelles aux poneys -es !)

Redevenons sérieux pour évoquer ce beau film qui convoque la figure de l’écrivain Jean Genet (note pour moi-même : penser à débusquer chez les bouquinistes des livres de Genet) et de son

jeune amant Abdallah qui se suicida en 1964 et à qui Genet rendra hommage dans son Funambule. Ce n’est pas la première fois que Genet hante le cinéma de Papatakis (je n’avais jusqu’à

hier soir vu aucun de ses films) puisque son premier essai (Les Abysses, en 1962) était une transposition des Bonnes.

Marcel (Michel Piccoli) est donc un écrivain célèbre qui a décidé de ne plus écrire suite à

un livre qui lui a été consacré. Il rencontre Franz-Ali (Lilah Dadi) dans un cirque et lui vient en aide lorsque le jeune homme est arrêté dans une rafle policière. Devenu son mentor, Marcel va

entraîner son protégé pour qu’il parvienne à exécuter un périlleux numéro d’équilibriste…

Le risque de ce genre de films, c’est de voir le sujet (histoire vraie, personnages célèbres…) scléroser la mise en scène. Or Papatakis évite plutôt bien les chausse-trappes du

« biopic ». La reconstitution historique (le film se déroule au début des années 60) se limite à quelques voitures d’époque, le contexte historique et sociologique (la guerre d’Algérie)

est effleuré le temps de la rafle policière où le cinéaste montre avec une certaine force la lourdeur du climat raciste (le flic qui traite Franz-Ali de « sale enfant de

crouille » ou encore celui qui insulte la mère allemande du jeune homme en affirmant qu’il préfère « les nazis aux Gretchens de son espèce qui ont trahi leur race en épousant

un bougnoule » !) et le film ne s’encombre pas de considérations sur les milieux littéraires et intellectuels français des années 60.

Les Équilibristes est

un film sec et dépouillé, qui ne dévie quasiment jamais de son sujet : le rapport passionné et douloureux entre Marcel et Franz-Ali. Dans un premier temps, on pense assister à une espèce de

My Fair Lady homo où le vieux Pygmalion modèle son garçon de piste (il ramasse le crottin dans un cirque) pour qu’il devienne une étoile du fil de fer.

Les séances d’entraînement, les répétitions du funambule sont très bien filmées et Papatakis abandonne alors sa sécheresse pour s’abandonner au lyrisme (je ne pensais pas que ces numéros de

cirque pouvaient être aussi fascinants !).

Mais le film se détourne rapidement de la voie de la « success-story » et l’on se rend vite compte que le numéro d’équilibrisme n’est qu’une métaphore illustrant la relation entre

l’écrivain et Franz-Ali. Leur histoire est placée sous le signe de la domination et de la soumission. Franz-Ali est la « chose » de Marcel, il lui est complètement soumis. D’un autre

côté, c’est le regard de l’écrivain qui le fait vivre et exister (qui lui permet de garder l’équilibre). Sans lui, c’est la chute comme dans ce très beau moment où le jeune homme fait son premier

faux-pas au moment même où arrive un autre jeune protégé de Marcel.

À travers ce récit, Papatakis s’intéresse aux différents rapports de force entre les

individus : rapports sado-masochistes de l’amour (Franz-Ali se soumet corps et âmes à Marcel), rapports de classes (le film insiste sur la violence réservée aux déclassés : immigrés,

mère-célibataire…) et rapports maître-esclave (totalement imprégné de l’œuvre de Marcel, Franz-Ali se propose comme chauffeur d’Hélène, une amie angélique de l’écrivain, et rejoue d’une certaine

manière le simulacre de la pièce Les Bonnes).

Malgré quelques longueurs, la réussite du film tient à ce mélange de cruauté et de retenue (Papatakis ne filme aucune scène de sexe ou de violence alors que le sujet s’y prêtait). Rien ne

détourne le cinéaste de son fil tragique. La scène finale où Franz-Ali joue les funambules sur le toit de sa maison est très belle même si l’on devine que désormais, plus rien ne le protège de

son inéluctable chute.

Un film plutôt rare qui mérite le détour…

Pour plus

d’informations :

Commentaires