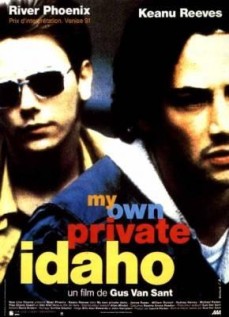

Fiche technique :

Série américaine en 1 téléfilm de 80 mn, puis un pilote de 80 mn, puis 58 épisodes de 47 mn, diffusée sur ABC, puis CBS de 1976 à 1979.

Créé par Stanley Ralph Ross (d'après D.C. Comics). Producteurs éxécutifs: Douglas Cramer & Wilfred Baumes, Charles Fitzsimmonds. Producteur: Douglas Cramer & Warner Bros.

Musique: Charles Fox, Norman Gimble, Artie Kane.

Avec: Lynda Carter (Diana Prince), Lyle Waggoner (Steve Trevor), Richard Eastham (Blankenship - saison 1).

L’avis de Thierry Le Peut (Arrêt sur séries) :

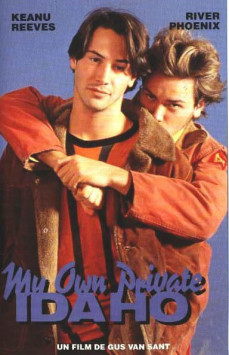

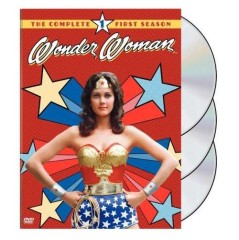

Wonder Woman fut l’une des séries « symboles » de PinkTV lors du lancement de la chaîne 100 % gay et lesbienne, de même que L’Homme de l’Atlantide. Quoi d’étonnant à cela puisque les exploits de la Justicière aux couleurs de l’Amérique, sorte de petite sœur comic book du Captain America (dont elle partage les couleurs), servent aujourd’hui d’illustration aux origines du Girl Power et, comme toute série kitsch (voire kitschissime), de pièce de choix à l’iconographie gay et lesbienne ? Loin d’être une série oubliée, bien qu’elle n’ait vécu que trois saisons (la première sur ABC, les deux suivantes sur CBS), Wonder Woman a profité de ce regain de popularité pour sortir en DVD, gagnant une forme de pérennité cathodique que son héroïne avait déjà acquise sur l’Ile Paradisiaque.

Wonder Woman est née sur les planches (dessinées) en 1942, extraite toute armée de l’esprit de Charles Moulton pour lutter contre le Mal incarné dans les séides nazis ; vêtue comme Captain America d’une tenue de « justicière » reprenant simplement les couleurs et les étoiles de la bannière stars and stripes de l’Oncle Sam, elle faisait cause commune avec l’armée américaine pour damer le pion aux multiples espions nazis et se dresser comme l’obstacle ultime devant les plans infernaux élaborés dans les caves du Troisième Reich en mal d’expansion mondiale. Le diadème, la ceinture de pouvoir, le lasso magique, les bracelets anti-balles, tout est déjà là ; la série télévisée initiée en 1974 n’eut qu’à adapter les planches dessinées à l’écran de télévision pour donner chair à une héroïne spécialement calibrée pour le public US. C’est d’abord sous les traits et dans la plastique (c’est trop important pour être omis) de Cathy Lee Crosby que sévit la justicière, dans un premier pilote que Warner a, hélas !, négligé de porter sur ses galettes numériques. Essai non transformé, qui fera donc l’objet un an et demi plus tard d’un nouvel effort du studio, cette fois avec le mannequin Lynda Carter dans le rôle-titre. The New Original Wonder Woman est un téléfilm de 70 minutes (une fois enlevée la publicité) diffusé le 7 novembre 1975 sur ABC et écrit par Stanley Ralph Ross, tandis que la première mouture était due au scénariste John D.F. Black. Alors que cette dernière installait Wonder Woman dans l’Amérique contemporaine pour lui faire combattre des espions, la new original de Ross choisit de laisser l’héroïne dans son époque d’origine et situe l’action en 1942, année même de sa première parution en BD. La boucle semble bouclée.

Elle ne le sera pas tout à fait pourtant : car, utilisée comme remplacement de mi-saison après la défection passagère de Super Jaimie, la série est brinquebalée d’une fenêtre à l’autre, maltraitée et mal diffusée par une ABC qui l’abandonne au terme de ses treize épisodes. Enterré par un network, le programme est aussitôt récupéré par un autre et c’est sur CBS que la justicière réapparaît à la rentrée 1976, toujours munie de ses attributs glorieux et de ses pouvoirs merveilleux, et toujours sous les traits de la fabuleusement belle Lynda Carter. Seulement, cette fois, CBS délaisse l’ « authenticité » historique et replace l’action dans les Etats-Unis contemporains, où Wonder Woman et son allié Steve Trevor – fils du Trevor de la première saison – combattent de nouveau les espions, les robots et les machinations de tout poil issus des desseins machiavéliques d’esprits mégalomanes et de puissances de l’ombre. Cette version, titrée The New Adventures of Wonder Woman, durera deux saisons et mènera l’héroïne étoilée aux portes des années 80.

Il est évidemment tentant de parer Wonder Woman des fastueux vêtements du Girl Power, dont elle devient avec le film de Joss Whedon une illustration contemporaine. À condition de ne pas oublier qu’elle ne fut ni l’instigatrice ni la représentante majeure de ce courant, né des serials d’avant l’âge d’or, à l’époque où les héros s’appelaient Pauline et Kathryn et non Flash Gordon et Dick Tracy. Diffusée comme la « remplaçante » de Super Jaimie, la brune Wonder Woman marche donc dans les pas de celle-ci, elle-même icône de la force alliée à la féminité. Que la Wonder Femme ait inspiré Joss Whedon dans ses œuvres féministes post-modernes (on pense bien sûr à Buffy), soit, mais n’oublions pas pour autant que c’est à peu de chose près le patronyme de Jaimie (Somers) que Buffy (Summers) a emprunté quelque vingt ans après. En fait, à l’époque, Wonder Woman, sous ses trois titres, est à mi-chemin entre les adaptations de comic books tentées par ailleurs (le calamiteux Spiderman et le plus chanceux Incroyable Hulk) et un genre qui s’apprête à être très en vogue et dont nous traitions dans ASS 9 : la comédie romantico-policière.

Dans la « veine » des héroïnes parfois bien mal traitées par les networks, comme Jaimie et Annie (The Girl from UNCLE), Wonder Woman a une place à part : car tandis que Jaimie était l’alter ego féminin d’un héros macho, l’astronaute Steve Austin, et qu’Annie, l’agent de l’UNCLE, avait besoin d’être secondée par un homme (au point de jouer parfois les utilités dans sa propre série, un comble !), Wonder, elle, débarque en 1975 avec dans la bouche tout un discours sur la femme comme avenir de l’homme. Même Drôles de Dames, lancée comme une série vaguement « féministe » mais bien vite détournée par une production masculine et transformée en véhicule machiste à sexicité hautement toxique, ne peut prétendre à un tel discours où l’on entend l’héroïne vanter l’organisation et la pérennité de son île d’origine, la fameuse Ile Paradisiaque (qui prélude à celle où M. Roarke et Tatoo accueilleront chaque semaine les invités de L’Ile Fantastique) : habitée uniquement par des femmes qui ont connu la misogynie des hommes de l’Antiquité et ont décidé de se retirer sur une île inconnue de tous (et protégée par un champ magnétique, au cœur de ce que l’on appelle le Triangle des Bermudes), Paradise Island n’a connu que la paix et… jamais les hommes ! Non seulement cette micro-société a traversé les âges en conservant ses traditions de saine émulation et de développement de la force physique, mais elle est en outre peuplée de femmes dont la force est justement si développée qu’elles envoient valdinguer sans peine tout homme essayant de s’introduire… de force dans leur havre de paix et de bonnes manières. Certes, une fois expédiée dans le monde des hommes (en l’occurrence celui hautement mythique, et ironiquement très influencé par l’impérialisme antique, des Etats-Unis d’Amérique), Wonder Woman, tout en conservant ses pouvoirs, accepte de seconder un homme au charme duquel elle a succombé au premier regard (après plus de deux mille ans de vie sans homme, on peut la comprendre, diront justement les machos) ; mais si elle se dissimule sous le masque civil d’une faible femme c’est pour mieux voler au secours du mâle sous son identité de Wonder Woman, la femme aux merveilleux pouvoirs, qui tire son mâle acolyte des situations les plus périlleuses.

On accordera donc à la Dame de Fer (la vraie, pas celle qui usurpera ce surnom dans l’Angleterre des années 80) une place de choix dans la longue lutte des femmes pour la conquête de la lucarne cathodique ; mais on n’ira pas jusqu’à proclamer son indépendance, le discours féministe étant, somme toute, une manière de faire passer sa supériorité physique tout en la confinant malgré tout dans un rôle de « femme des années 70 », toute en sourires et en délicatesse, mettant son temps et son cœur au service d’un homme issu de la veine héroïque traditionnelle. Wonder Woman est une sorte d’Athéna moderne, sage et puissante, mais dont le rôle se limite souvent à protéger ses favoris masculins, comme la déesse olympienne le faisait avec Ulysse ou Hercule. Bref, pas encore tout à fait la libératrice que les femmes attendaient : plutôt un genre de Samantha Stevens (Ma Sorcière bien-aimée) devenue justicière et ayant troqué ses vêtements de bonne bourgeoise américaine sixties contre un habit moins encombrant et plus sexy, mais passant toujours le plus clair de son temps à tirer d’embarras « son homme » !

Plus surprenante est peut-être la parenté évidente qu’entretient Wonder Woman avec ce genre qui deviendra si populaire durant la décennie suivante, alors que les femmes continueront de marcher dans les pas des hommes dans l’espoir de, un jour, leur enlever ou au moins leur disputer la première place : la comédie romantico-policière, qu’illustreront à merveille Clair de Lune et, avant elle, Remington Steele, et qui se poursuivra durant la décennie suivante avec Loïs et Clark Les Nouvelles aventures de Superman. Le Héros américain de la Seconde Guerre mondiale, devenu espion dans The New Adventures…, et la secrétaire dévouée, voilà un couple qui évoque à n’en pas douter le tandem classique du privé et de sa fidèle assistante ; mais la manière dont Wonder Woman le décline annonce, par sa cinématographie moderne, ce qu’en feront les producteurs des années 80. Un exemple, tout bête : les bureaux qui sont ceux de Steve Trevor et de Diana Prince (l’alter ego civil de Wonder Woman) dans The New Adventures… sont à peu de choses près ce que partageront Laura Holt et Remington Steele quelques années plus tard ; et ce simple décor est symbolique du genre romantico-policier puisque Clair de Lune, aussi, fera grand usage du claquage de portes et de l’utilisation vaudevillienne du décor « à tiroirs ». Certes, Diana ne claque pas les portes : elle est douce, attentive, prévenante, dévouée, en un mot le contraire de ce que seront Laura Holt et Maddie Hayes, déterminées à ne plus se laisser mener par le bout du nez par ces messieurs, et leur menant la vie dure. Mais le décor, lui, est bien là. Ecoutez bien, d’ailleurs, les dialogues du premier épisode de The New Adventures…, et spécialement cette scène de bureau où Jessica Walter, après s’être pendue au cou de Steve Trevor, tente de faire enrager son assistante en se trompant sur son nom : « Miss… King ? » King, au lieu de Prince, évidemment il y a de quoi rire… Mais, surtout, il y a de quoi dresser l’oreille et se dire que, nom d’une pipe, un certain couple constitué de M. Brad Buckner et de Mme Eugenie Ross Leming était peut-être devant son téléviseur ce jour-là : car le duo formé par un espion charismatique et une assistante répondant au patronyme de King deviendront, quelques années plus tard, les héros de Scarecrow & Mrs King, autrement dit Les deux font la paire, autre fleuron de la comédie romantico-policière, créé par le tandem Buckner-Leming ! Dans une industrie où le hasard existe mais où l’intertextualité est rarement innocente, on ne saurait négliger une telle coïncidence.

Wonder Woman possède, en outre, une qualité qui annonce encore un gimmick très en vogue dans les années 80 : le combat de femmes. Car les villains affrontés par la Wonder Héroïne sont souvent des femmes et il arrive donc, tout naturellement, que les deux égéries s’affrontent à mains nues, l’une du côté du Bien, l’autre de celui du Mal. Or, ces combats de femmes, ici dans un décor ou sur un gazon fraîchement tondu, seront un élément essentiel de la comédie romantico-policière mais pas seulement. Ils vont très vite devenir, aussi, l’un des ingrédients irremplaçables – et iconiques ! – de Dynasty, le méta-soap produit de 1981 à 1989 par Aaron Spelling, le producteur des Drôles de Dames. Du Girl Power version potiches au Girl Power version combattantes (dans l’eau, dans la boue ou dans un loft glamoureusement décoré), Wonder Woman occupe donc une place centrale : on pourrait presque dire qu’elle est la plaque tournante d’une conquête qui verra les femmes passer d’un pseudo-premier plan (même Jaimie s’était vu adjoindre un acolyte mâle dans sa dernière saison, lorsqu’elle fut privée de la protection de Steve Austin pour cause de diffusion sur un nouveau network – le même sort que Wonder Woman !) à une lutte de haute main pour conquérir réellement le premier plan et accéder au rang de personnages à part entière. Il aura ainsi fallu aux femmes cathodiques démontrer leur capacité à lutter de leurs mains et de leurs poings pour se faire une place au soleil, sortant, enfin !, de l’ombre de ces encombrants messieurs. C’est de ce point de vue-là que Wonder Woman joue, assurément, un rôle que l’on peut s’autoriser à qualifier de majeur. Ses trois saisons ne font finalement pas si mauvaise figure dans une décennie où la plupart des hits ne duraient que cinq saisons, et où les séries mettant une femme en vedette n’avaient que peu de chances d’atteindre ce score (Sergent Anderson, avec Angie Dickinson, et la déjà citée Drôles de Dames furent les exceptions).

Tous ces éléments font que Wonder Woman, au contraire de L’Homme de l’Atlantide ou de L’Age de Cristal (où Heather Menzies se promenait dans une combinaison légère très proche de celles des habitantes de Paradise Island et des couvertures de pulp magazines), est davantage qu’un « pur produit de la SF des années 70 », qu’un vestige d’une approche très kitsch de la SF et des super-héros, que l’on regarderait aujourd’hui avec nostalgie et au dixième degré. Pour ce qui est du degré, on en a certes besoin de plusieurs si l’on veut savourer avec quelque délice cette série (malgré tout) kitsch. Mais, d’un point de vue historique (l’Histoire des séries, pas celle des guerres, évidemment), son rôle de pivot la rend plus intéressante encore qu’elle ne le fut, peut-être, pour ceux qui la découvrirent en son temps. Puisque l’on citait plus haut Les deux font la paire, il faut voir sans doute un « détail » significatif dans le fait que les deux séries – et plus tard Loïs et Clark – sont produites par le même studio, Warner Bros., et que, comme Les deux font la paire, Wonder Woman se déroule en partie dans un Washington de studio (et, de surcroît, dans une agence « secrète » où l’on croise, outre le héros et son assistante, une secrétaire blonde et un patron faire-valoir… comme dans une autre certaine Agence où travaillera une certaine Mrs King). Décidément, le monde des séries est plein de rencontres insolites et captivantes.

Pour plus d’informations :

Pour plus d’informations :

Commentaires